ねこ

ねこ親権制限について知りたい人「親権停止という制度ができたそうですが、どういった場合に認められるのですか。親権喪失や管理権喪失とは何が違うのですか。」

弁護士の佐々木康友です。

今回は、親権喪失・親権停止・管理権喪失について説明します。

親権とは

親権喪失・親権停止・管理権喪失の関係は

親権喪失の要件と効果

親権停止の要件と効果

管理権喪失の要件と効果

家事審判の申立て

親権とは

民法上、18歳未満の未成年の子(民法4条)は、まだ一人前の社会人としての能力が備わっていないとみなされます。

実際には、未成年でも自立して生活しているしっかりした子も多いですが、民法ではそのような扱いがされます。

未成年の子は、まだ能力が不十分なのですから、その能力を補う必要があります。

そこで、民法では、未成年の子の能力を補う役割を親に与えています。

この親の役割のことを親権といい、親権を持つ親を親権者といいます。

婚姻中の父母は、共同して親権を行使します(民法818条3項)。

これを共同親権の原則といいます。

つまり、婚姻中は、父母共に親権者だということです。

これに対し、離婚する時は、父母のどちらか一方を親権者としなければなりません(民法819条1項)。

これを、共同親権の原則に対して、単独親権の原則といいます。

父母が離婚すると、別々に生活することとなり、共同で親権を行使するのは困難であるため、単独親権とされています。

親権喪失・親権停止・管理権喪失とは

親権は、未成年の子を一人前の社会人に育てるために親に与えられたものですから、子の利益のために適切に行使されなければなりません。

そのことは、民法820条にも明確に謳われています。

民法820条(監護及び教育の権利義務)

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

2021年の民法改正で新たに設けられた民法821条にも、子の人格等を尊重等して親権を行使するように強調されています。

民法821条(子の人格の尊重等)

親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。

民法820条や821条の記載からも分かるように、親権は、親の権利というよりは、むしろ義務といった面が強いといえます。

したがって、親権者が、児童虐待をしたり、子の財産を浪費したりと、親権を子の利益のために適切に行使していないと認められる場合には、子の利益を保護するために、親権を制限しなければならないこともあります。

そのために民法に定められているのが、親権喪失(民法834条)、親権停止(民法834条の2)、管理権喪失(民法835条)といった制度です。

それぞれの意味については、後ほど詳しく説明しますが、簡単にいうと次のとおりです。

| 制度 | 制限の内容 | 根拠条文 |

|---|---|---|

| 親権喪失 | 親権者から親権を奪うこと | 民法834条 |

| 親権停止 | 親権者による親権の行使を一時的に停止すること | 民法834条の2 |

| 管理権喪失 | 親権者の財産管理権を奪うこと | 民法835条 |

これらの制度は制限の内容や強さが違いますので、単純に比較はできないのですが、おおまかにいうと、

親権喪失 > 親権停止 > 管理権喪失

の順序で制限が強くなっていきます。

以下では、説明の便宜の点から、親権喪失、親権停止、管理権喪失の順序で要件と効果について説明します。

親権喪失の要件と効果

親権喪失とは

親権喪失(民法834条)とは、文字通り、親権者から親権を奪うものです。

親権喪失の要件

民法834条(親権喪失の審判)

父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、2年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。

民法834条によれば、親権喪失の要件は次のとおりです。

- 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるとき

- 父又は母による親権の行使が著しく困難であることにより子の利益を著しく害するとき

- 父又は母による親権の行使が著しく不適当であることにより子の利益を著しく害するとき

- 2年以内にその原因が消滅する見込みがあるとはいえない

「著しく」といえる場合

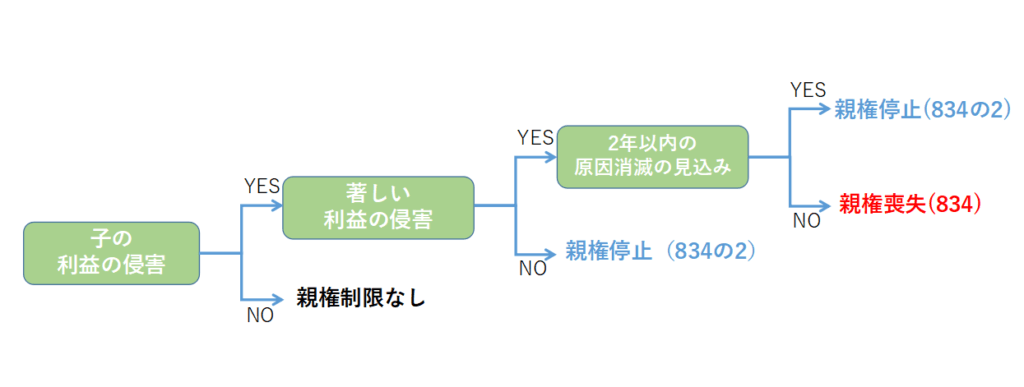

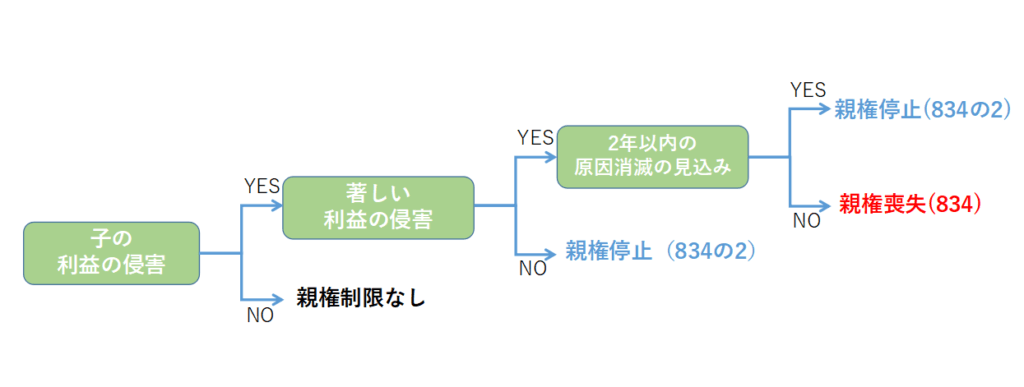

第1のポイントは「著しく」です。

親権者による親権の行使が「著しく」困難または不適当で、子の利益が「著しく」害されるときに親権喪失となります。

その典型例が、虐待、悪意の遺棄ということになります。

親権行使が著しく困難であるとは、精神的または身体的障害等により適切な親権行使が不可能が極めて困難な状態を意味します。

親権行使が著しく不適当であるとは、虐待や悪意の遺棄など、親権行使の方法が著しく適切性を欠く場合を意味します。

親権者による親権の行使が困難または不適当で、子の利益が害されたとしても、その程度が「著しく」とまではいえない場合は、親権喪失にはなりません。

この場合、後ほど説明する親権停止になります(民法834条の2)。

つまり、「著しく」といえるかどうかが、親権喪失か親権停止の判断の分かれ道といえるでしょう。

親が子を育てることをできるのはある意味において当たり前のことです。

この権利を奪うのですから、余程の状態の場合に限るという趣旨と考えられます。

それでは、「著しく」といえるのはどのような場合でしょう。

典型例は、民法834条にもあるように親権者による虐待または悪意の遺棄がある場合です。

虐待とは、子を身体的、精神的に苛酷に取り扱うことをいいます。

悪意の遺棄とは、正当な理由がないのに著しく監護養育の義務を怠ることを意味します。

親権制限の理由となるのは、具体的には次のような場合が考えられます。

| 虐待等 | 例 |

|---|---|

| 身体的虐待 | 殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける等 |

| 心理的虐待 | 言葉で脅す、無視する、兄弟姉妹との差別、家族へのDV、兄弟姉妹への虐待等により精神的ダメージを与える |

| 性的虐待 | 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触るまたは触らせる、ポルノの被写体にする等 |

| ネグレクト | 家に閉じ込める、学校に行かせない、食事を与えない、自動車の中に放置する、病院に連れて行かない、身の回りの世話をしない等 |

つまり、親権者としての当たり前の責任を全く果たしておらず、それどころか子に危害を加えている場合には、「著しく」と判断されるものと考えられます。

虐待や悪意の遺棄と評価される事態であれば、「著しく」と判断されることが多いでしょう。

2年以内に原因が消滅する見込みがあるとはいえない場合

第2のポイントは、親権喪失の原因となる「著しく」といえる場合であったとしても、その原因が2年以内に消滅する見込みがあるときは、親権喪失とはならずに、親権停止の対応となります。

例えば、親権者が子に適切な医療を受けさせていない場合であっても、今後、公的機関等により子に適切な医療を受けさせれば、遅くとも2年後までには回復して、医療を受ける必要がなくなる見込みがある場合などです。

親権喪失となるのは以下の場合です。

親権喪失となるのは余程の状態の場合であることが分かります。

親権喪失の効果

親権喪失の審判がされると、親権喪失が取り消されるまで、親権者は親権を行使することができません(民法836条)。

親権は、子の財産管理権と身上監護権からなりますが、身上監護権を奪われるということは、子と同居することもできないということです。

通常の親としてのかかわりは全てできなくなります。

父母の一方について親権喪失となった場合、他方は単独で親権を行使することになります。

離婚等しておりすでに単独親権の場合や、両親ともに親権喪失ないし停止とされた場合は、親権者に代わり監護養育、財産管理、契約等の法律行為などを行う未成年後見人が選任されます。

民法836条(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)

834条本文(親権喪失)、834条の2第1項(親権停止)又は前条(管理権喪失)に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができる。

親権停止の要件と効果

親権停止とは

親権停止(民法834条の2)とは、親権者による親権の行使を一時的に停止することです。

親権停止の期間は2年以内になります。

親権喪失の場合、親権喪失が取り消されない限りは半永久的に親権を行使できませんが、親権喪失の場合、2年間という期間制限があります。

親権停止の要件

民法834条の2(親権停止の審判)

1 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。

2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、2年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。

「著しく」とまではいえない場合

親権停止となるのは、親権者による親権の行使が困難または不適当であることにより子の利益を害するときです。

親権喪失の場合とは違って、「著しく」が要件となっていません。

親権喪失に至る「著しい」程度ではなくても、親権者による親権の行使が困難または不適当であることにより子の利益を害するときに、一時的に親権を停止して、子の利益を保護しようとするのが親権停止です。

親権喪失の場合は、「父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するとき」(民法834条)とされています。

親権制限の理由となるのは、具体的には次のような場合が考えられますが、これらが「著しく」とまでは言えないのであれば、親権喪失とはならずに親権停止となるということです。

| 虐待等 | 例 |

|---|---|

| 身体的虐待 | 殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける等 |

| 心理的虐待 | 言葉で脅す、無視する、兄弟姉妹との差別、家族へのDV、兄弟姉妹への虐待等により精神的ダメージを与える |

| 性的虐待 | 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触るまたは触らせる、ポルノの被写体にする等 |

| ネグレクト | 家に閉じ込める、学校に行かせない、食事を与えない、自動車の中に放置する、病院に連れて行かない、身の回りの世話をしない等 |

平成23年までは、親権喪失だけで、親権停止の制度はありませんでした。

親権喪失は、親権者から親権を強制的に奪い、親子関係を断絶させるものであるため、積極的に利用されていませんでした。

そこで、必要な場合に適切に親権を制限できるように、平成23年に民法が改正され、親権停止の制度が設けられました。

2年以内に原因が消滅する見込みがある場合

親権者による親権の行使が「著しく」困難または不適当で、子の利益が「著しく」害されるとき、つまりは「著しく」の要件を満たす場合でも、親権喪失とはならずに、親権停止となる場合があります。

それは、子の利益が著しく害されている原因が2年以内に消滅する見込みである場合です。

この場合は、親権喪失とはならず、親権停止となります。

親権喪失により親子関係が断絶することの甚大な影響に鑑み、本来であれば、親権喪失もやむを得ない「著しい」子の利益の侵害がある場合でも、2年以内に原因が消滅する見込みがあるのであれば、親権停止に留めるものです。

2年後に親権が回復されるとは限りません。

親権停止の原因が消滅していないと判断されれば、再び親権停止となるか親権喪失にすらなる可能性もあります。

親権停止の審判を受けた親は、親子関係を修復したいのであれば、専門家の支援を受けながら2年間に状況の改善を図るように努めることが必要となります。

親権停止の効果

親権停止の期間は2年以内になります。

2年以内の期間が定められているかどうかが親権喪失との違いです。

審判では、親権停止の期間は、期限一杯の2年が設定されることが多いようです。

親権停止の審判があると、親権停止期間が満了して効力が消滅するか、親権停止が取り消されるまで(民法836条)、親権者は親権を行使することができません。

親権は、子の財産管理権と身上監護権からなりますが、親権停止とされると子と同居することもできなくなります。

通常の親としてのかかわりは全てできなくなるということです。

これは試験喪失の場合と同じです。

父母の一方について親権停止となった場合、他方は単独で親権を行使することになります。

離婚等しておりすでに単独親権の場合や、両親ともに親権喪失ないし停止とされた場合は、親権者に代わり監護養育、財産管理、契約等の法律行為などを行う未成年後見人が選任されます。

管理権喪失の要件と効果

管理権喪失とは

管理権喪失とは、親権者の財産管理権を奪うものです。

親権は、子に対する身上監護権と財産管理権からなります。

財産管理権とは、子の財産を管理し、子の財産に関する法律行為について代理する権利と義務をいいます(民法824条)。

管理権喪失の要件

民法835条(管理権喪失の審判)

父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。

管理権喪失となるのは、親権者の財産管理権の行使が困難または不適当であることにより子の利益を害するときです。

- 子の預金を使い込む

- 子の相続した財産を勝手に処分して、自分の借金返済に充てた

- 子が部屋を借りたり、就職したりしようとする必要があるのに、合理的な理由もないまま法律行為を代理しない

こういった場合には、管理権喪失とされる可能性があるでしょう。

管理権喪失の効果

親権喪失や親権停止は、親権そのもの(子の身上監護権と財産管理権)の行使を制限するものですが、管理権喪失は、親権のうち、財産管理権のみを制限するものです。

つまり、親権のうち、身上監護権は引き続き行使することができます。

身上監護権とは、とは、子どもの衣食住の世話をし、教育をして未成年の子を一人前の社会人に育てる権利と義務です。

管理権喪失の審判があると、管理権喪失が取り消されるまで(民法836条)、親権者は財産管理権を行使することができません。

父母の一方について管理権喪失となった場合、他方は単独で親権を行使することになります。

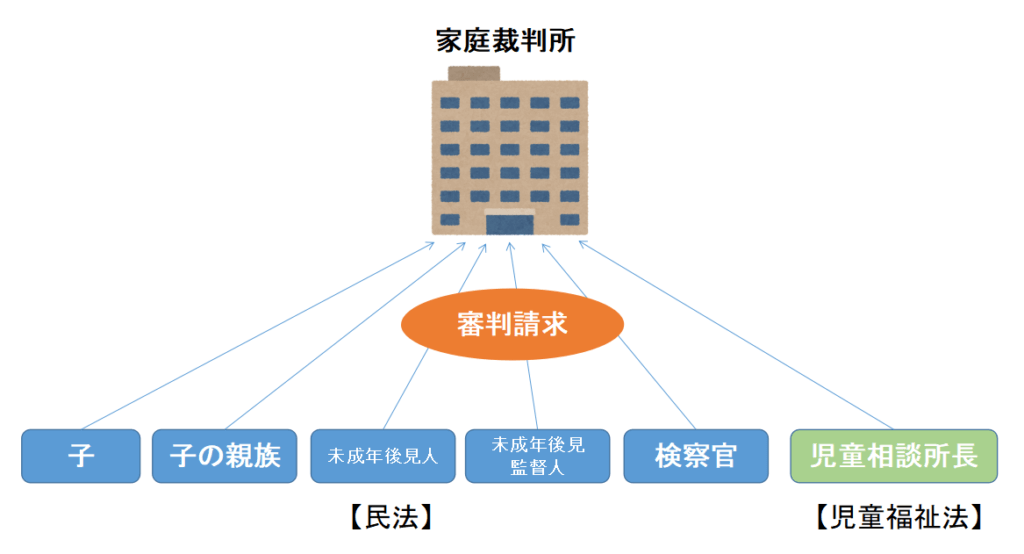

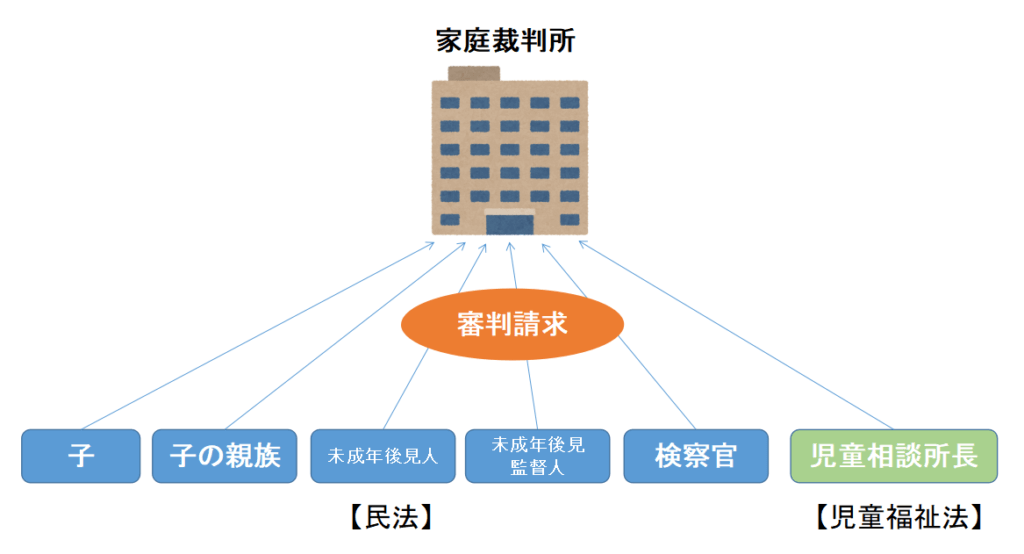

親権喪失・親権停止・管理権喪失審判の申立て

家庭裁判所は、次の者の請求により親権親権・親権停止・管理権喪失を喪失させるかどうかを審判します(民法834条~836条、児童福祉法33条の7)。

申立人

- 親権の対象となる子

- 子の親族

- 子の未成年後見人

- 子の未成年後見監督人

- 検察官

- 児童相談所長

児童相談所長が請求権者に含まれるのは、虐待や悪意の遺棄等により、子が児童相談所に保護されることがあるからです。

実際、児童相談所長が審判の申立てをすることは多くあります。

児童福祉法33条の7

児童等の親権者に係る民法第834条本文、第834条の2第1項、第835条又は第836条の規定による親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判の請求又はこれらの審判の取消しの請求は、これらの規定に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。

管轄(申立先)

子の住所地を管轄する家庭裁判所

管轄裁判所を調べたい方は裁判所HPからどうぞ。

申立費用

- 収入印紙800円

- 連絡用郵便切手(家庭裁判所により異なる)

連絡用郵便切手は家庭裁判所により異なるので確認してください。

保全処分

家庭裁判所は、親権喪失、親権停止又は管理権喪失の申立てがあった場合において、子の利益のため必要があると認めるときは、当該申立てをした者の申立てにより、親権喪失、親権停止又は管理権喪失の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、親権者の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができます(家事事件手続法174条1項)。

まとめ

今回は、親権喪失・親権停止・管理権停止について説明しました。

それぞれの措置により、制限される親権の内容をまとめると次のとおりとなります(×が制限あり、〇が制限なし)。

| 親権喪失(民法834条) | 親権停止(民法834条の2) | 管理権停止(民法835条) | |

|---|---|---|---|

| 身上監護権の行使 | × | ×(2年以内) | 〇 |

| 財産管理権の行使 | × | ×(2年以内) | × |