ねこ

ねこ子の監護者指定の審判について知りたい人「夫と別居して、子を連れて実家に帰りました。夫が子を渡せと言っています。家庭裁判所に調停か審判を申立ててをしようと思うのですが、家庭裁判所はどのような点を重視して子の監護者を決めているのでしょうか。」

弁護士の佐々木康友です。

今回は、子の監護者指定の審判についてわかりやすく説明します。

離婚時には、父母のどちらか一方を子の親権者に定めなければなりませんが、親権者が子を監護できない事情がある場合などには、親権者でない親を監護者と定めることができます(民法766条1項)。

この場合、父母の協議が調わなければ、家庭裁判所が、審判により監護者を定めます (民法766条2項)。

また、離婚前でも、父母が別居しており、親子が別々に生活している場合には、父母のどちらかを監護者に定めることができます。

今回は、審判・裁判例を参考に、家庭裁判所が、子の監護者指定の審判において、具体的にどのような事情を考慮して、監護者を定めているのかについて説明します。

- 監護権とは

- 監護者とは

- 子の監護者指定の調停・審判の申立てができる場合

- 子の監護者の指定調停・審判の申立て手続き

- 家庭裁判所が子の監護者を指定するにあたっての基本的な考え方

- 父母の事情・子の事情はどのように考慮されるのか

監護権・監護者とは

民法上、18歳未満の未成年の子(民法4条)は、まだ一人前の社会人としての能力が備わっていないとみなされます。

未成年の子は、まだ能力が不十分なのですから、その能力を補う必要があります。

そこで、民法では、未成年の子の能力を補う役割を親に与えています。

この親の役割のことを親権といい、親権を持つ親を親権者といいます。

婚姻中の父母は、共同して親権を行使します(共同親権の原則、民法818条3項)。

つまり、婚姻中は、父母共に親権者だということです。

これに対し、離婚する時は、父母のどちらか一方を親権者としなければなりません(単独親権の原則、民法819条1項)。

父母が離婚すると、別々に生活することとなり、共同で親権を行使するのは困難であるため、単独親権とされています。

しかし、父母の置かれた状況によっては、親権者が子の監護をできない事情があるなどして、離婚後も引き続き父母が共同して子育てする必要がある場合もあります。

そこで、この点を補う観点から、父母は、協議離婚をするとき、親権者とならない親を監護者と定めることができます(民法766条1項)。

監護者が担うのが監護権です。

監護権とは、子の身体を監督保護する権利と義務です。

分かりやすくいえば、監護権とは、子を引き取って育てる権利と義務といえるでしょう。

父母の協議で監護者が定まらない場合は家庭裁判所に調停又は審判を申し立てる

上で述べたとおり、父母は、協議離婚をするとき、親権者とならない方の親を監護者と定めることができます(民法766条1項)。

父母の協議で監護者が定まらなければ、離婚調停において話し合われることになりますが、それでも定まらなければ、離婚成立後に、父母の協議により監護者を定めることもできます。

この場合、父母の協議がまとまらなければ、家庭裁判所に子の監護者の指定の調停又は審判を申し立てることができます(家事事件手続法150条、244条、別表第2の3項、民法766条2項)。

但し、通常は、審判ではなく、調停を申し立てることになります。

監護者の指定は、家事審判事項なので(家事事件手続法150条、別表第2の3項、民法766条2項)、調停ではなく審判の申立てもできますが、通常は調停に回されてしまうからです。

これを付調停といいます(家事事件手続法274条1項)。

家庭に関する事項は、まずは当事者同士で話し合ってもらうという考え方に基づきます。

別居中も家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができる

父母が離婚していない場合でも、共同親権を維持しつつ、どちらか一方を監護者と定めることはあり得ます。

例えば、

- 父母が別居している場合

- 子を監護していない親が、監護している親のもとから、子を連れ去ってしまった場合

などです。

この場合、子を監護している親は、

- 自分を子の監護者と定める

- 子を自分に引き渡す

ことを求めて、家庭裁判所に子の監護者の指定の調停又は審判を申し立てることができます(家事事件手続法150条、244条、別表第2の3項、民法766条2項)。

この場合も、調停ではなく審判の申立てもできますが(家事事件手続法150条、別表第2の3項、民法766条2項)、通常は付調停とされてしまいますので(家事事件手続法274条1項)、まずは調停を申し立てることになります。

子の監護者の指定調停又は審判の申立て手続き

以下、子の監護者の指定調停又は審判の申立ての必要事項を説明します。

子の監護者の指定調停の申立て手続き

申立人

- 父

- 母

管轄(申立先)

相手方の住所地の家庭裁判所または当事者で合意した家庭裁判所

管轄裁判所を調べたい方は裁判所HPをご覧ください。

費用

- 収入印紙1200円

- 連絡用郵便切手(家庭裁判所により異なる)

連絡用郵便切手は家庭裁判所により異なるので確認してください。

必要書類

- 申立書及びその写し1通(書式及び記載例)

- 標準的な申立添付書類 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)

このほかに、家庭裁判所により独自の書類の提出を求めている場合がありますので、詳しくは管轄の家庭裁判所に確認してください。

子の監護者の指定審判の申立て手続き

子の監護者の指定調停が不成立になった場合、調停の申立て時に審判の申立てがあったものとみなされますので(家事事件手続法272条4項)、改めて審判の申立てをする必要はありません。

申立人

- 父

- 母

管轄(申立先)

子の住所地(子が複数いる場合はどれか一人の子)の家庭裁判所または当事者で合意した家庭裁判所

管轄裁判所を調べたい方は裁判所HPをご覧ください。

費用

- 収入印紙1200円

- 連絡用郵便切手(家庭裁判所により異なる)

連絡用郵便切手は家庭裁判所により異なるので確認してください。

必要書類

- 申立書及びその写し1通(書式及び記載例)

※調停申立てのページにリンクしますが、書式は審判でも使用できます(「調停」か「審判」をチェックします。)。 - 標準的な申立添付書類 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)

このほかに、家庭裁判所により独自の書類の提出を求めている場合がありますので、詳しくは管轄の家庭裁判所に確認してください。

家庭裁判所が子の監護者を指定するにあたっての基本的な考え方

それでは、家庭裁判所はどのような基準で子の監護者を指定するのでしょうか。

その最も重要なキーワードとなるのが子の利益です。

夫婦が裁判上の離婚をする場合には、家庭裁判所が親権者を定めますが、その際の考え方も子の監護者の指定と同様であるので、親権者の考え方も参考にしています。

子の利益の優先

親権は、未成年の子を一人前の社会人に育て上げるために父母に与えられたものですから、子の利益のために行使されなければなりません(民法820条)。

民法820条(監護及び教育の権利義務)

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

2022年の民法改正によって新たに規定された民法821条もその精神を表現しているといってよいでしょう。

民法821条(子の人格の尊重等)

親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。

したがって、父母の一方を子の監護者に指定するときも、子の利益を最優先にして考えることが求められます(民法766条)。

民法766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

これを受けて、家庭裁判所も、父母のどちらを監護者に指定すれば子の利益となるかという観点から検討しています。

家庭裁判所の考慮する事情(総論)

それでは、家庭裁判所はどのような基準で子の監護者を指定するのでしょうか。

実は、民法には「子の利益」と定められているだけで、子の監護者を指定する基準は具体的に定められていません。

それでも、これまでの審判・裁判例の蓄積のなかから、家庭裁判所が子の監護者を指定する場合、どのような事情を考慮しているのかの傾向を読み取ることはできます。

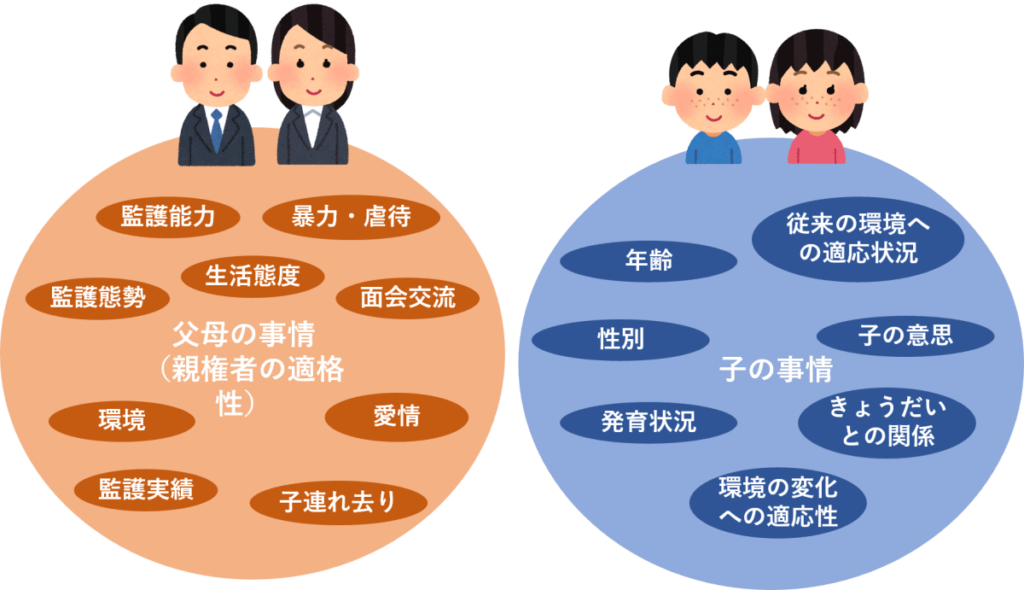

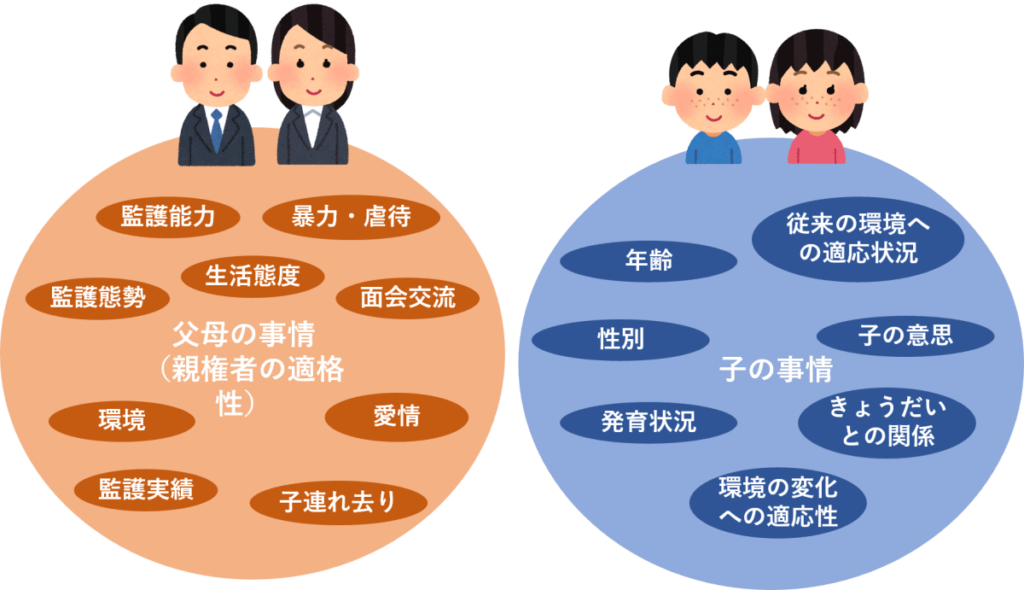

非常に多岐にわたりますが、大きく父母の事情と子の事情に分けられます。

父母の事情は、監護者の適格性ともいわれます。

これらを総合的に考えて、父母のどちらを子の監護者を指定することが子の利益になるか判断されています。

- 監護能力

- 監護態勢

- 居住・教育環境

- 監護実績・継続性

- 愛情

- 生活態度

- 暴力や虐待の有無

- 子の連れ去り等

- 相手の面会交流を認めるか

婚姻関係の破綻について父母のどちらかに原因がある場合でも、そのことと監護者の適格性とは、直接的には関係がないことに注意しましょう。

監護者の適格性は、あくまでも子の利益の観点から評価されるべきだからです。

しかし、父母の一方が不貞行為にともない、家庭を顧みなくなり、子の監護も放棄したというような事情がある場合は、監護者の適格性に影響が出てきます。

- 年齢

- 性別

- 発育状況

- 従来の環境への適応状況

- 環境の変化への適応性

- 子の意思きょうだいとの関係

父母の事情(監護者の適格性)

以下では、父母の事情(監護者の適格性)のうち、子の監護者を指定するにあたって、特に問題となる点について説明していきます。

監護能力

監護能力とは

監護能力とは、子を引き取って育てることのできる能力です。

監護能力は、監護者の適格性を考えるにあたって基礎となるものと言っても過言ではありません。

監護能力を判断する際、主として次のものが重視されます。

- 性格

- 健康状態

- 収入

ただし、父母のどちらの方が監護能力があるのかは、上記の性格、健康状態、収入などから単純に決まるものでもありません。

監護能力の評価については、父母間で性格、健康状態、収入などを個別に比較して評価するというよりも、これらの要素を踏まえて、子を監護する能力があるかを総合的に評価しているといった方がよいと思います。

実務では、 性格、健康状態、収入などの要素に加え、過去の監護状況から、監護能力に問題があるかどうかが検討されることが多いように思われます。

監護能力のうち収入については、親権者・監護者を定めるにあたって必要不可欠と思われがちですが、実務上、収入そのものが特別視されているわけでもありません。

収入については、相手方からの養育費の支払いも考えられますし、それが困難でも、生活保護などの社会扶助によって補うことが可能だからです。

そういった社会扶助を受けることも踏まえた上で、親の性格や健康状態も考慮して、監護能力があるといえるかが検討されます。

浪費癖がある、働けるのに働かないなどの理由によって、子を困窮させたなどの事情がある場合には、収入の面よりも、むしろ性格の面から監護能力が著しく劣っていると評価されることがあると思われます。

具体例

父母の一方が次のような場合は、他方に比べて監護能力が劣ると評価されることがあります。

- アルコールや睡眠薬に依存する傾向があり、子を病院に連れていかずに放置することがあった

- 情緒不安定で切れやすい性格であり、子を暴言・暴力で苦しめたことがあった

- 気まぐれに子と遊ぶことはあっても、食事などの日常生活に必要な監護養育をしない

- 浪費したり、多額の借金をして、子の生活を困窮させたことがあった

- 働く能力があるのに働かず、生活費にも困る状況になったことがあった

監護実績・継続性

子の利益(民法766条、820条)を考えると、父母の別居・離婚後も、子が平穏な日常生活を送ることができることが何より大切です。

そのためには、

- これまでの子の生活環境をできるだけ変更しない

- 現在、子を監護している親との間で育まれている精神的な結びつきを維持する

ことが望ましいといえるでしょう。

そこで、親権者・監護者を定めるにあたっては、父母が子をどれくらいの期間、どのように監護してきたのか(監護実績・継続性)が重視されます。

ここでは、主に次の2点が検討されます。

- 子が生まれてから別居までの期間、父母のどちらが主として子を監護していたか(主たる監護者はどちらか)

- 別居後、父母のどちらが子を監護していたか

主たる監護者が、別居後も子を監護している場合は、監護実績は主たる監護者に分があるといえるでしょう。

しかし、次のような場合は判断が微妙になります。

別居後は、どちらかの親が主として子を監護しているが、子が生まれてから別居までは、父母が同じ程度で子の監護していた

この場合、

- 子が生まれてから別居までの期間

- 別居後の期間

- 現状を維持する必要性

- 子と父母との精神的な結びつきの強さ

- 子の意思

など、様々な点を総合的に考慮して判断する必要があります。

父母の一方が子を奪取して、単独で子を監護している場合には、安易に監護実績とは評価することはできないことについては、後ほど別の項で説明します。

母性的な関わり

以前は、子が乳幼児である場合、母親が監護養育するのが不適当である特段の事情のない限り、母親を監護者とすることが子の利益になるとして、他の事情に優先して、母親が優先的に子の監護者に指定することが多く見られました。

しかし、最近は、父親が、「母性的なかかわりを持つ対象となった養育者」となれば、乳幼児の親権者となることができると判断されるようになっています。

面会交流の許容性(フレンドリーペアレント・ルール)

相手と子の面会交流を認めることができるか、子に相手の存在を肯定的に伝えることができるかも監護者の適格性を判断する事情のひとつとなり得ます。

監護をしない親との良好な関係を形成することは子の利益になると考えられるからです。

つまり、子に悪影響を与える程度に離婚した相手のことを否定する親は監護者にふさわしくないという考え方です。

しかし、例えば、相手の暴力を原因として離婚する場合などに、相手に対して寛容になることは困難を強いることになりますので、考慮要素ではあるとしても、補助的な事情にとどまると考えられています。

連れ去り等の場合

- 父母の一方が相手のいない間に無断で子を連れ去ってしまった

- 父母の一方が面会交流後に相手に子を返さなかった

- 父母の一方が暴力により相手から強引に子を奪って連れ去ってしまった

こういった経緯を経て、父母の一方が、単独で子を監護している場合があります。

婚姻中の父母はそれぞれに監護権を有していますから、父母の一方が、相手の監護している子を奪取することは、相手の監護権を侵害する違法行為となります。

子を連れ去った後の監護期間が長期に及んだとしても、こういった違法行為を契機とした監護実績を認めることは、家庭裁判所が違法行為を追認することにもなりかねませんから、慎重な判断が求められます。

子を奪取しなければ、子の利益が害されるような特段の事情でもない限り、子を奪取した後、長期間、単独で子を監護していたとしても、監護実績としては認められることはありません。

また、父母の一方が他方から子を奪取することは、監護者の適格性を欠いていると評価される重要な事情となります。

子の事情

以下では、子の事情のうち、親権者・監護者を定めるにあたって、特に問題となる点について説明していきます。

子の意思

家庭裁判所は、子の監護者を指定するにあたっては、子の陳述の聴取その他の適切な方法により、子の意思を把握するように努め、子の年齢や発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならないとされています(家事事件手続法65条)。

家事事件手続法65条(家事審判の手続における子の意思の把握等)

家庭裁判所は、親子、親権又は未成年後見に関する家事審判その他未成年者である子(未成年被後見人を含む。以下この条において同じ。)がその結果により影響を受ける家事審判の手続においては、子の陳述の聴取、家庭裁判所調査官による調査その他の適切な方法により、子の意思を把握するように努め、審判をするに当たり、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならない。

家庭裁判所では、子の意思を把握するため、子の年齢に応じて、次のようなことが行われています。

15歳以上の場合

家庭裁判所は、親権者・監護者の指定をするときは、15歳以上の子の陳述を聴かなければなりません(民法152条2項、169条2項)。

家事事件手続法152条2項(陳述の聴取)

家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判を除く。)をする場合には、第68条の規定により当事者の陳述を聴くほか、子(15歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。

家事事件手続法169条2項(陳述の聴取)

家庭裁判所は、親権者の指定又は変更の審判をする場合には、第68条の規定により当事者の陳述を聴くほか、子(15歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。

15歳未満の場合

子が15歳未満であっても、10歳前後であれば、自分の意思を表明することが可能であるとして、家庭裁判所は、子の意向を確認しています。

それよりも小さい子であっても、言葉が話せるようであれば、話を聴いて、子の状況の把握としています。

一般的に、子が幼いほど、その当時の監護親の影響を受けやすく、家庭裁判所に対する表現と真意が一致しないことがあるので、子の拒否的態度の原因は深く考察する必要があるとされています(東京高裁平成11年9月20日決定)。

子のきょうだい

子にきょうだいがいる場合、兄は父、弟は母といったように分離しない傾向にあります。

きょうだいは、精神面でのつながりが強く、分離することは悪い影響を与える心配があると考えられているからです。

しかし、きょうだいの年齢が高いほど、また、長年にわたって、きょうだいが別々に生活していた事情がある場合には、精神面での影響がそれほどでもないとして、分離を認めることもあります。

まとめ

今回は、家庭裁判所が、子の監護者を指定する場合の判断基準・考慮事情について説明しました。

- 父母のどちらを子の監護者に指定するか協議が調わない場合や、離婚前の別居時に子の引渡しを求める場合は、家庭裁判所に調停・審判を申し立てることになる。

- 親権は、未成年の子を一人前の社会人に育て上げるために父母に与えられたものであるから、家庭裁判所が父母の一方を子の監護者に指定するときも、子の利益を最優先にして考える。

- 父母のどちらの方が監護能力があるのかは、上記の性格、健康状態、収入などから単純に決まるものではなく、これらの要素を前提として、子を監護する能力があるかを総合的に評価している。

- 父母の別居・離婚後も、子が平穏な日常生活を送ることができることが何より大切であるため、子が生まれてから別居までの期間、父母のどちらが主として子を監護していたか、別居後、父母のどちらが子を監護していたかが重視される。