ねこ

ねこ借地権の譲渡について知りたい人「先代の頃から長年土地を貸しています。借主は土地に家を建てています。先日連絡があって、借主が建物を同居する孫に贈与したいと言っています。承諾しないといけないでしょうか。」

弁護士の佐々木康友です。

今回は借地権の譲渡を承諾する際の留意点について説明します。

土地の賃借人が、賃借権を第三者に譲渡するには、賃貸人の承諾が必要となります(民法612条1項)。

承諾のないまま譲渡した場合は、賃貸人は賃貸借契約を解除できます(民法612条2項)。

しかし、賃貸人が譲渡を承諾しなくても、賃借人は、譲渡前であれば、裁判所に譲渡許可の申立てができます(借地借家法19条)。

また、無断譲渡がされても、背信行為とまではいえない場合は、賃貸人は賃貸借契約を解除できません。

そうしますと、賃貸人としては、賃借権譲渡の許可が認められる可能性がある場合や、無断譲渡について背信行為とまではいえないとされる可能性がある場合は、賃借人との交渉により適正な承諾料を得て、保証人の設定もした上で、賃借権の譲渡を承諾する方が望ましいこともあります。

そこで、今回は、土地の賃借人が借地権の譲渡の承諾を求めている場合、賃貸人はどのような点に留意するべきかを説明します。

借地権の譲渡に関する検討事項を一通り説明した上で、それを踏まえて、賃貸人はどのような点に留意して借地権の譲渡の承諾を判断すればよいのかを説明します。

説明は長くなりますが、的確な判断をするためには必要な知識ですので、ぜひ最後まで読んでください。

- 借地権の譲渡とは

- 借地権を譲渡するには賃貸人の承諾が必要

- 賃貸人が承諾しない場合、賃借人は土地の賃借権の譲渡許可申立てができる

- 無断譲渡であっても、賃貸借契約の解除が制限される場合がある

- 最終的には、借地権を譲り受けた第三者が建物買取請求権を行使するこもできる

- 借地権の譲渡を承認する場合の留意点

借地権とは

借地権の譲渡について説明する前に、まずは借地権とは何かを確認しておきましょう。

借地権とは、建物所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいいます。

つまり、借地権となるのは、

- 地上権

- 土地の賃借権

のどちらかです。

実は、借地権の設定では、地上権はほとんど利用されていません。

大半が土地の賃借権といっても過言ではありません。

それは、土地の賃借権とは異なり、地上権の譲渡は地主(借地権設定者)の承諾が不要であり、地主にとって不利になるからです。

そのため、本記事でも、借地権=土地の賃借権を前提として、以下説明していきます。

借地権が地上権であっても、地主と地上権者との間で地上権の譲渡を禁止する特約を定めることは可能です。

しかし、特約は地主と地上権者との間でのみ有効であり、地上権者が第三者に地上権を譲渡して、その旨が登記されてしまえば、地主は対抗できなくなってしまいます。

地主は地上権者に対し損害賠償請求ができるだけになります。

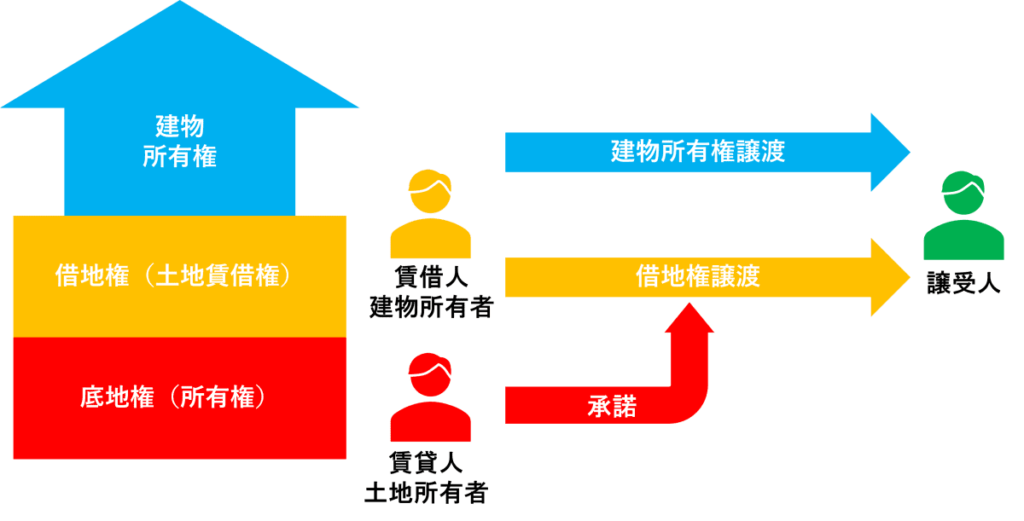

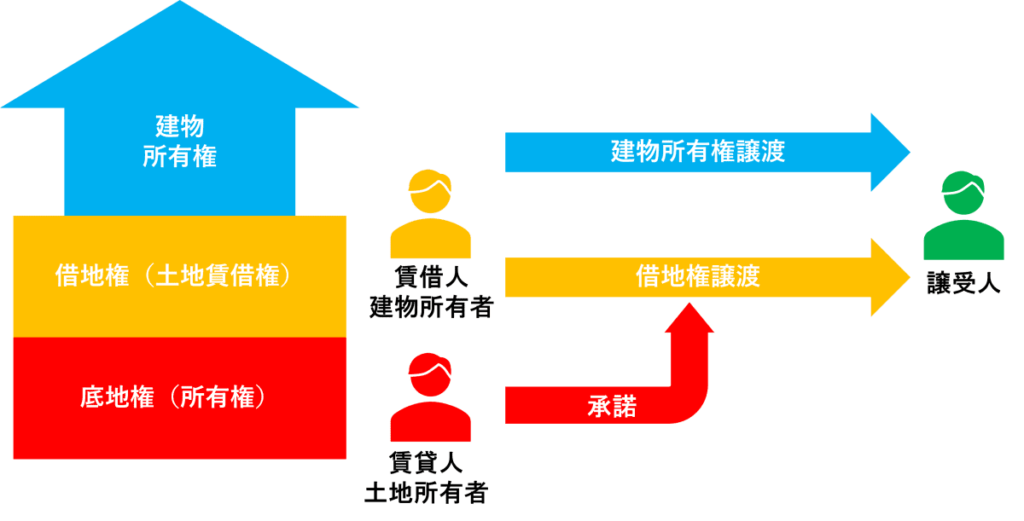

借地権の譲渡とは

借地権の譲渡とは、借地権者から第三者に借地権を移転することをいいます。

借地権が土地の賃借権である場合は、土地の賃貸借契約に基づく賃借人としての地位を第三者に移転することになります。

重要なことは、賃借権の譲渡とは、地主と賃借権の譲受人との間で、新たに賃貸借契約を締結することではないということです。

借地権の譲渡とは、従前の賃貸借契約における賃借人としての権利義務がすべて賃借権の譲受人に移転することなので、従前の賃貸借契約の内容が変更されるものではありません。

賃借権の譲渡に際して、借地条件(借地権の存続期間、地代等)を変更することはありますが、あくまでも従前の賃貸借契約の変更という理解となります。

借地権譲渡の典型例は、借地上の建物を譲渡(売買・贈与・競売等)した場合です。

土地の賃借権の譲渡については明示の合意がされていなくても、建物が譲渡されたときは、特段の事情のない限り、土地の賃借権も譲渡されたものとされます(最高裁判例昭和47年3月9日)。

建物の所有権は、土地の賃借権を伴わなければ、その効力を全うすることができません。

つまり、土地の賃借権は、建物の所有権に付随する権利であると考えることができるので、建物の所有権が移転すれば、これに伴って土地の賃借権も当然に移転すると考えるのです。

賃借地上にある建物の売買契約が締結された場合においては、特別の事情のないかぎり、その売主は買主に対し建物の所有権とともにその敷地の賃借権をも譲渡したものと解すべきであり、そして、それに伴い、右のような特約または慣行がなくても、特別の事情のないかぎり、建物の売主は買主に対しその敷地の賃借権譲渡につき賃貸人の承諾を得る義務を負うものと解すべきである。けだし、建物の所有権は、その敷地の利用権を伴わなければ、その効力を全うすることができないものであるから、賃借地上にある建物の所有権が譲渡された場合には、特別の事情のないかぎり、それと同時にその敷地の賃借権も譲渡されたものと推定するのが相当であるし、また、賃借権の譲渡は賃貸人の承諾を得なければ賃貸人に対抗することができないのが原則であるから、建物の所有権とともにその敷地の賃借権を譲渡する契約を締結した者が右賃借権譲渡につき賃貸人の承諾を得ることは、その者の右譲渡契約にもとづく当然の義務であると解するのが合理的であるからである。

最高裁判例昭和47年3月9日

その他、譲渡があったか主に次のような場合に問題となります。

建物の賃貸の場合

賃借人が借地上に所有している建物を第三者に貸している場合は、建物の賃貸借に過ぎないので、譲渡にはなりません。

相続の場合

相続は、民法896条の規定により、被相続人の死亡を理由として、相続人が、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するものですので、譲渡にはなりません。

借地権の相続については次の記事で詳しく説明していますので参考にしてください。

遺贈・死因贈与

一方、第三者に対する遺贈・死因贈与は譲渡とされます。

被相続人の意思により、第三者に土地の賃借権を贈与したと考えることができるからです。

それでは、相続人に対する遺贈・死因贈与はどうなるでしょうか。

相続人に対する遺贈・死因贈与は相続と同視されるので譲渡にはならないと考えますが、仮に譲渡とされても借地権の譲渡は許可されるのが通常と考えます。

遺贈と死因贈与の違いについては次の記事で詳しく説明していますので参考にしてください。

離婚に伴う財産分与の場合

賃借人が、離婚に伴う財産分与として、その配偶者に借地上の建物と土地の賃借権を譲渡することがあります。

離婚に伴う財産分与は、夫婦の共有財産の清算と考えられるので、通常、譲渡とはされません。

但し、通常の財産分与の範囲を超えるものである場合は譲渡とされる可能性はあります。

離婚に伴う財産分与については次の記事で詳しく説明していますので参考にしてください。

法人の経営者の交替の場合

賃借人が法人の場合、法人の経営者の交替があっても借地権の譲渡があったとはいえません。

通常、法人である限りは小規模であっても変わりません。

但し、法人の実態がない場合などには、法人と経営者が同視される可能性はあります。

法人の合併の場合

法人の合併は契約によって行われるものなので(会社法748条以下他)、譲渡とされる見解が有力です。

但し、地主に不利となるおそれがあるものではないので、借地権譲渡の許可がされるのが通常と考えます。

賃借権の共有持分の移転の場合

土地の賃借権を複数人で共同保有している場合(準共有)、第三者への準共有持分の移転は譲渡となります。

一方、他の準共有者への移転は譲渡になりません。

借地上の建物について譲渡担保権が設定されている場合

賃借人が債務の担保のため、借地上の所有建物に債権者のために譲渡担保権を設定している場合があります。

建物に譲渡担保を登記原因とする所有権移転登記がされていても、賃借人が建物を引き続き使用している限りは、担保目的といえるので譲渡があったとはされません。

建物の買主である債権者が建物を使用を始めたときは、もはや担保目的とはいえないので譲渡とされます。

譲渡担保とは、目的物の所有権を債権者に移転することによって、債権を担保しようとするものです。

借地権の譲渡には賃貸人の承諾が必要

土地の賃借権を譲渡する場合、賃貸人の承諾が必要となります(民法612条1項)。

賃貸人の承諾のないまま譲渡した場合(無断譲渡)、賃貸人は賃貸借契約を解除できます(民法612条2項)。

賃貸借契約は、売買契約のような一回限りのものではなく、継続的な関係に基づくものなので、賃貸人と賃借人の信頼関係が重要です。

普通借地権の存続期間は、借地借家法では30年以上であり(借地借家法3条)、借地法(旧借地法)では、堅固建物所有目的の場合は30年、非堅固建物所有目的の場合は20年(旧借地法2条2項)です。

定期借地権でも、最も短いものでも事業用定期借地権が10年以上です(借地借家法22条2項)。

いずれにせよ、借地権の賃貸借期間は長期に及ぶので、賃貸人と賃借人の信頼関係は特に重要になります。

そのため、

- 長期にわたって家賃を滞りなく支払う資力を有しているか

- 信頼できる人間か(暴力団ではないか、風紀を乱すことはないか、契約上の禁止行為を守るか)

など、借地権の譲渡の際にも新たな賃借人がどのような人かをチェックできるようになっているのです。

借地権の譲渡は、特定の譲受人について承諾するのが通常です。

譲受人がどのような人なのかを検討しない限り、借地権の譲渡を承諾するかどうかを判断できないからです。

ただし、賃貸借契約時に、譲受人を特定することなく包括的に承諾することも可能です。

その旨賃借権設定登記に登記することも可能です(不動産登記法81条3号)。

賃貸人が承諾しない場合、賃借人は土地の賃借権の譲渡許可申立てができる

賃借権の譲渡許可申立て

それでは、賃貸人が土地の賃借権の譲渡を承諾しない場合、賃借人は譲渡を諦めるしかないのでしょうか。

そのようなことはありません。

賃借人は諦める必要はなく、裁判所に賃借権の譲渡の許可の申立てができます(借地借家法19条)。

ただし、賃借権の譲渡前に申し立てることが必要です。

裁判所は、賃貸人に不利となるおそれがない場合には、賃貸人の承諾に代わる賃借権の譲渡の許可をすることができます。

この場合、裁判所は、賃借人に対し、財産上の給付として、賃借権譲渡の承諾料の支払いなどを命じることができます。

賃借権の譲渡許可申立ては、普通借地権のみならず、定期借地権(借地借家法22条~24条)、一時使用目的の借地権(借地借家法25条)も対象となります。

賃借権の譲渡の許可申立てが認められる理由

民法612条は、土地に限らず賃貸借契約一般について、賃借権の譲渡に賃貸人の承諾を求めています。

このように、民法612条では借地権の譲渡の可否は賃貸人の意思に委ねられているのに、なぜ、土地の賃借権についてのみ、賃貸人の意思にかかわらず、裁判所が賃貸人の承諾に代わる許可をすることができる制度が設けられたのでしょうか。

賃借人は、借地上の建物を建設するために多額の資金を投下しているのが通常です。

様々な事情により、投下資金の回収のため、建物を第三者に売却することが必要な場合があります。

それなのに、借地権の譲渡について賃貸人の承諾を得られないと、建物の売却も困難となります。

また、賃貸人の承諾が得られないおそれがある場合、借地上に建設される建物を担保にして融資を受けることもできません。

これでは、賃借人が投下資金の回収ができないだけでなく、借地借家法に定める借地権(建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権)の目的も達成されなくなってしまいます。

さらには、賃貸人にとって不利になることはないのに、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾を拒否しているため、過大な承諾料を支払うこととなる要因ともなりかなねません。

そこで、このような賃貸人の承諾にかわり裁判所が借地権の譲渡を許可する制度が作られました。

賃借権の譲渡許可の要件

賃借人が借地上の建物を第三者に譲渡しようとする場合であること

賃借人が建物を第三者に譲渡しようとする場合に、裁判所が賃借権の譲渡を許可する制度ですので、借地上に賃貸人の所有する建物が存在することが前提となります。

また、建物を譲渡する前に申立てをしなければなりません。

第三者が賃借権を取得しても賃貸人には不利とならないこと

賃貸人に不利とならないかどうかについて、裁判所は、賃借権の残存期間、借地に関する従前の経過、賃借権の譲渡又は転貸を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならないとされています。

賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しないこと

建物の譲渡に伴って、当然に賃借権も譲渡されることになりますが、賃貸人がこれを承諾しないことを意味します。

賃貸人に不利になるおそれがないこと

上の要件のうち、裁判所が、賃借権の譲渡を許可するかどうかの判断を左右するのは、賃貸人に不利なるおそれがないといえるかどうかです。

裁判所は、賃借権を譲渡すると、賃貸人に不利になるおそれがあるかどうかを検討し、不利になるおそれがなければ、賃借権の譲渡を許可します。

裁判所は、賃貸人に不利になるおそれがあるかどうかは、賃借権の残存期間、借地に関する従前の経過、賃借権の譲渡又は転貸を必要とする事情その他一切の事情を考慮して判断します。

次の①~⑥といった要素が検討されます。

①~③は特に重要と思われます。

①賃借権譲受人の資力

土地の賃貸借契約は長期に及ぶので、継続して地代を支払う資力を有しているかが検討されます。

②賃借権譲受人の人的信頼性

土地の賃貸借契約は長期に及ぶので、人的信頼性も重要となります。

人的信頼性は、個人的に信用しているかどうかという話ではなく、譲受人が暴力団関係者、風紀上好ましくない事業を営む者など、客観的な社会的信用性から判断されます。

③賃借権の譲渡を必要とする事情

経済的に困窮したため建物を売却する必要がある場合、賃借人が高齢のため介護を受けている親族に建物を贈与する場合などは、賃借権の譲渡もやむを得ないものとして許可は肯定される方向に働きます。

但し、やむを得ない事情がなかったとしても、不当な理由でなければ、許可が否定される方向に働くものではないことには注意が必要です。

④賃借権の残存期間

賃借権の残存期間が短い場合は、賃借権の残存期間の満了時に、賃貸人に賃貸借契約の更新拒絶の正当事由が認められるかどうかが検討されます。

認められる場合は、許可は否定される方向に働きます。

⑤借地に関する従前の経過

多額の権利金が支払われている場合は、賃借権の譲渡も想定されていたと考えられるため、許可は肯定される方向に働きます。

分譲マンション等の区分所有建物のために賃借権が設定されている場合も、賃借権の譲渡は当初より想定されていたと考えられるため、許可は肯定される方向に働きます。

親族であるとか会社の従業員であるとかいった特別な人間関係に基づいて賃借権が設定されていた場合は、それ以外の第三者に対する譲渡については許可は否定される方向に働きます。

⑥借地の一部について賃借権を譲渡する場合

借地の一部について賃借権を譲渡すると、賃借人が増えることになり、賃貸人にとって負担が増加します。

袋地、旗竿地が残存するなど、土地の区割り方法によっては、残存地の価値に悪影響を与えることになります。

袋地とは、他の土地に囲まれて、公の道路に出られない土地をいいます。土地が袋で閉じられた状態であるためこのようにいわれます。

旗竿地とは、細い路地を通った先にある奥まった土地のことをいいます。旗を竿につけたような形状をしていることからこのようにいわれます。

財産上の給付

裁判所の許可により、賃借人は投下資本の回収が可能となります。

一方、賃貸人としては、裁判所の許可により賃借権の譲渡を承諾したこととされてしまいます。

そこで、賃貸人と賃借人の利益の衡平を保つため、裁判所は、借地条件の変更や、財産上の給付を命じることができるとされています(借地借家法19条1項)。

財産上の給付としては、賃借人から賃貸人に対し、賃借権譲渡の承諾料として、借地権価格の10%相当額を支払うように命じられることが多いです(東京地裁判決昭和44年2月12日)。

更地価格が5000万円で、借地権割合が70%の土地の場合、承諾料は、3000万円×0.7×0.1=350万円程度となります。借地権割合は、国税庁HPの路線価図で確認することができます。

賃借権の譲受人が、賃借人の配偶者などの親族である場合は、いずれ相続が生ずることも考慮され、これより低い金額(3%とされることが多い)が設定されることが多いです。

無断譲渡であっても、賃貸借契約の解除が制限される場合(信頼関係破壊の理論)

賃借人が土地の賃借権の譲渡許可申立てをしないまま、賃貸人の承諾を得ずに借地権を譲渡してしまうこともあります。

この場合、賃貸借契約はすべて解除されてしまうのでしょうか。

しかし、やむを得ない事情により借地権を譲渡しなければならない場合もありますし、借地権の譲渡があっても、賃貸人と賃借人の信頼関係に影響を与えない場合もあります。

そのような場合にも、一律に地主の承諾を得がなければ賃貸借契約が解除されてしまうというのでは過剰な制限となってしまいます。

そこで、判例実務では、借地権の譲渡があっても、背信行為と認めるに足らない特段の事情がある場合は解除できないとされています(信頼関係破壊の理論)。

元来民法六一二条は、賃貸借が当事者の個人的信頼を基礎とする継続的法律関係であることにかんがみ、賃借人は賃貸人の承諾がなければ第三者に賃借権を譲渡し又は転貸することを得ないものとすると同時に賃借人がもし賃貸人の承諾なくして第三者をして賃借物の使用収益を為さしめたときは、賃貸借関係を継続するに堪えない背信的行為があつたものとして、賃貸人において一方的に賃貸借関係を終止せしめ得ることを規定したものと解すべきである。したがつて、賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用収益を為さしめた場合においても、賃借人の当該行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情がある場合においては、同条の解除権は発生しないものと解するを相当とする。

最高裁判例昭和28年9月25日

とはいえ、賃貸人の承諾が得られない場合は賃借権の譲渡の許可の申立てをすることもできるのですから、この申立てをせずに賃貸人の承諾を得ないまま賃借権を譲渡したことについて、特段の事情が認められる場合はそうは多くありません。

- 従前からの建物の使用状況に変更がない

- 建物の使用者にも実質的に変更がない

といった場合に限定されています。

- 夫が賃借人である借地上に妻が建物を建てて同居していた。離婚後、夫が妻に借地権を譲渡した(最高裁判例昭和44年4月24日)。

- 借地上の建物を同居の孫に贈与するのに伴い借地権を譲渡した。土地の賃貸人は賃借人の娘婿であった(最高裁判例昭和40年9月21日)。

- 個人事業主であった賃借人が株式会社を設立して代表取締役に就任し、設立した株式会社に借地を使用させた。株式会社の他の役員は賃借人の妻子・親族であり、名義を借りたに過ぎない。株式会社の出資は、全部賃借人がした(最高裁判例昭和43年9月17日)。

第三者の建物買取請求権

- 裁判所による賃借権の譲渡の許可がされない

- 借地権の無断譲渡について、背信行為と認めるに足らない特段の事情もなく、賃貸借契約の解除が制限されない

こういった場合、土地の賃貸人は、賃貸借契約を解除して、賃借人や賃借人から建物を譲り受けた第三者に対し、建物を解体・撤去して原状回復の上、土地の明渡しを請求できます。

しかし、最後に、賃借人から建物を譲り受けた第三者には投下資本の回収手段が残されています。

賃借人から借地上の建物を取得した第三者は、賃貸人に対し、時価で建物を買い取るべきことを請求できます(借地借家法14条)。

時価とは、借地借家法13条の借地権者の建物買取請求権の場合と同じ考え方であり、建物が現存するままの状態における価格をいいます。

建物を取り壊した場合の動産(材木・鉄骨等)としての価格ではありません。

建物の建つ場所的環境(敷地、所在位置、周辺土地等)は建物の価格に参酌されますが、借地権価格は建物の価格に含まれません。

建物の価格は、次のようなものとなります。

建物の価格=建物そのものの価値+建物の存在する場所的利益

借地権の譲渡を承認する場合の留意点

これまで説明したように、土地の賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しなくても、賃貸人は、裁判所に賃貸人の承諾に代わる賃借権の譲渡の許可の申立てができます。

裁判所が、賃借権を譲渡しても賃貸人に不利となるおそれがないと判断すれば、一定の承諾料の支払いを命じて、賃借権の譲渡は許可されます。

賃借人が、何らかの理由により、賃借権の譲渡許可の申立てをせずに無断譲渡してしまった場合でも、背信行為と認めるに足りない特段の事情がある場合は解除ができません。

背信行為と認めるに足りない特段の事情がある場合は多くはないですが、

- 従前からの建物の使用状況に変更がない

- 建物の使用者にも実質的に変更がない

という要件が満たされれば、背信行為とは認められずに賃貸借契約の解除は制限される可能性があります。

こうなれば、賃貸人は、承諾料も得られないまま、賃借権の譲渡を受け入れることにならざるを得ません。

さらに、最終的に賃貸借契約が解除されることになっても、賃借人より建物を取得した第三者は、賃貸人に対し建物の買取りを請求できます。

この建物買取請求権が行使されると、賃貸人は、建物を時価で買い取らなければなりません。

建物によっては、想像以上に高価なものになったり、また建物に汎用性がなく、買い取っても他に使用することが困難で、結局解体・撤去せざるを得ない場合もあり得ます。

借地権の譲渡を承諾すれば、賃借人との交渉の過程において、譲渡承諾料を得たり、借地権の譲受人について新たに保証人を立てることを要求することもできます。

しかし、借地権の譲渡の承諾を拒否すると、上記のように借地権の譲渡を承諾した場合よりも不利な結果となることもあり得ます。

そこで、

- 裁判所に賃借権の譲渡許可が申し立てられた場合、賃借権の譲渡の許可がされる見込みはどれくらいか

- 賃借権の無断譲渡の場合、背信行為と認められない事情があるか

- 建物買取請求権が行使された場合、建物の時価はどれくらいになるか、建物は買取後に使用可能なものか

といったことを検討の上、承諾した方がよいのか、あくまでも拒否した方がよいのかを判断することになります。

判断が微妙な場合は、弁護士等の専門家に意見を求めるのも有益でしょう。

冒頭の設例の場合は、同居している孫に借地権を譲渡するというものなので、裁判所の賃借権の譲渡許可はされる可能性が高いでしょうし、仮に無断譲渡がされたとしても、背信行為と認められない可能性もあります。

そうすると、賃借人との交渉により適正な承諾料を得て、保証人の設定もした上で、賃借権の譲渡を承諾する方が望ましいと考えられます。