ねこ

ねこ借地権について知りたい人「家を建てたいという人に土地を貸すことになりました。借地権は強いといわれますが、どういった権利なのでしょうか」

弁護士の佐々木康友です。

今回は、借地権とはなにかについてわかりやすく説明します。

- 借地権とは

- 借地権が成立する要件は

- 借地権者とは

- 借地権設定者とは

- 借地権者・借地権設定者のメリット・デメリット

- 借地権の効力は

- 借地権にはどのような種類があるか

借地権とは

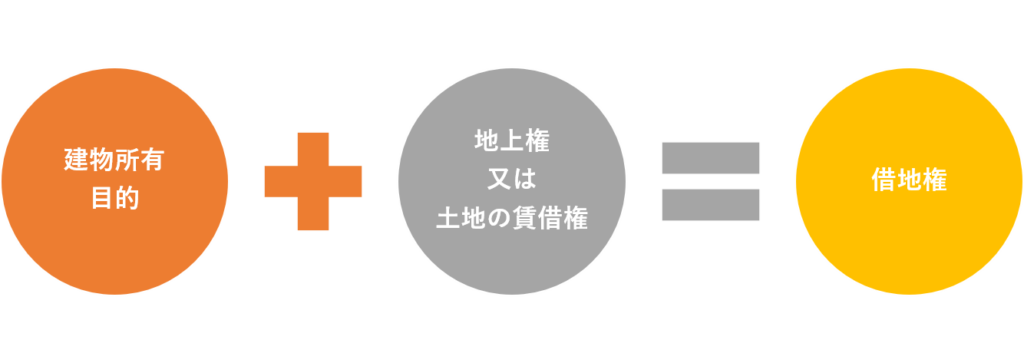

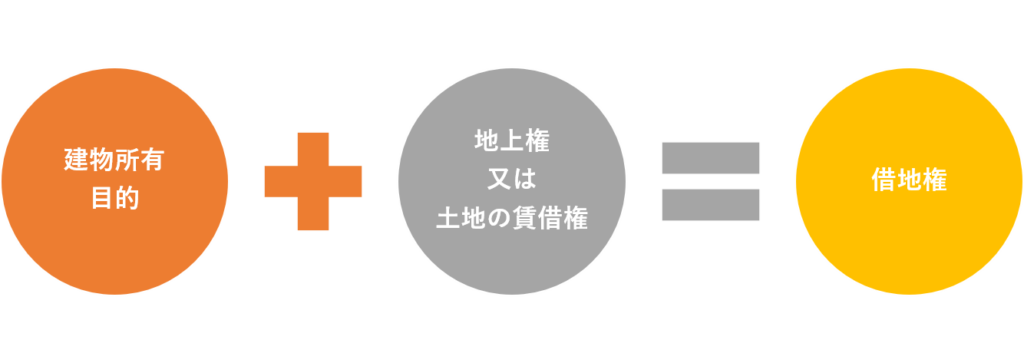

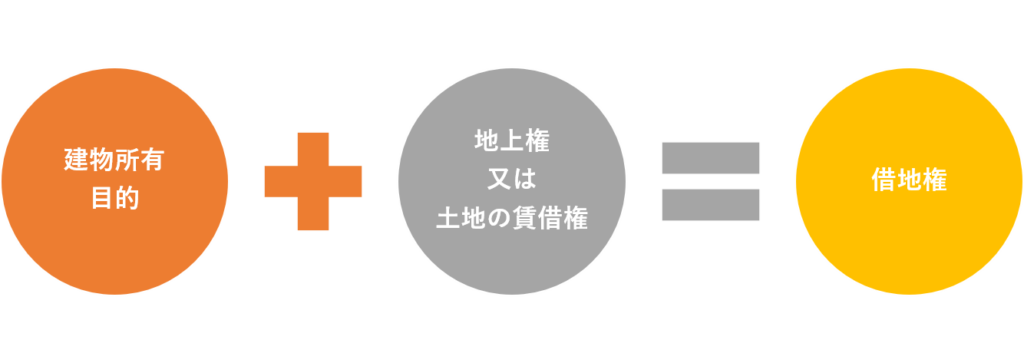

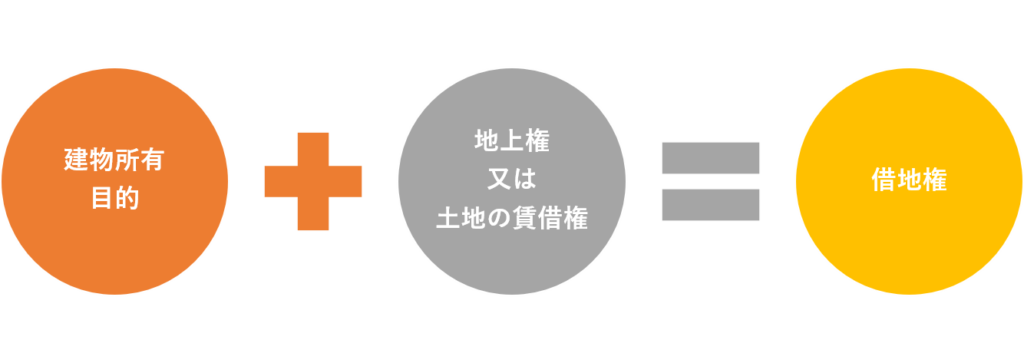

借地権(借地借家法2条1号)とは、

建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権

です。

借地権というと、漠然と土地を借りる権利を意味するように思われますが、法律的には、借地借家法2条1号において、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権と厳格に定義されています。

そして、土地を貸す側を借地権設定者、土地を借りる側を借地権者といいます。

土地の利用権が、借地借家法の借地権に該当すると、同法に基づいて、土地の利用者は手厚く保護されます。

借地権に該当すると、土地を貸す側にとっても、借りる側にとっても権利の強さに大きな影響を与えることとなるため、どのような場合に借地借家法の借地権に該当するのかについて理解しておくことは重要です。

借地権の定義:建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権を要素に分解すると、次のとおりとなります。

- 建物所有目的

- 地上権

- 土地の賃借権

①建物所有目的は絶対的な要件です。

建物所有目的でない土地の利用権は、借地権とはなり得ません。

②地上権と③土地の賃借権はどちらでも構いません。

地上権は物権で、土地の賃借権は債権という違いがありますが、どちらも土地を利用する権利であることには変わりがありません。

以下、要素ごとに何を意味するのかを説明します。

①建物所有目的

まず、借地権の要件の一つ目である①建物所有目的について説明します。

建物所有目的とは

借地権の最初の要件は、建物所有目的です。

建物所有目的とは、建物の所有を主たる目的として土地を借りることを意味します。

これを要素に分解すると、次のいずれにも該当することを意味します。

ア 借地上に設置する建造物が建物であること

イ 土地を借りる主な目的が建物を所有することであること

ある土地の利用権が、建物所有目的であるかどうかは、土地の貸主と借主の契約の内容により決まります。

契約書などで建物所有目的で土地を借りることが明確に定められていれば問題はありませんが、その点が曖昧な場合は、様々な事情を考慮して、建物所有目的で土地を借りるのかどうかを判断することになります。

以下で、上のアとイについて詳しく説明します。

ア 借地上に設置される建造物が建物であること

建物の判断基準

建物所有目的といえるためには、まず、借地上に設置される建造物が建物であることが必要です。

それでは、借地借家法における建物とはどのようなものを指すのでしょうか。

借地借家法における建物とは、一般には次のものとされています。

土地に定着し、周壁・屋根を有し、住居・営業・物の貯蔵等の用に供することができる永続性のある建造物

やや意味が分かりにくいですが、次のとおりに分解されます。

- 土地に定着している

- 壁・屋根を有する

- 住居・営業・物の貯蔵等の用に供する

- 永続性がある

まず、壁と屋根がないと、大体は建物とはされません。

基礎・柱(壁構造は別)がない場合は、土地に定着していないとして建物とは認められない可能性があります。

そして、こういったものには永続性がないとされます。

一方、建物の用途は限定されていませんし、また、登記があるかも問われません。

住居・営業・物の貯蔵等の用に供するとされているのは例を示したものであって、これに限定されるものではありません。

このように、建物に該当するかどうかは物理的構造が主な判断基準となります。

ただし、実務上は、物理的構造のみで判断されているのではなく、

- 契約書の内容

- 存続期間

- 賃料

- 土地・建物の利用状況・経緯

なども踏まえ、借地借家法を適用して土地の利用者を保護すべきかを判断しています。

建築基準法では、建築物とは、「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。」とされており(建築基準法2条1号)、建築基準法の建築物と借地借家法の建物は同じ意味ではないことに注意が必要です。

建物に該当する場合

例えば、木造トタン葺のバスの待合所兼切符売場であっても、25年の長きにわたって、大きさ・位置を変えることなく利用されていることから、借地借家法の建物に該当するとさています(東京地方裁判所昭和47年7月25日)。

これは、簡易な構造のものであっても、長年にわたり利用されている状況・経緯も踏まえて、借地借家法の借地権として保護すべきとされたものと考えられます。

建物に該当しない場合

次のようなものが、建物に該当しないと判断されています。

- 国鉄による鉄道高架下の土地の賃貸借契約(神戸地裁令和2年2月20日他多数)

- 露店設備(屋根:トタン・テント、壁:戸板風の板囲、土台・床板・柱:なし)(京都地方裁判所昭和60年10月11日)

- 土地の全面にコンクリートを打ったうえ、軽量鉄骨の柱をたてて縦横に梁を渡し、その上にトタン板を張って片流れ式の屋根とした工作物(大阪高等裁判所昭和54年7月19日)

鉄道高架下の建造物については、一般の土地賃貸借契約とは異なる特殊な契約であり、借地借家法は適用されないと判断されるケースが多いです。

鉄道高架下の建造物について建物であることが否定された事例は多数ありますが、参考に神戸地裁令和2年2月20日の裁判例を抜粋しておきます。

以下の事例では、建物の使用が物理的にも契約上も極めて制限されており、それを反映して家賃も賃料も相場の1/5に抑えられていたことから、一般の土地賃貸借契約とは異なるものと判断されました。

このような本件各土地の物理的ないし客観的状況に鑑みれば、本件各土地は、いずれもその上空及び地中を自由に使用できる状況にはなく、本件各賃貸借契約に基づき利用することのできる空間は極めて限定的であることが認められる。

神戸地裁令和2年2月20日判決

また、原告は、法令の定めに基づき、定期的に高架橋の点検を行わなければならず、それに伴い高架下である本件各土地内に立ち入ることが当然予定されている。

さらに、本件各土地の上空には鉄道高架橋及び駅施設があり、公共性の高い鉄道が走り、その利用客の用に供されていることから、原告は、その営む鉄道事業に支障が生じないよう賃借人の本件各土地の使用につき、種々の制約を加えている。すなわち、原告は、本件各土地について、高架下土地建物設置基準を定め、本件各賃貸借契約において、施設物の建築及びその増改築等については原告の承諾を要する旨定めており、被告Y1が本件建物①の模様替え及び補修をした際にも、各種の届出書等の提出が求められていたことが認められる。

(中略)

そして、本件各賃貸借契約の賃料は、相当賃料に比して半額ないしその5分の1程度という低廉な額であり、これは本件各土地の性質上ないし本件各賃貸借契約上、被告らに課された種々の制約を反映したものであることが認められる。

これらに照らせば、本件各賃貸借契約は、いずれも建物所有目的の土地の賃貸借契約ではなく、一般の土地賃貸借契約とは異なる特殊な契約であり、借地法は適用されないというべきである。

イ 土地を借りる主な目的が建物を所有することであること

建物の所有が主な目的であるとは

建物所有目的といえるためには、建物の所有を主な目的として土地を借りることが必要です。

借地人が借地上に建物を所有していても、そのことが土地を借りる主な目的ではなく、従たる目的に過ぎない場合は、建物所有目的とはされません。

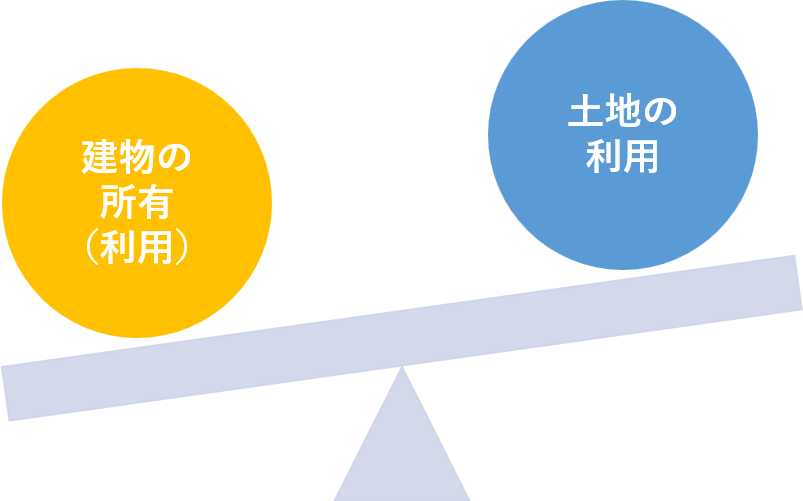

つまり、

主な目的は、土地自体の利用か、建物の所有(利用)か

を比較検討することになります。

ただし、通常は、土地・建物のどちらか一方ではなく、土地の利用も建物の所有のどちらも必要という場合が多いでしょう。

この場合、土地・建物が一体となってはじめて、その土地を借りた目的が達成されるといえれば、たとえ建物が建築されているのが土地の一部であったとしても、建物の所有が主な目的と判断され得ます。

建物の所有が主な目的といえるかどうかは、次の場合に特に問題となります。

- 借地の一部に建物を建築する場合

- 借地上には建物がない場合

それぞれについて検討していみます。

借地の一部に建物を建築する場合

自動車教習所、ゴルフ練習場、バッティングセンターなどでは、建物を建築するのは土地の一部になりますので、土地全体を借りている場合、建物の所有を主な目的として土地を借りているといえるのか問題となります。

借地人が建築した建物の面積が、借地全体の面積に比べて著しく小さくても、そのこと自体が建物所有目的を否定することにはなりません。

- 契約書の内容

- 土地・建物の利用状況・経緯

などから、建物を建築することが不可欠であり、土地・建物が一体となってはじめて土地を借りた目的が達成されるという場合は、建物の所有が主たる目的といえます。

- 自動車教習所の教室・事務室・車庫等の建物(東京地方裁判所平成2年6月27日他)

- バス発着場兼乗降場に設置された待合所兼切符売場(東京地方裁判所昭和47年7月25日)

- 中古車展示販売場の事務所と整備工場等(東京地方裁判所平成7年7月26日他)

- 幼稚園の園舎敷地に隣接する土地をその運動場(最高裁判所平成7年6月29日)

- 園芸用植木の植込場及び陳列販売場に設置された店舗兼事務所(広島高等裁判所平成5年5月28日)

- 釣掘に設置された営業用事務室・居住用の部屋・炊事場(東京高等裁判所昭和57年9月8日)

- 養鱒場に設置された管理人事務所兼宿舎(宇都宮地方裁判所昭和54年6月20日)

- ゴルフ練習場に設置される事務所用等(最高裁判所昭和42年12月5日)

- バッティング練習場に設置された管理人事務所(最高裁判所昭和50年10月2日)

- ゴルフ場に設置されるクラブハウス等(千葉地方裁判所昭和48年3月29)

- セメント瓦等建築材料置場に設置される事務所(最高裁判所昭和38年9月26日)

借地上には建物がない場合

借地上に建物はなく、隣接地に建物があり、隣接地の建物のために借地を使用している場合にも、建物の所有を主な目的として土地を借りているといえるのか問題となります。

この場合についても、隣接地の建物を利用するためには、借地の利用が不可欠といえる場合は、建物の所有が主たる目的といえます。

- タクシー営業所の事務所建物に隣接する車庫・駐車場(東京地方裁判所平成3年11月28日)

- デパートの仕入センターから公道に出るための通路、駐車場、物品置場(東京地方裁判所昭和52年12月15日)

- 幼稚園園舎の隣接地の運動場(最高裁判所平成7年6月29日)

- 工場・住居建物に隣接する駐車場(東京地方裁判所平成4年9月28日)

- 住居建物から公道に出るまでの通路(東京高等裁判所昭和57年6月10日)

借地の一部についてのみ建物所有目的が認められる場合

土地の利用権について、建物所有目的が認められたとしても、その範囲が土地の一部に制限されてしまう場合があります。

借地借家法が借地権を手厚く保護しているのは、建物を所有するという土地の使用目的を全うさせるためです。

そのため、借地借家法の保護を受けるのは、建物所有目的のために必要であると客観的に認められる範囲に限られ、これを超える部分については借地借家法の適用はないとされることがあります。

実際にこのように判断された裁判例があります(神戸地裁昭和62年2月27日)。

この裁判例では、次のような事情により、土地のうち、家庭菜園として使用されている部分については建物所有の目的とはいえないとされました。

A部分は、被告所有の建物の敷地及び囲繞地であるB部分とは明確に区別される状況にあり、従来専ら家庭菜園としてのみ使用され、建物の敷地等として使用されたことは一度もないというのであり、被告所有建物の規模、用法等に照らして、4部分がなければその所有目的を全うすることができないとは到底いえないし、また、同部分を家庭菜園として使用しなければ同建物を住居として使用する上で著しい不便があるというような特別の事情も見当らない。

神戸地裁昭和62年2月27日判決

そうすると、結局、A部分は、建物所有目的のために通常必要であると客観的に認められる範囲ないし存在する建物の所有に現実に必要であると認められる範囲には含まれないといわざるを得ず、したがって、この部分については借地法の適用はなく、期間の定めのない賃貸借である

建物が存在しない場合

借地契約では建物所有目的とされているのに、建物がいつまで経っても建築されない場合もあります。

このような場合も建物所有目的としてよいのでしょうか。

基本的な考え方として、土地の利用権が建物所有目的であるかどうかは、土地の貸主と借主の借地契約の内容により決まります。

したがって、仮に建物が建築されなかったとしても、そのことだけを理由として、建物所有目的が否定されるわけではありません。

しかし、建物が建てられないまま長期間放置されたり、一旦建築された建物が解体され、その後、建物のない状態が長期間放置された場合には、建物所有目的の賃貸借契約は終了したと判断される場合がありますので注意が必要です。

①建物所有目的のまとめ

①建物所有目的について説明が長くなったので、簡単にまとめておきます。

土地の利用権が建物所有目的といえるための要件は次の二つです。

ア 借地上に設置する建造物が建物であること

イ 土地を借りる主な目的が建物を所有することであること

このうち、アについて、借地上に設置する建造物が建物であるための要件は、土地に定着し、周壁・屋根を有し、住居・営業・物の貯蔵等の用に供することができる永続性のある建造物であることです。

また、イについて、土地を借りる主な目的が建物を所有することであるとは、土地自体を利用する目的と建物の所有(利用)する目的を比較し、土地を借りる主な目的が後者にあるといえることです。

土地・建物が一体となってはじめて、その土地を借りた目的が達成されるといえれば、たとえ建物が建築されているのが土地の一部であったとしても、建物の所有が主な目的と判断され得ます。

②地上権

次に、借地権の要件の二つ目である②地上権について説明します。

借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権です。

建物所有目的の要件が満たされたら、次は、土地の利用権が地上権又は土地の賃借権であるかが問題となります。

地上権とは、他人の土地上に工作物又は竹木を所有するために、土地を使用する権利です(民法265条)。

地上権は、土地の所有者と借地人との間の地上権設定契約により設定されます。

地上権は物権であり、土地の賃借権は債権です。

物権は、債権と異なり、独占的・排他的な権利です。

独占的とは、土地についてある人に地上権が設定された場合、他の者には地上権を設定することができないということです。

排他的とは、誰に対しても地上権を主張できるということです。

地上権は、土地の賃借権とは違い、次の特徴があります。

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| 登記請求権がある | 土地所有者に地上権の登記を請求できる |

| 自由に譲渡できる | 土地所有者の承諾なく地上権を第三者に譲渡できる |

| 抵当権を設定できる | 土地に設定された地上権に抵当権を設定できる |

| 無償でもよい | 賃借権は賃料の支払いが必要となる(賃料の支払いがあるからこそ賃借権である) |

土地の賃借権にはこれらの特徴はありません。

つまり、地上権は、土地の賃借権に比べて強い権利であるといえます。

後で説明するとおり、民法上、地上権には存続期間の制限はありませんが、借地借家法上の借地権となると、期間制限(30年ルール)が課されます(借地借家法3、4条)。

③土地の賃借権

最後に③土地の賃借権です。

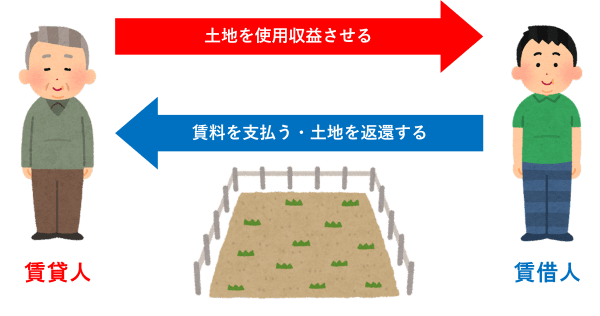

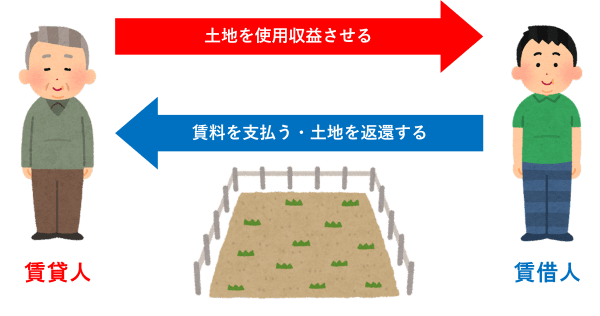

土地の賃借権は、土地の賃貸借契約により設定される権利です。

土地の賃貸借契約とは、賃貸人が賃借人に対し土地を使用収益させることを約し、賃借人が賃貸人に対し賃料を支払うことと引渡しを受けた土地を契約終了時に返還することを約する契約です。

つまり、土地の賃借権とは、賃料を対価として、賃貸人に対し、土地の使用収益を求めることのできる権利です。

土地の賃借権は、対価の伴う有償契約であることが重要です。

無償の場合は賃借権ではなく使用借権となり、借地借家法の保護の対象とはならず借地権とはなりません。

地上権は無償でも借地権になるのですが、土地の賃借権は有償であることが前提となることに注意して下さい。

借地権の要件についてのまとめ

これまでは、借地借家法の借地権の要件について説明しました。

建物所有目的は絶対的な要件です。

建物所有目的でない土地の利用権は、借地権とはなり得ません。

地上権と土地の賃借権はどちらでも構いません。

地上権は物権で、土地の賃借権は債権という違いがありますが、どちらも土地を利用する権利であることには変わりがありません。

土地の利用権が、借地借家法の借地権に該当すると、同法に基づいて土地の利用者は手厚く保護されます。

以下では、借地借家法の借地権がどのように保護されるのかについて説明します。

借地権者・借地権設定者・ 転借地権・転借地権者

借地借家法の借地権がどのように保護されるのかについて説明する前に、借地権が設定された場合の各当事者について確認しておきましょう。

借地権者とは

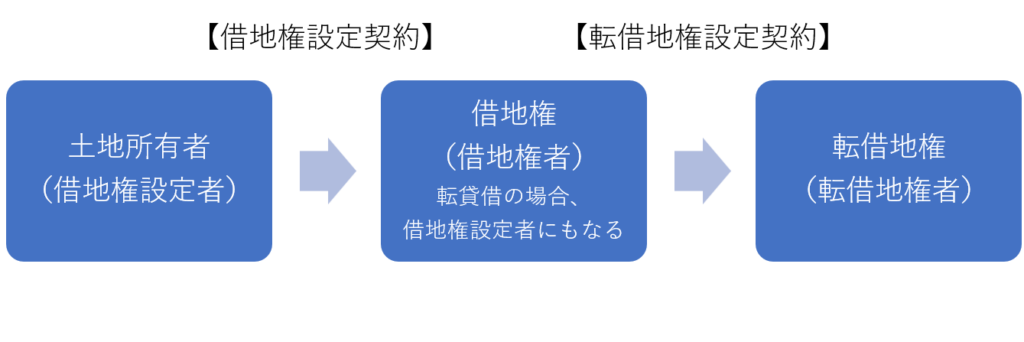

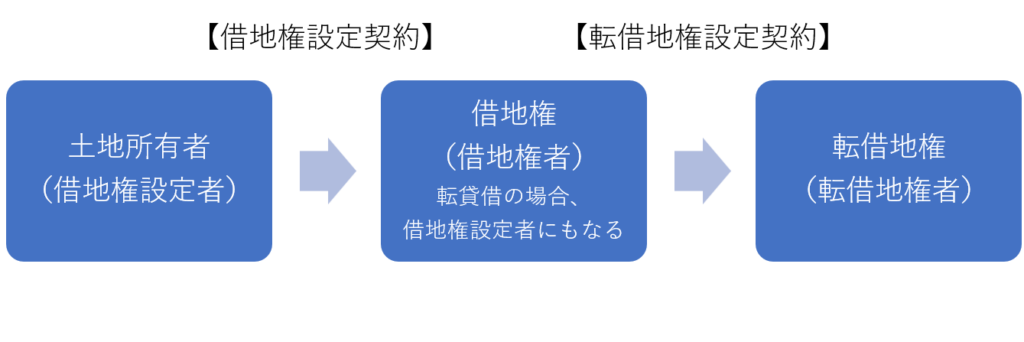

土地の貸主と借主で借地権設定契約を締結します(上図参照)。

この時、土地の借主・借地人を借地権者といいます。

借地権者とは、借地権を有する者をいいます(借地借家法2条2号)。

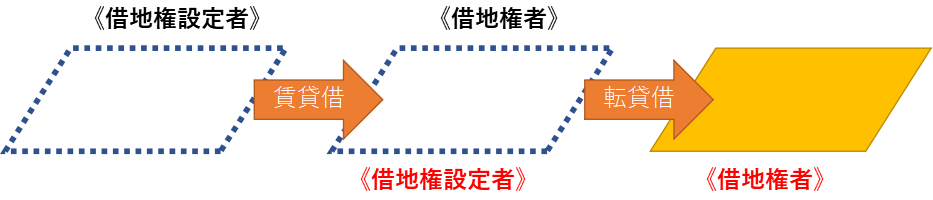

なお、借地権者には転借地権者(借地借家法2条5号)も含まれます。そのため、転借地権者についても、借地借家法における借地権者についての規定が適用されます。

借地権設定者とは

借地権設定契約において、土地の貸主・地主のことを借地権設定者といいます。

借地権設定者とは、借地権者に対して借地権を設定している者をいいます。

借地権設定者は、多くの場合は土地の所有者となりますが、土地の所有者ではない場合もあります。

例えば、次の図のとおり、借地権者が第三者に建物所有目的で土地を賃貸(転貸)する場合には、借地権者が借地権設定者の立場になります。

転借地権・転借地権者

借地権者が、第三者に建物所有目的で土地を賃貸する(転貸)ことがあります。

借地権者と第三者との間の契約を転借地権設定契約といいます(上図参照)。

建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定するものを転借地権といい(借地借家法2条4号)、転借地権を有する者を転借地権者といいます(借地借家法2条5号)。

地上権者、土地所有者しか設定できないため、借地権者が第三者に対して地上権を設定することはできません。

借地権の種類

借地権には、いくつかの種類があります。

基本となるのが普通借地権です。

その他に、特別の性質を持つ借地権として、定期借地権(一般定期借地権(借地借家法22条)、事業用定期借地権(同法23条)、建物譲渡特約付借地権(同法24条))、一時使用目的の借地権(同法25条)があります。

普通借地権は、借地借家法の第3章(借地権の存続期間等)・第4章(借地権の効力)のすべての規定が適用される基本的な性質を持つ借地権です。

特別の性質を持つ借地権である定期借地権(一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権)、一時使用目的の借地権では、借地借家法第3章・第4章の一部の規定が適用されません。

定期借地権、一時使用目的の借地権の成立要件や、借地借家法のどの規定が適用されないかは、それぞれの借地権について定めた条項に規定されています。

普通借地権

普通借地権は、借地借家法の第3章(借地権の存続期間等)・第4章(借地権の効力)のすべての規定が適用される基本的な性質を持つ借地権です。

後で、借地権の存続期間・効力について説明しますが、これらはすべて普通借地権に適用されます。

借地借家法上、普通借地権という用語が定められているわけではありませんが、定期借地権や一時使用目的の借地権と区別するために、普通借地権という呼び方がされています。

定期借地権

定期借地権とは、予定された借地期間が経過すれば、借地関係が確定的に終了して、借地権設定者に土地が返還される借地権です。

定期借地権には、一般定期借地権(借地借家法22条)、事業用定期借地権(借地借家法23条)、建物譲渡特約付借地権(借地借家法24条)があります。

定期借地権では、借地借家法第3章・第4章の一部の規定が適用されません。

定期借地権の成立要件や、借地借家法のどの規定が適用されないかは、それぞれの借地権について定めた条項に規定されています。

一般定期借地権(借地借家法22条)

一般定期借地権の特徴は次のとおりとなります。

- 用途制限がない

- 借地権の存続期間は50年以上

- 書面で契約しなければならない。ただし、公正証書の必要はない

一般定期借地権では次の効果があります。

- 借地契約の更新がない(借地借家法4~6条)

- 建物を再築することによる借地権の存続期間の延長がない(借地借家法7条)

- 建物買取請求がない(借地借家法13条)

一般定期借地権について知りたい方は、次の記事で詳しく説明していますからぜひご覧ください。

事業用定期借地権(借地借家法23条)

事業用定期借地権の特徴は次のとおりとなります。

- 専ら事業の用に供する建物の所有が目的

- 借地権の存続期間を10年以上50年未満

- 公正証書で契約しなければならない

事業用定期借地権は、借地権の存続期間が30年以上50年未満のものを1項事業用定期借地権(借地借家法23条1項)、借地権の存続期間が10年以上30年未満のものを2項事業用定期借地権(借地借家法23条2項)といいます。

それぞれ効果は同じですが、成立要件が異なります。

事業用定期借地権では次の効果があります。

- 借地契約の更新がない(借地借家法4~6条)

- 建物を再築することによる借地権の存続期間の延長がない(借地借家法7条)

- 建物買取請求がない(借地借家法13条)

事業用定期借地権について知りたい方は、次の記事で詳しく説明していますからぜひご覧ください。

建物譲渡特約付借地権(借地借家法24条)

建物譲渡特約付借地権とは、借地権設定後30年以上経過した日に借地上の建物を地主(借地権設定者)に相当な対価で譲渡する旨の特約を定めた借地権です。

建物譲渡特約付借地権について知りたい方は、次の記事で詳しく説明していますからぜひご覧ください。

一時使用目的の借地権

臨時設備の設置その他一時用のために借地権を設定したことが明らかな場合は、一時使用目的の借地権とされます(借地借家法25条)。

元々、土地を一時的に使用する目的しかなく、借地権者にとってもこのように手厚い保護は必要ない場合もあります。

そのような場合にまで、借地借家法上の借地権者の保護規定を適用することとなると、取引の実態にそぐわわない過度の規制ということになるでしょう。

そこで、土地の利用実態などから、一時使用目的の借地権であると認められる場合には、上記の借地権者の保護規定を適用しないこととされています。

一時使用目的の借地権について知りたい方は、次の記事で詳しく説明していますからぜひご覧ください。

借地権の効力

土地の利用権が、借地借家法の借地権に該当すると、同法に基づいて、借地権者は手厚く保護されます。

主なものを一覧で示すと次のとおりです。

基本的な性質を持つ普通借地権については、これらの全てが適用されます。

特別な性質を持つ定期借地権(一般定期借地権(借地借家法22条)、事業用定期借地権(同法23条)、建物譲渡特約付借地権(同法24条))、一時使用目的の借地権(同法25条)については一部の規定が適用されません(どの規定が適用されないかはそれぞれの借地権について説明した記事を参考にしてください。)。

これらの規定が適用される借地権について、規定に反する特約で借地権者に不利なものを定めても無効とされます(借地借家法9条、16条)。

特約を無効とすることで、借地権者の保護を図っているのです。

ここでは、各項目について概略を説明します。

- 借地権の存続期間(借地借家法3条)

- 借地権の更新後の期間(4条)

- 借地契約の更新請求等(5条)

- 借地契約の更新拒絶の要件(6条)

- 建物の再築による借地権の期間の延長(7条)

- 借地契約の更新後の建物の滅失による解約等(8条)

- 借地権の対抗力等(10条)

- 建物買取請求権(13条)

- 第三者の建物買取請求権(14条)

借地権の存続期間(借地借家法3条・4条)

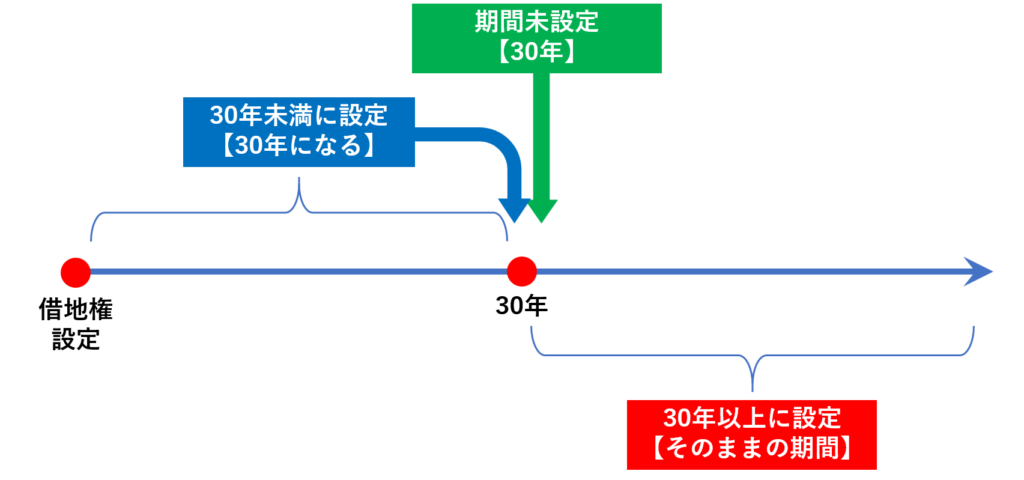

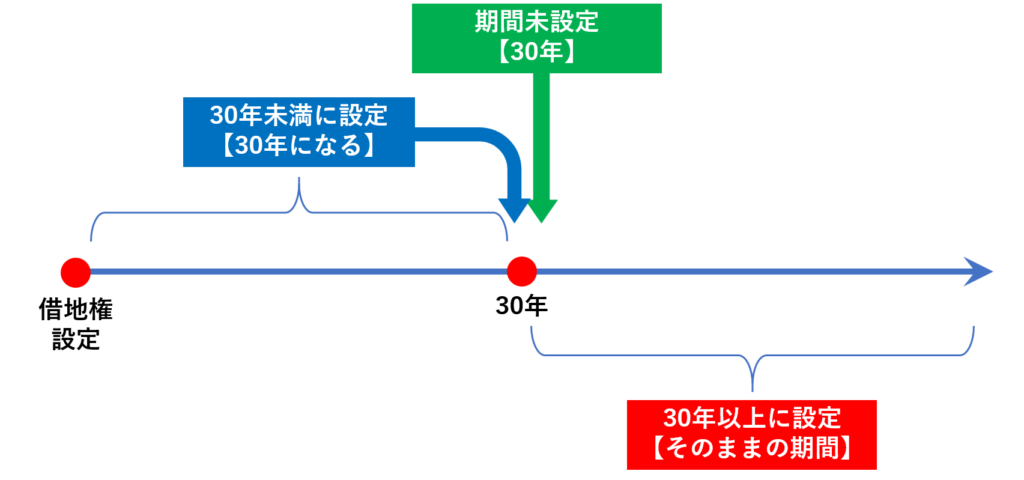

借地借家法における借地権の存続期間は30年です。

借地契約において存続期間を定めなった場合も30年となります。

ただし、30年以上の期間を定めた場合はその期間が存続期間となります(借地借家法3条)。

30年未満の存続期間を定めると無効となり(借地借家法9条)、原則通りに30年の存続期間となります。

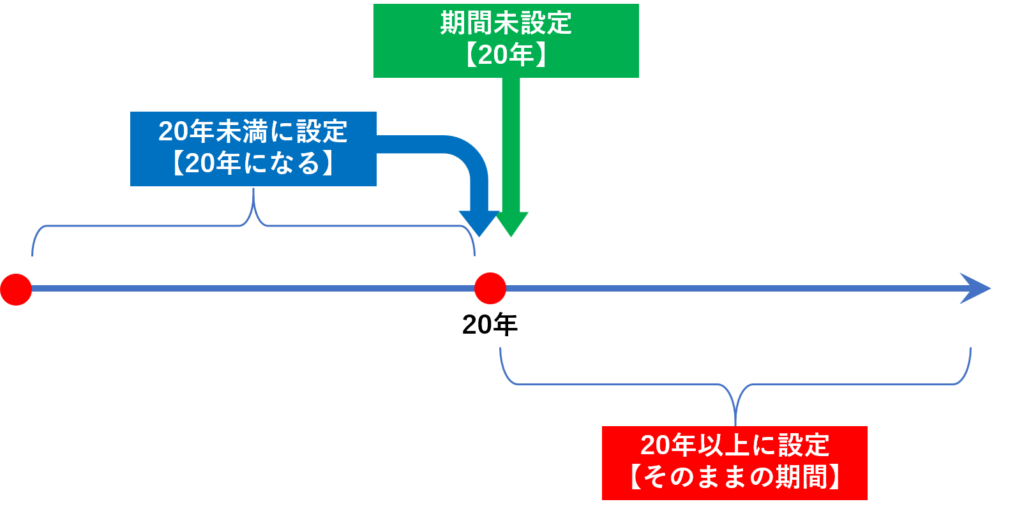

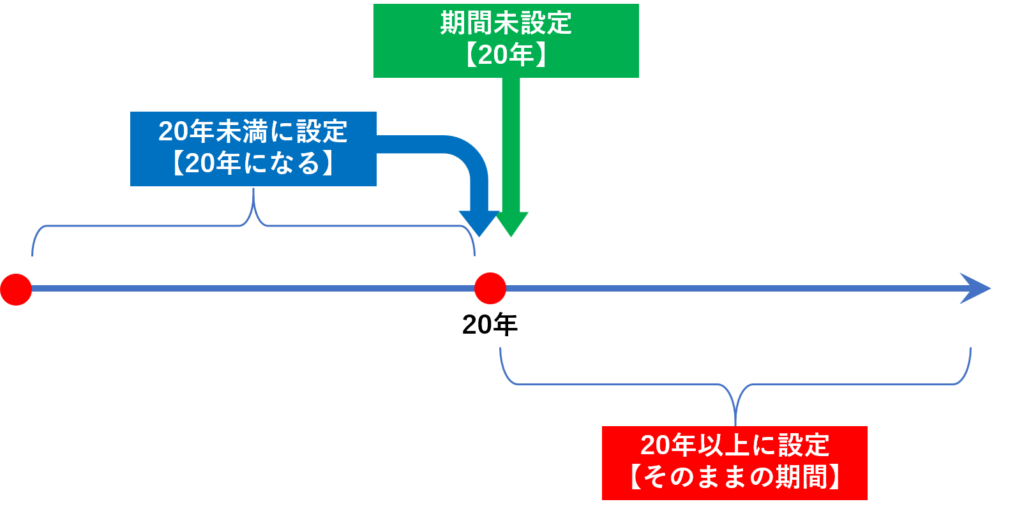

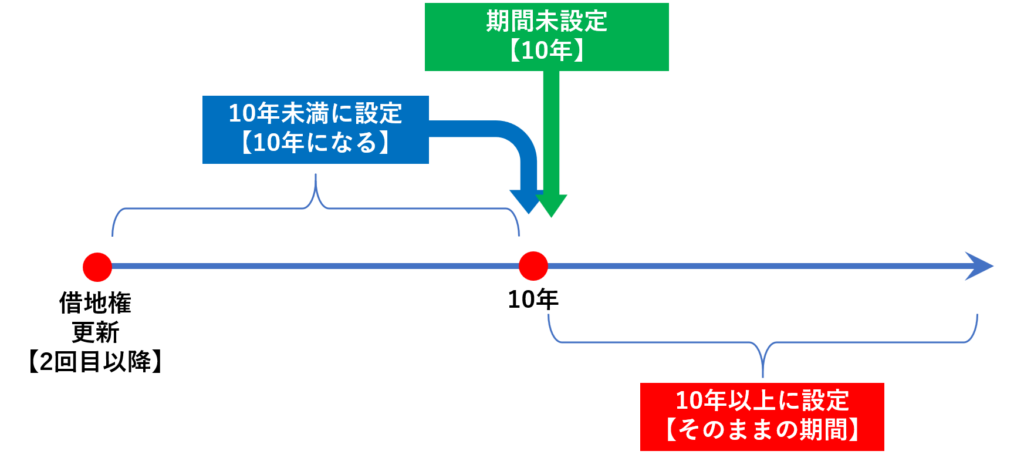

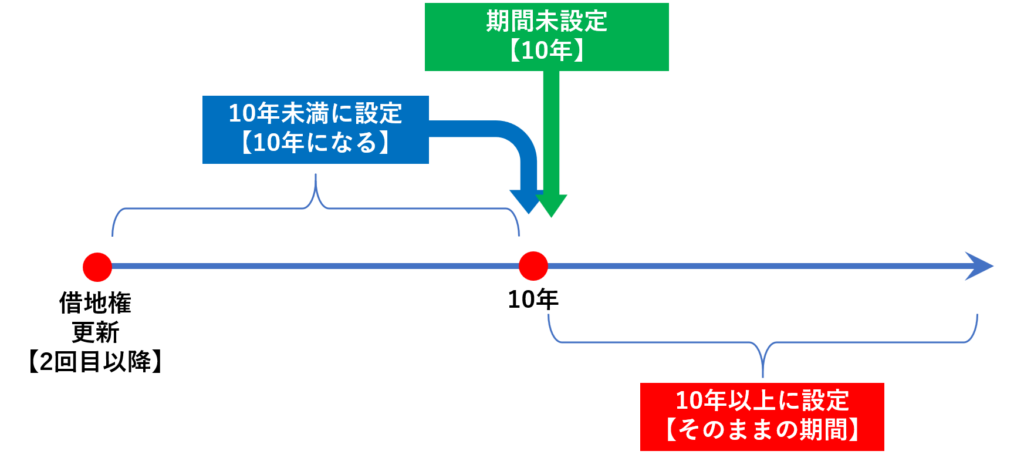

借地契約の更新の場合、初回の更新の場合は更新の日から20年、2回目以降の更新の場合は更新の日から10年が存続期間となります。

ただし、それより長い期間を定めた場合はその期間が存続期間となります(借地借家法4条)。

20年又は10年未満の存続期間を定めると無効となり、原則通りに10年又は20年の存続期間となることは、最初の借地契約の場合と同じです。

借地権の存続期間については、次の記事で詳しく説明していますから参考にしてください。

借地契約の更新請求等(借地借家法5条・6条)

借地権の存続期間が満了する場合、従前の借地契約と同一の条件で更新することができます(借地借家法5条1項)。

ただし、存続期間については、借地権設定者と借地権者の間で合意がない場合は、初回の更新の場合は20年、2回目以降の更新の場合は10年となります(借地借家法4条)。

借地権設定者は、借地契約の更新について遅滞なく異議を述べることができますが、正当事由がない限り更新を拒絶することはできません(借地借家法6条)。

借地権の存続期間の満了後、借地権者が土地の使用を継続している場合も、従前の契約と同一の条件で更新することができます(借地借家法5条2項)。

借地契約の更新については、次の記事で詳しく説明していますから参考にしてください。

建物の再築による借地権の期間の延長(借地借家法7条)

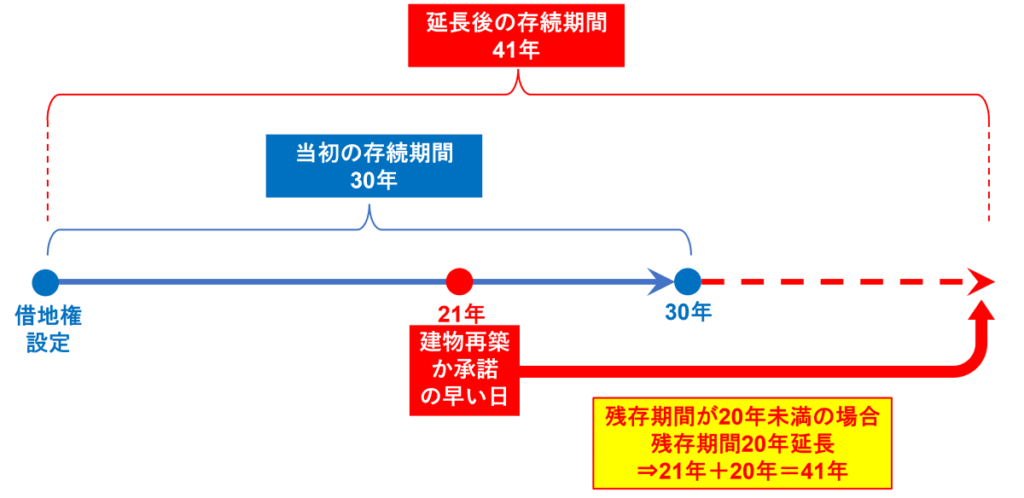

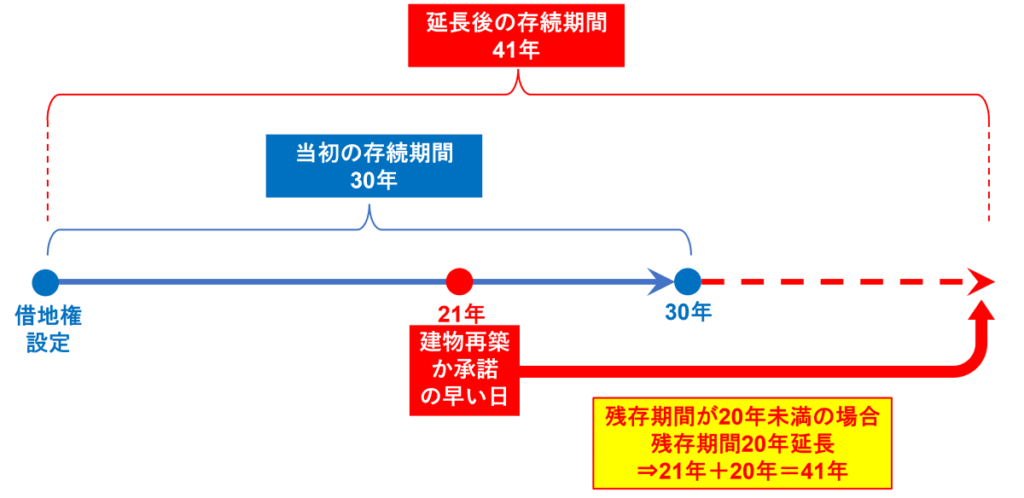

借地権の存続期間が満了する前に建物が取壊し等された場合、借地権設定者から再築の承諾が得られれば、借地権の存続期間は、承諾の日か再築の日から20年延長されます(借地借家法7条1項)。

借地権者から借地権設定者に再築の通知があったのに、2ヶ月以内に異議を述べない場合も承諾があったものとみなされます(借地借家法7条2項)。

例えば、借地権の当初の存続期間が30年で、21年経過時点で建物を再築した場合は、借地権設定者の承諾があれば、借地権の存続期間は41年(21年+20年=41年)に延長されます。

借地契約の更新後の建物の滅失による解約等(借地借家法8条)

借地契約の更新後に建物の取壊し等があった場合は、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃借権の解約の申入れができます(借地借家法8条1項)。

借地権者が、借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超える建物を再築したときは、借地権設定者が地上権の消滅又は土地の賃借権の解約の申入れをすることができます(借地借家法8条2項)。

これらの場合、地上権の放棄又は土地の賃借権の解約の申入れの日から3ヶ月が経過することにより、借地権は消滅します(借地借家法8条3項)。

借地権の対抗力等(10条)

土地の賃借権の登記がなくても、土地上に借地権者の所有する建物があって、その建物について登記があれば、借地権を主張できます(借地借家法10条1項)。

つまり、建物の登記により、借地権の登記と同じ効力を得ることができます。

借地借家法10条の規定上、借地権を対抗できるとありますので、借地権が、土地の賃借権だけでなく、地上権の場合であっても、建物の登記を備えることによって、借地権を対抗することができるようになります。

つまり、地上権の場合は、借地権の対抗手段として、地上権を登記する方法と、建物を登記する方法があります。

借地権の対抗力(対抗要件)については、次の記事で詳しく説明していますから参考にしてください。

建物買取請求権(借地借家法13条・14条)

借地権の存続期間が満了し、契約の更新がない場合、借地権者は、借地権設定者に対し、借地権者の建物を時価で買い取るように請求できます(借地借家法13条1項)。

第三者が借地権者の建物を取得した場合にも、借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るように請求できます(借地借家法14条)。

借地権の対抗力(対抗要件)については、次の記事で詳しく説明していますから参考にしてください。