ねこ

ねこ借地権の対抗力(対抗要件)について知りたい方「土地を借りて家を建てて住んでいます。借地権の登記はありません。地主さんから土地を売却することにしたと聞きました。新しい地主さんから土地を返せとか言われないか心配ですが大丈夫でしょうか。」

弁護士の佐々木康友です。

借地権者が、土地を借りて、借地上に建物を建てている場合、地主が土地を第三者に譲渡してしまうことがあります。

新しい地主となった第三者から土地の明渡しを請求された場合、借地権者がこれを拒否するためには、借地権者は、

- 借地権についての登記

- 借地上の建物についての借地権者名義の登記

のいずれかが必要です。

いずれかが備わっていれば、借地権者は土地の明渡しを拒否できます。

このように新しい地主に対して土地の明渡しを拒否できる権能があることを

- 借地権について対抗力がある

- 借地権ついて対抗要件を備えている

などといいます。

今回は、借地権の対抗力(対抗要件)について説明します。

- 借地権の対抗力(対抗要件)とは

- 対抗力(対抗要件)はどのような場合に認められるのか

- 建物がなくなったらどうなるのか

借地権の対抗力(対抗要件)とは

借地権の対抗力とは

まずは、簡単な設例で問題となる点をイメージしましょう。

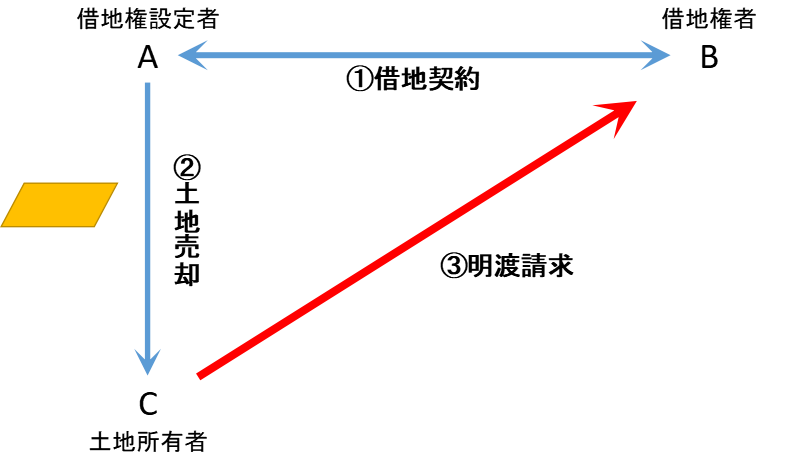

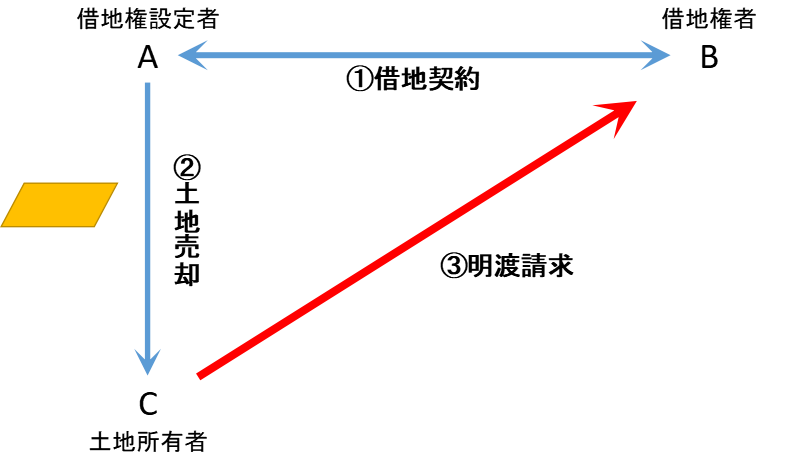

Bは土地所有者Aと土地賃貸借契約を締結し、借地上に建物を建てた。その後、Aは第三者Cに土地を譲渡してしまった。新しい土地所有者Cは、Bに土地の明渡しを要求した。

借地権とは建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいいます(借地借家法2条1号)。

上記の説例において、借地権者Bは、借地権者Aとの土地賃貸借契約に基づいて、借地権者Aに対して借地権を有しています。

その後、借地権者Aが土地を第三者Cに売却してしまい、新しい土地所有者Cが、借地権者Aに対して土地の明渡しを請求したとしましょう。

この場合、借地権者Aは、自分が借地権を有していることを理由として、土地の明渡しを拒否することができるのでしょうか。

このように第三者新しい地主から土地の明渡しを請求された場合、借地権者が借地権を理由として土地の明渡しを拒否できることを

・借地権を対抗できる

・借地権について対抗力がある

・借地権について対抗要件を備えている

などといいます。

借地権者が、新しい地主に対して土地の明渡しを拒否することができるためには、つまり借地権を対抗するためには、登記が必要です。

同様のことは土地に抵当権が設定されている場合にもいえます。

抵当権者に借地権を対抗できる(抵当権が実行されても土地の明渡しを拒否できる)ためには登記が必要です。

具体的には、次のいずれかの登記が必要となります。

借地権者は、第三者(新しい地主や抵当権者)が土地について所有権移転登記を備える前に、これらの登記を備えていれば、土地の明渡しを拒否できますが、登記がなかったり、第三者よりも登記が遅れた場合は明渡しを拒否できません。

- 借地権自体についての登記(民法177条、605条)

- 借地上の建物についての借地権者名義の登記(借地借家法10条)

| 土地所有権の登記 | |||

| なし | あり | ||

| 借地権の登記 又は 借地上の建物登記 | なし | × 対抗できない | × 対抗できない |

| あり | 〇 対抗できる | 〇× 登記の先後による | |

それぞれの登記を備えるための手続や問題点などを以下に詳しく説明していきます。

借地権の登記(民法605条)

第三者(新しい地主や抵当権者)に対して借地権を対抗するには、まず、土地の所有権移転登記よりも先に、借地権について登記を備えることが考えられます。

借地権は、建物所有を目的とする地上権又は土地の賃借権です(借地借家法2条1号)。

つまり、借地権には、地上権と土地の賃借権がありますが、それぞれの場合で借地権の登記の根拠となる法律の規定が異なりますので注意が必要です。

借地権が地上権の場合

まず、借地権が地上権である場合について説明します。

地上権は物権ですので(民法265条)、民法177条により登記を備えることにより、第三者(新しい地主や抵当権者)に対しても借地権を対抗する(借地権を主張する)ことができます。

民法177条(不動産に関する物件の変動の対抗要件)

民法 – e-Gov法令検索

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

ここで、地上権は物権であるため、その性質上、登記請求権があります。

つまり、地主との合意がなくても、一方的に登記するように請求することができるのです。

ですから、借地権者としては、地主と借地契約を締結する際に、あわせて地主に地上権の登記を請求するべきでしょう。

借地権が土地の賃借権である場合

これに対し、借地権が土地の賃借権である場合、土地の賃借権は物権ではなく債権であり、土地賃貸借契約を締結した相手方(もとの地主)に対して借地権を主張できるだけで、第三者(新しい地主や抵当権者)に対して借地権を対抗できない(主張できない)のが基本的な考え方です。

物権とは物そのものを支配する権利で、登記などの対抗要件を備えることで第三者に対しても主張することができます。

債権は特定の相手に対して特定の行為を請求する権利で、通常、当事者間でのみ効力を持ち、第三者に対して主張することはできません。

しかし、土地の賃借権についても、第三者に対抗する方法(権利を主張する方法)を設けておかないと、土地が譲渡されてしまった場合、新しい地主に借地権を対抗することができず、借地上の建物を撤去して土地を明け渡さなければならないという極めて不合理な結果となってしまいます。

そこで、民法605条では、不動産(土地・建物)の賃借権を登記すれば、その不動産について物権(所有権や抵当権など)を取得した第三者に対抗できる(主張できる)とされました。

民法605条(不動産賃貸借の対抗力)

民法 – e-Gov法令検索

不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

ただし、ここで注意が必要なのは、この土地の賃借権については、地上権のように登記請求権が認められていないということです。

つまり、地主との間で登記する合意があれば登記できますが、一方的に登記を請求することはできません。

実務上も、地主にとっては、土地の賃借権について登記することはデメリットでしかないので、土地の賃借権が登記される場合はほとんどありません。

また、借地権が地上権である場合はまれでほとんどが土地の賃借権です。

結局のところ、借地権について登記がされていることはほとんどなく、借地権については、民法177条や605条は有効に機能しているとはいえないのが現状です。

借地上の建物登記(借地借家法10条)

上記のとおり、借地権の登記については有効に機能していないのが現状です。

だからといって、借地権の登記以外に借地権を第三者(新しい地主や抵当権者)に対抗できる方法がないと、借地権という権利はとても不安定なものになってしまいます。

せっかく借地借家法により借地権に対して手厚い保護を図っているのに、その目的が達成されないこととなってしまうでしょう。

そこで、借地借家法10条1項では、借地権(地上権又は土地の賃借権)の登記がなくても、借地権を第三者に対抗できるようにするため、次の規定を設けています。

借地借家法10条1項(借地権の対抗力)

借地借家法

借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。

これは、借地権の登記がなくても、土地上に借地権者の所有する建物があって、その建物について登記があれば、借地権を主張できるというものです。

つまり、建物の登記により、借地権の登記と同じ効力を得ることができるというものです。

借地権のうち地上権は登記請求権がありますので、借地借家法10条1項により借地権が対抗力を備えることとなるのは土地の賃借権の場合でしょう。

借地権のうち土地の賃借権の登記については、地主の合意がないとできませんが、建物の登記については、建物所有者である借地権者の意思でできます。

これによって、地主が土地の賃借権の登記を拒否しても、借地権者は建物の登記をすることによって、第三者に借地権を対抗することができるようになります。

借地権は、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権です。

通常、借地上の建物は借地権者が所有しているため、登記により借地上の建物の所有者を確認すれば、建物の所有者が借地権者であることが推認できることから、借地上の建物の登記によって第三者に対抗できることとされました。

借地借家法10条1項は強行規定であり、借地権者に不利な特約は無効となります。

つまり、建物の登記を備えても、借地権を対抗することができないといった特約は、借地権者に不利なものであるので無効となります。

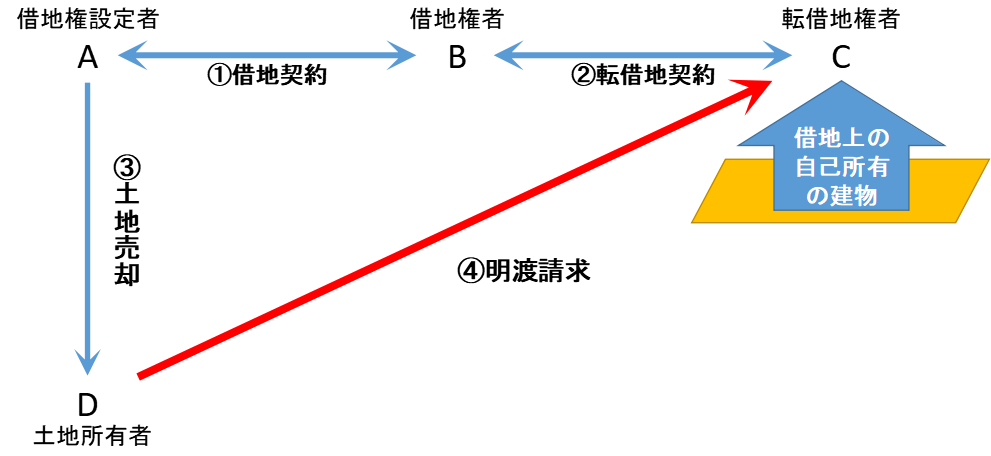

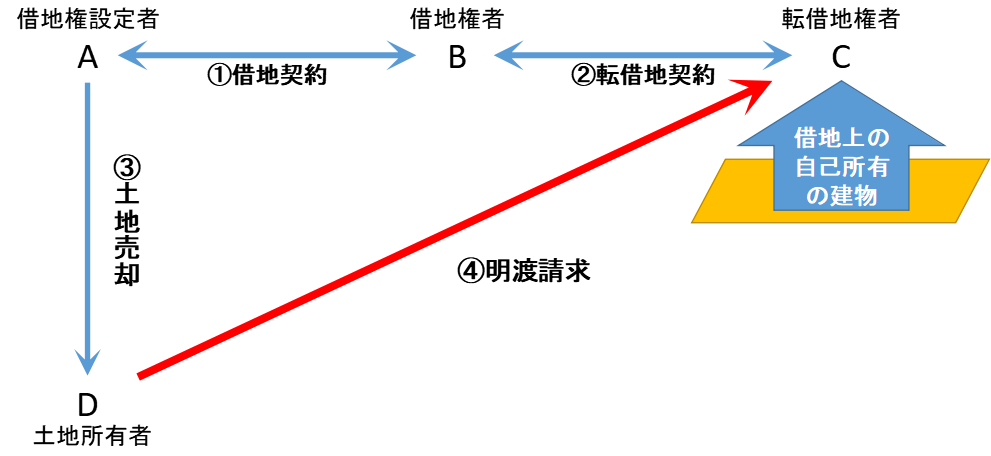

借地権者との間で借地契約を締結して、さらに借地権を設定する場合を転借地契約といいます。

転借地契約により設定された権利を転借地権、転借地権の主体を転借地権者といいます。

下の図で、借地上に転借地権者Cの所有する建物があり、この建物について登記がある場合も、転借地権者Cは、新たな土地所有者Dに対し、自分の転借地権について対抗することができます。

借地権者Bは、自己所有の建物を有していませんが、元々の借地権設定者Aの承諾を受けて、転借地権者Cに土地を転貸しており、その転借地権者Cの転借地権について対抗力がある以上、当然に明渡しを拒むこことはできるでしょう。

建物登記により借地権の対抗力を取得する要件

登記簿は法務局でだれでも内容を確認できます。

土地の購入を考えている人であれば、当然に土地の登記は確かめるでしょう。

土地の登記簿に借地権が登記されていれば、借地権の存在は一目瞭然となります。

これに対し、借地借家法10条1項は、土地ではなく、建物の登記により、第三者(新しい地主や抵当権者)に対し借地権を対抗できるとするものです。

土地の購入を考えている人が、必ず建物の登記を確認するとは限りません。

建物の登記を調べることなく、後で土地に借地権が付されていることが分かったといったことは、取引の安全からも望ましいことではありません。

そこで、借地借家法10条1項により借地権の対抗力が認められるには、建物の登記があるというだけでなく、土地の外観からも借地権があることを調査するのが当然といえる状況が求められます。

現地を確認して土地上に建物が建っているのであれば、だれでも借地権が設定されているのではないかと考えて建物の所有者を調べるでしょう。

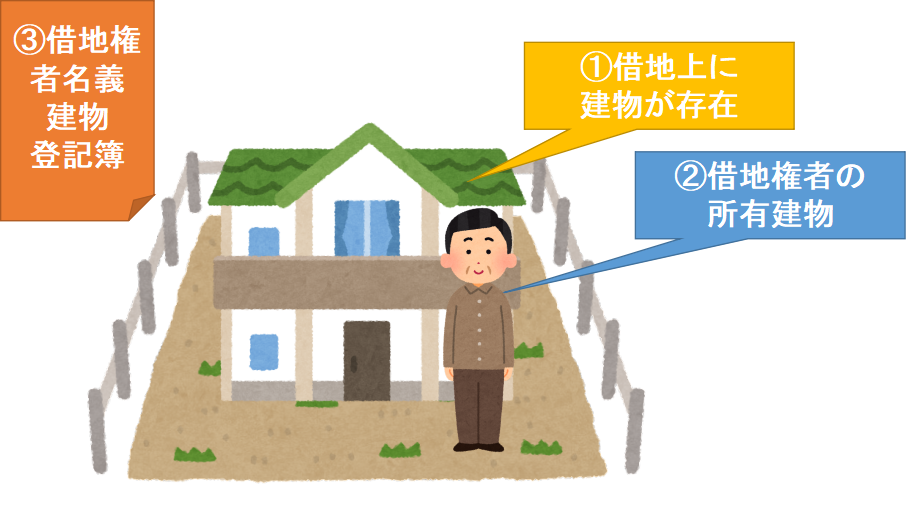

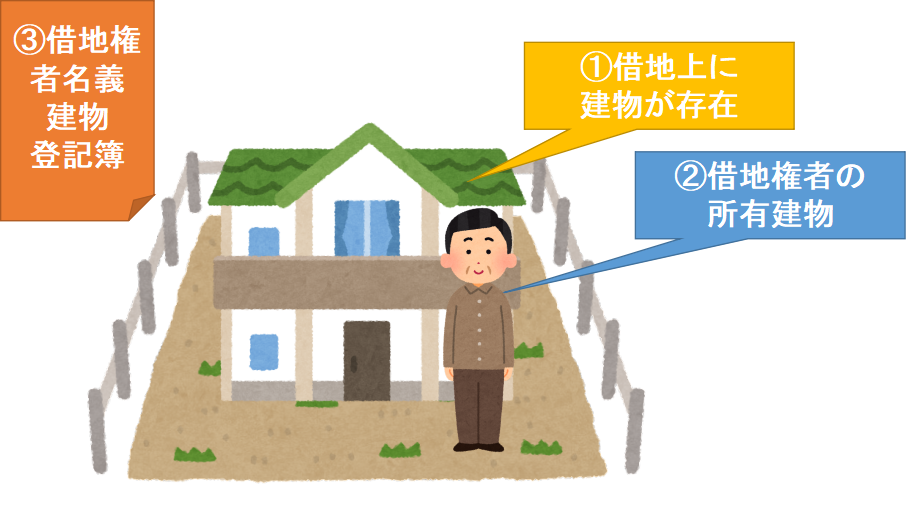

そこで、借地借家法10条1項により借地権の対抗力が認められる要件は次のとおりとされています。

- 借地上に建物が存在する

- 建物所有者は借地権者である

- 建物について借地権者名義の登記がされている

借地上に建物が存在する

借地借家法10条1項の適用を受けるには、借地上に建物が存在することが要件となります。

これはとても重要です。

土地取引を考えている場合、現地を確認するのが通常です。

土地の登記簿に借地権の登記がなくても、現地に建物があれば、何らかの土地の利用権が存在するのではないかと疑い、調査することが可能です。

反対に、現地に建物がない場合、土地を購入しようとしている人に、土地の利用権があることを疑い、調査することを求めるのは酷でしょう。

そこで、借地借家法10条1項の適用を受けるには、借地上に建物が存在することが要件とされています。

地主が第三者が土地を譲渡したり、土地に抵当権を設定した時点で、借地上に建物が存在していることが必要となります。

仮に、その後、建物が存在しなくなったとしても、第三者(新しい地主や抵当権者)との関係では対抗力は失われません。

ただし、建物が存在しなくなった後、さらに土地に抵当権が設定された場合には、その新たな抵当権者との関係では対抗力を取得できないので注意が必要です。

建物所有者は借地権者である

まず、大前提として、借地上の建物の所有者は借地権者であることが要件となります。

借地権者以外の人が建物の所有者である場合、借地借家法10条1項は適用されませんので注意が必要です。

借地権者以外の人が建物の所有者である場合にまで、借地権の対抗力を認めてしまうと、建物の登記から借地権の存在を推認することが困難となります。

そこで、借地借家法10条1項では、借地権者が建物所有者である場合に限って保護する目的と考えられます。

建物の所有者が借地権者であることは、厳格に判断されますので注意が必要です。

借地権者の親族が所有者でも借地権者の所有とは評価されません。

建物について借地権者名義の登記がある

建物について借地権者名義の登記があることが要件となります。

第三者(新しい地主や抵当権者)に対して借地権を対抗できるようにするためには、借地権の存在を推認できる外観が必要です。

そこで、借地権者名義の建物の登記が求められています。

借地権者名義の建物登記も厳格に判断

建物の所有者が借地権者であっても、登記名義が異なれば借地借家法10条1項は適用されません。

借地権者と建物登記の名義は一致している必要があります(最高裁判所昭和41年4月27日)。

そのような場合にまで、借地権の対抗力を認めることとなると取引の安全が害されることとなりかねないからです。

最高裁判所の判例では、借地上の建物に譲渡担保と設定しており、登記上の名義が債権者になっている場合でさえも、借地権の対抗力が認められないとされています(最高裁判所平成元年2月7日判決)。

このような最高裁判所の判断については学説は批判的ですが、現状として最高裁判所がこのような判断をしている以上、借地権者と建物登記の名義は厳格に一致させるべきでしょう。

建物について借地権者名義の登記がありましたが、借地権者が亡くなって相続が発生した後、建物について相続人による相続登記がされていない場合があります。

この場合、現在の借地権者(相続人)と建物登記の名義人(被相続人)が登記がされるまで異なることとなってしまいますが、借地権の対抗力は認められるとされています(最高裁判所昭和50年2月13日判決)。

相続人は、被相続人の対抗力のある借地権を相続によりそのまま引き継いでいるので対抗力は認められるという考え方です。

登記上の建物と実際の建物が同一のものと認識できればよい

登記名義は厳格に判断されますが、建物の所在地番、種類・構造・床面積などは、実際のものと多少異なっていても、登記全体から、実際の建物と同じものと認識できれば構いません。

その程度の違いであれば、借地権の存在を推認するのに支障はないからです。

登記の種類は限定されない

登記については、借地権者が借地上に建物を所有していることが分かればよく、登記の種類については制限されません。

所有権保存登記や所有権移転登記だけでなく、建物表示登記でもよいこととされています(最高裁判所昭和50年2月13日判決)。

また、登記は自らの申請に基づいてされたものである必要もなく、法務局の登記官の職権により行われたものでもよいとされています(大審院昭和13年10月1日判決)。

対抗力の範囲

借地借家法10条1項の規定は、建物の存在と建物登記のみで、借地権の登記に代わり借地権の対抗力を認めるものです。

第三者(新しい地主や抵当権者)は、建物の存在と建物の登記のみから、借地権の存在を推認しなければなりません。

建物の存在と建物の登記から、土地に借地権が設定されているであろうことは分かります。

しかし、例えば、建物の敷地が複数の地番の土地から構成されている場合や建物の建築面積に対して敷地が広大な場合などは、どこまで借地権の借地権の対抗力がどの範囲で及んでいるのか(借地権を主張できるのか)は、建物の存在と建物の登記からだけでは分からないことがあるでしょう。

土地取引の安全を考えますと、建物の登記自体から借地権の対抗力の及ぶ範囲が明確に認識できるようにしておく必要があります。

そこで、建物登記に所在地番が記載されている土地についてのみ、借地権の対抗力を認めることとしています。

建物が土地Aと土地Bにまたがって建っている場合、建物登記の所在地番に土地Aしか記載されていないと、借地借家法10条からは、土地Bの借地権の対抗力を取得できないことに注意が必要です。

とはいえ、土地Aと土地Bが一体的に利用されていることが分かる場合などには、明渡し請求が権利濫用とされる可能性はあります(最高裁判例平成9年7月1日)。

建物が滅失した場合

借地借家法10条1項が適用されるためには、借地上に建物が存在することが前提となります。

そのため、建物が滅失した場合、借地権の対抗力が消失するのが原則です。

しかし、この原則を貫くと、例えば、建物が老朽化したため建替工事をしている間に、土地が第三者に譲渡されてしまうと、借地権を対抗できないことになり、著しく不合理な結果となります。

そこで、建物の滅失後も2年間は暫定的な対抗力を認めることとしています(借地借家法10条2項)。

ただし、取引の安全のため、次の事項を土地上の見やすい場所に掲示することが求められます。

- 滅失した建物の特定に必要な事項(建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建物の所有者等)

- 滅失日

- 建物を新たに築造する旨

建物滅失から2年間経過すると掲示による対抗はできなくなります。

2年以内に建築、登記が必要ということです。

また、掲示し続けることが必要で、掲示を撤去すると対抗力は失われますので注意が必要です。