ねこ

ねこ離婚する方法について知りたい人「夫と離婚するつもりです。離婚届を提出するほかにも、離婚調停や離婚訴訟があると聞きましたが、どのように離婚すればよいのかやり方が全然分からないので教えてください。」

弁護士の佐々木康友です。

今回は、離婚する方法(離婚協議・離婚調停・離婚訴訟)についてわかりやすく説明します。

法律上、離婚する方法には、離婚協議(民法763条)・離婚調停(家事事件手続法244条)・離婚訴訟(民法770条)の3つがあります。

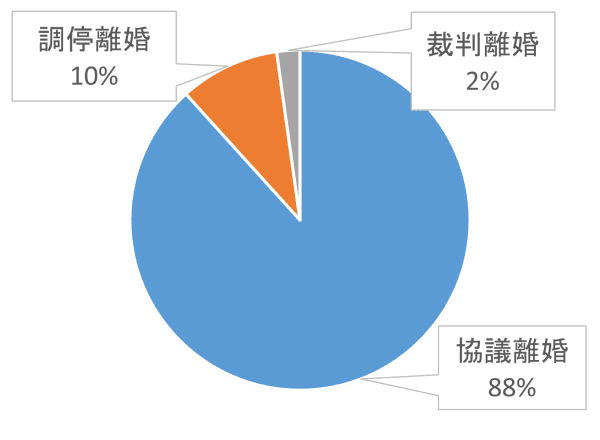

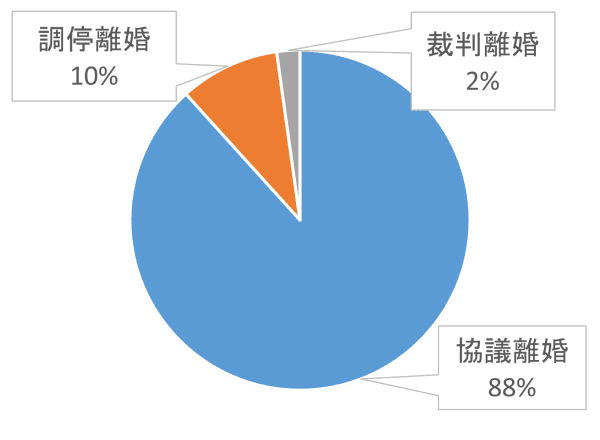

厚生労働省の令和4年度の離婚に関する統計の概況によれば、令和2年における各離婚方法割合は次のとおりです。

このとおり、離婚の大部分は協議離婚(離婚協議により離婚すること)により行われていますが、夫婦間の合意ができなければ、協議離婚は諦め、調停離婚(離婚調停により離婚すること)、裁判離婚(離婚訴訟により離婚すること)へと進んでいくしかありません。

離婚について初めて考える方は、離婚方法の違いや関係性についてわからないと思います。

そこで、今回は、離婚する方法(離婚協議・離婚調停・離婚訴訟)についてわかりやすく説明します。

- 離婚方法にはどのようなものがあるのか

- 離婚協議とは

- 離婚調停とは

- 離婚訴訟とは

離婚方法は、離婚協議・離婚調停・離婚訴訟の3つ

上でも述べましたが、法律上、離婚方法は、①離婚協議、②離婚調停、③離婚訴訟の次の3つがあります。

各離婚方法の概要を示すと次のとおりとなります。

| 離婚方法 | 概要 | 条文 |

|---|---|---|

| ①離婚協議 | 夫婦間で離婚について話し合って、離婚の合意ができたら、市役所等に離婚届を提出し、受理されることによって離婚が成立するもの。 離婚協議により離婚する場合は協議離婚という。 | 民法763条 |

| ②離婚調停 | 家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、離婚する調停が成立することによって離婚が成立するもの。 離婚調停により離婚する場合を調停離婚という。 | 家事事件手続法244条 |

| ③離婚訴訟 | 家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、離婚する旨の判決が確定することによって離婚が成立するもの。 離婚訴訟により離婚する場合を裁判離婚という。 | 民法770条 |

①~③の離婚方法のうち、まずは、①離婚協議から始めて、夫婦間で離婚について話し合うのが通常です。

このことは理解しやすいのではないかと思います。

家庭裁判所の手続きを経ることなく、夫婦間の話合いだけで離婚ができるのであれば手間がかからないからです。

問題は、①離婚協議がまとまらず、協議離婚ができない場合です。

この場合、②離婚調停と③離婚訴訟のどちらに進めばよいのでしょうか。

実は、この場合、いきなり③離婚訴訟を提起することはできません。

まずは、その前に②離婚調停の申立てをする必要があります。

つまり、家庭裁判所に②離婚調停を申し立て、話合いを行ったものの、合意できずに離婚調停が不成立になった場合に、はじめて③離婚訴訟を提起することができます。

このように、離婚訴訟の前に離婚調停をすべきことを調停前置主義といいます(家事事件手続法257条1項)。

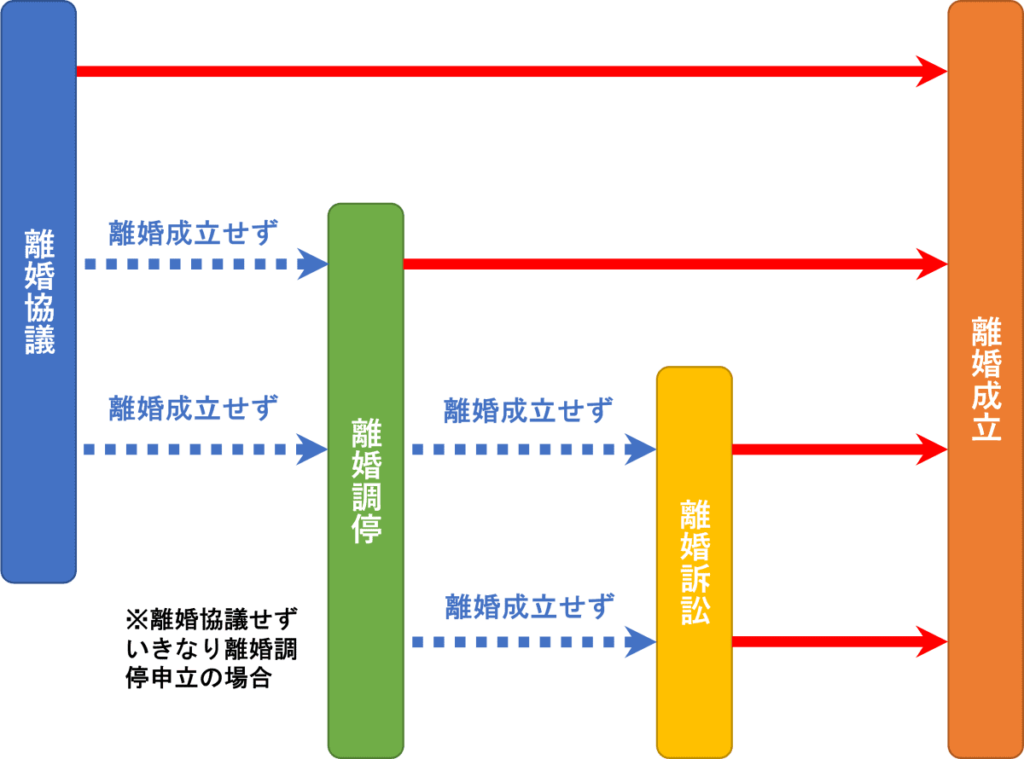

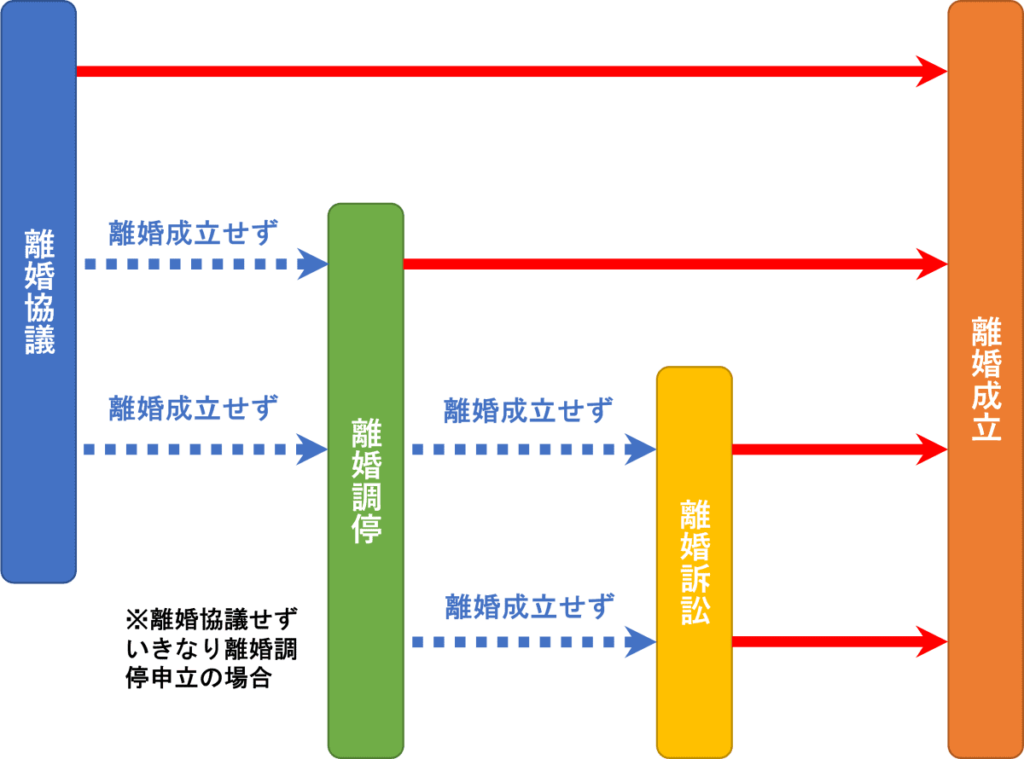

以上をまとめると、通常、離婚手続は、次の順序で進められていきます。

まずは、夫婦本人同士で離婚について話し合います。離婚について合意ができたら、市役所等に離婚届を提出し、受理されたら離婚が成立します(協議離婚)。

離婚協議で離婚について合意ができなかったら、夫婦のどちらかが家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。

家庭裁判所で話し合った結果、離婚について合意ができて調停が成立したら、調停成立をもって離婚が成立します(調停離婚)。

離婚調停が不成立となったら、夫婦のどちらかが家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。

離婚を認める判決が確定するか、離婚する和解が成立したら、離婚が成立します(裁判離婚)。

離婚成立までの手続のパターンを図で示すと、次のとおりとなります。いきなり離婚訴訟を提起するという選択肢は通常はあり得ないことになります。

なお、離婚調停において、家庭裁判所が調停に代わる審判を行い、これによって離婚が成立する場合を審判離婚といいますが(家事事件手続法284条)、審判離婚も調停離婚に含まれるものと考えます。

また、離婚訴訟において、離婚することについて訴訟上の和解をする場合を和解離婚といいますが(人事訴訟法37条1項)、和解離婚も裁判離婚に含まれるものと考えます。

まずは離婚協議から

以下では、3つの離婚方法である①離婚協議、②離婚調停、③離婚訴訟について、一つずつ説明します。

まずは、①離婚協議について説明します。

上にも述べましたが、離婚調停・離婚訴訟といった家庭裁判所の手続の前に、まず、夫婦間で離婚について話し合う(離婚協議)のが通常です。

これで離婚について合意ができたら、市役所等に離婚届を提出すれば協議離婚となります。

離婚協議と協議離婚とは

離婚協議とは、夫婦間で離婚について直接話し合うことをいいます。

離婚協議の結果、夫婦が離婚に合意できたら、離婚届を市役所等に提出して、受理されると離婚が成立します。

これを協議離婚といいます。

なお、離婚届が受理された日が離婚日になります。

法律的に説明すると、協議離婚の成立要件は次のとおりとなります。

ア 離婚届の提出時に夫婦それぞれに離婚する意思があること

イ 市役所等に離婚届が受理されること

アが離婚の実質的要件、イが離婚の形式的要件と言われます。

つまり、当然の前提として、夫婦に離婚する意思が必要ですが(ア)、協議離婚の場合、それだけでは法律上離婚が成立したことにはならず、市役所等に離婚届が受理されることにより、初めて離婚が成立します(イ)。

離婚届の提出先等

協議離婚する場合、市役所等に離婚届を提出します。

離婚届を提出する市役所等により、提出書類などが異なる場合がありますので、必ず担当の市役所等に確認してください。

離婚届が受理されることにより、身分が全く異なるものになるのですから、手続は厳格なものとされています。

記載内容に不備があると受理されませんからしっかりと確認しておく必要があります。

なお、離婚届の書式は全国共通です。

離婚届を提出する予定の市役所等が遠隔地の場合でも、近隣の市役所等で正式な離婚届の書式を入手することができます。

また、ホームーページで離婚届をダウンロードできる市役所等も多いですから、検索してみるとよいでしょう。

届出人

- 離婚しようとする夫婦

実際に離婚届を提出する際に、夫婦が揃っていることまでは求められません。

- 夫婦どちらかが提出する

- 郵送する

- 第三者に提出を頼む

といったこともできる場合が多いです。

届出先

- 全国の市役所、区役所、町役場、村役場

全国どこの市役所等にも提出できますが、本籍地以外の市役所等に提出する場合には、戸籍謄本(全部事項証明書)の提出が必要となります。

必要書類

| 必要書類 | 備考 |

|---|---|

| 離婚届 | 書式は全国共通 未成年の子がいる場合、夫婦のどちらが親権者となるか離婚届に記載が必要 協議離婚の場合、成年の証人2名の離婚届への署名押印が必要 |

| 戸籍謄本(全部事項証明書) | 本籍地に提出する場合は不要 |

| 運転免許証、パスポート等 | 離婚届の提出者の本人確認書類 |

離婚後も引き続き婚姻中の姓(氏)を使用する場合や、子の姓(氏)を変更する場合には別途手続が必要となります。こちらの記事で詳しく説明していますから、参考にして下さい。

協議離婚できない場合は離婚調停を申し立てる

離婚訴訟の前に離婚調停を申し立てる必要がある

夫婦が本人同士で離婚協議をしても、離婚の合意ができず、協議離婚できない場合もあります。

離婚にあたっては、取り決めないといけないことがたくさんありますから、本人同士の話合いでは合意できないことも多いです。

協議離婚できない場合、家庭裁判所の手続を利用することになります。

家庭裁判所の手続には、離婚調停と離婚訴訟がありますが、上でも説明したとおり、離婚訴訟の前に、まずは離婚調停を申し立てなければなりません。

これを調停前置主義といいます(家事事件手続法257条1項)。

離婚調停とは、家庭裁判所で夫婦が離婚について話し合う手続です。

夫婦で話し合うという点では離婚協議と同じですが、中立的な立場の調停委員会が仲介する点で大きく異なります。

調停前置主義が採用されているのは、離婚は本人同士の意思にかかわることなので、通常は訴訟の前に調停で十分に話し合った方がよいと考えられるからです。

離婚調停が不成立となると、離婚訴訟を提起することができます。

ただし、離婚調停が不成立となってから何年も経過した後に、離婚訴訟が提起された場合は、時間も経っているのでもう一度話し合って下さいということで、再び離婚調停に付されることも多いので注意が必要です。

離婚調停と調停離婚とは

離婚調停とは、家庭裁判所において、調停委員会(裁判官1名・民間任用者2名の合計3名)の仲介のもと、夫婦で離婚について話合う手続です。

離婚調停とはあくまでも夫婦の話合いの場ですから、裁判所が離婚するかどうかを決める場ではありません。

調停における話合いの結果、夫婦が離婚することに合意すると離婚調停が成立します。

離婚調停の成立によって離婚も成立します。

正確には、裁判所で作成される調書に夫婦が離婚することが記載されると離婚が成立します。

これを調停離婚といいます。

このように、離婚調停も夫婦の話合いという点では、本人同士の話合いである離婚協議とは異ならないのですが、離婚協議との違いは次のとおりとなります。

なお、離婚調停が成立の日から10日以内に、市区町村役場に離婚届の提出が必要です。

| 項目 | 話合いの方法 | 離婚の成立 |

|---|---|---|

| 離婚協議 | 夫婦本人同士で話し合う | 離婚届が市区町村役場に受理されることにより離婚が成立する |

| 離婚調停 | 調停委員会の仲介のもと、夫婦で離婚について話し合う | 離婚調停の成立によって離婚が成立する (ただし、離婚調停成立の日から10日以内に、市区町村役場に離婚届の提出が必要) |

離婚調停の申立て

離婚調停の申立ての手続の概要を示すと次のとおりとなります。

離婚調停の申立てについては、次の記事に詳しく説明していますから、参考にして下さい。

なお、提出書類など、家庭裁判所によって異なる場合がありますから、申立先の家庭裁判所への確認が必要です。

申立人

- 夫または妻

申立先

- 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所

管轄は裁判所のホームページで確認してください。

手数料

- 申立手数料:1,200円

- 連絡用の郵便切手

連絡用の郵便切手については、申立てされる家庭裁判所へ確認してください。

各裁判所のホームページの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。

必要書類

- 申立書及び写し1通

- 事情説明書

- 戸籍謄本(全部事項証明書)

- 年金分割のための情報通知書等

家庭裁判所に調停申立書を提出すると、その一部が相手方に送付されます。

そうすると、家庭裁判所から、調停期日(調停の開かれる日)の日程調整の連絡が入ります。

離婚調停では、裁判官1名、民間から任命された家事調停委員2名の合計3名で調停委員会が構成されます。

調停委員会が、調停期日で、夫妻から話を聞き、解決策を話し合っていくというスタイルになります。

通常の調停期日は、裁判官が同席することはあまりありません。

基本的には民間の家事調停委員2名が話を聞きます。

調停では、夫妻が交互に調停室に入って話をするのが基本です。

お互いに顔を合わせることはありませんから、心配いりません。

帰り道などで会いたくない場合は、申し出れば、時間差で帰宅時間を設けるなど調整してくれます。

審判離婚

調停離婚に関連したものとして、審判離婚がありますので、一応説明しておきます。

審判離婚とは、離婚調停手続において行われるものです。

家庭裁判所が、離婚調停におけるそれまでの話合いの内容などを考慮して、審判という形で離婚を決定するものです。

ただし、この審判には絶対的な効力はありません。

審判から2週間以内に、夫妻のどちらかから異議申立てがあると、審判は無効になります。

離婚調停で話し合う内容は、財産分与、慰謝料、親権、面会交流、養育費など多岐に渡ります。

これまで時間を掛けて話し合ってきて、大筋では離婚に合意ができているのに、細かい部分のわずかな意見の違いによって、膠着状態になってしまうことがあります。

そういった場合に、調停を不成立にしてしまい、それまでの話合いの積み重ねを無駄にすることのないように、家庭裁判所が、審判という形で解決案を提示するものです。

離婚調停が不成立ならば離婚訴訟を提起する

離婚訴訟とは

離婚調停が不成立となった場合、離婚するためには、離婚訴訟を提起することになります。

離婚訴訟で、離婚する旨の判決が確定したら離婚成立となります。

これを裁判離婚といいます。

離婚訴訟では、判決ではなく和解により離婚することもあります。

これを和解離婚といいます。

実務上は和解が成立することも多いです。

なお、離婚自体は判決の確定により成立しますが、調停離婚と同様、判決が確定した日から10日以内に市役所等に離婚届の提出が必要となるので注意が必要です。

離婚訴訟の提起

家庭裁判所への離婚訴訟の提起する場合の手続きの概要は次のとおりです。

原告・被告

- 夫又は妻

訴状提出先

- 夫又は妻の住所地を管轄する家庭裁判所

夫又は妻のどちらの住所地に訴えを提起しても構いません。

管轄の裁判所は裁判所のホームページで確認してください。

手数料

- 貼用印紙額:基本13,000円

- 切手代:7,000円程度

離婚のみを請求する場合は13,000円ですが、他に金銭の支払いを請求する場合は金額が変わるので管轄の家庭裁判所に確認してください。

財産分与・養育費などを請求する場合、各請求につき1,200円が追加されます。

慰謝料請求をする場合も手数料が追加される場合があります。

また、切手代は家庭裁判所によって金額が異なりますので確認してください。

提出書類

- 訴状(正本・副本)

- 戸籍謄本(全部事項証明書)

- 年金分割のための情報通知書

- 証拠書類 等

離婚理由

離婚訴訟は、裁判官が一方的に離婚を決定するものです。

本来、離婚するかは夫婦の意思に基づいて決定されるべきです。

それができない場合に、やむを得ず裁判所が離婚を決定するのが離婚訴訟です。

言ってみれば、離婚訴訟は最後の手段とも言えます。

ですので、離婚する判決をすることができる場合は、民法770条1項に厳格に定められています。

離婚訴訟で離婚できるのは、婚姻を継続し難い重大な離婚原因がある場合に限定されており、これを破綻主義と言っています。

現在の裁判実務では、下記の民法770条1項の1~4号は、5号の例示と考えるのが一般的です。

1~4号に当てはまらない理由であっても、それにより婚姻関係が破綻している場合は、5号により離婚が認められます。

- 配偶者に不貞な行為があったとき

- 配偶者から悪意で遺棄されたとき

- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき

- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

離婚理由について詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にして下さい。

離婚訴訟で棄却されたら

離婚訴訟で離婚を認めない判決(請求棄却)が確定したとします。

それでも離婚を求める一方の夫婦は、再度、離婚訴訟を提起することはできるのでしょうか。

この点について、人事訴訟法25条1項では次のとおり定められています。

人事訴訟法25条(判決確定後の人事に関する訴えの提起の禁止)

1 人事訴訟の判決(訴えを不適法として却下した判決を除く。次項において同じ。)が確定した後は、原告は、当該人事訴訟において請求又は請求の原因を変更することにより主張することができた事実に基づいて同一の身分関係についての人事に関する訴えを提起することができない。

2 人事訴訟の判決が確定した後は、被告は、当該人事訴訟において反訴を提起することにより主張することができた事実に基づいて同一の身分関係についての人事に関する訴えを提起することができない。

つまり、すでに確定した離婚訴訟と同じ理由や離婚訴訟の時に存在した別の理由で、再び離婚訴訟を提起することはできません。

しかし、新たに生じた事実に基づいて離婚訴訟を提起することはできます。

例えば、判決後、長期間にわたり別居していたこと、判決後の事情により夫妻間の関係がさらに悪化したことなどは、新たに生じた事実として主張されることが多いです。

通常のお金を貸した・借りたといった訴訟では、判決が確定してしまうと、通常、再び訴訟を提起することができません。

これを既判力といいます。

離婚訴訟でも理屈は同じなのですが、離婚するかどうかは身分にかかわることで状況は常に変化しますので、再び訴訟を提起することができることを強調した規定だと思われます。

まとめ

今回は、離婚の方法について説明しました。

- まずは、夫婦本人同士で、離婚協議する。離婚について合意ができたら、市区町村役場に離婚届を提出し、受理されたら離婚が成立する(協議離婚)。

- 協議離婚ができなかったら、夫婦のどちらかが家庭裁判所に離婚調停を申し立てる。家庭裁判所で話し合った結果、離婚について合意ができて、調停が成立したら、調停成立をもって離婚が成立する(調停離婚)。

- 調停離婚ができなかったら、夫婦のどちらかが家庭裁判所に離婚訴訟を提起する。離婚を認める判決が確定するか、離婚する和解が成立したら、離婚が成立する(裁判離婚)。