ねこ

ねこ離婚調停の手続きについて知りたい人「離婚について夫との話合いがまとまらないので離婚調停を申し立てようと思います。でも、どうやって申し立てたらよいのか、どのように調停を進めていけばいいのかさっぱりわかりません」

弁護士の佐々木康友です。これまでの業務経験を踏まえて、こういった疑問にお答えします。

- 離婚調停とは何か

- 離婚調停のメリットとデメリット

- 離婚調停で解決できる問題

- 離婚調停の手続き・費用

- 離婚調停の流れ・期間

- 離婚調停の留意点

離婚問題を解決する方法として、離婚調停があります。

離婚調停は、訴訟よりも手軽に問題を解決できる家庭裁判所の手続きです。

この記事では、離婚調停の申立手続き・流れ・費用・期間等について詳しく解説しています。

離婚調停とは何か

離婚調停とは

離婚調停とは、家庭裁判所の家事調停委員が仲介により、話合いによって夫婦間の離婚問題を解決する手続きです。

訴訟よりも手軽に問題を解決できるため、多くの夫婦が利用しています。

離婚調停は、夫婦間の合意が必要な問題について家事調停委員が仲介して話合いを進めていくため、書面の提出により手続きが進められる訴訟よりも時間と費用がかかりません。

離婚調停と離婚協議との違い

通常、夫婦が離婚しようとする場合、まずは本人同士で離婚協議することが多いですが、条件の折り合いがつかずに離婚の合意ができない場合や、そもそも話合いすらできない場合もあります。

こういった場合、夫婦のどちらかが家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、離婚を目指すことになります。

離婚協議も離婚調停も夫婦の話合いにより離婚を目指すものである点は同じですが、主な違いは次のとおりとなります。

| 手続き | 離婚協議 | 離婚調停 |

|---|---|---|

| 離婚協議 | 本人同士で直接話し合う | 離婚届が市区町村役場に受理されることで離婚が成立する |

| 離婚調停 | 家庭裁判所の家事調停委員の仲介により話し合う | 離婚調停が成立することで離婚が成立する(戸籍変更のため市区町村役場への離婚の報告は必要) |

離婚調停では、家事調停委員が仲介役となるため、お互い冷静に話合いができますし、家庭裁判所が争いのある点を整理をしてくれるので、効率的に話を進めることもできます。

また、協議離婚では離婚届が市区町村役場に受理されると離婚成立となりますが、離婚調停が成立すれば、それだけで離婚成立になります(ただし、市区町村役場に報告は必要です。)。

離婚調停では、離婚するかどうかだけでなく、離婚に伴って取り決めることが必要なことについても話し合われます。

調停前置主義

離婚の訴訟を提起するには、原則として、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります(家事事件手続法257条1項)。

これを調停前置といいます。

相手方が行方不明など調停が不可能な場合には、最初から訴訟を提起できることができることもあります。

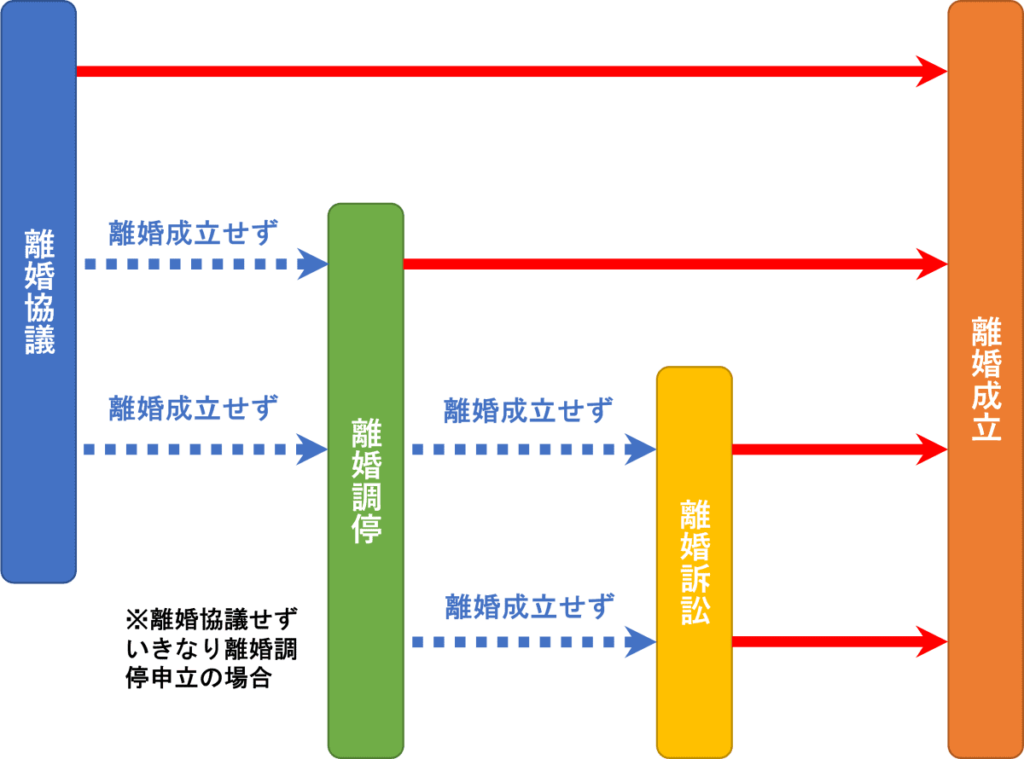

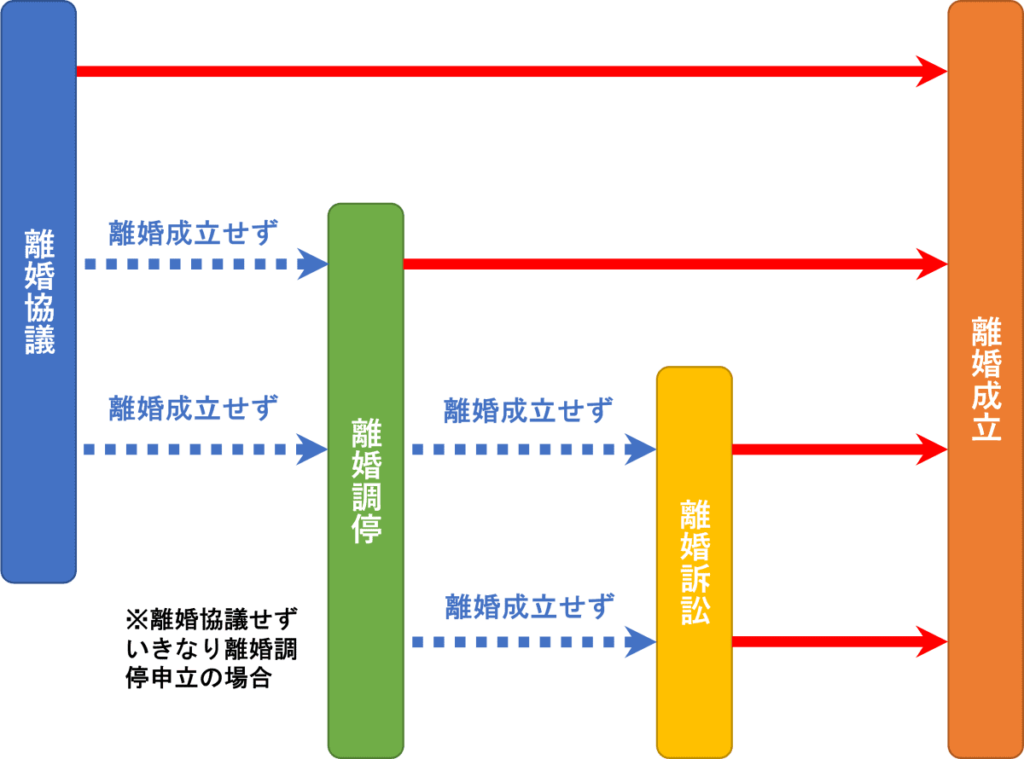

夫婦が離婚するには三つの方法があります。

- 離婚協議

- 離婚調停

- 離婚訴訟

通常は、まずは、夫婦が本人同士で離婚について話し合って離婚を目指します。

これが①離婚協議です。

離婚協議では夫婦が合意できない場合、②離婚調停、③離婚訴訟へと進むことになります。

ここで重要なのは、②離婚調停を飛び越えて、いきなり③離婚訴訟はできないということです。

まずは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります(調停前置主義。家事事件手続法257条1項)。

離婚調停も不成立となった場合に、はじめて離婚訴訟を提起することができます。

離婚するかどうかは家族内の問題ですから、できるだけ本人同士の話し合いにより自主的に解決してもらいたいという考え方からこのような手続きになっています。

ですので、離婚協議がうまくいかなかった場合、まずは離婚調停を申し立てましょう。

離婚調停のメリットとデメリット

メリット

離婚調停は、費用が安く、調停委員の仲介により話合いを進めることができるので、他の手続きと比べてメリットが多いです。

自分で申立てができる

離婚調停は、弁護士に依頼しなくても、自分で申立てができます。

離婚調停は、基本的には話合いにより手続きが進められますので、離婚訴訟のように主張書面を作成する必要はありません。

裁判所も、自分で申立てができるように様々な書式を用意していますし、申立手続きの相談にも応じてくれます。

調停期日においても、調停委員が次回までに提出すべき資料や検討すべき事項を教えてくれます。

費用が安い

離婚訴訟では、訴訟費用や弁護士費用に多額のお金を必要としますが、離婚調停では、申立費用は1200円と切手代で済みますし、自分で離婚調停を申し立てれば弁護士費用も掛かりません。

離婚訴訟に比べれば、費用は相当に低く抑えることができます。

迅速な解決も可能

離婚訴訟は、判決までに夫婦双方が何度も主張書面を提出して、その後に証人尋問も行われ、さらには和解の話合いも行われるなど、解決までに長期化することも珍しくありません。

離婚調停は、夫婦の話合いにより合意を目指すものであるため、話合いの進み方によっては、短期間で問題が解決できることもあります。

柔軟な解決ができる

離婚調停は、夫婦の話合いにより合意を目指す手続きであるため、裁判所が一方的に判決をする離婚訴訟よりも柔軟な解決ができます。

親権、養育費、面会交流などについて詳細な条件を設定することもできます。

解決策が双方の合意に基づく

離婚調停は、調停委員が中立的な立場で夫婦の話合いを仲介するため、離婚訴訟に比べ、夫婦双方の納得のいく解決策を見つけることができ、将来的なトラブルや不満を少なくすることができます。

調停委員が争点を整理してくれる

調停委員は、夫婦双方の主張を聞いて争いのある部分とない部分を整理してくれますので、争いのある部分に集中して効率的に話合いを進めていくことができます。

また、夫婦の主張が出揃ったところで、調停委員が解決案を示してくれることもあります。

調停委員が仲介するので冷静になれる

調停では、当事者が調停室に交互に入室して、調停委員2名と話をしながら手続を進めていきます。

他の当事者と同じ部屋で顔を合わせることがないので、感情的にならずに冷静に話をすることができます。

デメリット

離婚調停はメリットが多いですが、一方で、次のようなデメリットもあります。

合意できない場合、離婚訴訟を提起する必要がある

離婚調停は、夫婦の話合いにより合意を目指す手続きであるため、調停期日を重ねても合意できない場合は調停不成立となります。

その場合は、離婚するためには離婚訴訟を提起する必要があり、さらに時間と費用がかかる可能性があります。

ストレスや精神的苦痛を感じる可能性がある

離婚調停は、中立的な立場にある調停員の仲介があるとはいえ、夫婦が話し合うことが前提となっています。

そのため、話合いがうまくいかったり、話合いが長期化した場合、ストレスや精神的苦痛を感じる可能性があります。

特に、相手方による暴力や虐待、DVなどの問題がある場合、ストレスや精神的苦痛はより大きくなるおそれがあるため、弁護士等の専門家の支援を受ける必要があることがあります。

離婚調停で解決できる問題

離婚調停では、中立的な立場の調停委員の仲介のもと夫婦間で話し合いが行われ、離婚するかどうかだけでなく、慰謝料や財産分与、子供の親権や養育費、面会交流など、離婚に伴う問題を話し合うことができます。

調停委員が中立的な立場で話合いを進め、夫婦双方が納得できる解決策を見つけることが目的です。

ただし、離婚調停で夫婦が合意に至らなかった場合には調停不成立となり、離婚訴訟が必要になることがあります。

- 財産分与(債務の負担、扶養的財産分与、未払い婚姻費用の精算等を含む)

- 離婚慰謝料

- 年金分割

- 親権者

- 面会交流の方法

- 養育費

離婚にあたり何を話し合うべきかについては、こちらに詳しく説明していますので参考にしてください。

離婚調停の手続きと流れ

調停の手続きと流れをざっくりと示すと次のとおりとなります。

各ステップについては、後で詳しく説明します。

離婚調停の手続きは、まずは、夫婦のどちらか一方が家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行います。

原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

調停委員会(裁判官1名、家事調停委員2名)が組織されます。通常は、3週間から1ヶ月後くらいに、家庭裁判所から第1回調停期日が指定されます。

離婚調停では調停委員会の仲介により話合いが行われます。

離婚調停は、通常、月1回(平日)、2時間程度のペースで行われます。

期間については特に決まりはありませんが、調停成立の余地がある場合、調停期日が繰り返されます。

当事者間で合意が成立したら、調停調書が作成されて調停成立になります。

調停調書に「申立人と相手方は離婚する」との内容の文言が入っていると、調停成立の時点で離婚成立となります。

これを調停離婚といいます。

一方、調停委員会は、当事者間で合意が成立する見込みがない場合は、離婚調停を終了させることができます。

これを調停不成立といいます。

調停不成立後、さらに離婚を求める場合、離婚訴訟を提起する必要があります。

離婚調停申立ての手続(管轄・申立書・必要書類・費用)

以下、離婚調停の申立ての必要事項を説明します。

申立人

- 夫

- 妻

のどちらかです。

管轄(申立先)

- 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所

- 当事者で合意した家庭裁判所

のどちらかです(家事事件手続法245条1項)。

管轄裁判所は裁判所HPから調べることができます。

必要があれば、家庭裁判所は管轄外の離婚調停も行うことができます(家事事件手続法9条1項)。

これを自庁処理といいます。

例えば、夫婦が別居している場合、妻は、夫の住所地を管轄する家庭裁判所に離婚調停を申し立てるのが原則です。しかし、妻が小さな子と同居しており、夫が遠隔地で別居している場合、妻が、毎回の調停期日に、夫の住所地を管轄する家庭裁判所に出頭することは困難でしょう。

この場合、裁判所に理由を説明した上で、妻の住所地を管轄する家庭裁判所に離婚調停を申し立てられる場合もありますので、まずは家庭裁判所に相談してみるとよいでしょう。

費用

- 収入印紙1200円

- 連絡用郵便切手(家庭裁判所により異なる)

離婚調停の申立書に収入印紙を貼って提出します。

収入印紙は郵便局で購入することができます。

連絡用郵便切手は、家庭裁判所によって用意する郵便切手の種類・枚数は少し違いますが、概ね合計1,000円分を少し超えるくらいです。

連絡用郵便切手は家庭裁判所により異なるので確認してください。

必要書類

離婚調停の申立てをする場合、まずは調停申立書を提出する必要があります。

その他にもいくつかの必要書類があります。家庭裁判所によって書式や提出部数が違う場合があります。

参考までに、東京家庭裁判所に離婚調停の申立てをする場合の必要書類は次のとおりです。

このほかに、家庭裁判所により独自の書類の提出を求めている場合がありますので、詳しくは管轄の家庭裁判所に確認してください。

| 書類 | 部数 | 備考 |

|---|---|---|

| 調停申立書 | 3通 | 裁判所・相手方・申立人控え用 |

| 連絡先等の届出書 | 1通 | |

| 進行に関する照会回答書 | 1通 | |

| 事情説明書 | 1通 | |

| 子についての事情説明書 | 1通 | 未成年の子がいる場合 |

| 非開示の希望に関する申出書 | 1通 | 住所その他の情報の非開示を希望する場合 |

| 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明) | 1通 | 本籍地の市区町村役場で取得可能 3ヶ月以内に発行されたもの |

| 年金分割のための情報通知書 | 原本1通 コピー2通 | 年金事務所・各共済年金窓口で取得可能 |

必要書類のなかで、特に注意しないといけないのが非開示の希望に関する申出書です。

相手方は、裁判所に保存されている事件記録の閲覧謄写申請ができます。

事件記録に含まれている書類のうち、自分の連絡先など相手方に知られたくない情報が含まれている場合は、非開示を希望する旨の申し出をしておく必要があります。

この希望をしないと無条件に開示されてしまいますので注意が必要です。

非開示の希望に関する申出はあくまでも希望なので、内容によっては、相手方から開示請求に対して裁判所の判断により開示がされることもあり得ますが、住所・電話番号などの連絡先を知られたくない場合は、非開示を希望しておけば開示されません。

また、進行に関する照会回答書も重要です。例えば、相手方と同席したり、家庭裁判所で顔を合わせたりしたくない場合は、その旨を記入することをお勧めします。

このほか、個人を特定する情報(氏名、本籍、住所等)が相手に知られることで、社会生活を営むのに著しい支障を生じるおそれがあるときは、家庭裁判所に秘匿決定の申立てを行うこともできます。

申立書の書き方

裁判所のHPに掲載されている記入例に沿って申請書の書き方を説明します。

できれば裁判所の記載例を見ながら下の説明を読んでください。

なお、書式に決まりがあるわけではありません。

裁判所の書式と同じ内容であれば、裁判所の書式を使わずに自分で作っても構いませんが、裁判所の書式を用いるのが間違いもなく無難でしょう。

申立人・相手方の本籍・住所・氏名等

申立人・相手方の本籍・氏名・住所・生年月日・年齢を書きます。

住所は生活の本拠を記載するのが原則です。

生活の本拠とは、その者の生活に最も関係の深い一般生活、全生活の中心を指すもの(最高裁判例昭和35年3月22日)とされます。

申立書は相手方にも送付されるため、相手方と別居していて、現在の住所を知られたくない場合は住所の記載をどうするかが問題となります。

この場合は、生活の本拠ではなく、相手方に知られてもよい住所(夫婦が同居していた時の住所や実家の住所など)を記載することができます。

ただし、裁判官から、現在の住所の申告を求められることがあります。

現在の住所を記載せざるを得ない場合は、上で説明した非開示の希望に関する申出書や秘匿決定の申立てで、現在の住所が相手方に知られないように対応することになります。

対象となる子

離婚調停では、子の親権者、面会交流の方法、養育費の金額など、未成年の子について取り決めないといけないことも多いです。

そのため、未成年の子がいる場合は、氏名・生年月日・年齢を書きます。

申立ての趣旨

家庭裁判所にどのような内容の調停を求めるのかを記載する部分です。

通常、離婚調停で話し合われる内容については、あらかじめ項目が設けられていますので、該当する箇所に記載します。

調停は話合いの場なので、財産分与や養育費の請求をする場合でも、具体的な金額を明示することなく、とりあえずは「相当額」とすることもできます。

あらかじめ項目が設けられた事項以外で、離婚調停において話し合いたい事項がある場合には、追加して記載することもできます。

申立ての理由

同居の時期・別居の時期

夫婦の同居の時期と別居の時期を記載します。

夫婦の同居の時期と別居の時期は、財産分与の対象となる財産の確定、親権者の決定、離婚原因(婚姻関係の破綻)があるかなど、様々な判断に影響を与えるので、記載が求められるものです。

申立ての動機

端的にいうと、なぜ離婚したいと思うのかの理由を記載するものです。

一般的な理由については、あらかじめ項目が設けられているので、該当するものに〇か◎を付けます。

その他の理由がある場合には、「その他」の欄に〇か◎を付けます。

裁判所の書式では足りず、補足して説明したいことがある場合には、別途書面を提出することも可能です。

その場合は、5W1H(いつ・どこで・だれが・なにを・なぜ・どのように)を明らかにしながら、具体的に記載すると家事調停委員にも理解してもらえると思います。)

4 離婚調停の流れ

調停委員会

家庭裁判所において離婚調停を運営するのが調停委員会です。

調停委員会は、裁判官1名と家事調停委員2名の合計3名で構成されます。

家事調停委員は、最高裁判所により民間から非常勤公務員として任命されます。家事調停委員は、弁護士、税理士、司法書士などの専門職、教員などの社会生活上の地位を有する方が就任しています。

裁判官は複数の離婚調停を担当しているので、調停期日に参加することはあまりなく、通常は、家事調停委員2名が当事者から話を聞いて調停を進めていきます。

家事調停委員には守秘義務が課されていますから(家事事件手続法293条)、家事調停委員に話したことが第三者に漏洩することを心配する必要はないものと思われます。

期日調整

家庭裁判所で調停が行われる日を調停期日といいます。

裁判所に申立書が受理されると、裁判所書記官から連絡が入り、第1回期日の日程調整を行います。

通常は、3週間から1ヶ月後くらいに、家庭裁判所から第1回調停期日が指定されます。

時間は午前10時頃か午後1時頃に決まります。

第1回期日の日程が決まると、相手方にも連絡され、申立書のコピーと呼出状(期日通知)が送付されます。

相手方には、答弁書(申立書に対する意見)の提出が求められます。

なお、第1回期日は、相手方の都合を聞かずに決めれられるので欠席することも多いです。

第1回調停期日

第1回期日では、まず調停の手順についての説明がります。

第1回期日は、申立人・相手方が同席で説明を受けますが、同席したくない場合は事前に申し出でおけば、別々に説明してもらえます。

また、来庁・帰庁についても時間をずらすなどして配慮してもらえます。

進行に関する照会回答書に相手方と同席したくないことを記載しておくとよいでしょう。

その後は、当事者が調停室に交互に入室して、家事調停委員2名に意見や事情を話します。

時間は1回の入室あたり30分から長い場合は1時間くらいです。

その間、他の当事者は待合室で待つことになります。

何回か入室を繰り返して、通常は1回の調停期日は、2時間~2時間30分くらいになります。

第1回期日では、

- 申立人・相手方の主張

- 次回期日までの検討事項、提出書類

を確認します。

以降、1ヶ月~2ヶ月に1回の頻度で調停期日が開かれます。

第2回期日以降

毎回の期日において、

その期日で合意できた内容

次回期日までの検討事項、提出書類

を確認しながら、合意ができるまで調停期日を積み重ねます。

離婚調停で調停成立までに要する期間については、こちらの記事に詳しく説明しています。

離婚することを含め、大筋は合意ができているのに、細かい部分のわずかな意見の違いによって、膠着状態になってしまい、何度調停期日を重ねても最終合意に至らないことがあり得ます。

こういった場合、家庭裁判所が、これまでの話合いの内容など一切の事情を考慮して、紛争の解決のため、審判という形で離婚その他の付随事項を決定することがあります(家事事件手続法284条1項)。これを調停に代わる審判といいます。

審判から2週間以内に、当事者のどちらかから異議申立てがあると、審判は無効になります。

調停に代わる審判の例は少ないですが、最近は増えているようです。

調停成立の場合

調停成立により離婚が成立する

当事者間で離婚について合意が成立したら、調停成立になります。

調停室で、当事者双方の同席のもと、裁判官が合意の内容を読み上げます。当事者双方に合意の内容に間違いがないことを確認すると、離婚調停が成立します。

離婚調停の成立後、家庭裁判所書記官がすぐに合意の内容について調停調書を作成します。正式には、この調停調書が作成されることによって調停成立となります(家事事件手続法268条1項)。

調停調書に「申立人と相手方は離婚する」との内容の文言が入っていると、調停成立の時点で離婚成立となります。

これを調停離婚といいます。

この点が、夫婦本人同士の話合いにより離婚する場合(協議離婚)と違うところであり、協議離婚では、市区町村役場に離婚届が受理されたときに離婚成立となります。

役所への届出は必要

調停離婚の場合でも、市役所等への離婚届の提出は必要です。

あくまでも離婚は調停成立時に成立しているのですが、戸籍に離婚を反映するため、市役所等に報告が求められています(戸籍法77条1項、63条1項)。

調停離婚の場合の離婚届の提出の概要は次のとおりです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 届出先 | 夫婦の本籍地又は届出人の住所地の市区町村役場 |

| 届出人 | 離婚調停の申立人(申立人が10日以内に届出をしない場合は、相手方も可) |

| 届出期限 | 離婚調停成立から10日以内 |

| 必要書類 | 離婚届、調停調書の謄本、戸籍謄本(本籍地以外に提出の場合) |

調停調書の謄本は、家庭裁判所に申請すれば発行してもらえます。

即日に発行されない場合もありますから、離婚調停が成立した日に謄本の発行の申請をしておきましょう。

なお、調停調書には、離婚したことと親権者の指定が書かれていれば足りますから、それ以外の事項を省略した調停調書の謄本を家庭裁判所に作成してもらうこともできます。

成立した調停の効力

調停が成立すると、調停で合意した内容には裁判所による確定した判決や審判と同じ効力があります(家事事件手続法268条1項)。

仮に、相手方が調停で合意したとおりに、財産分与や養育費などの金銭の支払いをしない場合、新たに訴訟を提起しなくても、相手方の財産などに対して強制執行の申立て(相手の財産を差し押さえるなどして強制的にお金を徴収すること)ができます。

調停不成立の場合

調停委員会は、当事者間で合意が成立する見込みがない場合は、離婚調停を終了させることができます(家事事件手続法272条1項)。これを調停不成立といいます。

調停不成立後、さらに離婚を求める場合、離婚訴訟を提起する必要があります。

調停不成立により、自動的に離婚訴訟に移行する訳ではなく、新たに提起する必要があります。先ほど説明した調停前置主義がありますので、離婚訴訟を提起する場合は、調停不成立調書の提出が求められる場合があります。

また、調停不成立後、数年たってから離婚訴訟を提起する場合、状況が変わっており話し合いによる解決が可能かどうか試みてくださいということで、もう一度、離婚調停に戻されることもあります(家事事件手続法274条1項)。これを付調停といいます。

離婚調停に臨むにあたっての留意点

調停委員を尊重し、丁寧に説明する

調停委員は、中立的な立場で夫婦の話し合いを仲介してくれる方ですので、尊重と協力が必要です。

また、調停委員からの提案も裁判官との合議を踏まえたものですので、真摯に対応しましょう。

また、離婚調停では、第三者である調停委員でも理解・納得できる理由・根拠を示して丁寧に説明することが必要です。

調停は相手方との話合いの場ですが、直接話をするのは相手方ではなく調停委員です。

調停委員は親身になって話を聞いてくれますし、時には助言もしてくれますが、こちらの味方というわけではありません。

あくまでも中立的な立場にあります。

そういった立場にある調停委員に話をして調停を有利に進めていくには、第三者である調停委員でも納得できる理由・根拠を示すことが必要です。

それができれば、調停委員も相手方に説得的に説明してくれるでしょう。

事前に十分に準備・検討しておく

調停期日で調停委員にどのように説明するかは、事前に十分に準備・検討しておきましょう。

具体的には、離婚原因についての見解や、財産分与、親権、養育費、面会交流などについての要望です。

できれば、頭の中で考えるだけでなく、メモなどに書き起こしておくことをお勧めします。

その方が頭の中が整理できるからです。

調停の時間は1回2時間程度で、次回は1~2か月後となってしまいます。

調停委員に説明できる機会は限られています。

調停委員が説明内容を理解してくれなければ、当然、相手方にも正確に伝わりません。

限られた時間で分かりやすく調停委員に説明することが必要です。

そのためには、説明内容を事前に十分準備・検討しておくことが必要です。

相手方の話にも耳を傾ける

離婚調停では、次の場合には、成立までの期間が長期化する傾向にあります。

- 離婚調停で話し合うべきことが多い

- 夫婦間で意見の隔たりが大きい

離婚調停の期間を短縮するには、長期化する要因である次の2点を少なくしていくしかありません。

しかし、一つ目の離婚調停で話し合うべきことを減らすことは難しいでしょう。

ですので、離婚調停をできるだけ早く成立させるためには、夫婦の意見の隔たりを狭めて譲歩するしかありません。

そのためには、相手方の話に耳を傾けることも必要です。

調停はあくまでも話合いの場であり、当事者双方の歩み寄りによる実情に即した解決を目的としています(参考:民事調停法1条)。

相手方の話にも耳を傾けないと、調停委員会から話合いによる解決は困難と判断され、調停が打ち切られてしまう可能性もあります。

「ここは譲れない」という点は明確に認識したうえで、相手方と歩み寄れる点も考えていく必要があります。

重要な点はメモをとる

調停では重要な点はメモをとりましょう。

訴訟では主張は書面で提出されますが、調停では主張がすべて書面で提出されるとは限りません。

調停では、多くのことが口頭でやり取りされます。

重要なことも口頭で述べられることが多いです。

調停委員が相手方の主張をまとめて口頭で伝えてくれますし、こちらにとって助言ともいえることを言うこともあります。

こういったことを逃さずにメモをとることを心掛けましょう。

冷静に話をする

調停ではできるだけ冷静に話をするようにしましょう。

確かに、調停委員から相手方の主張を伝えられると感情的に反応してしまいがちですが、極力冷静になりましょう。

調停委員は相手方の主張を伝えただけですから、感情的になってもしかたありません。

調停委員という第三者が間に入って話合いを進めることができるせっかくの機会です。

相手方の主張に対しても冷静に対応できれば、調停委員にも信用のできる人と思ってもらえます。

また、調停委員からは自分の意向と異なる助言がされることもありますが、そこに歩み寄りのヒントが隠されている場合もあります。

弁護士への依頼が必要となる場合もある

離婚調停は自分で申立てができますので、弁護士への依頼は原則として必要ありません。

ただし、夫婦双方の意見が激しく対立している場合や、子の親権や面会交流の問題が複雑な場合などは、弁護士への依頼が必要となる場合があります。

まとめ

今回は、家庭裁判所への離婚調停の申立ての方法、費用、流れ、期間、必要書類などについて説明しました。次の点がポイントになると思います。

- 家庭裁判所を利用する方法には、離婚調停と離婚訴訟がありますが、まずは、離婚調停を申し立てる必要があります(調停前置主義)。

- 離婚調停の申立ては、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所にするのが原則ですが、子育てなどのため出頭が困難など必要がある場合など、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所で離婚調停が行われることもあります。

- 離婚調停において、相手方に住所地を知られたくない、顔を合わせたくないなどの希望がある場合は、家庭裁判所にその旨伝えておく必要があります。

- 調停成立によって離婚成立となります。その場合でも、市区町村役場への離婚届の提出は必要です。

- 調停不成立の場合、次は離婚訴訟となりますが、調停不成立後、離婚訴訟提起まで期間が空いた場合、家庭裁判所から、もう一度離婚調停をすることを求められる場合があります。