ねこ

ねこアパートを経営をしています。入居者のAさんが、ここ3ヶ月、家賃を滞納しています。電話をすると「すぐに払います」との返事はありますが、一向に支払ってくれません。法的手段を取る場合、どのような手続きが必要でしょうか。

埼玉県さいたま市浦和の弁護士佐々木康友です。

家賃滞納は、不動産オーナーにとって、決して他人事ではない深刻な問題です。滞納による経済的な損失は言うまでもなく、入居者との関係悪化や対応に要する時間と労力は、大きな精神的ストレスとなります。

不安な気持ちでインターネット検索をすると、「まずは内容証明郵便で催告を送りましょう」といった一般的な情報はすぐに見つかるかもしれませんが、「その方法だけで本当に解決するのだろうか?」「自分のケースでは具体的にどうすれば良いのか?」といった、より深い疑問や不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

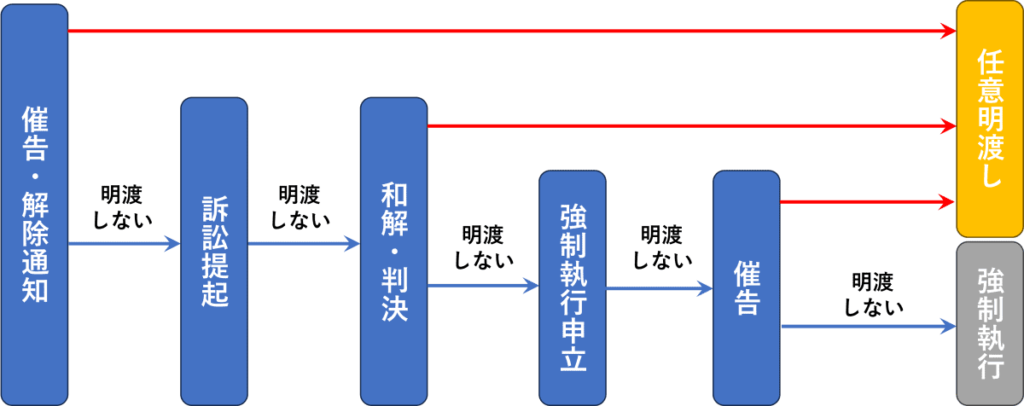

この記事では、家賃滞納という問題に直面された不動産オーナーの方々に向けて、滞納発生から最終的な強制退去に至るまでの法的な手続きの流れ、その過程で重要となる実務上の判断ポイント、そして多くの人が陥りやすい落とし穴について、弁護士の視点から、具体的かつ実践的に解説します。

- 早期の対応が成功のカギ:滞納発生後すぐに適切な対応を取ることで解決の可能性が大きく高まる。

- 信頼関係破壊の法理を理解する:滞納があればすぐに退去を求められるのではなく、滞納期間・金額、賃借人の対応などの個別事情が総合的に考慮される。

- 段階的かつ適切な手続きを踏む:催告、契約解除、訴訟、強制執行という段階を踏んで進められる。

- 自力救済は厳禁:無断入室や鍵交換などの実力行使は違法であるので絶対に行ってはいけない。

- すべての交渉と連絡を記録に残す:契約書、入金記録、通知書の控え、やり取りの記録などの証拠を日頃から適切に管理する。

- 専門家に早期に相談する:不動産管理のプロや弁護士に早めに相談することで、解決までの時間とコストを大幅に削減できる。

契約解除の要件(信頼関係破壊の法理)

民法の契約解除の基本原則

家賃滞納の問題とその解決策となる契約解除や建物明渡しを理解するためには、まず、その根拠となる法律を知ることが不可欠です。この問題に主に関係するのは民法です。

賃貸借契約は、賃貸人(不動産オーナー)が賃借人(入居者)に物件を使用させる代わりに、賃借人が賃料を支払うことを約束する契約です(民法601条)。したがって、賃借人が賃料を支払わないことは、賃貸借契約における最も基本的な義務の不履行(債務不履行)にあたります。

契約の相手方(賃借人)が契約上の義務(賃料の支払い)を果たさない場合、契約のもう一方の当事者(賃貸人)が、相当の期間を設定して支払いを催告し、それでも期間内に支払いがない場合には、契約を解除ですることができます(民法541条)。つまり、建物賃貸借契約に即していえば、入居者の家賃滞納という債務不履行があれば、不動産オーナーは、催告を経て契約を解除できるというのが、民法上の基本的な考え方です。

多くの賃貸契約では敷金が預け入れられていますが、最高裁昭和45年9月18日判決によれば、敷金を預け入れているからといって、賃料不払いによる契約解除が否定される理由にはなりません。法的には「敷金があるから大丈夫」とはならないのです。

信頼関係破壊の法理

しかし、注意しなければならないのは、賃貸借契約においては、上で述べた民法の契約解除の原則がそのまま適用されるわけではないという点です。ここで重要となるのが、判例法理として確立されている「信頼関係破壊の法理」です(最高裁昭和39年7月28日判決)。

賃貸借契約は賃貸人と賃借人の継続的な信頼関係を基礎としているため、単に家賃滞納という契約違反の事実があるだけでは、直ちに契約解除が認められるわけではありません。契約解除が有効と認められるためには、その家賃滞納が「賃貸人と賃借人の間の信頼関係を破壊するに至った」と評価される必要があります。

したがって、家賃滞納問題に適切に対処するには、賃借人保護の観点から、判例法理(信頼関係破壊の法理)によって、民法の契約解除の原則に修正を加えられていることを理解することが重要となります。単に家賃が支払われていないという事実だけではなく、「信頼関係の破壊」という、より高いハードルをクリアしなければ、契約を解除し、建物の明渡しを求めることはできません。

では、どの程度の滞納があれば信頼関係が破壊されたと判断されるのでしょうか。一般的には、3ヶ月分以上の家賃滞納が一つの目安とされています。しかし、これはあくまで目安であり、絶対的な基準ではありません。

裁判所は、以下の要素を総合的に考慮して、信頼関係が破壊されたかどうかを個別に判断します。

例えば、同じ3ヶ月の滞納であっても、賃借人が失業という一時的な理由で誠実に支払い計画を相談してきている場合と、何の連絡もなく督促も無視し続けている場合とでは、裁判所が「信頼関係が破壊された」と判断するかどうかの結論は大きく異なる可能性があります。

| 理由 | 内容 |

|---|---|

| 滞納期間と金額 | 滞納が何ヶ月分に及んでいるか、総額はいくらか。 |

| 滞納の経緯・理由 | なぜ滞納に至ったのか(失業、病気、単なる払い忘れなど)。 |

| 賃借人の態度 | 督促に対する反応、支払い意思の有無、連絡が取れるか。 |

| 賃貸人の対応 | これまでの督促の状況、交渉の経緯。 |

| 過去の支払い状況 | これまでにも滞納を繰り返していたか。 |

| その他の事情 | 保証人の状況、物件の使用状況など。 |

家賃滞納が発生した場合の対処方法

家賃滞納が発生した場合、問題を解決し、やむを得ず強制退去を実現するには、法的な手続きを段階的に、かつ正確に進める必要があります。ここでは、その具体的なステップと、各段階で重要となる実務上の判断ポイントを解説します。

賃借人との交渉により問題を解決できない場合、最終的には訴訟提起をするしかありませんが、できるだけ期間は交渉による解決を目指し、それが困難な場合、速やかに訴訟提起に移行できるように準備しておくことが重要です。

①初期対応~コミュニケーションと状況把握

家賃の支払いが期日までになかった場合、まずは賃借人に連絡をします。

- 連絡の目的

-

滞納の事実確認、理由の聴取、支払いの督促などをします。

- 連絡の方法

-

まずは電話で状況確認を試み、電話が通じない場合は訪問します。手紙を郵送したり、ポストに入れることも考えられます。この段階では穏便に状況を確認し、支払いを促すことが重要です。うっかり忘れていた場合も考えられます。感情的にならず、あくまで事務的に、しかし毅然とした態度で接することが重要です。

- やり取りの記録

-

いつ、誰が、どのような内容の連絡をし、相手がどう応答したか、簡単なメモでも良いので必ず記録に残しておきましょう。会話を録音しておくことも有効です。後の交渉や法的手続きで役立つ可能性があります。

②支払いの催告~内容証明郵便の送付

相手に連絡しても支払われなかったり、不誠実な対応が続いたりする場合は、次のステップに進むことを検討します。法的手続きの第一歩として、また、賃借人に対して事態の重大性を認識させ、支払いを強く促すために、正式な「催告」(民法541条)を行います。

- 催告の目的

-

契約解除の前提条件を満たすこと(民法541条)、支払いに対する心理的プレッシャーを与えること、後の訴訟における証拠とすることを目的とします。

- 催告の方法

-

「相当の期間」(実務上は1~2週間程度が一般的)を定めて、滞納している家賃全額(遅延損害金を含む場合もある)の支払いを求める催告書を作成します。この催告書は、配達証明付き内容証明郵便で送付することが極めて重要です。

内容証明郵便とはどのような内容の文書を、いつ、誰から誰宛に差し出したかを、郵便局が公的に証明してくれるサービスです。配達証明とはその郵便物が相手に配達された日付を証明してくれるサービスです。これらを組み合わせることで、いつ、どのような内容の催告書が、相手に届いたかを法的に証明できるため、後の訴訟において極めて強力な証拠となります。

- 記載事項

-

催告書には、以下の事項を明確に記載する必要があります。

- 滞納している家賃の対象月と金額の明細

- 滞納家賃の合計額

- 支払いを求める期限(「本書面到達後〇日以内」など)

- 支払方法(振込先口座など)

- 期限までに支払いがない場合は、賃貸借契約を解除することがあること(解除の意思表示の前提とするとともに、また相手に事態の深刻さを伝える上で重要であるため必ず記載します。)

文例を以下に示しますので参考にしてください。

令和〇年〇月〇日

催告書

〇〇 〇〇 様

埼玉県さいたま市浦和区〇〇町〇-〇-〇

〇〇 〇〇 印当方と貴殿との間の下記1物件に係る賃貸借契約に基づく下記2未払賃料合計〇〇円が支払われていません。つきましては、本書面到達の翌日から〇日以内に、下記3振込先口座までお支払いください。万一、期限までにお支払いいただけない場合は、誠に遺憾ながら、当該賃貸借契約を解除させていただきますので、その旨ご承知おきください。

1 賃貸物件

所在地:埼玉県さいたま市大宮区〇〇町〇-〇-〇

建物名:〇〇マンション〇〇〇号室

2 未払賃料

〇年〇月分 金〇〇円

〇年〇月分 金〇〇円

合計 金〇〇円

(※必要に応じて遅延損害金も記載)

3 振込先口座

〇〇銀行〇〇支店

普通預金 口座番号:〇〇〇〇〇〇〇〇

口座名義人:〇〇 〇〇以上

実務上、催告通知と解除通知を1通の書面で送付する方法もあります。その場合、次のような文言を記載するのが通常です。

どちらがよいかはケースバイケースです。家賃滞納が目安とされる3ヶ月を過ぎており、信頼関係を破壊していると考えられる場合は、催告書と解除通知書を1通の書面で送付する方法でよいでしょう。まだその段階に至っていない場合は、催告期間の経過後に改めて解除通知書を送付する方がよいと考えます。

本書面到達の翌日から〇日を経過してもお支払いいただけない場合には、あらためて契約解除の通知をなすことなく、上記期間の経過をもって当該賃貸借契約を解除致します。

③賃貸借契約の解除通知

催告書で定めた期間内に滞納家賃の全額が支払われず、支払いに関する誠実な対応が見られない場合には、賃貸借契約を正式に解除する意思表示を行います。

- 解除の条件

-

催告所に示した支払期間内に支払いがなかったこと、または支払いの意思・能力がないと判断されること。信頼関係が破壊されたと評価できる状況にあること。

- 解除の方法

-

解除通知を送付します。催告書と同様、必ず配達証明付き内容証明郵便で送付してください。解除通知には、賃貸借契約を解除することと、指定期限内に建物の明渡しを求めることを記載します。

令和〇年〇月〇日

解除通知書

〇〇 〇〇 様

埼玉県さいたま市浦和区〇〇町〇-〇-〇

〇〇 〇〇 印当方は、貴殿に対し、〇年〇月〇日付催告書によって、当方と貴殿との間の下記1物件に係る賃貸借契約に基づく未払賃料〇円の支払いを求めましたが、貴殿からは何らのご連絡も頂けず、支払期限である〇年〇月〇日を過ぎてもお支払い頂いていません。これにより、当方と貴殿との間の信頼関係は破壊されましたので、当方は、本書面をもって当該賃貸借契約を解除します。

つきましては、貴殿におかれましては、本書面到達の翌日から〇日以内に、原状回復のうえ下記1物件を明け渡してください。また、改めまして、本書面到達の翌日から〇日以内に、下記2未払賃料を下記3振込先口座までお支払いください。

なお、期限までに物件の明渡し又は未払賃料の支払いが行われない場合は、直ちに法的措置に及びますのでその旨ご承知おきください。

1 賃貸物件

所在地:埼玉県さいたま市大宮区〇〇町〇-〇-〇

建物名:〇〇マンション〇〇〇号室

2 未払賃料

〇年〇月分 金〇〇円

〇年〇月分 金〇〇円

合計 金〇〇円

(※必要に応じて遅延損害金も記載)

3 振込先口座

〇〇銀行〇〇支店

普通預金 口座番号:〇〇〇〇〇〇〇〇

口座名義人:〇〇 〇〇以上

- 法的根拠

-

解除通知には、解除の法的根拠を記載します。民法第541条 に加え、家賃滞納によって賃貸借契約の基礎となる信頼関係が破壊されたこと を明記します。

解除通知が賃借人に到達した時点で、法律上、賃貸借契約は終了します。これにより、賃借人は物件を使用する権原を失い、物件を明け渡す義務を負うことになります。

④任意の明渡し交渉

実務では、すぐに訴訟に踏み切るのではなく、まずは交渉による解決を試みるケースも多くあります。可能であれば、任意の明渡し交渉を行うべきでしょう。

滞納家賃の分割払いの合意、賃借人が自主的に退去する代わりに滞納家賃の一部を免除するなど、訴訟を経ずに問題を解決できる可能性もあります。訴訟には時間も費用もかかるため、交渉で早期に解決できれば、賃貸人にとってもメリットは大きいのです。

可能であれば、まずは直接面談の場を設け、現状と今後について話し合います。

和解にあたっては、以下のような条件を提示することが一般的です。

- 滞納家賃の分割払いスケジュール(賃借人の賃借人の経済状況を考慮した現実的な分割計画)

- 明確な退去期限

- 原状回復義務の範囲

- 敷金の取扱い

後日のトラブルを予防するため、賃貸人・賃借人が署名した合意書を作成します。合意が守られない場合の措置についても取り決めておいた方がよいでしょう。

⑤建物明渡請求訴訟の提起

契約を解除しても、賃借人が任意に物件を明け渡さない場合は、裁判所に建物明渡請求訴訟を提起することになります。これは、強制的に退去させるための権利(判決)を得る手続きです。建物明渡しとともに滞納家賃の支払いも請求するのが通常です。

- 訴訟提起の要件

-

賃貸借契約解除後も賃借人が退去しないこと。

- 判決までの手続き

-

STEP管轄裁判所

原則として、物件の所在地を管轄する地方裁判所に訴訟を提起します(民事訴訟法5条12号)。

STEP訴状の提出訴えの内容(請求の趣旨と請求の原因)を記載した訴状を作成し、証拠書類と共に裁判所に提出します。建物の明渡しとともに未払家賃の支払いを求めるのが通常です。

STEP証拠の提出訴状とともに主張の根拠となる証拠を提出する必要があります。

- 賃貸借契約書:契約内容の証明

- 家賃の入金記録:滞納の事実と期間、金額の証明(通帳のコピー、家賃台帳など)

- 催告書・解除通知書:契約解除の前提手続きを行った証明(配達証明や内容証明郵便)

- 賃借人とのやり取りの記録:電話、メール、手紙、交渉記録など(相手の対応や意思を示すもの)

- 連帯保証人とのやり取りの記録不動産登記簿謄本:物件の所有者であることの証明

STEP口頭弁論期日(弁論準備手続期日)裁判所が定めた期日に、当事者双方や代理人弁護士が出廷し、主張と立証を行います。通常、複数回の期日が開かれます。

STEP判決裁判所が双方の主張・立証を踏まえ、請求を認めるかどうかの判決を下します。賃貸人の請求が認められれば、建物明渡しと未払家賃の支払いについて次のような判決(勝訴判決)が出されます。

- 被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の建物を明け渡せ

- 被告は、原告に対し、〇〇円及びこれに対する〇年〇月〇日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え

- 期間・費用

-

訴訟の期間は、事案の複雑さや相手方の対応にもよりますが、早くても6ヶ月程度、争いが激しい場合は1年以上かかることも珍しくありません。費用としては、裁判所に納める印紙代や郵便切手代、弁護士に依頼する場合は弁護士費用が必要となります。弁護士費用は、着手金と成功報酬から構成されることが一般的です。

⑥強制執行の申立て(断行)

裁判で勝訴判決を得たにもかかわらず、賃借人がなお物件を明け渡さない場合の最終手段が、強制執行(建物明渡しの断行)です。これは、裁判所の執行官によって、強制的に賃借人を退去させ、物件の占有を取り戻す手続きです。

強制執行は、執行する賃貸人にとっても精神的・経済的な負担が大きく、訴訟段階での和解や判決後の任意退去の説得など、強制執行に至る前の解決を目指すことが望ましいのは確かですが、それができない場合は最終的な手段として取らざるを得ません。

- 申立ての要件

-

建物明渡しを命じる勝訴判決が確定している(または仮執行宣言が付されている)こと、それでも賃借人が任意に退去しないこと。

- 明渡しまでの手続き

-

STEP申立て

判決を得た裁判所に、強制執行の申立てを行います。

STEP執行官との打ち合わせ裁判所の執行官と、執行の日時や方法について打ち合わせを行います。

STEP明渡しの催告原則として、執行官が現地に赴き、賃借人(債務者)に対して、一定の期限(通常、催告日から約1ヶ月)までに任意に明け渡すよう催告します。賃借人が現地に不在の場合、執行官が建物の玄関など、賃借人の目に付きやすい場所に「公示書」という書面を貼り付けます。公示書には、主に以下の内容が記載されています。

- 明け渡さない場合に強制的に執行する旨

- 強制執行(断行)を行う予定日(通常、催告日から約1ヶ月後)

- それまでに任意に建物を明け渡すよう求める旨

STEP断行期限を過ぎても明け渡しがなされない場合、執行官が、鍵業者や荷物の運搬業者(執行補助者)と共に現地に赴き、強制的に建物のドアを開錠し、室内の動産(家具、家電など)を搬出し、賃借人を退去させます。搬出された動産は、一定期間倉庫などに保管されます。

執行官が現地に赴いたところ、賃借人が事前に退去していることがありますが、それでも執行手続き自体が当然に中止になるわけではありません。 執行官が現地で状況を確認し、法的に明渡しが完了したことを確認する手続きは必要です。 残置物がある場合は、強制執行による搬出手続きが必要になる可能性が高いです。

- 費用

-

強制執行を行うためには、予納金を裁判所に納める必要があります。予納金は、執行官の日当、執行補助者(鍵業者、運搬業者、倉庫業者など)の費用に充てられます。物件の規模や荷物の量によって異なりますが、通常は数十万円かかり、荷物が多い場合や物件が広い場合などはそれを超えることもあります。この費用は、原則として最終的に賃借人に請求できますが、現実的に回収できるかは別の問題です。

強制退去までの手続き概要(まとめ)

ここまでの流れをまとめたものが、以下の表です。各ステップの内容、目安となる期間、主な費用、そして法的な根拠や注意点を示しています。

この表からもわかるように、家賃滞納から強制退去に至るプロセスは、段階的であり、時間と費用を要するものです。各ステップを法的に正しく、かつ戦略的に進めることが、最終的な目的達成のために不可欠です。

| ステップ | 主な内容 | 目安期間 | 主な費用 | 根拠・注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 初期対応 | 電話・書面での状況確認、支払督促 | 数日~ | 通信費等 | 記録の保管 |

| 催告 | 内容証明郵便での支払催告 | 1~2週間 | 内容証明郵便費用 | 相当期間の設定、解除予告 |

| 契約解除 | 内容証明郵便での解除通知 | 催告期間後 | 内容証明郵便費用 | 信頼関係破壊の明記、配達証明 |

| 建物明渡請求訴訟 | 裁判所への訴状・証拠提出、口頭弁論、判決 | 6ヶ月~1年以上 | 弁護士費用、印紙代、郵券代 | 証拠が重要、訴訟提起 |

| 強制執行 | 執行官による強制退去、動産搬出 | 判決確定後1~2ヶ月 | 予納金数十万円~ | 最終手段、高コスト |

実務上の落とし穴とその対処法

強制退去までの道のりは、法律で定められた手続きを着実に進める必要がありますが、その過程にはいくつかの落とし穴が存在します。これらに気づかず対応を進めてしまうと、手続きが遅延したり、最悪の場合、契約解除が無効と判断されたり、建物明渡しが認められなくなったりする可能性があります。

これらの落とし穴を避けるためには、家賃滞納問題の法的な枠組みと手続きを正確に理解し、感情的にならず、計画的に、そして何よりも法に則って対応を進めることが不可欠です。

催告・解除通知の不備

最も重要なのが催告と契約解除の通知ですが、ここで不備があると、その後の手続き全体に影響します。催告書・解除通知書は、専門家に相談の上、法的に有効な書式で作成し、必ず配達証明付き内容証明郵便で送付する方がよいかもしれません。

- 催告が不明確

-

そもそも催告をしなかったり、「相当の期間」を定めずに契約解除した場合、契約解除の有効性が争われる可能性があります。

- 解除理由が不明確

-

解除通知書で、契約解除の理由(〇ヶ月分の家賃滞納)が具体的に記載されていないと、契約解除の有効性が争われることがあります。

- 通知方法の問題

-

配達証明付き内容証明郵便で送付しなかった場合、相手が「受け取っていない」と主張してくる可能性があります。普通郵便や口頭ではなく、確実に相手に意思表示が到達したと証明できる方法を採用する必要があります。

証拠の不足・管理不備

訴訟になった場合、裁判所は証拠に基づいて判断します。必要な証拠が不足していたり、適切に管理されていなかったりすると、主張が認められませんので注意が必要です。

賃貸借契約においては、日頃から家賃の入金状況を正確に記録し、契約書や通知書の控え、賃借人との重要なやり取りのメモなどを、整理して保管しておく習慣が重要です。滞納が発生した場合は、特に意識して証拠となるものを確保・管理しましょう。

- 入金記録の不備

-

いつ、いくら入金があったのかを正確に示す記録(通帳コピー、家賃台帳など)が整理されていない。

- コミュニケーション記録の欠如

-

賃借人との電話でのやり取りや交渉内容などを記録に残していない。

- 書面の紛失

-

賃貸借契約書や、送付した内容証明郵便の控えなどを紛失してしまった。

信頼関係破壊の立証不足

契約解除の根拠となる信頼関係破壊は、単に「〇ヶ月滞納した」という事実だけでは不十分な場合があります。

訴訟を見据え、信頼関係が破壊されたことを示すあらゆる事実(客観的な証拠と共に)を収集・整理しておく必要があります。一部支払いを受ける場合でも、それが問題の根本解決にはならず、今後も滞納が続くようであれば契約解除に至る可能性があることを明確に伝え、そのやり取りも記録に残しておくべきです。

- 滞納以外の事情の主張不足

-

滞納期間や金額に加え、督促に対する賃借人の不誠実な対応(連絡無視、虚偽の説明など)、過去の滞納歴、他の契約違反(無断転貸、迷惑行為など)といった、信頼関係が破壊されたことを裏付ける具体的な事情を、訴訟で十分に主張・立証する必要があります。

- 安易な一部支払いの受け入れ

-

賃借人から滞納家賃の一部支払いがあった場合に、安易にそれを受け入れ、その後も状況が改善しないにもかかわらず、明確な対応を取らずに放置してしまうと、信頼関係がまだ破壊されていない、あるいは賃貸人が滞納状態を容認していたと解釈され、解除が認められにくくなることがあります。

感情的な対応・違法な実力行使(自力救済の禁止)

家賃を滞納され、誠意のない対応を取られると、賃貸人としては怒りや焦りを感じるのも無理はありません。しかし、感情に任せて法的手続きを経ずに実力行使に及ぶことは、絶対に避けなければなりません。やってしまいそうなのが次のようなことです。

- 無断での入室

-

賃借人の許可なく合鍵を使うなどして部屋に立ち入る。

- 鍵の交換

-

勝手に鍵を交換して、賃借人が部屋に入れないようにする。

- 荷物の撤去

-

部屋の中にある賃借人の家財道具などを無断で運び出す。

- 電気・ガス・水道の停止

-

ライフラインを停止して退去を迫る。

これらの行為は「自力救済」と呼ばれ、日本の法制度では原則として禁止されています。たとえ賃貸人に正当な理由(家賃滞納)があったとしても、これらの行為は違法であり、逆に賃借人から住居侵入罪や器物損壊罪などで刑事告訴されたり、損害賠償請求(慰謝料など)をされたりする重大なリスクを伴います。問題解決どころか、新たな紛争を生み出し、賃貸人が法的に不利な立場に追い込まれることになります。

いかなる状況であっても、法的な手続きに基づかない実力行使は厳禁です。必ず、催告、契約解除、訴訟、強制執行という正規のステップを踏む必要があります。

手続きの遅延

家賃滞納への対応が遅れれば遅れるほど、問題は深刻化します。滞納が発生し、初期の督促に応じない場合は、いたずらに時間を空費せず、速やかに次のステップ(内容証明郵便による催告など)に進むことを検討した方がよいでしょう。対応方針について迷う場合は、早期に弁護士に相談し、アドバイスを受けることが重要です。

- 滞納額の累積

-

対応が遅れる間に滞納額が膨らみ、賃借人の支払い能力を超えてしまい、回収がより困難になる。

- 解決の長期化

-

時間が経過することで、賃借人の居場所が不明になったり、証拠が散逸したりするリスクが高まる。

- 法的措置へのためらい

-

「もう少し待てば払ってくれるかもしれない」「事を荒立てたくない」といった思いから、必要な法的措置を取るタイミングを逃してしまう。

裁判所は家賃滞納をどう判断しているか

裁判例、特に最高裁判所の判例は、下級裁判所(高等裁判所、地方裁判所、簡易裁判所)の判断に事実上の拘束力を持ちます。また、地方裁判所や高等裁判所の判例も、同種事案を判断する上での重要な参考資料となります。

信頼関係破壊の法理は、まさに判例の積み重ねによって形成・具体化されてきた法理であり、どの程度の滞納期間や金額、どのような付随事情があれば信頼関係が破壊されたと認められるのかは、判例の分析を通じて理解を深めることができます。以下にいくつかの裁判例を紹介します。

催告なしでの解除が認められた場合

裁判上の和解により「支払いを2回怠ったとき」には催告せずに契約解除ができると約定されていた事案において、解除の意思表示時までに1回目の支払いの遅滞が解消されていたとしても、そのこと自体は、無催告解除特約の要件を充足する妨げにはならないとして、2回目の不払い(1ヶ月分の不払い)による解除が肯定されました(東京地裁平成27年7月7日判決)。

一方で、特約がない通常のケースでは、賃料滞納による解除には催告が必要です。催告なしに解除を行うと解除自体が無効になる可能性があります。また、無催告解除特約があったとしても、信頼関係破壊の立証の観点から考えると、催告をした上で契約解除した方が無難であると思われます。

複数の貸室がある建物で一部滞納があった場合

4つの建物部分の賃貸借契約が締結されていた契約であり、そのうちの2つの建物部分に賃料不払いがあったケースについて、「本件各賃貸借契約に基づく転貸に係る業務を一括して管理するとともに、賃料をC名義の預金口座に一括して振り込むなど、本件各賃貸借契約を一体的に運用していた」として、全契約の契約解除を肯定しています(東京地裁平成22年9月9日判決)。

同一当事者で複数の賃貸借契約が締結されている場合、一般的には解除事由と解除の効果は各契約について判断されますが、契約が一体として運用されている場合は、一部の区画だけの滞納であったとしても全区画の解除が可能になる場合があります。

解除後に賃料相当額の支払いがあった場合

解除の意思表示後の賃料支払いは、本来は解除の効力に影響を及ぼしませんが、東京地裁平成27年10月2日判決では、「解除の効力に影響を及ぼすと考えられるファクターとしては、不払の賃料額や期間及び態様、契約及び不払に至った事情、賃借権の存否又は範囲や賃貸人の賃貸借の賃借物についての所有権の存否に関する争いの有無、賃料額についての争いの有無、賃借人の支払能力及び支払意思の有無、賃借人の過去における賃料支払状況、催告の有無及び適否、催告到達後の賃借人の対応及び態度、解除の意思表示後の賃借人の対応等である」と論じられています。

ケースによっては、解除の意思表示後になされた状況が、信頼関係破壊の有無の要素として考慮されることもあり得ることを示しています。

2ヶ月分の滞納でも解除が認められた場合

このケースでは、「賃借人の基本的な義務である賃料等の支払について2か月程度の遅滞が恒常的に生じていたのであれば、それは、解除原因となり得る債務不履行に当たることは明らかであり、その態様は、X・Y間の信頼関係を破壊するものといわざるを得ない」として、約2ヶ月の賃料不払いが恒常的に発生していたことが信頼関係の破壊と認められました(東京地裁平成19年8月31日判決)。

一般的には、3ヶ月分以上の家賃滞納が、信頼関係が破壊されたと判断される一つの目安とされていますが、これはあくまで目安であり、絶対的な基準ではありません。恒常的な支払遅延があれば、これよりも短い期間の家賃滞納であっても契約解除の大きな要因となりうることを示しています。

家賃保証会社が介入しているケースでの判断

家賃保証会社が関与しているケースで、「保証会社の保証はあくまでも保証委託契約に基づく保証の履行であって、これにより、賃借人の賃料の不払いという事実に消長を来すものではなく、ひいてはこれによる賃貸借契約の解除原因事実の発生という事態を妨げるものではない」とされました(大阪高裁平成25年11月22日判決)。

このケースは、家賃保証会社が関与していても、賃借人の賃料不払いという事実自体は変わらないため、解除原因として認められるという重要な判断を示しています。保証会社の代位弁済があっても、信頼関係が破壊されていれば解除は可能なのです。

専門家のサポートを早期に求めることの重要性

家賃滞納の問題に対処するには、法律の知識はもちろんのこと、相手との交渉、証拠の確保、そして段階に応じた適切な手続きの選択と実行が求められます。これまでの実務経験から見ても、対応が遅れたり、手続きに不備があったりしたために、解決が長引き、望まない結果になったケースは残念ながら少なからず存在します。

専門家に依頼すると費用が発生しますが、問題を放置した場合に発生しうるさらなる損失や、ご自身で対応する場合の時間的・精神的コスト、手続きミスによるリスクなどを考慮すると、専門家のサポートを得た方が、結果的に全体のコストを抑え、より確実な解決につながる場合も少なくありません。

専門家のサポートを求めることには次のような利点があります。

- 客観的な状況評価と戦略

-

感情的になりがちな状況において、専門家は冷静に事実関係を分析し、法的な観点から、現時点での選択肢とその可能性、リスクを客観的に評価します。

- 手続きの正確性と効率性

-

催告書や解除通知の作成、内容証明郵便の利用、訴状の準備、強制執行の申立てなど、法的手続きには厳格なルールがあります。専門家はこれらの手続きを正確に、かつ効率的に進めることができます。

- 交渉における代理

-

賃貸人自身が直接交渉すると、感情的な対立から話がこじれることも少なくありません。専門家が代理人として交渉することで、法的な根拠に基づいた冷静な話し合いが可能となります。

- 負担の軽減

-

督促、書面作成、交渉、裁判所への対応など、家賃滞納問題への対処は時間的にも精神的にも大きな負担となります。専門家に手続きの多くを任せることで、賃貸人はこれらの負担から解放され、本来の業務や生活に集中することができます。

まとめ

本記事では、家賃滞納が発生した場合の法的な対応の流れ、実務上の注意点、そして専門家の視点について解説してきました。

家賃滞納問題は、法律、交渉、証拠、手続きなど、多くの専門的な要素が絡み合っています。ご自身だけで対応するには限界があり、リスクも伴います。不動産法務、特に賃貸借トラブルに詳しい専門家に相談することで、大きな利点が期待できます。

あなたが今、管理物件の家賃滞納問題でお悩みでしたら、どうか一人で抱え込まず、法律の専門家にご相談ください。問題を早期に発見し、適切な初動を取ることが、深刻化を防ぎ、スムーズな解決につながる鍵となります。