ねこ

ねこ遺言執行者について知りたい人「私に何かあった時のために遺言書を作成しようと思います。所有している不動産の一つを兄の子に遺贈したいと思っています。知人からは、相続人以外に財産を遺贈するなら、遺言で遺言執行者を指定しておいた方がよいとアドバイスを受けました。そもそも遺言執行者とはどのようなものなのでしょうか。」

弁護士の佐々木康友です。

相続人以外の第三者や一部の相続人に遺贈する遺言がある場合、遺言の内容に不満がある相続人の協力を得られず、いつまでも遺言の内容が実現しないこともあります。

また、遺言に定められる事項のなかには、遺言執行者によってしか遺言の内容を実現できないものがあります。

こういった場合には、遺言執行者を指定・選任した方がよいです。

今回は、遺言執行者について説明します。

- 遺言執行者とは

- 遺言執行者が必要な場合は

- 遺言執行者の職務権限

- 遺言執行者の報酬の決定方法

遺言執行者とは

遺言書に何を書くかは遺言者の自由ですが、遺言者が亡くなった時に法的効力が発生するのは法律に定められた一定の事項に限定されます。

このように法律に遺言に定めることができると規定されている事項を遺言事項といいます。

遺言は、遺言者の死亡時に効力を生じます(民法985条1項)。

但し、遺言が効力を生じたからといって、直ちに遺言事項が実現するとは限りません。

遺言事項がいつ実現されるかについては、次の二つに分類されます。

- 遺言が効力を発生するだけでは遺言事項は実現されないもの

- 遺言が効力を発生すると同時に遺言事項も実現されるもの

前者の場合には、遺言事項を実現するための手続が必要となります。

これを遺言執行といいます。

そして、遺言執行を行う者として指定・選任されたのが遺言執行者です。

遺言執行者が必要となる遺言事項

さらに、遺言執行が必要な遺言事項は次の二つに分類されます。

- 遺言執行者による遺言執行が必要なもの

- 遺言執行者と相続人のどちらでも遺言執行できるもの

結局、遺言事項は次の三つに分類されることになります。

- 遺言執行者の遺言執行が必要なもの

- 遺言執行者と相続人のどちらでも遺言執行できるもの

- 遺言執行は必要ないもの(遺言執行せずとも遺言内容が実現するもの)

これを表に整理すると次のとおりとなります。

遺言に①の遺言事項が含まれている場合は、必ず遺言執行者の指定・選任が必要になります。

| 項目 | 遺言事項 |

|---|---|

| ①遺言執行者の遺言執行が必要なもの | ・相続人の廃除または排除の取消し ・ 一般財団法人の設立 ・ 子の認知 |

| ②遺言執行者でも相続人でも遺言執行できるもの | ・ 遺贈 ・ 保険金受取人の変更 ・ 信託の設定 |

| ③遺言執行は必要ないもの | ・ 未成年後見人または未成年後見監督人の指定 ・ 相続分の指定または指定の委託 ・ 遺産分割における相続人相互間の担保責任の指定 ・ 遺言執行者の指定または指定の委託 ・ 遺産分割方法の指定または指定の委託と遺産分割の禁止 ・ 遺贈減殺方法の指定 ・ 特別受益者の相続分に関する定め ・ 祖先の祭祀を主宰すべき者の指定 |

遺言全般についてはこちらの記事を参考にしてください。

遺言執行者の職務

遺言執行者の職務は遺言の内容を実現することです。

遺言執行者は、遺言の内容を忠実に実現しなければなりません。

遺言者の意思と相続人の意思が対立する場合もありますが、遺言執行者は、遺言者と相続人の間に立って両者の利益の調整を図る必要はなく、あくまでも遺言の内容を実現するために職務を遂行すべきとされます。

そのため、遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有することとされています(民法1012条1項)。

改正前の民法1015条では「遺言執行者は、相続人の代理人とみなす」とされていました。

しかし、このような規定が置かれていたのは、本来、遺言執行者は遺言者の代理人として遺言執行すべきですが、遺言者が既に死亡しているため、その承継人である相続人の代理人とみなすという考え方に基づくものです。

この規定があるため、遺言執行者は、相続人の代理人とみなされるのだから、相続人の意思に反する遺言執行をしてはならないとの誤解も生じ得たため、現行法では削除されています。

遺言執行者を指定・選任した方がよい場合

遺言内容を確実に実現したい場合

遺言者の職務は、遺言の内容を忠実に実現することです。

遺言者の意思と相続人の意思が対立する場合もありますが、遺言執行者は、遺言者と相続人の間に立って両者の利益の調整を図る必要はありません。

遺言執行者を指定・選任することにより、相続人ではなく、遺言者の意思に基づく相続が実現します。

遺言執行者がいる場合、相続人が遺言執行を妨げる行為をしても無効になります(民法1013条)。

例えば、遺言に不満のある相続人が、遺言に反して第三者に不動産を売却しても、その行為は無効となります。

但し、第三者が遺言の内容を知らなかった場合、無効であることを第三者に主張することができないので注意が必要です(民法1013条2項)。

遺言執行をスムーズに行いたい場合

遺言執行者を選定することなく、相続人自らが遺言執行をする場合、相続人全員の協力が前提となります。

相続人が複数いる場合、ある一人の相続人が他の相続人の意向を無視して遺言執行することはできません。

遺言で、相続人の一人に全ての財産を遺贈することとされている場合などは、他の相続人から協力を得ることができず、いつまでも遺贈ができないこともなりかねません。

これに対し、遺言執行者がいれば、職務行為として単独でスムーズに手続ができます。

相続人全員の協力を得ることのできない可能性がある場合は、あらかじめ遺言で遺言執行者を指定しておくのが無難でしょう。

遺言執行者による遺言執行が必要な場合

遺言に次のことが定められている場合、遺言執行は遺言執行者によってしかできませんから、当然に遺言執行者が必要になります。

- 相続人の廃除または排除の取消し(民法893、894条)

- 一般財団法人の設立(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条2項、155条)

- 子の認知 (民法781条2項、戸籍法64条)

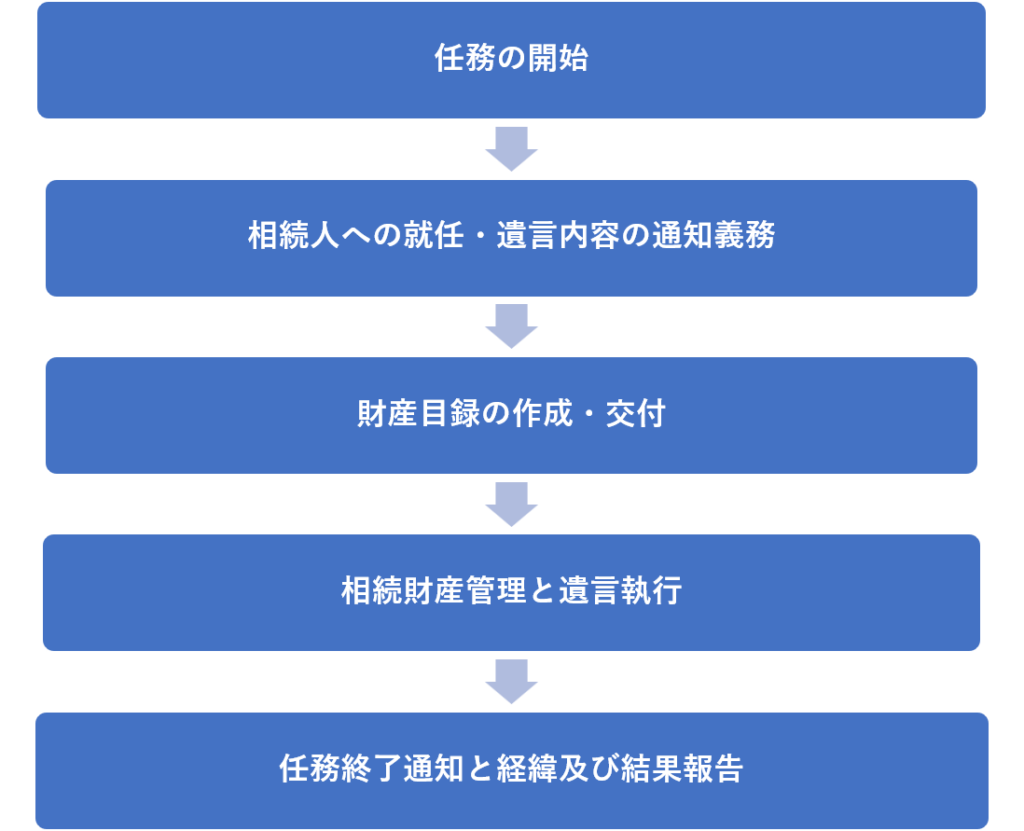

6 遺言執行者の職務の流れ

遺言執行者の職務の流れを簡単に説明すると次のとおりとなります。

遺言執行者は、就任を承諾したときは、直ちに任務を開始しなければなりません。

遺言執行者は、遅滞なく、就任・遺言の内容を相続人に通知しなければなりません。

遺言執行者は、財産目録を作成して、相続人に交付しなければなりません。

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。

遺言執行者は、任務が終了したときは、その旨相続人に通知しないと、相続人に対して、任務が終了したことを主張することができません。また、相続人に対し、遺言執行の経緯と結果を報しなければなりません。

遺言執行者の権限

遺言執行者の職務は遺言の内容を実現することです。

遺言執行者は、遺言の内容を忠実に実現しなければなりません。

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するとされます(民法1012条1項)。

民法1012条(遺言執行者の権利義務)

民法 – e-Gov法令検索

1 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

しかし、これは遺言執行者に対し、一般的・包括的な権限を付与したものではありません。

遺言執行者の権限は、条文にもあるとおり、「遺言の内容を実現するため」に必要な範囲に限られます。

それでは、遺言の内容を実現するために必要な範囲はどのように決まるのでしょうか。

これは、遺言の内容によると言わざるを得ません。

つまり、遺言者が遺言執行者にどのような権限を与えようとしていたのか。これを遺言の内容から判断するしかありません。

遺言執行者は、遺言により与えられた権限の範囲に拘束されます。

遺言執行者は、遺言により与えられた権限の範囲を超えた行為をすることは許されません。

一方、遺言の内容を実現するために必要であるにもかかわらず、遺言により与えられた権限を行使しないことも許されません。

このように、遺言執行者の権限は、遺言の内容により異なるのですが、法律や判例により一般的に認められていると考えられている権限は次のとおりとなります。

訴訟追行権

遺言執行者は、遺言執行に関する訴訟について、原告又は被告になることができます。

これを法定訴訟担当といいます。

例えば次のような場合です。

- Aは「甲建物を弟Xに遺贈する」との遺言を残した死亡した。Aの相続人は妻B、子C、Dである。遺言に不満のある妻B、子C、Dは、甲建物の登記名義を勝手に自己名義にしてしまった。

- Aは「全財産を弟Xに遺贈する」との遺言を残して死亡した。Aの相続人は妻B、子C、Dである。妻BはAの遺言が無効であることの確認を求める訴訟を提起することにした。

- Aは「1000万円を弟Xに遺贈する」との遺言を残して死亡した。Aの相続人は妻B、子C、Dである。相続人が1000万円を支払おうとしないので、弟Xは1000万円の支払いを求める訴訟を提起することにした。

①の場合、遺言執行者は原告として訴訟を提起できます。

遺言執行のために必要がある場合は、遺言執行者が原告となり訴訟を提起するわけです。

②と③の場合、遺言執行者を被告として訴訟を提起できます。

遺言の内容に疑義がある相続人は、遺言執行者を被告として訴訟を提起できるわけです。

遺贈に関する権限

遺言執行者のみが遺贈義務者になる

遺言により遺贈を受けた者(受遺者)は、遺贈を履行すべき者(遺贈義務者)に対し、遺贈目的物の引渡しを求めることができます。

通常、遺贈義務者となるのは相続人ですが、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者のみが遺贈義務者になります。

この場合、相続人は遺贈義務者ではなくなります(民法1012条2項)。

民法1012条2項(遺言執行者の権利義務)

民法 – e-Gov法令検索

遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。

具体例

遺言執行者が、遺贈義務者として権限を行使する場面としては、具体的には次のケースが考えられます。

- 不動産

-

- 土地の遺贈について、登記義務者(遺言執行者)と登記権利者(受遺者)が共同登記申請をする。

- 建物の遺贈について、相続人が建物に居座っているため、遺言執行者が相続人に対し、建物の明渡しを求める。

-

遺贈は相続ではないので、不動産の遺贈については、登記義務者と登記権利者の共同申請が必要となります(不動産登記法60条)。

但し、不動産登記法の改正により、相続人に対する遺贈については、登記権利者の単独申請が可能になりました(不動産登記法63条3項。令和5年4月1日施行)。 - 貸金債権(指名債権)

-

- 債権が遺贈されたことについて、遺言執行者が、債権者に対し債権譲渡通知をする(民法467条)。

- 銀行預金

-

銀行預金を払い戻して受遺者に引き渡すか、口座名義人を受遺者に変更する。

特定財産承継遺言に関する権限

特定財産承継遺言とは

特定の遺産を特定の相続人に承継させる内容の遺言がされることがあります。

この特定財産承継遺言が遺贈なのか、遺産分割方法の指定なのかについては議論が分かれるところです。

しかし、裁判実務上は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺贈と解すべきではなく、遺産の分割の方法を定めた遺言であると解し、遺産分割手続を要することなく、当然に特定の遺産が特定の相続人に移転するとされています(最高裁判例平成3年4月19日)。

このように遺産分割方法の指定として、特定の遺産を特定の相続人に承継させる内容の遺言がされる場合を特定財産承継遺言といいます(民法1014条2項)。

つまり、特定財産承継遺言である場合、特段の事情のない限り、何らの行為も必要とせず、被相続人の死亡時に相続を原因として、特定の遺産が特定の相続人に承継されることになります。

そうなると、特定財産承継遺言である場合、被相続人の死亡時に遺言の内容は実現していると考えられるので、遺言執行者の行うべき職務はないようにも思えます。

しかし、次のように、特定財産承継遺言であっても、遺言執行者の行うべき職務があるとされる場合はあります。

相続人に対抗要件を備えさせるための権限

特定財産承継遺言により相続人に承継された財産について、遺言執行者は対抗要件を備えるために必要な行為ができます(民法1014条2項)。

対抗要件とは、当事者間で成立した法律関係について、当事者以外の第三者に主張できるための法律要件です。

民法1014条2項(特定財産に関する遺言の執行)

遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。

民法 – e-Gov法令検索

対抗要件が問題となる典型的には、不動産の所有権移転登記があります。

民法899条の2第1項は、相続を原因とする権利変動について、これによって利益を受ける相続人は、登記等の対抗要件を備えなければ、法定相続分を超える権利の取得を第三者に主張することはできないと規定しています。

民法899条の2第1項(共同相続における権利の承継の対抗要件)

民法 – e-Gov法令検索

相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

例えば、相続人Aが、特定財産承継遺言により、法定相続分を超えて、甲不動産を全部取得したとします。

その後、相続人Bが、相続人Aには無断で、第三者に対し、甲不動産を売却してしまったとします。

この場合、相続人Aは、第三者よりも先に所有権移転登記を備えなければ、法定相続分を超える分については、第三者に所有権を主張することはできなくなります。

そのため、特定財産承継遺言については、遺言の内容の実現を図るため、遺言執行者には対抗要件を備えるために必要な行為をする権限が与えられているのです。

遺言執行者がいる場合、相続人が遺言執行を妨げる行為をしても無効になりますが、第三者が遺言の内容を知らなかった場合、無効であることを第三者に主張することができません(民法1013条2項)。

そのため、遺言執行者が選定されているからといって、それだけでは安心できず、できるだけ速やかに登記を行うことが必要です。

特定の財産に対する支配の妨害を排除する権限

Aは「甲土地を子Dに遺贈する」との遺言を残した死亡した。Aの相続人は妻B、子C、Dである。遺言に不満のある妻B、子Cは、甲土地の登記名義を勝手に自己名義にしてしまった。

このように、特定財産承継遺言の目的物である不動産の登記名義が、勝手に他の相続人(上のケースでは妻B、子C)名義にされてしまうことがあります。

この場合、遺言執行者は、他の相続人に対し、所有権移転登記の抹消登記手続のほか、真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を求めることができます(最高裁判例平成11年12月16日)。

なお、上のケースの場合、特定財産承継遺言により甲土地を承継した子Dも、自ら同様の請求ができます。

相続人自らこのような請求をした場合であっても、遺言執行者の職務権限には影響しない(遺言執行者も請求できる)とされています。

預貯金の払戻し等の権限

特定財産承継遺言の目的財産が預貯金債権である場合、遺言執行者は次のことをする権限があります(民法1014条3項)。

- 預貯金の払戻しの請求

- 預貯金契約の解約の申入れ(預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的財産である場合に限る)

遺言執行者の指定・選任方法

遺言執行者の指定・選任方法は、

- 遺言

- 家庭裁判所への請求

の二つの方法があります。

遺言による指定・指定委託

遺言者は、遺言で遺言執行者を指定することができます(民法1006条前段)。

また、遺言で遺言執行者の指定を第三者に委託することもできます(民法1006条後段)。

家庭裁判所による選任

遺言執行者がいない場合、相続人その他の利害関係人の請求により、家庭裁判所は遺言執行者を選任することができます(民法1010条)。

遺言執行者に対する報酬

遺言に報酬について定めがある場合

遺言に遺言執行者の報酬についての定めがある場合はそれに従います。

遺言に報酬について定めがない場合

遺言に報酬の定めがない場合、遺言執行者は、遺言者の最後の住所地を管轄している家庭裁判所に対し、報酬を定めるように申立てをすることができます。

報酬額については、特に基準が定められているわけではありません。

家庭裁判所は、管理対象となる遺産の状況、遺産管理期間、遺言執行の難易度などを総合的に考慮して報酬額を決定します。

遺言執行者は、遺言に別段の定めのないときは、遺言執行の任務終了後でなければ報酬の請求ができません(民法1018条2項・648条2項)。