いぬ

いぬ負担付遺贈について知りたい人「妻は身体が不自由で介護が必要です。これまでは施設には入れずに私が介護しています。私に何かあった後は、長男に私の全財産を遺贈する代わりに、妻を高齢者介護施設に入所させ、十分な介護サービスを受けさせてもらうよう託したいと思います。こういった内容の遺言をすることは可能でしょうか。」

弁護士の佐々木康友です。

遺言で財産を遺贈するかわりに、遺贈を受ける人(受遺者)に、遺言者の死後に何かをしてもらいたい場合もあるでしょう。

その場合には、負担付遺贈(民法1002条)をすることができます。

但し、受遺者が遺贈を受けても負担を履行しない場合がありますし、過度の負担の場合は、受遺者としては遺贈を受けたくない場合もあるでしょう。

遺言者の死後の負担の履行には様々な問題があります。

そこで、今回は負担付遺贈とは何かについて、その注意点も含めて説明します。

- 負担付遺贈とは

- 遺贈目的物の価額より負担の価額が大きい場合はどうするのか

- 受遺者が負担を履行しない場合はどうするのか

負担付遺贈とは

負担付遺贈とは

負担付遺贈とは、受遺者に一定の行為をさせることを内容とした遺贈です(民法1002条)。

そもそも遺贈とは、遺言者が遺言によって、他人に自分の財産を与える行為をいいます。

通常、遺言には、

- Xに甲土地を譲る。

- Xに全財産の3分の1を譲る。

などと定め、遺言者の死亡時に遺言に書かれていたとおりに財産が承継されます。

しかし、遺贈するかわりに、遺贈を受ける人(受遺者)に、遺言者の死後に何かしてもらいたい場合もあるでしょう。その場合には、

- Xに甲土地を譲るが、●●をせよ。

- Xに全財産の1/3を譲るが、●●をせよ。

などと、遺贈に負担を付することができます。

これが負担付遺贈です(民法1002条)。

冒頭のケースでは、例えば、上の●●には、

妻●●を高齢者介護施設に入所させ、必要な介護サービスを受けさせるほか適宜の方法により一生涯世話をせよ。

などと記載されることになります。

遺贈と負担は同時履行の関係にはない

負担付遺贈であっても遺言者の死亡時に遺贈の効力は発生します。

つまり、遺贈に付された負担を履行するかしないかにかかわらず、遺贈の効力は発生するということです。

負担の内容は遺贈とは無関係でもよい

負担付遺贈の負担の内容は、遺贈の目的物と関係のある内容であることは求められません。

極端な話、次のような内容の負担付遺贈でも構わないことになります。

全財産を譲るが、世界一周旅行をせよ。

但し、公序良俗に反する負担を付することによって遺贈が無効となることはあり得ます(犯罪行為を行うことを負担行為とするなど)。

受益者は相続人であっても第三者であってもよい

負担の内容とも関連しますが、負担の履行により利益を受ける人(受益者)は、相続人であっても第三者であっても構いません。

また、自然人だけでなく、法人であっても構いません。

遺贈の効力が発生した後は、受益者は、受遺者に対し負担の履行を請求することができます。

負担する金額と遺贈目的物の価額との関係

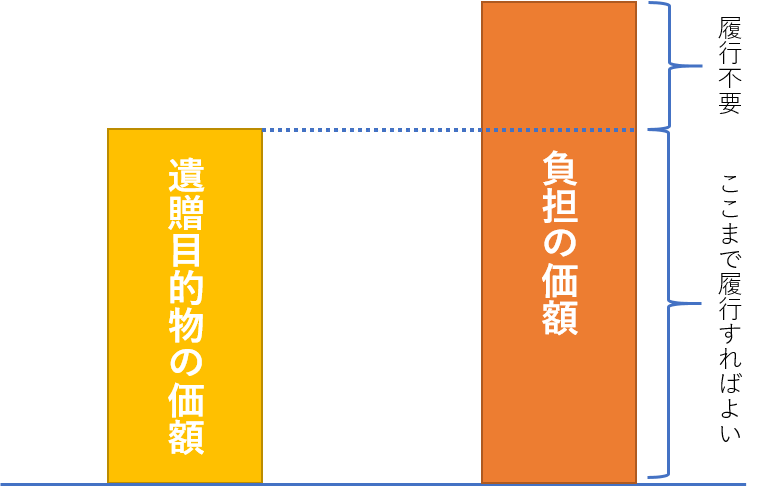

負担付遺贈による負担額が、遺贈目的物の価額を上回る場合、受遺者の履行義務は、遺贈目的物の価額が上限となります(民法1002条1項)。

当然のことではありますが、遺贈目的物の価額を超えてまで負担をする必要はないからです。

例えば、冒頭のケースでは、高齢者介護施設の入所費用や介護サービスの利用料などが掛かることになりますが、遺贈の目的物の価額を上限として金額を負担すればよいことになります。

負担付遺贈の取消し

受遺者が遺贈を受けたのに負担を履行しないということは十分に考えられます。

遺贈に付された負担を履行するかしないかにかかわらず、遺贈の効力は発生するからです。

その場合、相続人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて負担を履行するように催告することができます。

それでも履行しない場合は、相続人は、家庭裁判所に負担付遺贈の取消しを請求することができます(民法1027条、家事事件手続法209~214条、別表第1の108)。

受遺者が任意に負担を履行しないという理由だけで遺贈を取り消してしまうと、遺言者の意思や受益者の利益に反する場合もあり得るため、家庭裁判所の審判で慎重に取消しの可否を検討することとされています。

負担付遺贈が取り消されるとどのような効果が生じるのかは議論のあるところですが、一般的にはそもそも負担付遺贈が存在しなかったことになると考えられています。

これを遡及的に効力を失うといいます。

そもそも負担付遺贈が存在しないこととされてしまうのですから、当然に受遺者は利益を受けることができないことになります。

また、受遺者は、負担付遺贈が取り消されるまでに得た利益を相続人に返さなければなりません。

負担付遺贈の放棄

遺贈に負担がついているのであれば、放棄したいという場合もあります。

負担付遺贈も遺贈ですので放棄することはできます。

放棄方法は、負担付遺贈が、特定遺贈・包括遺贈のどちらであるかにより異なります。

負担付遺贈が放棄されると、負担の履行により利益を受ける人(受益者)は自らが受遺者になることができます(民法1002条2項)。