ねこ

ねこ自分が遺留分権利者なのか知りたい人「祖母が亡くなりました。父はすでに亡くなっているので私が相続人になります。祖母は同居していた伯母に全財産を相続させる遺言を残していたようです。孫の私も遺留分の主張はできるのでしょうか。」

弁護士の佐々木康友です。

これまでの業務経験を踏まえてこういった疑問に答えます。

- 遺留分とは

- 遺留分権利者になる相続人は

- 孫・兄弟はどうか

- 遺留分の割合の求め方(総体的遺留分・個別的いりゅぶん)

- 相続人のパターンごとの遺留分の割合

遺留分とは

だれが遺留分権利者になるかを説明する前に、そもそも遺留分とは何かを説明しておきましょう。

遺留分とは、被相続人の財産のうち、相続人に取得することを保障されている最低限の取り分をいいます。

家族が亡くなったら、家族の相続人は、民法に定められた法定相続分に従って遺産を相続できると期待するのが普通ですが、実際には、その期待どおりに相続できるとは限りません。

- 亡くなった父が遺言書を作成していて遺産は全部兄が相続することになっていた。

- 母の生前、姉が母から多額の現金を贈与されていたことが分かった。

- 亡くなった父が、全財産を公益法人に寄付する遺言を作成していた。

このように、相続人のうちの一人や第三者に遺産を独占させる遺言が作成されたり、生前贈与が行われることによって、相続できる遺産が、法定相続分と比べて著しく少なくなる場合があります。

確かに自分の財産をどのように処分するかは、基本的には被相続人の自由ですが、少なくとも法定相続分にしたがって遺産を相続できると期待していた相続人が納得できないのも理解できます。

そこで、民法では、被相続人の財産処分の自由と相続人の期待のバランスを図り、相続人に対し、被相続人の財産から取得できる最低限の取り分を保障しています。

これを遺留分といいます。

被相続人の遺言や生前贈与により他の相続人や第三者が財産を得たため、相続人が取得する財産の価額が遺留分に満たない場合、遺留分が侵害されていることになります。

この場合、遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している受遺者(遺贈により財産を取得した人)や受贈者(生前贈与により財産を取得した人)に対し、遺留分侵害額請求権を行使できます。

遺留分侵害額の計算方法については、こちらで詳しく説明しています。

遺留分侵害額請求権の行使方法については、こちらで詳しく説明しています。

ちなみに、遺留分を放棄することもできます。

しかし、相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。

遺留分の放棄について詳しく知りたい方は次の記事で詳しく説明しています。

>>遺留分の放棄について

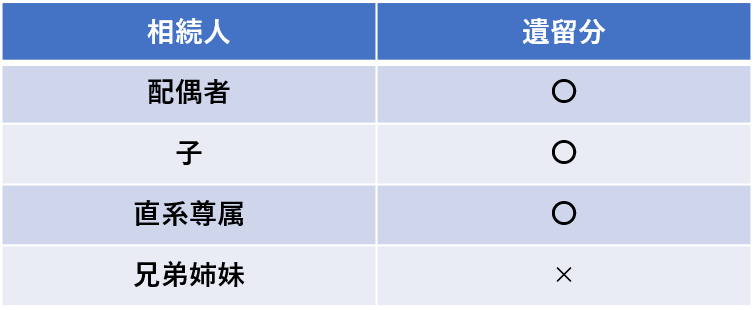

遺留分権利者になり得る相続人は

遺留分権利者になり得るのは兄弟姉妹以外の相続人

上で説明したとおり、遺留分は、相続人に対し、被相続人の財産から取得できる最低限の取り分を保障するものですので、相続人に対してのみ認められます。

この遺留分を認められる相続人のことを遺留分権利者といいます。

しかし、すべての相続人が遺留分権利者となるわけではないことに注意が必要です。

相続人になる可能性があるのは、

- 配偶者

- 子

- 直系尊属

- 兄弟姉妹

ですが(民法887~890条)、このうち兄弟姉妹は遺留分権利者にはなり得せん(民法1042条1項)。

つまり、兄弟姉妹が相続人の場合、被相続人の遺言や生前贈与により、法定相続分よりも少ない遺産しか相続できなくても、遺留分侵害額請求はできないということになります。

兄弟姉妹に遺留分が認められないのは、被相続人とは別に生計を維持しているのが通常ですので、生活保障のために遺留分を認める必要はないことが理由と考えられます。

孫(代襲相続人)は遺留分権利者になり得る

被相続人の子がすでに亡くなっていて、孫が子を代襲相続した場合、孫(代襲相続人)には、子(被代襲者)と同じ遺留分が認められます(民法1042条1項、901条、887条2項、3項)。

孫もすでに亡くなっている場合には、ひ孫(再代襲相続人)に、子(被代襲者)と同じ遺留分が認められます。

被相続人の子が相続欠格・相続人廃除となった場合にも(民法891条、892条)、孫が代襲相続しますので(民法887条)、遺留分が認められます。

一方、被相続人の子が相続放棄した場合、孫は代襲相続人にはなれませんから、遺留分も認められません。

遺留分の割合の求め方

遺留分権利者(遺留分が認められる相続人)が明らかになったとして、各遺留分権利者にはどれくらいの遺留分(遺留分の割合)が認められるのでしょうか。

遺留分権利者の遺留分の割合は、次の2つのステップで求められます。

総体的遺留分の割合とは、被相続人の財産全体に対する総体的遺留分の価額の割合です。

総体的遺留分の割合は、相続人の組合せによって民法に規定されています(民法1042条)。

STEP1で求めた総体的遺留分の割合に、各遺留分権利者の法定相続分を乗じることによって、個別的遺留分の割合を求めます。

これが、遺留分権利者の遺留分を割合になります。

総体的遺留分の割合

総体的遺留分の割合とは、被相続人の財産全体のうち遺留分に割り当てられる財産の割合です。

総体的遺留分の割合は民法に規定があり、相続人の組み合わせにより異なります(民法1042条)。

とはいっても考え方はシンプルです。

- 兄弟姉妹には遺留分はないので、相続人が兄弟姉妹のみの場合の総体的遺留分の割合は0

- 相続人が直系尊属(父母・祖父母)のみの場合の総体的遺留分の割合は1/3

- 相続人が直系尊属(父母・祖父母)のみ以外の場合の総体的遺留分の割合は1/2

総体的遺留分の割合は、相続人が兄弟姉妹のみの場合は0、直系尊属のみの場合は1/3、それ以外の組合せでは1/2ということです。

相続人の構成は、

- 配偶者はいるか

- 配偶者以外の相続人は子・直系尊属・兄弟姉妹のいずれか

によって、6パターンあり得ます。

このうち、兄弟姉妹のみが相続人の場合の総体的遺留分の割合は0、直系尊属のみの場合が1/3、それ以外は1/2ということです。

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、兄弟姉妹には遺留分はないので、総体的遺留分の割合は、相続人が配偶者のみの場合と同じく1/2になります。

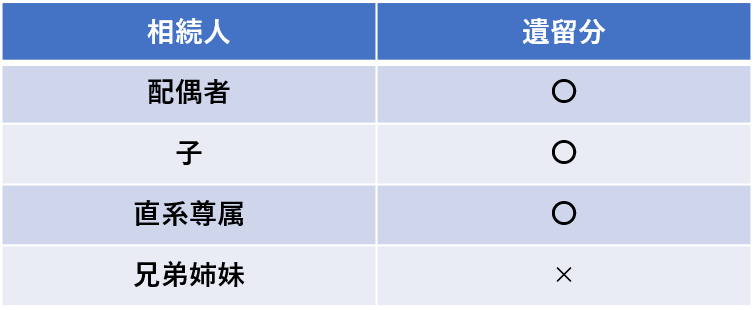

表で示すと次のとおりとなります。

個別的遺留分の割合

総体的遺留分に、各遺留分権利者の法定相続分を乗じることによって、各遺留分権利者の個別的遺留分の割合を求めることができます。

これが、遺留分の割合です。

法定相続分は一覧表のとおりです。

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の法定相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4ですが、兄弟姉妹には遺留分がないので、配偶者のみが相続人であるとみなして、配偶者の法定相続分を1とします。

| 相続人の組合せ | 配偶者の相続分 | 子・直系尊属・兄弟姉妹の 相続分 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 配偶者のみ | 1 | – | |

| 配偶者+子 | 1/2 | 1/2 | 子が複数いる場合は人数で割る |

| 配偶者+直系尊属 | 2/3 | 1/3 | 直系尊属が複数いる場合は人数で割る |

| 配偶者+兄弟姉妹 | 1 | 0 | 兄弟姉妹の法定相続分は1/4だが遺留分がないため |

| 子のみ | – | 1 | 子が複数いる場合は人数で割る |

| 直系尊属のみ | – | 1 | 直系尊属が複数いる場合は人数で割る |

| 兄弟姉妹のみ | – | 0 | 兄弟姉妹の法定相続分は1/4だが遺留分がないため |

被相続人は、遺言では、相続分の指定はできますが(民法902条)、遺留分の指定は認められていません。

遺言に遺留分を指定する旨を定めても、その範囲で遺言は効力を発生しません。

実質的にも、遺留分は、被相続人の遺言や贈与によっても奪われない相続人の最低限の取り分ですから、被相続人の遺言によって左右されるべきではないでしょう。

相続人の組合せごとの遺留分の割合

これまでの説明を踏まえて、相続人の組合せごとの遺留分の割合を整理しておきましょう。

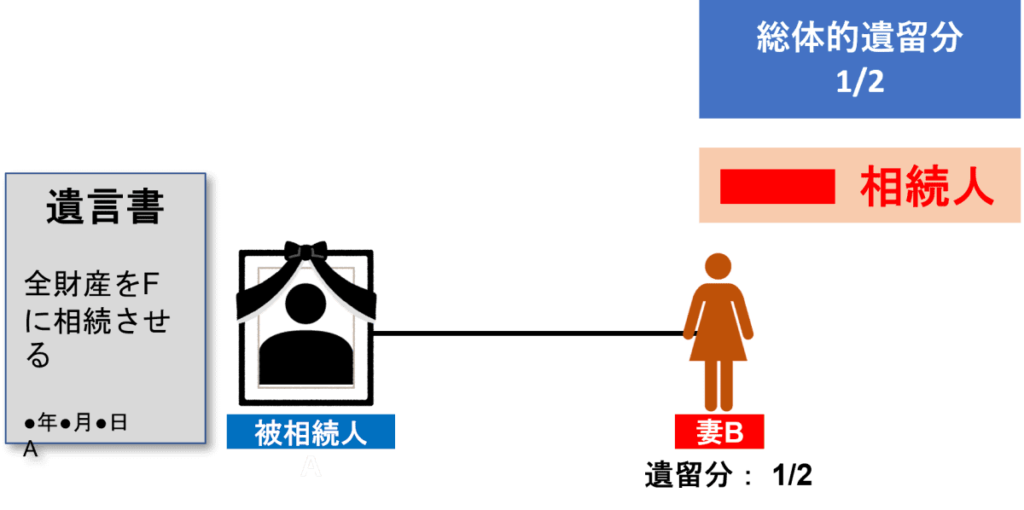

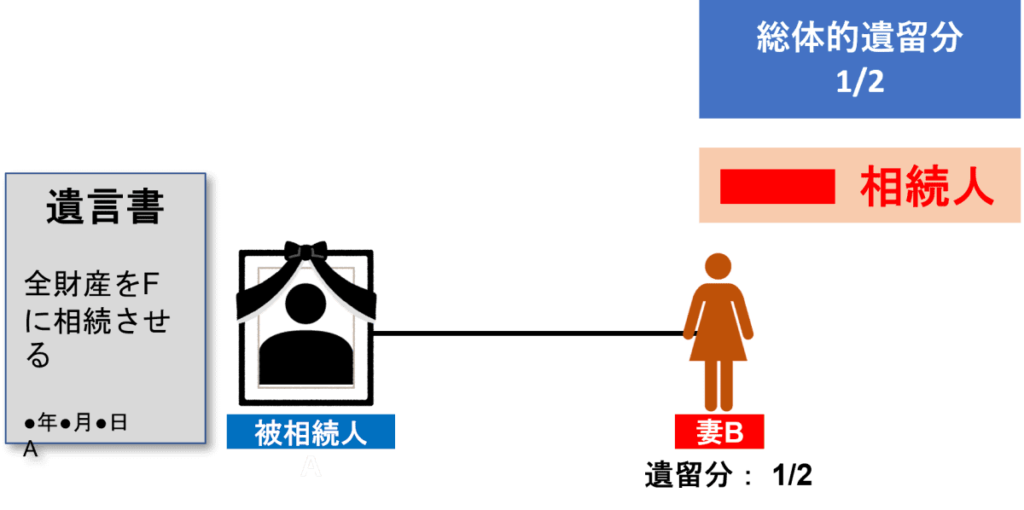

相続人:配偶者のみ

相続人が配偶者のみの場合、総体的遺留分の割合は1/2になります。

配偶者は遺留分権利者です。

相続人は配偶者は配偶者のみですから、法定相続分は1です。

したがって、個別的遺留分の割合も、1/2×1=1/2となります。

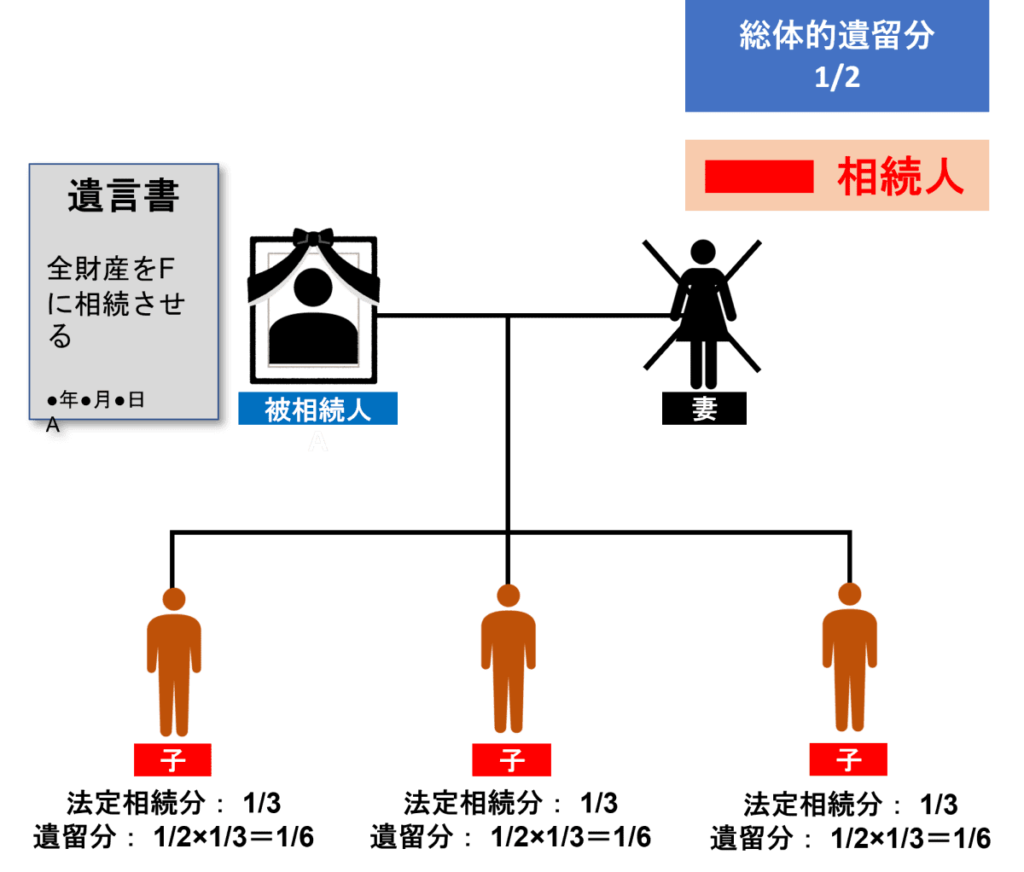

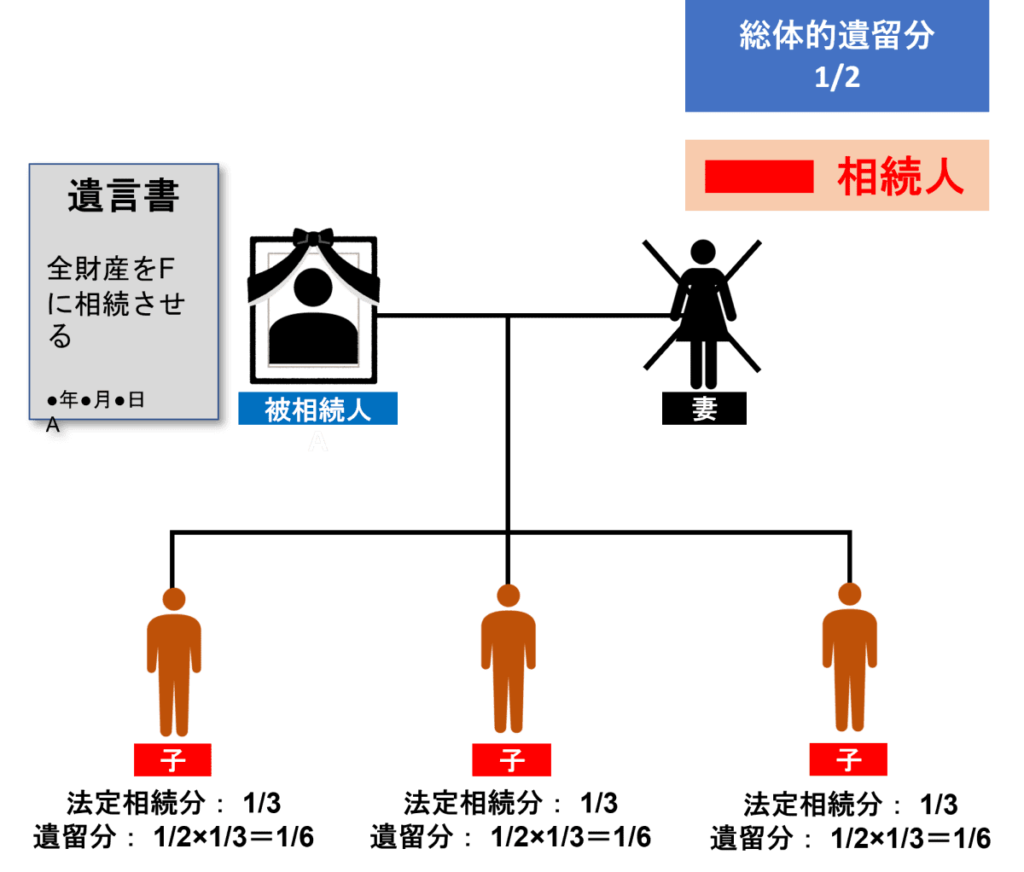

相続人:子のみ

相続人が子のみの場合、総体的遺留分の割合は1/2になります。

子は遺留分権利者です。

遺留分権利者が複数いますから、総体的遺留分の割合に各遺留分権利者の法定相続分を乗じて、個別的遺留分の割合を求めます。

下のケースでは、子は3人いますので、法定相続分はそれぞれ1/3になります。

各遺留分権利者の個別的遺留分の割合は、1/2×1/3=1/6になります。

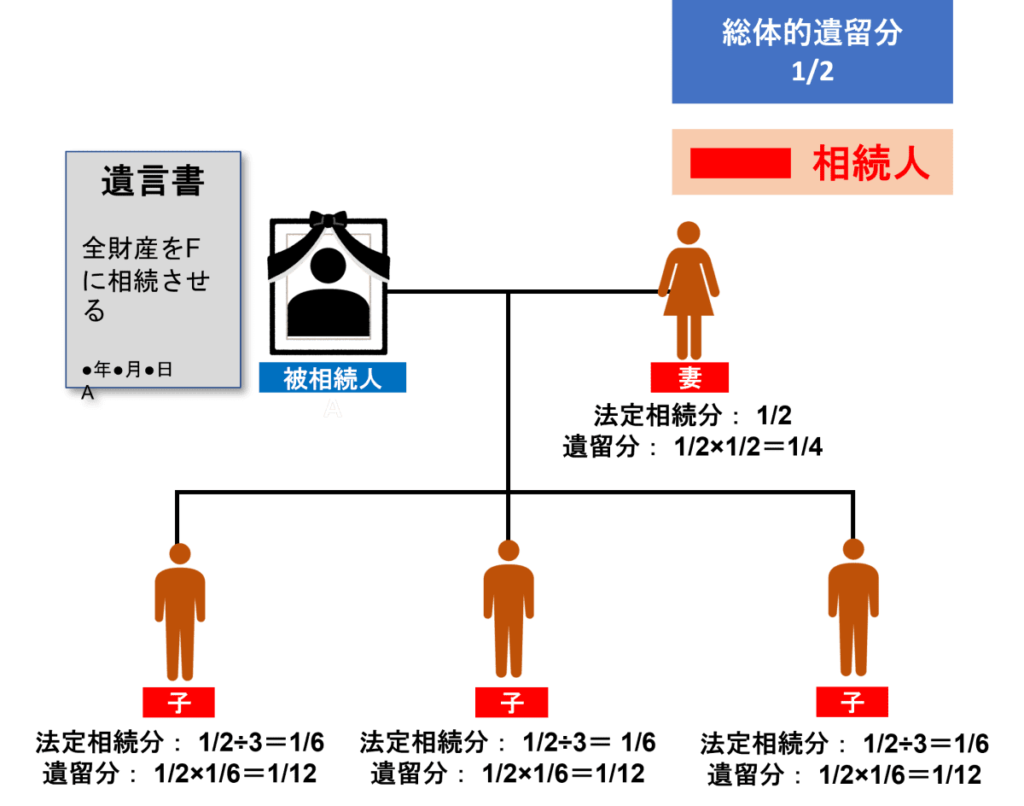

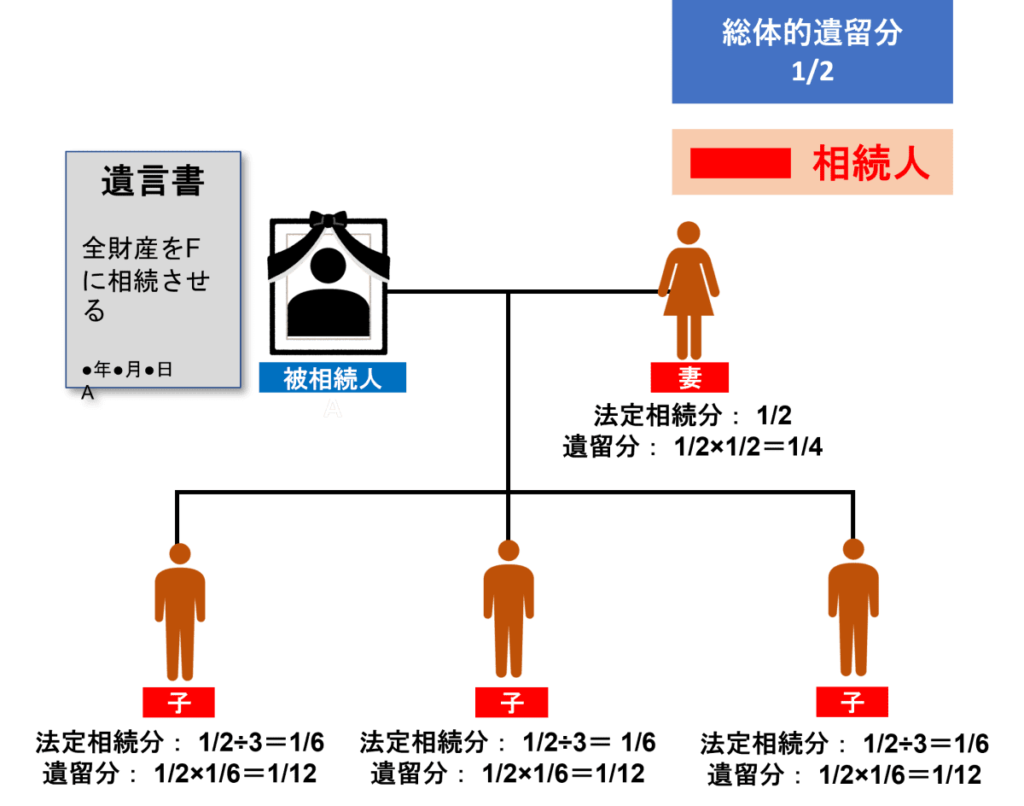

相続人:配偶者と子

相続人が配偶者と子の場合、総体的遺留分の割合は1/2になります。

配偶者も子も遺留分権利者です。

遺留分権利者が複数いますから、総体的遺留分の割合に各遺留分権利者の法定相続分を乗じて、個別的遺留分の割合を求めます。

配偶者の法定相続分は1/2ですので、個別的遺留分の割合は、1/2×1/2=1/4になります。

子は3人いますから、法定相続分はそれぞれ、1/2÷3=1/6になります。

個別的遺留分の割合はそれぞれ、1/2×1/6=1/12になります。

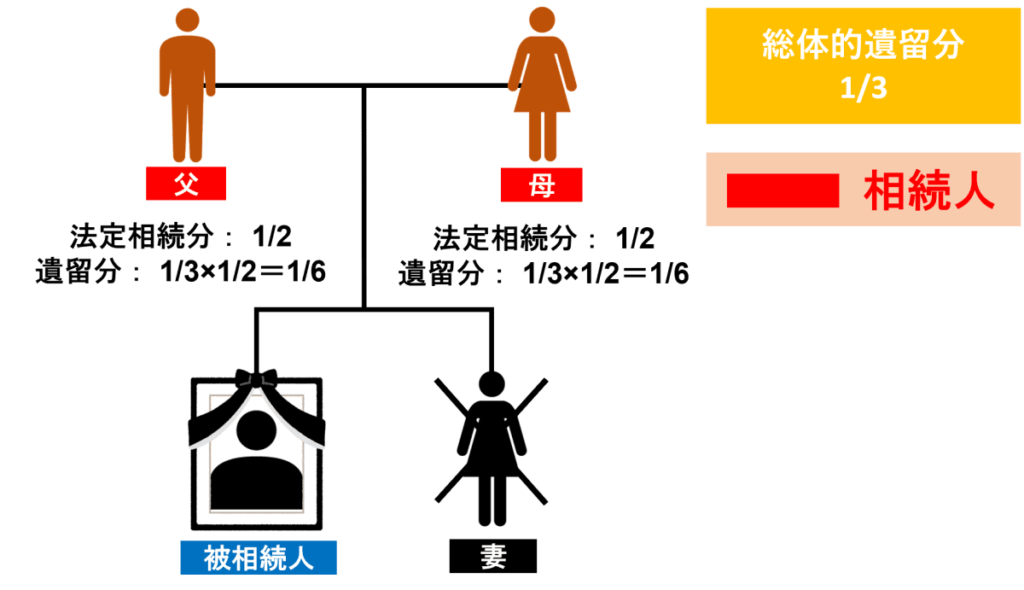

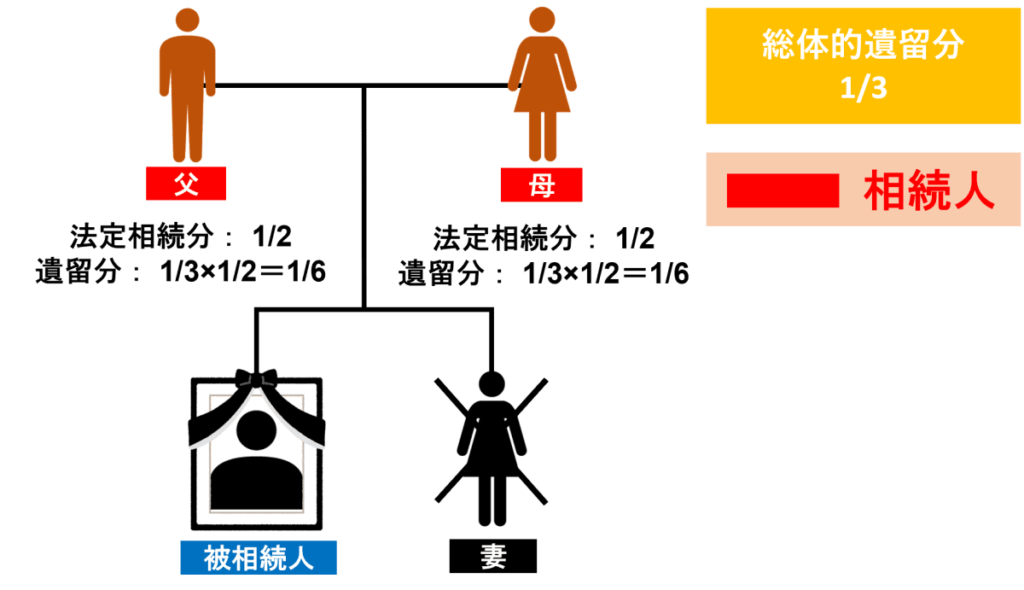

相続人:直系尊属のみ

相続人が直系尊属のみの場合、総体的遺留分の割合は1/3になります。

他の相続人の組合せの場合は総体的遺留分の割合は1/2ですが、直系尊属のみの場合1/3となりますので注意が必要です。

直系尊属は遺留分権利者です。

遺留分権利者が複数いますから、総体的遺留分の割合に各遺留分権利者の法定相続分を乗じて、個別的遺留分の割合を求めます。

直系尊属は父母2名いますから、法定相続分はそれぞれ、1÷2=1/2です。

父母の個別的遺留分の割合は、それぞれ1/3×1/2=1/6となります。

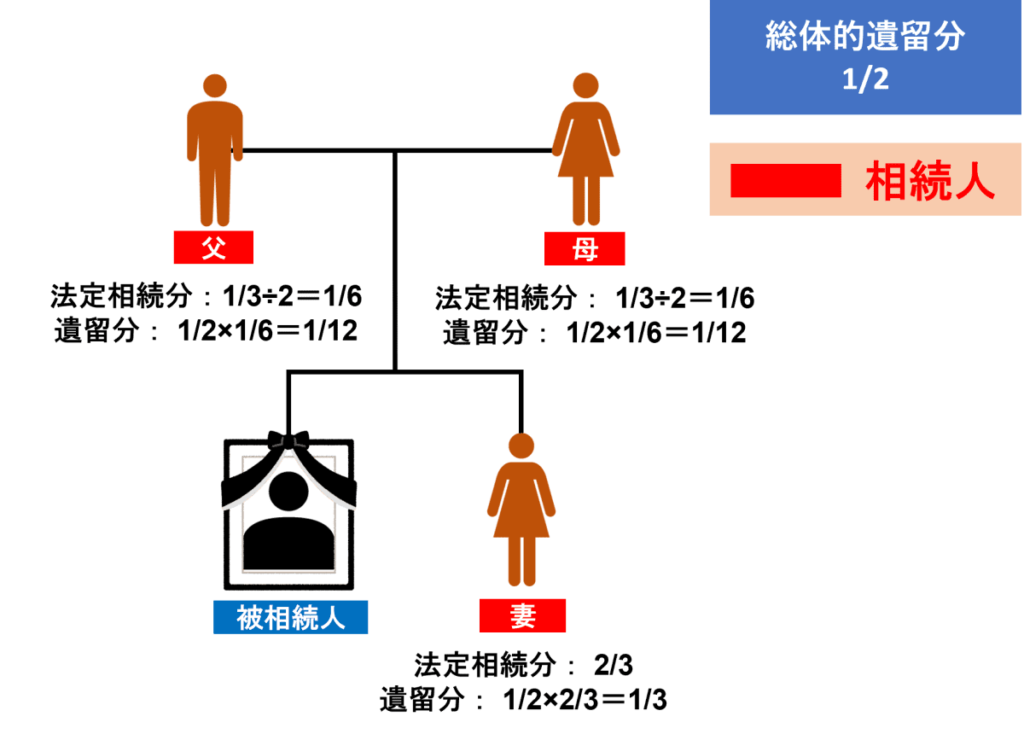

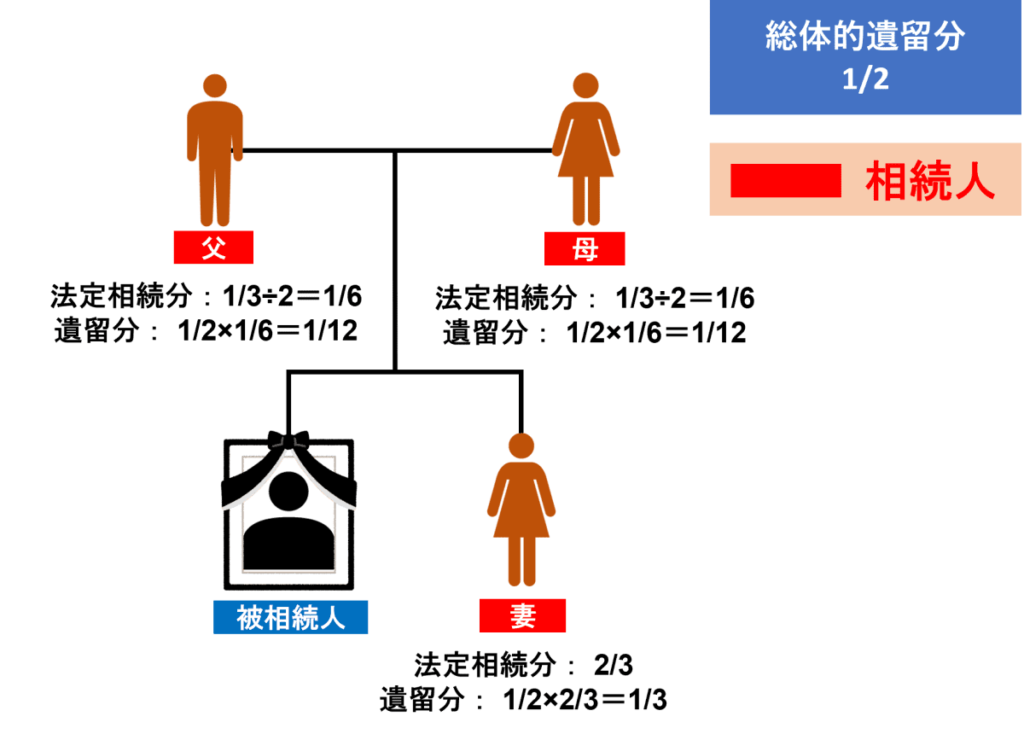

相続人:直系尊属と配偶者

相続人が直系尊属と配偶者の場合、総体的遺留分の割合は1/2になります。

直系尊属と配偶者は遺留分権利者です。

遺留分権利者が複数いますから、総体的遺留分の割合に各遺留分権利者の法定相続分を乗じて、個別的遺留分の割合を求めます。

配偶者の法定相続分は、2/3ですので、個別的遺留分の割合は、1/2×2/3=1/3となります。

直系尊属は父母2人がいますから、法定相続分は1/3÷2=1/6になります。

個別的遺留分の割合は、1/2×1/6=1/12になります。

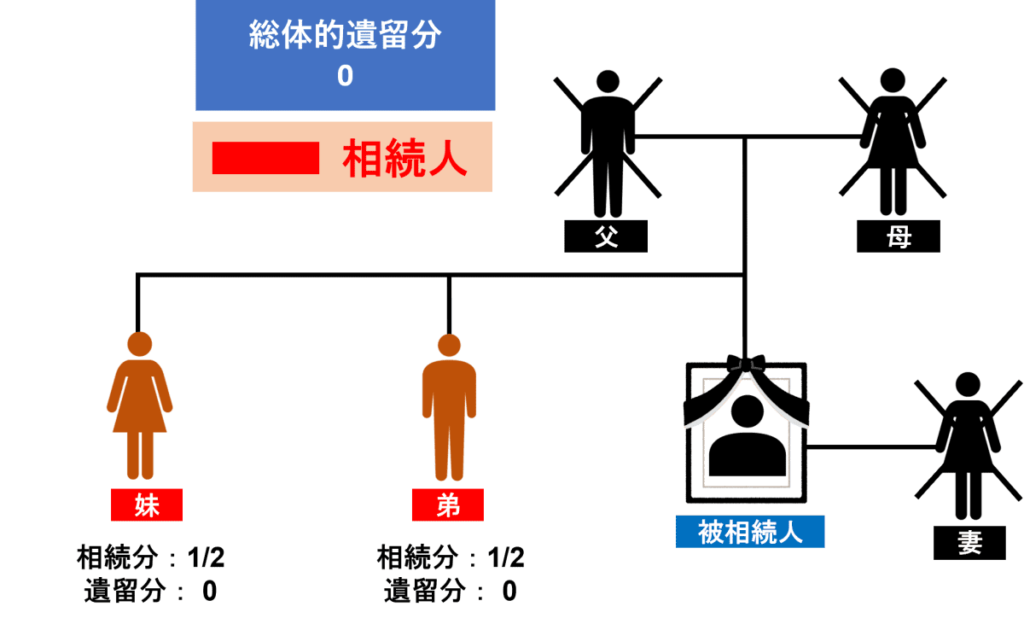

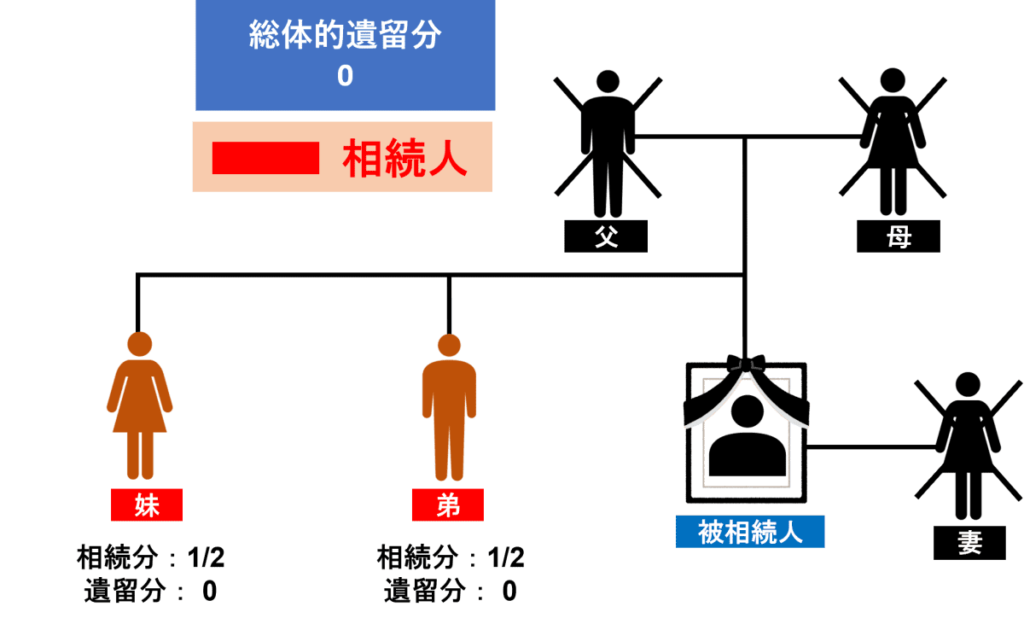

相続人:兄弟姉妹のみ

相続人が兄弟姉妹のみの場合、そもそも兄弟姉妹には遺留分が認められていませんから、総体的遺留分の割合は0になります。

したがって、兄弟姉妹の個別的遺留分の割合も0となります。

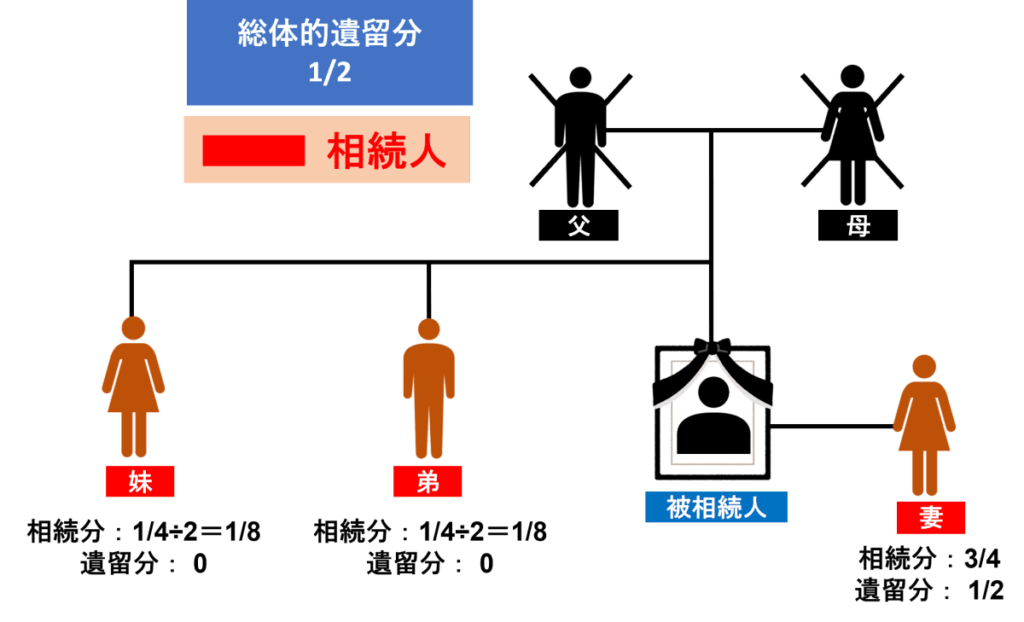

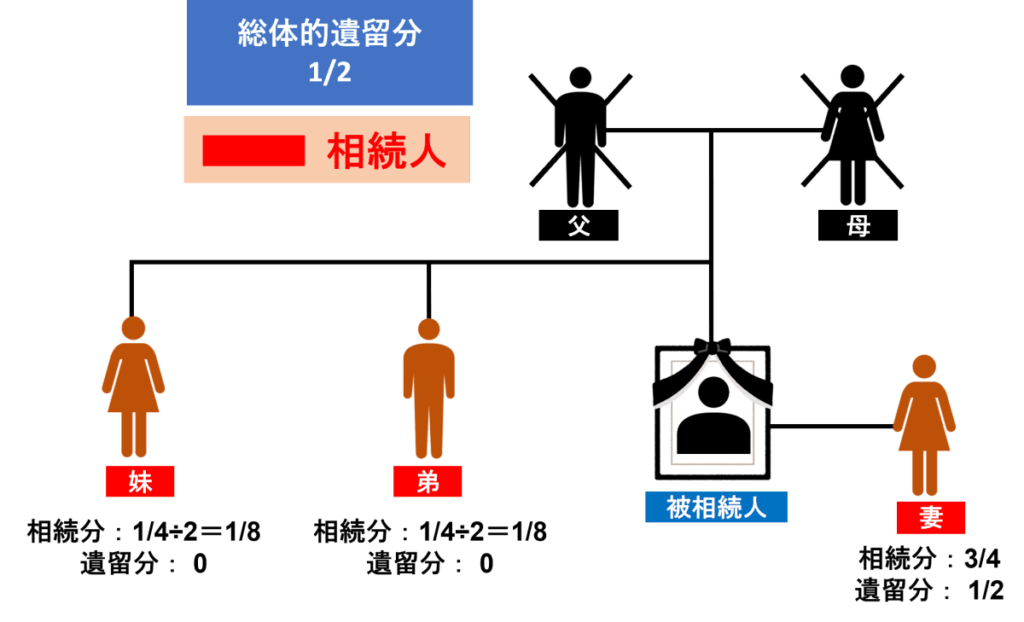

相続人:兄弟姉妹と配偶者

相続人が兄弟姉妹と配偶者の場合、総体的遺留分の割合は1/2になります。

遺留分権利者は、配偶者のみです。

遺留分権利者は配偶者1人ですから、個別的遺留分の割合も1/2となります。

まとめ

今回は、遺留分の割合について説明しました。

ポイントをまとめると次のとおりとなります。

- 遺留分とは、被相続人の財産のうち、相続人に取得することを保障されている最低限の取り分である。

- 遺留分権利者には相続人のみがなれる。ただし、兄弟姉妹は、相続人であっても遺留分は認められない。孫(子の代襲相続人)は遺留分権利者になれる。

- 遺留分の割合とは、被相続人の相続財産に対して、どれくらいの割合が遺留分になるかというもの。

- 遺留分の割合は、総体的遺留分に、各遺留分権利者の法定相続分を乗じることによって求められる。