「夫(妻)に勝手に離婚届を出されてしまった!」

夫婦で離婚することについて合意ができていないのに、配偶者が勝手に離婚届を提出してしまうことがあります。こういった恐れがある場合に、離婚届の提出をあらかじめ阻止するのが、離婚届不受理申出制度です。

本籍地である市区町村役場に離婚届不受理申出書を提出しておけば、配偶者が勝手に離婚届を提出しても、市区町村役場は離婚届を受理することはありません。

今回は、離婚届不受理申出書の入手方法、書き方、提出方法などについて説明します。

1 離婚届不受理申出制度とは

離婚届不受理申出制度とは、申出人以外が離婚届を提出しても、離婚届を受理しないように申出のできる制度です。

離婚届不受理申出書が提出されると、市区町村役場は、申出人以外の人が離婚届を提出しても受理することができません。

- 本籍地である市区町村役場に離婚届不受理申出書を提出する

- 市区町村役場は、申出人以外の人が離婚届を提出しても受理できない

この手続だけで、配偶者が勝手に離婚届を提出することを防ぐことができます。

2 離婚届不受理申出をすべき理由

2-1 離婚届は必要事項が記載されていれば受理される

離婚届は、必要事項が記載されていれば受理されてしまいます。

離婚届が受理されると離婚が成立します。戸籍上も離婚と記載されます。

離婚届のうち、届出人欄の署名押印は、届出人が自分で署名し、押印することが必要です(戸籍法29条)。

しかし、市区町村役場の担当者は、届出人欄に署名押印されているかどうかを確認するだけで、署名が本人の直筆であるかどうかは確認しません。また、押印についても、実印である必要はなく、認印で構いません。

つまり、届出人欄の署名押印が本人のものでなくても、それを確認することがないので、偽造による離婚届の受理はいくらでも起こり得ることになります。

2-2 離婚届が受理されると覆すのは簡単ではない

離婚届が受理されると、市区町村役場から本人に通知がされますので(戸籍法27条の2第2項)、偽造による離婚届が受理されたことはわかります。

しかし、偽造された離婚届であっても受理された事実は変わりません。

確かに、偽造された離婚届が受理されても離婚は無効です。協議離婚するには、夫婦に離婚の意思が必要ですが、偽造された離婚届が提出されたことから、夫婦に離婚の意思がないことは明らかだからです。

しかし、これを覆すためには、家庭裁判所で離婚の無効を確認する必要があります。

家庭裁判所の手続としては、いきなり訴訟は提起できません。まず、調停を申し立て、調停が不成立になってから訴訟を提起することになります(家事事件手続法257条1項)。

結果が出るまで時間がかかりますし、訴訟となれば弁護士に依頼するなどしてお金もかかります。勝手に離婚届を提出されてそれで泣き寝入りする人もいると聞きます。

だからこそ、こういった事態にならないためにも、離婚届不受理申出は重要となります。

3 離婚届不受理申出書の入手方法

離婚届不受理申出書の書式は全国共通です(戸籍法施行規則53条の4第2項)。

離婚届不受理申出書は、最寄りの市区町村役場でもらえます。札幌市のホームページからダウンロードもできます。

4 離婚届不受理申出書の書き方

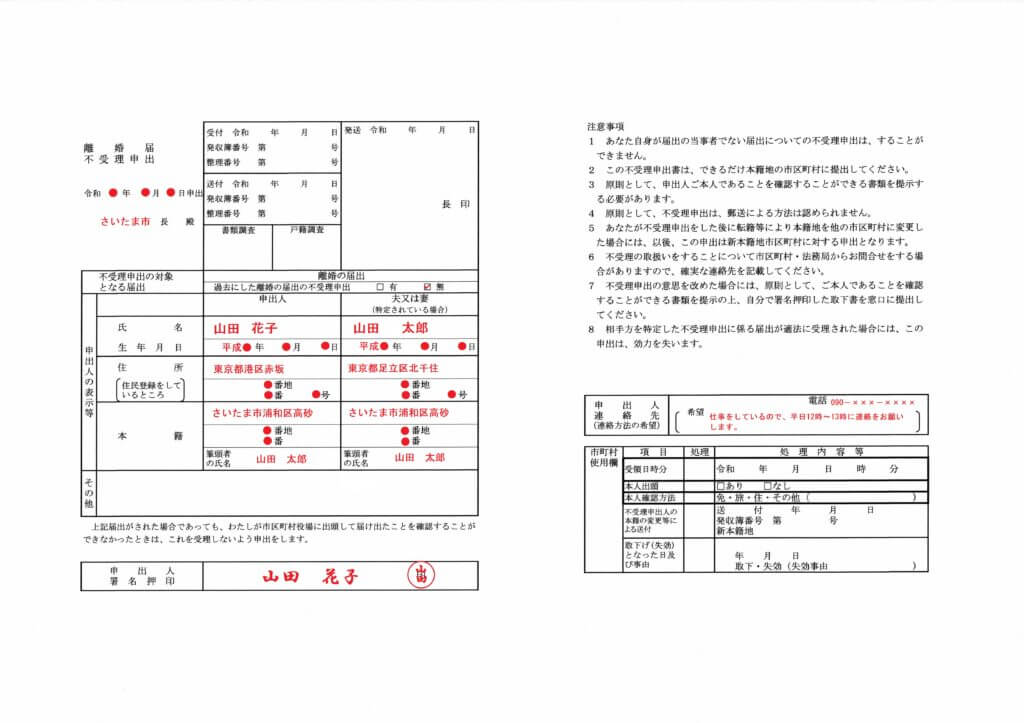

離婚届不受理申出書の書き方を示します。クリックすると画像が大きくなります。赤字部分が申出人が記載する箇所です。ポイントは次の二つです。

- 提出先は、本籍地の市区町村役場であること

- 届出人署名押印欄は、自分で署名押印する必要があること

5 離婚届不受理申出書の提出先等

離婚届不受理申出書の提出先は、申出人の本籍地の市区町村役場です(戸籍法27条の2第3項)。居住地では受け付けてくれないので注意しましょう。

郵送ではなく、申出人本人が市区町村役場に自ら出向いて提出するのが原則です(戸籍法施行令53条の4第1項)。

本人確認を求められますので、運転免許証などの身分証明書が必要です(何が必要かは、あらかじめ提出先の市区町村役場に確認するとよいと思います。)。

病気などやむを得ない場合には郵送も可能ですが、公正証書による提出(戸籍法施行令53条の4第4項)などかなり手間がかかります。

6 離婚届不受理申出書の有効期限

離婚届不受理申出ができるのは、離婚届が受理される前です。受理後は申出できませんから、迅速な対応が必要です。

また、離婚届不受理申出の有効期限はありませんが、次のどちらかがあると効力は失われます。

- 離婚届不受理申出書の取下げ(戸籍法施行令53条の4第5項)

- 申出人の離婚届の提出

離婚届不受理申出は、申出人が離婚届を提出したことが確認できない場合、離婚届を受理しないというものですから、取下げをしなくても申出人が離婚届を提出すれば受理されます。

7 まとめ

今回は、離婚届不受理申出制度について説明しました。

重要なのは次の二点だと思います。離婚届を勝手に提出される恐れがある場合は、離婚届不受理申出書を提出しておいた方がよいと思います。

- 離婚届が受理されると覆すのは簡単ではない

- 離婚届不受理申出をすれば、申出人以外の人が離婚届を提出しても受理されない