ねこ

ねこ家賃(賃料)を値上げしたい人「長年建物を貸しています。周辺に比べて家賃が安いので、店子さんに家賃の値上げを請求しましたが拒否されてしましました。固定資産税などの負担も大きいので値上げをしたいです。家賃を値上げするにはどうすればよいのでしょうか。」

弁護士の佐々木康友です。

建物の賃貸借契約が長期に及ぶと、物価などの経済事情の変動により、従前家賃(賃料)が相当なものではなくなることがあります。

この場合、建物の貸主と借主で協議して、相当な家賃で合意ができればよいですが、円滑に合意ができるとは限りません。

こういった場合、家賃を相当なものへと増額・減額するため、借地借家法32条により、家賃の増額・減額請求権が認められています。

今回は、建物賃貸借契約において、家賃(賃料)を値上げ・値下げする方法について説明します。

- 家賃の増額・減額請求権とは

- 増額・減額の対象となる家賃とは

- 家賃の増額・減額請求権の要件は

- 家賃の増額・減額請求権を行使するとどうなるか

- 相当な家賃の算定方法は

家賃(賃料)の増額請求権・減額請求権とは

家賃(賃料)は、建物賃貸借契約の締結時に、貸主・借主の合意により決めます。

建物賃貸借契約は、契約期間が長期に及ぶこともあるため、時間の経過とともに物価や税金などの経済事情が変動し、当初定めた家賃が不相当となることはあります。

この場合、当事者間で協議し、円満に家賃の変更について合意することができれば理想ですが、合意できるとは限りません。

とはいえ、不相当な家賃が長期間放置されることも適切ではありません。

そこで、借地借家法32条では、経済事情の変動により、家賃が不相当となった場合には、建物の貸主又は借主は、家賃の増額・減額を請求できることにしました(借地借家法32条)。

増額請求・減額請求の対象となる家賃(賃料)とは

家賃(賃料)とは、建物賃貸借契約による建物の使用の対価として、建物の借主が貸主に対して支払うものです。

借地借家法32条では、増額・減額の対象となる家賃を借賃としていますが、以下では一般的に使われている家賃で説明していきます。

建物賃貸借契約では、毎月、家賃のほかに共益費・管理費といった名目で支払いをすることがあります。

共益費・管理費の内容は、建物賃貸借契約により様々です。

- 家賃の一部の場合

- 建物維持管理費の場合

- 両者の意味を含む場合

共益費・管理費に変動が生じた場合、建物賃貸借契約において、家賃とは別に、共益費・管理費についての取り扱いが決まっていれば、それに従いますが、基本的には家賃と同じ性質のものと考えるべきでしょう。

家賃(賃料)の増額請求・減額請求の要件①(家賃が不相当になった場合)

家賃増額・減額請求権の要件は次の①②をともに満たすことです。

- 家賃が不相当になったこと

- 家賃を増額しない旨の特約がないこと

まずは①家賃が不相当になったことについて説明します。

借地借家法32条には、どのような場合に家賃が不相当となるかについて、考慮要素が次の3つが挙げられています(借地借家法32条1項)。

- 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減

- 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動

- 近傍同種の建物の家賃との比較

しかし、これらは例示に過ぎないことに注意してください。

これがあれば、それだけで家賃が不相当になるわけではなく、他の要素も総合的に考慮して、家賃が不相当となっているか(現行家賃を維持するのが公平かどうか)が判断されます。

また、家賃の増額請求・減額請求は、当事者によって従前家賃が決められた後、家賃決定の前提となる事情に変動があった場合にのみ認められます。

家賃決定と関係のない事情を主張しても、家賃の増額・減額は認められませんので注意が必要です。

以下、家賃が不相当となったかどうかを判断する場合の考慮要素について説明します。

土地又は建物に対する租税その他の負担の増減

土地又は建物に対する租税その他の負担の増減は、借地借家法32条1項に例示されている考慮要素です。

土地又は建物の必要諸経費の増減を意味します。

必要諸経費としては、次のようなものが考えられます。

こういったものが増減すると適正家賃に影響するという考え方です。

減価償却費、維持管理費、損害保険料、空室等損失相当額、貸倒引当金、固定資産税・都市計画税、地代、電気料金、水道料金、ガス料金(家賃に含まれている場合)

土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動

こちらも借地借家法32条1項に例示されている考慮要素です。

土地・建物の時価、物価、国民所得等の変動を意味します。

物価等の変動により、適正家賃も変動するという考え方です。

近傍同種の建物の家賃(賃料)との比較

近傍同種の建物とは、近隣地域、同一需給圏内の類似地域にあって、種類、構造、規模、用途等が類似している建物をいいます。

そういった建物の家賃と従前家賃を比較するというわけです。

つまり、家賃相場と比較するということになります。

従前家賃と家賃相場に差があったとしても、そのことだけで家賃の増額請求・減額請求が認められるわけではありません。

家賃の増額請求・減額請求は、当事者によって従前家賃が決められた後、家賃決定の前提となる事情に変動があった場合にのみ認められます。

単に家賃相場と差があることだけを理由に請求権を認めてしまうと、低い家賃で誘引して建物賃貸借契約を締結し、その後増額請求するという危険があるからです。

上記のとおり、借地借家法32条1項に挙げられている考慮要素はあくまでも例示に過ぎません。

家賃が不相当となっているかどうかは、借地借家法32条1項に列挙されている項目のほか、例えば、次のような要素も考慮されています。

当事者間の個人的な事情

家賃の相当性については、上記のような客観的な基準のみならず、当事者間の個人的事情も考慮されることがあります。

ただし、家賃増額・減額請求は、当事者によって従前家賃が決められた後、家賃決定の前提となる事情に変動があった場合にのみ認められるものですので、従前家賃を決める要因になった個人的事情でなければ考慮はされません。

- 情誼や人間関係から、相場よりも低い家賃としていたが、その後、そのようなことを配慮する必要がなくなった

- テナント側の事情により相場より安い家賃としていたが、事業が軌道に乗ったため、安い家賃とする必要がなくなった

- 第三者に賃貸することを予定して、満室保証をしていた上で一括借り上げされていた住宅について、満室保証の維持が困難であるとして家賃減額請求がされた

当事者間の個人的事情がなくなったことから家賃を一挙に相場に戻すのは、借主に対する影響が大きすぎるとして一定の範囲に制限されることも多いことに注意が必要です(東京地裁判決平成18年11月30日)。

従前家賃と適正家賃に差があること

従前家賃と適正家賃にほとんど差がない場合は、家賃は不相当とされない可能性があります。

通常は、従前家賃と適正家賃との間に5%以上の差があれば、従前家賃は不相当とされます。

但し、建物賃貸借契約の特約において、「家賃等を維持することが著しく不相当な場合に限る」などとして、増額・減額の要件が加重されている場合は、5%を超える差が生じていたとしても、不相当とは認められないこともあります。

一定期間が経過していること

通常、家賃の増額請求・減額請求をするには、従前家賃の決定後、一定程度の期間が経過していることが求められます。

何年以上といった基準があるわけではありません。

その間に従前家賃が不相当と認められる程度の経済事情の変動があれば短期間でも認められます。

1年程度の期間経過でも認められる場合はあります。

家賃(賃料)の増額請求・減額請求の要件②(家賃を増額しない旨の特約がない場合)

家賃を増額しない旨の特約がある場合は、家賃増額請求は認められません。

反対に、家賃を減額しない旨の特約がある場合は、家賃減額請求は認められます。

借主の利益に配慮したものです。

建物賃貸借契約において、家賃の増額・減額については協議するとの特約が設けられている場合があります。

この場合、相手方と協議をしないまま、家賃の増額請求・減額請求ができるのかが問題となりますが、こういった規定はできる限り訴訟によらずに協議により解決するとの趣旨に過ぎないので、協議を経ないで家賃の増額請求・減額請求をすることは可能と考えられます。

建物賃貸借契約では、時間の経過や一定の基準により、当然に家賃が改定される合意がなされる場合があります。

これは、自動改定特約(スライド条項)といわれます。

「家賃を3年ごとに5%増額する」「土地路線価の変動率にスライドして家賃を増減する」などと定められていることが多いです。

自動改定特約がある場合に、家賃の増額請求・減額請求ができるのかが問題となりますが、借地借家法32条1項は強行規定であるので、自動改定特約があっても家賃の増額請求・減額請求はできるとされています(最高裁判所判例平成15年10月21日)

家賃(賃料)の増額請求権・減額請求権の行使の効果

家賃(賃料)の増額請求権・減額請求権は形成権であるため、相手方に家賃の増額請求・減額請求の意思表示が到達したら、将来に向かって家賃が相当額まで増額・減額します。

問題となるのは、その相当額がいくらかということですが、当事者間の協議で決まらなければ、裁判所の手続きに委ねるしかありません。

家賃の増額・減額請求について訴訟を提起する場合、まずは民事調停の申立てをしなければなりません。

これを調停前置といいます(民事調停法24条の2)。

裁判所の決定は、家賃の増額請求・減額請求の意思表示の時点に遡って効力を生じます。

家賃(賃料)の増額請求・減額請求の方法

家賃の増額請求・減額請求は、相手方に対する意思表示により行います。

相手方に意思表示が到達すれば、将来に向かって家賃が相当額まで増額・減額します。

意思表示は口頭でも構いませんが、意思表示の有無、効力発生時点が問題となることから、内容証明郵便によるのが通常です。

増額・減額請求の理由・金額の明示は不要とされます(東京地裁昭和42年4月14日)。

但し、増額・減額を請求することについては明確に伝える必要があります。

増額・減額請求したが、合意できない場合の支払方法

家賃の増額請求・減額請求により、家賃が相当額まで増額・減額します。

相当額について当事者間で合意ができない場合は、最終的には裁判所が判断しますが、裁判所の判断には時間が掛かります。

それでは、裁判所の判断が出るまでは、家賃の支払いはどうすればよいのでしょうか。

これについて定めたのが借地借家法32条2項、3項です。

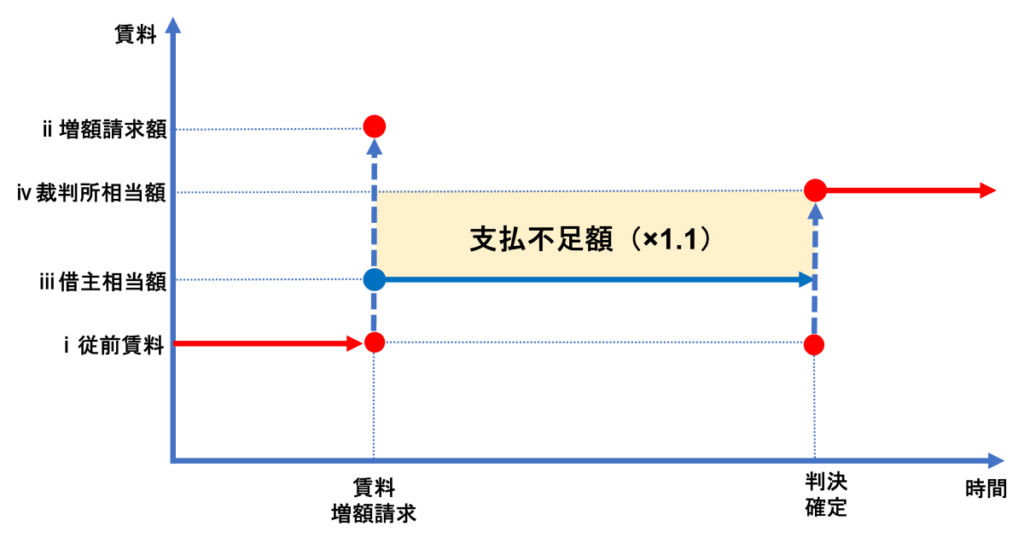

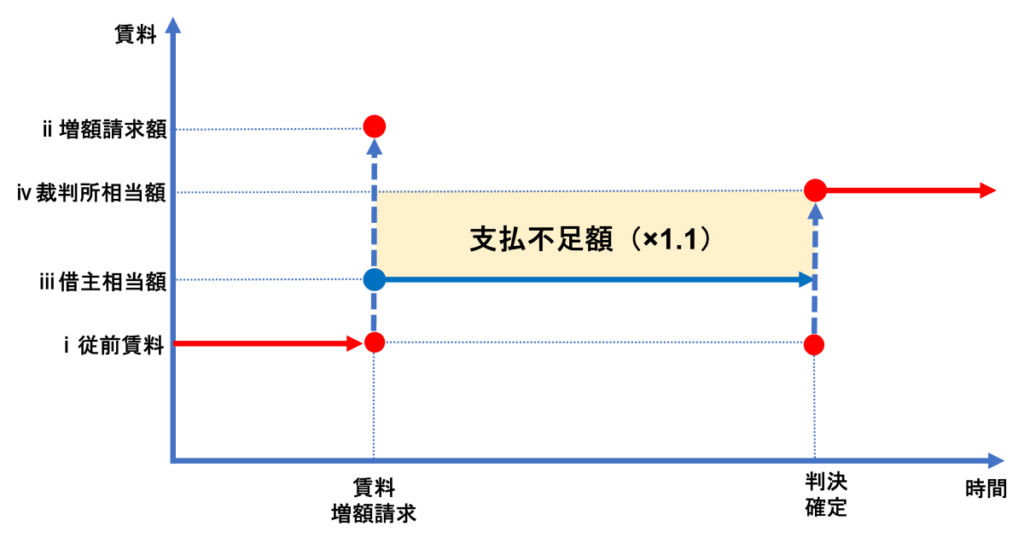

増額請求の場合(借地借家法32条2項)

貸主の増額請求の場合、借主は、裁判が確定するまで、借主が相当と認める家賃を支払えばよいです。

裁判により、借主の支払った金額が相当と認められれば、最終的な家賃として確定します。

一方、裁判により、借主の支払った金額を上回る金額が相当と認められた場合は、貸主に対し、不足額について年1割の利息を付けて支払う必要があります。

裁判が確定するまでは、相当と認める金額は、借主の主観により決めるしかありませんが、金額が少なすぎる場合は、債務不履行となる場合があります(最高裁判所判例平成8年7月12日)。

また、貸主が、借主が相当と認める家賃の受領を拒んだ場合、貸主は、家賃を供託所に供託することができます。

これにより、家賃不払いによる債務不履行を免れることができます。

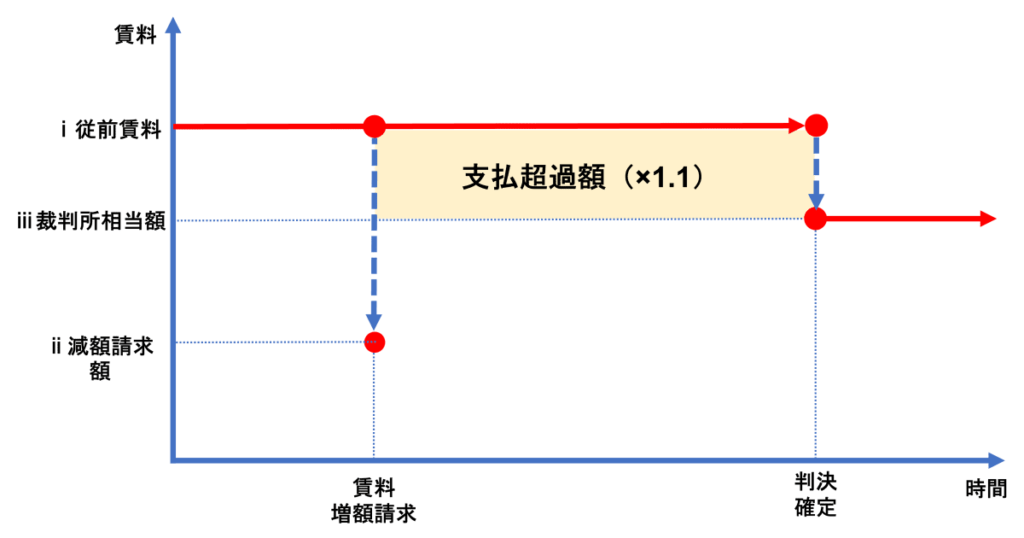

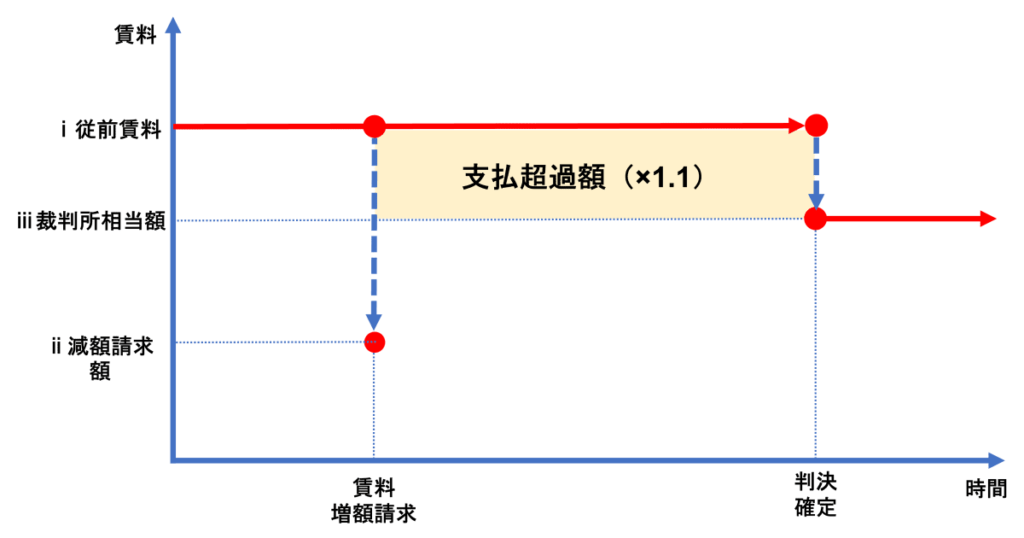

減額請求の場合(借地借家法32条3項)

借主の減額請求の場合、貸主は、裁判が確定するまで、相当と認める家賃を請求すればよいです。

通常、貸主が相当と認める家賃は、従前家賃となります。

借主は、減額請求をしながらも、裁判が確定するまでは、暫定的にせよ、従前家賃を支払う必要があります。

従前家賃を下回る金額しか支払わない場合は、債務不履行となります。

裁判により、家賃の減額が認められなければ、従前家賃が最終的な家賃として確定します。

一方、裁判により、従前家賃を下回る金額が相当と認められた場合は、貸主は、借主に対し、超過額(従前家賃と相当額の差額)について年1割の利息を付けて支払う必要があります。

相当額の算定方法

裁判所が相当な家賃(賃料)を算定する場合、不動産鑑定評価基準における適正賃料の考え方を採用することが多いです。

不動産鑑定評価基準では、継続賃料の適正賃料を求める鑑定評価方法としては、次の4つが挙げられている

継続賃料とは、不動産の賃貸借等の継続に係る特定の当事者間において成立するであろう経済価値を適正に表示する家賃(賃料)をいいます。

要するに、増額・減額請求後の相当な家賃(賃料)のことです。

どの手法を用いるかはケースバイケースであり、通常、4つの方法の全部又は一部を使って試算賃料を求めます。

それぞれの鑑定評価方法の特色を考慮の上、各試算賃料を調整し、総合的な判断により継続賃料を求めます。

利回り法

利回り法は、建物とその敷地の価格に期待利回りを乗じて得た額に、賃料改定時点における必要諸経費を加算する方法です。

必要諸経費には、減価償却費、維持管理費、公租公課、損害保険料、貸倒れ準備費、空室等による損失相当費が含まれます。

スライド法

スライド法は、従前賃料を基準として、その後の経済指標の変動率を乗じて得た額に、賃料改定時点における必要諸経費を加算する方法です。

経済指標には、物価指数や賃料の変動指数が用いられます。

差額配分法

差額配分法は、対象建物と土地の経済価値に即応した適正な賃料と実際に支払っている賃料の差額について、契約内容や契約締結の経緯等を勘案の上、この差額のうち貸主が負担するべきと考えられる部分を実際に支払っている賃料に加算して、適正賃料を求める方法です。

賃料の差額のうち貸主の負担する割合は、1/2とする場合が多いです。

借主の負担が大きくなるようであれば1/3とする場合もあります。

賃貸事例比較法

賃貸事例比較法は、近隣の同種同等の賃貸事例における賃料相場と比較し、個別要因による補正を行う方法です。