ねこ

ねこ自筆証書遺言保管制度について知りたい人「法務局で遺言書を保管してもらえるようになったみたいですね。私も数年前に作成した遺言書を保管してもらいたいと思うのですが可能でしょうか。」

弁護士の佐々木康友です。

「せっかく遺言書を作成したけれど、自宅での保管は心配…」

「最近の自然災害の増加を考えると、もっと安全な保管方法はないかしら…」

「認知症になったときのことを考えると、遺言書の保管場所を誰かに伝えておく必要があるのでは?」

このような遺言書の保管に関する不安や疑問は、私の事務所にも寄せられています。実際、遺言書の紛失や発見の遅れは、相続トラブルの大きな原因となります。

そこで心強いのが、2020年7月10日にスタートした「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)に基づく自筆証書遺言保管制度です。この制度により、法務局で遺言書を安全に保管できるようになりました。

本記事では、以下の内容について、実務経験に基づき具体的に解説します。

- 自筆証書遺言保管制度のメリットと注意点

- 具体的な手続きの流れと必要書類

- よくある質問とその回答

- 弁護士として実際の相談で多い疑問点とその解決方法

自筆証書遺言全般については、次の記事で詳しく説明していますので参考にして下さい。

よくある質問(FAQ)

まずは、遺言書保管制度について、実務で多く寄せられる基本的な質問にお答えします。

- 法務局で遺言書を保管するのに費用はいくらかかりますか?

-

遺言書1通の保管手数料は3,900円です。この費用は申請時の一回限りで、年間管理費などは発生しません。ただし、複数の遺言書を預ける場合は、1通ごとに3,900円が必要となります。また、保管証の再発行はできませんので、保管証は大切に保管してください。

- すでに作成済みの遺言書は預けられますか?

-

原則として可能です。ただし、以下の要件を満たしている必要があります。

- 民法968条に定める自筆証書遺言の方式要件を満たしていること

- 法務局所定の様式(A4サイズ、指定の余白など)に適合していること

既存の遺言書がこれらの要件を満たしていない場合は、法務局の様式に従って作り直す必要があります。

- 遺言書の保管を依頼できる法務局はどこですか?

-

遺言書保管法4条1項および3項により、以下のいずれかの法務局に申請できます。

- 遺言者の住所地を管轄する法務局

- 遺言者の本籍地を管轄する法務局

- 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局

- 代理人に手続きを依頼できますか?

-

遺言書保管法4条6項により、申請は遺言者本人が法務局に出向いて行う必要があります。成年後見人や親族であっても、代理人による申請はできません。これは、遺言書の真正性を確保し、改ざんを防止するための重要な要件です。

自筆証書遺言保管制度の概要

遺言書保管制度創設の背景

近年、高齢化の進展や単身世帯の増加に伴い、遺言書の重要性が高まっています。遺言には、公正証書遺言と自筆証書遺言という2つの主要な方式があります。

公正証書遺言は、公証人が作成し公証役場で保管される遺言書です。作成時に公証人による厳格な確認があり、原本は公証役場で確実に保管されるため、安全性が高いという特徴があります。一方で、2人以上の立会人が必要となるなど、手続きの負担が大きいという課題があります。

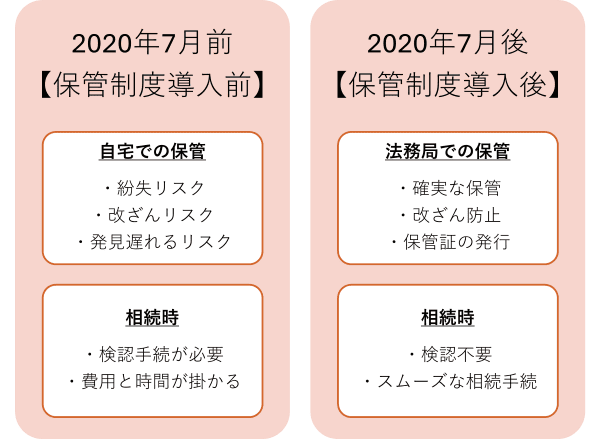

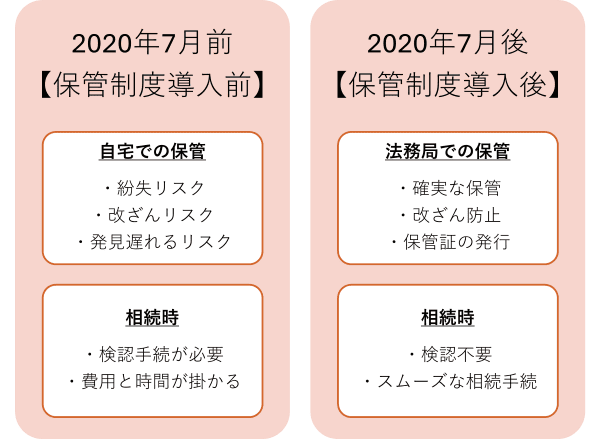

これに対し、自筆証書遺言は、遺言者が全文を自書し、日付と氏名を書いて押印するだけで作成できる手軽な方式です(民法968条)。しかし、これまで自筆証書遺言は遺言者自身が保管する必要があり、以下のような問題が指摘されていました。

- 遺言書の紛失するおそれがある

- 相続人が遺言書を隠匿したり改ざんするおそれがある

- 遺言書の存在を相続人が知らないまま相続が完了してしまうことがある

- 自然災害により遺言書が滅失する可能性がある

| 特徴 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |

|---|---|---|

| 作成方法 | 公証人が作成(口授による) 証人2名以上必要 公証役場へ出向く必要あり | 遺言者本人が全文を自書 日付・氏名の自署と押印 証人不要で1人で作成可能 |

| 保管方法 | 遺言者の死亡後50年 証書作成後140年 遺言者の生後170年間 | 従来:自己保管 2020年7月以降:法務局保管も可能 |

| 費用 | 財産額に応じた手数料と証人費用 | 作成自体は無料 法務局保管の場合:3,900円 |

| 検認手続 | 不要 | 自己保管:必要 法務局保管:不要 |

| メリット | 無効となるリスクが低い 原本の保管が確実 家族間の紛争を防ぎやすい | 手軽に作成できる 費用が安い 時間や場所を選ばず作成可能 |

| デメリット | 手続きが煩雑 手続費用が比較的高額 証人の手配が必要 | 要件不備で無効となるリスク 自己保管の場合、紛失・隠匿のリスク 相続人による改ざんのリスク(自己保管の場合) |

遺言書保管制度の創設

このような課題に対応するため、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)が制定され、2020年7月10日から、全国の法務局で自筆証書遺言を保管できるようになりました。

この制度により、法務局が遺言書の原本を保管し、デジタルデータとしても管理することで、遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、確実な保管が可能となりました。

さらに、遺言者の死後、相続人等は法務局で遺言書の保管の有無を確認できるため、遺言書の存在を知らないまま相続が完了してしまうことを防ぐことができます。

制度の詳しい内容は、法務省のホームページからも確認することができます。

遺言書保管制度の特徴

本制度の主な特徴は以下のとおりです。

- 遺言書は法務局で厳重に保管される(遺言書保管法6条、7条)

- 遺言書の存在及び内容は遺言者の死亡まで厳格に秘密が保持される(同法7条、9条4項、10条2項、同法省令44条1項1号)

- 遺言書の検認手続が不要となる(同法11条)

- 相続人等は遺言者の死後、遺言書の存在を確実に知ることができる(同法9条)

自筆証書遺言保管制度のメリット

自筆証書遺言を自分で保管せずに法務局で保管することには、相続開始前(保管時)にも相続開始後にも様々なメリットがあります。以下で詳しく説明します。

遺言書の紛失防止

遺言書を自宅で保管している場合、様々な理由で紛失するリスクがあります。実際の相談では、以下のようなケースが多く見られます。

80代のAさんは、10年前に作成した遺言書を自宅の金庫で保管していました。最近、高齢のためか物忘れが多くなり始め、「もし認知症にでもなって遺言書の保管場所を忘れてしまったら」という不安を感じていました。

このような場合、法務局での保管により、以下のような状況でも遺言書は確実に保護されます(遺言書保管法6条、7条)。

- 認知症の進行による遺言書の紛失

- 災害や火災による遺言書の滅失

- 引っ越し時の遺言書の紛失

- 整理時の遺言書の誤廃棄

遺言書保管法8条4項により、遺言書原本の返還を求めることができるのは、遺言者本人が遺言書を撤回する場合のみとされているので、遺言書の紛失のリスクはほぼゼロになるといえます。

遺言書の存在及び内容の秘密保持

遺言者の生前、遺言書の内容を閲覧できるのは遺言者本人だけです(遺言書保管法6条2項)。

遺言者の生前、遺言者以外の第三者は、たとえ推定相続人であったとしても遺言書の存在及び内容を知ることはできません。

遺言書遺言書保管法10条1項の条文だけを見ると、遺言者の生前であっても、遺言書保管事実証明書の交付を請求できるように読めますが、遺言書保管法省令44条1項により、遺言書保管事実証明書の交付を受けるためには、「遺言者が死亡したことを証明する書類」を提出する必要があるため、遺言書保管事実証明書の交付請求ができるのは遺言者の死後に限定されています(遺言書保管法9条4項、10条2項、同法省令44条1項1号)。

改ざん・隠匿の防止

自筆証書遺言を自宅で保管している場合、相続開始後に相続人が遺言書を発見し、その内容に不満を持った場合、遺言書が隠匿されたり破棄されたりするリスクがあります。

80代のBさんは、長男と次男がいましたが、介護してくれた次男により多くの財産を相続させたいと考え、遺言書を作成しました。しかし、「長男が遺言書を見つけて破棄してしまうのではないか」と心配していました。

遺言書保管制度では、遺言書の原本は法務局で厳重に保管されます。相続人は遺言書の内容を証明する書面(遺言書情報証明書)の交付を受けることはできますが、原本の返却を受けることはできないので(遺言書保管法9条1項)、遺言書の改ざんや隠匿を防止できます。

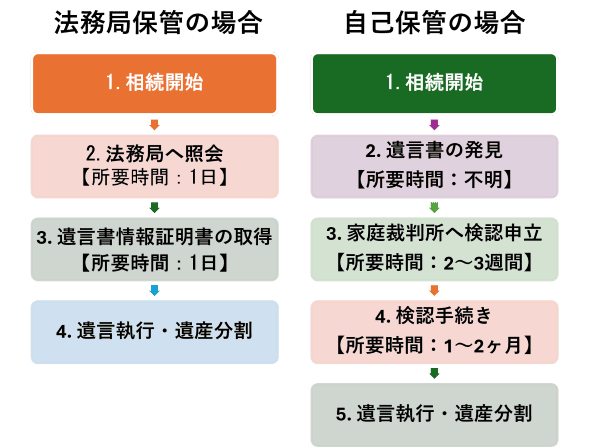

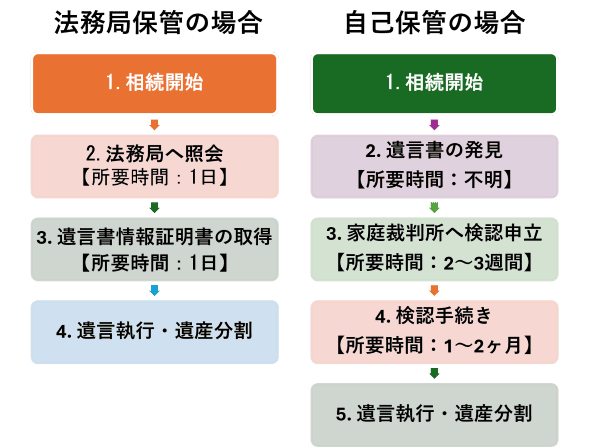

検認手続の省略

自筆証書遺言を自宅で保管している場合、相続開始後に家庭裁判所での検認手続が必要となります(民法1004条)。これは、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きですが、以下のような負担がありました。

- 相続人全員への通知が必要

- 遠方の相続人は手続きのために移動が必要

- 手続き完了まで1〜2ヶ月程度を要する

法務局保管制度を利用すれば、検認手続は不要となります(遺言書保管法11条)。これにより、相続手続きの迅速化と相続人の負担軽減が図れます。

方式要件違反の防止

60代のCさんは、自身で遺言書を作成しましたが、押印を忘れていたことに気づかず、方式要件違反で無効となるところでした。

法務局での保管申請時には、法務事務官(遺言書保管官)が民法968条の方式要件に適合しているかを審査します。これにより、要件違反による無効を事前に防ぐことができます。

遺言の存在の確実な伝達

遺言書保管法9条5項により、法務局は遺言者の死後、遺言書を閲覧させたときは、遺言者の相続人、受遺者、遺言執行者に対して、遺言書を保管している旨を通知します。これにより、遺言の存在を知らないまま相続が完了してしまうことを防ぐことができます。

遺言書保管の手続き

遺言書を法務局で保管するための具体的な手続きについて、準備段階から保管証受領までの流れを詳しく説明します。

申請前の準備

遺言書の作成・確認

遺言書は法務局指定の様式に従って作成する必要があります。具体的には以下の要件を満たす必要があります。

- A4サイズの用紙を使用すること

- 用紙の両面に余白を設けること(上下左右それぞれ2cm以上)

- 文字は消えにくい筆記具で記載すること

- 各ページに通し番号を付けること

- 遺言者の戸籍上の氏名を使用すること

実務上の注意点として、パソコンで作成した遺言書は保管できません。また、一度提出した遺言書に追加・訂正を書き込むことはできませんので、内容に誤りがないか事前によく確認することが重要です。

必要書類の準備

申請には以下の書類が必要です。

- 遺言書原本

- 遺言書保管申請書

- 住民票の写し(3ヶ月以内のもの)

- 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど有効期限内のもの)

- 手数料3,900円

申請先の法務局の選択

遺言書保管法4条1項および3項により、申請できる法務局は以下のいずれかです。

- 遺言者の住所地を管轄する法務局

- 遺言者の本籍地を管轄する法務局

- 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局

予約と申請手続き

予約

法務局への来庁は予約制となっています。管轄の法務局に電話で予約を入れましょう。予約から申請までは通常1週間程度かかります。

法務局での手続き

予約日当日は、遺言者本人が法務局に出向く必要があります(遺言書保管法4条6項)。手続きの流れは以下の通りです。所要時間は通常30分程度です。

- 受付での本人確認

- 申請書の記入・提出

- 遺言書の提出

- 法務局職員による要件審査

- 手数料の納付

- 保管証の受領

保管証の受領と管理

手続き完了後、その場で保管証が発行されます。保管証には以下の情報が記載されます。

- 遺言者の氏名、生年月日

- 遺言書保管所の表示

- 保管番号

重要な注意点として、保管証は再発行できないので注意してください(遺言書保管法施行規則15条)。紛失防止のため、以下の対応をお勧めします。

- 金融機関の貸金庫などで保管しておく

- 相続人に保管場所を知らせておく(相続人に遺言書を作成したことを伝えている場合)

- コピーを作成して別の場所でも保管する

遺言者が持つ権利と義務

法務局に遺言書を保管した後も、遺言者には様々な権利が認められています。同時に、いくつかの重要な注意点もあります。以下、具体的に説明していきます。

遺言書の保管の撤回

遺言者は、法務局に保管を依頼した遺言書について、いつでも保管の撤回を請求することができます(遺言書保管法8条1項)。これは遺言の撤回の自由(民法1022条)を保障するものです。

撤回の手続きは以下の通りです。

- 遺言者本人が法務局に出向く

- 保管証を提示する

- 遺言書の返還と保存されている画像情報の消去を請求する

注意点として、保管の撤回を請求できるのは遺言者本人のみです。また、撤回の請求は遺言者が自ら法務局に出向いて行う必要があります(遺言書保管法8条4項)。

遺言書の閲覧請求権

遺言者は、法務局に対して保管している遺言書の閲覧を請求することができます(遺言書保管法9条3項)。実務上、以下のような場合に閲覧請求が行われます。

- 遺言の内容を確認したい場合

- 新しい遺言を作成する際の参考にしたい場合

- 財産状況の変化に応じて内容を見直したい場合

閲覧請求も遺言者本人が法務局に出向いて行う必要があります。保管証の提示が必要となりますので、保管証は大切に保管しておきましょう。

遺言書の修正・変更

重要な注意点として、一度法務局に保管した遺言書に追記や修正を加えることはできません。内容を変更したい場合は、以下のいずれかの対応が必要となります。

- 現在保管している遺言書の保管を撤回し、新しい遺言書を作成して保管を申請する

- 新しい遺言書を作成して追加で保管を申請する(手数料3,900円が別途必要)

保管証の取扱い

保管証は遺言書の保管を証明する重要な書類です。

保管証は再発行できませんので厳重に保管する必要があります。相続手続きの際に必要となることがありますので、相続人が遺言書を作成したことを知っているのであれば、保管場所を知らせておくことも考えられます。

なお、保管証を紛失した場合でも、遺言書自体は法務局で保管されていますので、遺言の効力に影響はありません。ただし、保管の撤回や閲覧の際に手続きが煩雑になる可能性があります。

相続人等が持つ権利

遺言者の死後、相続人等の利害関係人には以下の権利が認められています。それぞれの権利の内容と行使方法について説明します。

遺言書の閲覧請求権

相続人、受遺者(遺贈を受けた人)、遺言執行者は、遺言者の死後、法務局に対して遺言書の閲覧を請求することができます(遺言書保管法9条3項)。閲覧請求の際は以下の書類が必要です(遺言書保管法省令34条、38条)。

- 顔写真付きの本人確認書類(有効期限内のもの)

- 住民票の写し(3ヶ月以内のもの)

- 相続人であることを証明する戸籍謄本等

- 遺言者の死亡を証明する除籍謄本等

閲覧後、法務局は遺言者の相続人、受遺者、遺言執行者に対して、遺言書を保管している旨を通知します(遺言書保管法9条5項)。これにより、遺言の存在を知らないまま相続が進行することを防ぐことができます。

遺言書情報証明書の交付請求権

相続人等は、遺言書の内容を証明した書面(遺言書情報証明書)の交付を請求することができます(遺言書保管法9条1項)。この証明書は、金融機関や不動産登記の際に必要となります。

注意点として、遺言書の原本は法務局に保管されたままとなり、原本の返還を受けることはできません。これは遺言書の改ざん防止のための重要な規定です。

交付請求の際に必要となる書類は閲覧請求と同じです(遺言書保管法省令34条)。

遺言書保管事実証明書の交付請求権

相続人等は、法務局に対して自分に関係する遺言書が保管されているかどうかを証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます(遺言書保管法10条1項)。

この証明書には以下の情報が記載されます。

- 遺言書の有無

- 作成年月日

- 保管されている法務局名

これらの権利はいずれも遺言者の死後でなければ行使できません(遺言書保管法9条4項、10条2項、同法省令44条1項1号)。これは遺言の内容を遺言者の死亡まで厳格に秘密として保持するためです。

実務上の重要な注意点

実際上の経験から、特に注意が必要な点について解説します。

遺言書の作成段階での注意点

法務局指定の様式について

よくあるのが様式が誤っているために保管申請が受けつけられない場合です。作り直しの手間を省くため、事前に法務局のホームページで様式を確認するなどしておいた方がよいでしょう。

- 余白の確保(上下左右各2cm以上)

- 通し番号の記載方法(表面右上に「1/3」のように記載)

- 文字の訂正方法(二重線を引き、訂正印を押す)

遺産の特定方法

財産の表示が不明確だと、将来のトラブルの原因となります。特に以下の点に注意が必要です。

- 不動産は登記簿の表示に従って記載する

- 預貯金は金融機関名、支店名、口座種類を明記する

- 「一切の財産」という表現は避け、可能な限り財産は具体的に記載する

保管申請時の注意点

本人確認について

本人確認は非常に厳格に行われます。以下の書類を必ず用意しましょう。

- 顔写真付きの本人確認書類(有効期限内のもの)

- 住民票の写し(3ヶ月以内のもの)

保管証の取扱い

保管証の紛失は相続手続きの遅延原因となりますので、以下のような対応をしておくとよいでしょう。

- 保管証のコピーを複数作成しておく

- 保管場所を信頼できる相続人に伝えておく

- 保管証番号を別途メモして保管しておく

相続発生後の注意点

手続きの迅速な着手

遺言書が法務局に保管されている場合、検認手続は不要となりますが(遺言書保管法11条)、できるだけ速やかに以下の手続きを行うことをお勧めします。

・法務局での遺言書の閲覧

・遺言書情報証明書の取得

・相続人への通知

なお、遺産分割には期限の定めはありませんが(特別受益や寄与分の主張の制限を定めた民法904条の3の場合を除く)、相続開始後できるだけ早期に手続きを進めることが望ましいでしょう。遺産分割が長引くと、相続人間の関係悪化や、相続財産の管理に関するトラブルなどが生じやすくなります。

関係機関との調整

金融機関や不動産登記の実務では、まだ法務局保管の遺言書への対応に不慣れな場合があります。遺言書情報証明書で対応可能なことを説明し、必要に応じて法務局への確認を依頼しましょう。

自筆証書遺言保管制度の活用に向けて

今回は、2020年7月10日にスタートした自筆証書遺言保管制度について説明しました。以下のような状況にある方には、特に本制度の利用をお勧めします。

- 高齢の方、特に一人暮らしの方

- 認知症の不安がある方

- 相続争いの可能性がある方

- 自然災害の被害を心配されている方

- 遺言の内容を確実に実現したい方

本制度を有効に活用するためには、法務局指定の様式の確認や遺言書における遺産の表示方法の検討など、申請前の十分な準備をしておくことが必要となります。

また、円滑な相続手続きを実現するため、相続人等への適切な情報提供についても検討する必要があるでしょ

以下のような場合は、遺言書の内容や相続人への対応について慎重な検討が必要となるため、弁護士等の専門家への相談をお勧めします。

- 遺言の内容が複雑な場合

- 相続人間で争いが予想される場合

- 外国に居住する相続人がいる場合

- 事業承継を含む場合

本制度は、遺言者の意思を確実に実現するための有効な手段です。2020年の制度開始以降、多くの方にご利用いただいており、相続トラブルの予防に大きな効果を上げています。不安な点がございましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。