ねこ

ねこ元夫に養育費を支払わせる方法について知りたい人「元夫とは、離婚時に月5万円の養育費を支払うことで合意していますが、元夫は2回支払っただけで、その後一切支払いをしません。元夫に支払わせる方法はあるでしょうか。」

離婚後、親権者とならなかった親(非監護親)には、親権者となった親(監護親)に対して養育費を支払う義務がありますが、養育費は支払われないことが多いのが現実です。

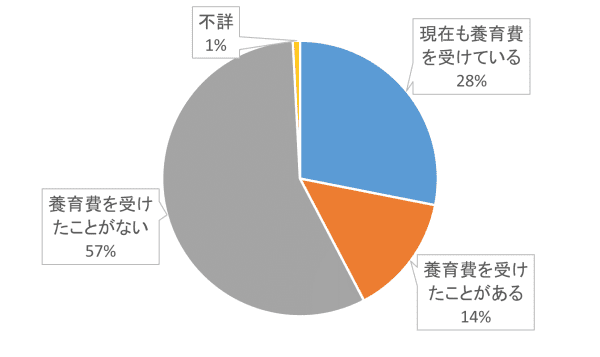

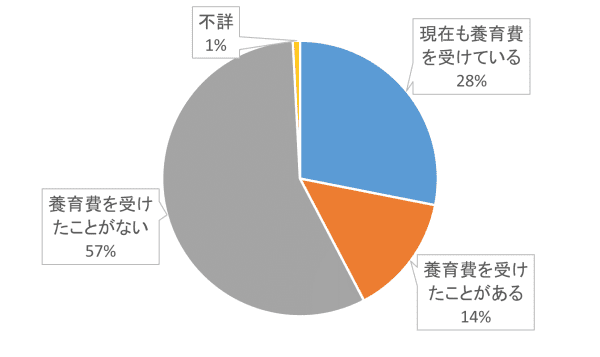

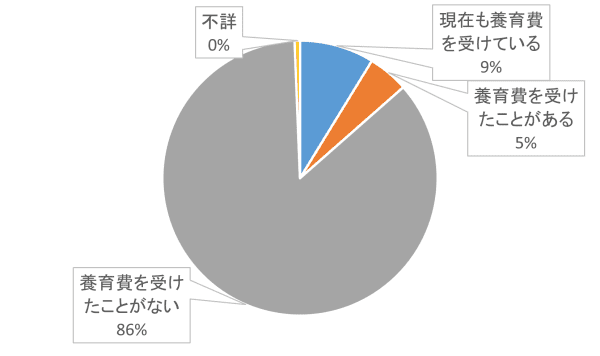

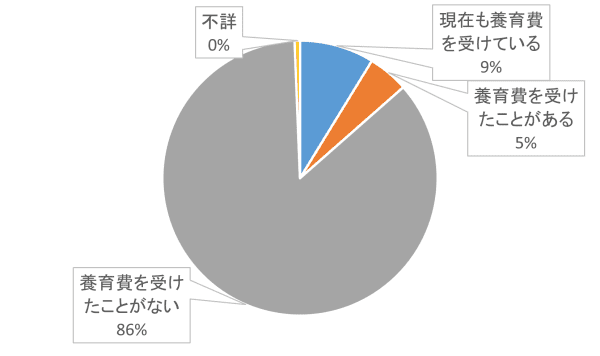

令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告(厚生労働省)によれば、現在も養育費を受けているのは、

- 母子世帯の28%

- 父子世帯の9%

にすぎません。

そもそも離婚時に養育費について取り決めをしていないことが多いのですが、取り決めをしていても支払われないことも多いです。

子の監護養育にはたくさんのお金がかかります。

子の監護養育は成人するまで続くのですから、できるだけ養育費を支払ってもらえるようにすべきでしょう。

非監護親が養育費を支払わない場合、公正証書、調停調書、審判書、判決書などの債務名義があれば、非監護親の財産に対して強制執行の申立てをすることもできます。

今回は、元夫・元妻が養育費を支払わない場合に支払わせる方法について説明します。

- そもそも養育費とは

- 離婚後も非監護親には養育費を支払う義務がある

- 養育費はどれくらいの割合で支払われているか

- 養育費が支払われない場合の対処方法

養育費とは

養育費

まず、養育費とはなにかについて簡単に確認しておきましょう。

養育費とは、未成熟の子を育てるために必要な費用をいいます。

父母は婚姻中は共同して親権を行使しますが(共同親権の原則。民法818条3項)、離婚するとどちらか一方だけが子の親権者になります(単独親権の原則。民法819条)。

親権は、次のとおり身上監護権と財産管理権からなりますが、養育費とは、身上監護権である子の監護養育のために要する費用のことをいいます。

| 親権の種類 | 内容 |

|---|---|

| 身上監護権(民法820条) | 子を監護養育する権利・義務 |

| 財産管理権(民法824条) | 子の財産を管理し、子の財産に関する法律行為について代理する権利・義務 |

民法第820条(監護及び教育の権利義務)

民法 – e-Gov法令検索

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

親権者でない親にも養育費の支払義務がある

父母が離婚すると、親権者となった親(監護親)だけが親権を行使することになりますが、そうだからといって親権者とならなかった親(非監護親)が養育費の支払義務を免れるわけではありません。

非監護親にも、離婚後であっても、未成熟の子(経済的に自立していない子)を扶養する義務(扶養義務)があります(民法877条1項)。

これは、父母と子が直系血族であることから生じる義務です(民法877条1項)。

民法877条1項(扶養義務者)

民法 – e-Gov法令検索

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

直系血族とは、自分の直系の血族です。

自分の父母、祖父母、曽祖父母、高祖父母、子、孫、曽孫、玄孫などです。

したがって、非監護親にも、子の監護養育に要する費用(養育費)を分担する義務があるのです。

父母が離婚をする場合、父母間で子の監護に要する費用の分担について定めることとされているのも(民法766条)、離婚後も、父母は子の監護養育に必要な費用(養育費)を相互に分担する義務があるからです。

そこで、監護親は、非監護親に対し、子に対する扶養義務の履行として、養育費の支払い(分担)を請求することができるのです。

父母の未成熟である子に対する扶養義務は、生活保持義務(子に自分と同程度の生活をさせる義務)といわれます。

つまり、非監護親は、離婚後も、自分の生活を犠牲にしない範囲では足りず、子に自分と同程度の生活を保持させる義務があるのです。

民法第766条1項(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

民法 – e-Gov法令検索

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

婚姻中に夫婦が別居した場合、夫婦の一方は、他方に対して、婚姻費用の分担(生活費)を請求することができます(民法760条)が、子がいる場合は、婚姻費用のなかに子の養育費も含まれていることになります。

養育費が支払われない現実

上に述べたとおり、非監護親は、監護親に対し養育費を支払う義務がありますが、養育費は支払われないことが多いのが現実です。

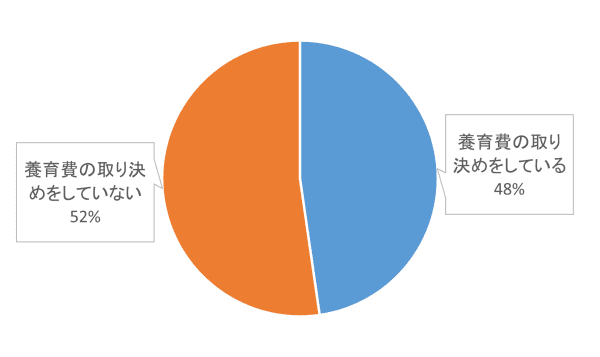

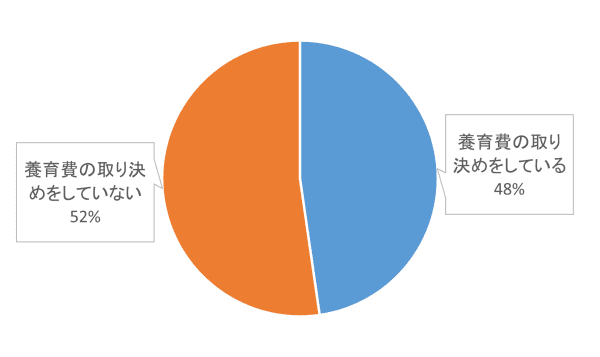

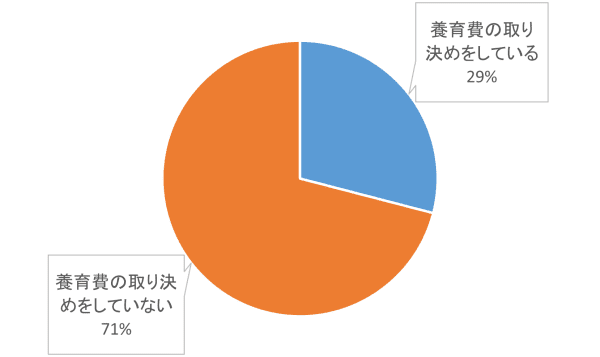

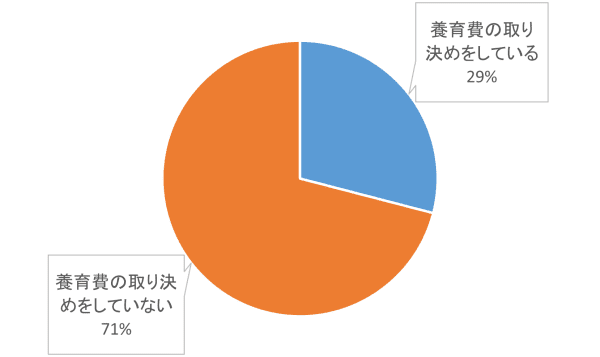

令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告(厚生労働省)によれば、養育費の取り決めをしているのは、母子世帯の48%、父子世帯の29%です。

母子世帯の養育費の取り決めをしている割合

父子世帯の養育費の取り決めをしている割合

そして、現在も養育費を受けているのは、母子世帯28%、父子世帯の9%にすぎません。

母子世帯の養育費を受けている割合

父子世帯の養育費を受けている割合

非監護親が養育費を支払わない場合の対処方法

非監護親が養育費を支払わない場合、強制的に支払わせるにはどのような方法があるのでしょうか。

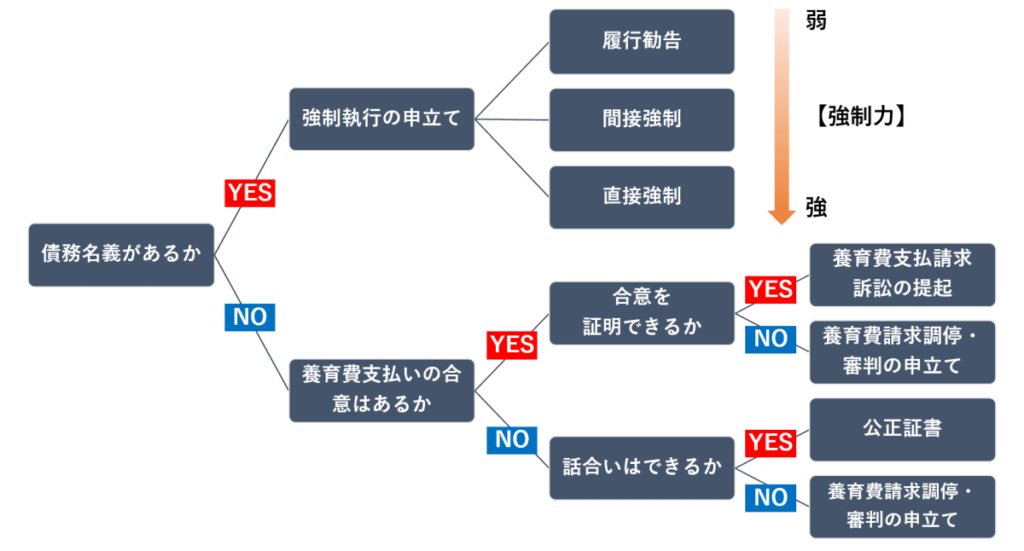

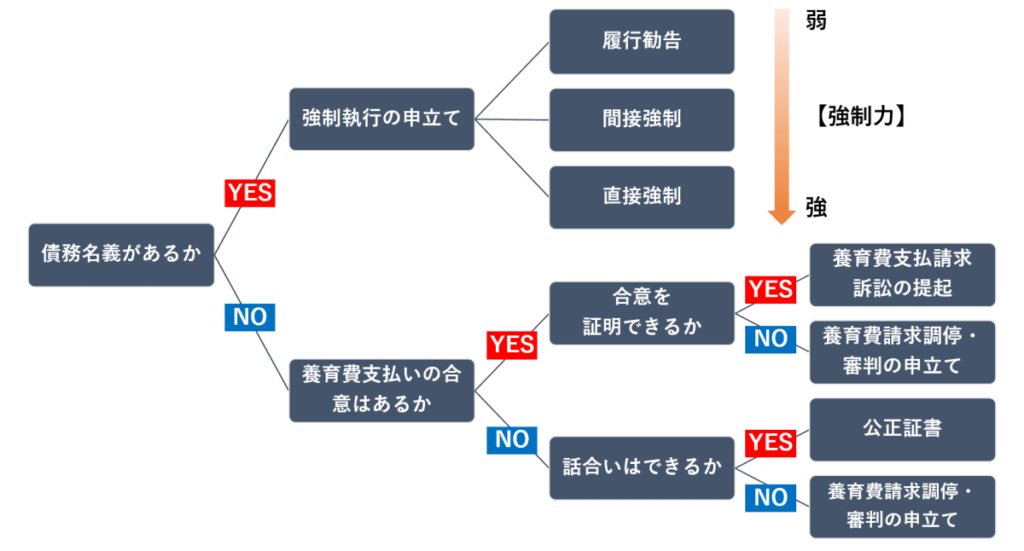

非監護親に養育費を強制的に支払わせることができるかは、債務名義があるかによります。

①債務名義がある場合は、非監護者の財産に対して強制執行の申立てができます。

②債務名義がない場合は、債務名義を取得するための手続きを行うことになります。

まず、養育費の支払いについて取り決めがある場合は、

- 養育費支払請求訴訟を提起する

- 養育費請求調停・審判を申し立てる

のいずれかの方法をとることができます。

どちらの方法が適切かは慎重に検討する必要があります。

養育費の支払いについて何も取り決めがない場合は、父母で話し合って、養育費について合意した内容を公正証書にすることが考えられます。

但し、養育費を支払っていない非監護親が話合いに応じるとは限りませんし、できるだけ直接話をするといった関わりを持ちたくない気持ちもあるでしょう。

その場合は、家庭裁判所に対して、養育費請求調停・審判の申立てをするのがよいと考えられます。

以上の関係を図に示すと次のとおりとなります。

以下では、各場合について詳細に説明します。

①債務名義がある場合

債務名義がある場合は強制執行ができる

債務名義(民事執行法22条)とは、債権者に執行機関(執行裁判所又は執行官)の強制執行によって実現されるべき債権の存在および範囲を公的に証明した文書です。

要するに、債務名義があれば、債務者(養育費を支払わない親)の財産に対して強制執行の申立てをすることができます。

債務名義となるものは、民事執行法22条に列挙されています。

ここに列挙されているものだけが債務名義であり、それ以外の文書は債務名義にはなりません。

養育費について考えられる債務名義には次のものがあります。

- 確定した判決書(民事執行法22条1号)

- 確定した審判書(3号)

- 養育費の支払いについて公証人が作成した公正証書で、支払いを怠った場合、債務者が直ちに強制執行に服することが記載されているもの(執行証書)(5号)

- 調停調書(7号)

- 養育費の支払いについて取り決めた離婚調停が成立している

- 養育費請求調停が成立している

- 養育費請求審判が確定している

- 養育費支払いについて定めた公正証書を作成している

こういった場合は、債務名義があることになります。

債務名義がある場合、養育費を強制的に支払わせるため、次の手段を採ることかできます。

- 履行勧告

- 間接強制執行

- 直接強制執行

この3つのうち次の順序で強制力は強くなっていきます。

履行勧告<間接強制執行<直接強制執行

以下では、より実効性の高い強制力の強い順に説明していきます。

直接強制執行

直接強制執行とは、債務者(養育費を支払わない非監護親)の財産を差し押さえ、お金に換えるなどして、養育費を強制的に支払わせる方法です。

債務者に差し押さえるべき財産があることが前提となりますが、債権者は、債務者に養育費の未払いがある場合、地方裁判所に債務者の財産の差押えの申立てをすることができます。

通常、差押えの対象となるのは、例えば、次のような財産です。

- 土地

- 建物

- 自動車

- 給与

- 銀行預金 等

養育費の請求の場合、これらのなかでも、特に債務者の給与を差し押さえるべきと考えられます。

その理由は、債務者の給与については、支払期限が到来した未払いの養育費とあわせて、支払期限の到来していない将来分の養育費についても、一括して差押えをすることができるからです。

そもそも、強制執行の申立ては、支払期限が到来した未払いの養育費についてしか行うことができないのが原則です(民事執行法30条1項)。

支払期限の到来していない将来分の養育費については、現時点では未払いになるかわからないからです。

しかし、養育費のように、毎月一定額が支払われるものである場合、過去分に未払いが発生していれば、将来分も未払いとなる可能性が高いです。

それなのに、原則を貫いて、支払期限が到来した未払いの養育費しか、強制執行の申立てができないとすると、債権者は、未払いが発生するごとに強制執行の申立てを繰り返さなければならないことになります。

責められるべきなのは、養育費を支払わない債務者のはずなのに、債権者にこのように過度の手間を強いるのは公平ではありません。

そこで、直接強制執行について定めた民事執行法の規定は次のとおりとなっています。

- 債務者の給与に対する差押えの効力は、差押え後に債務者に支払われる給与にも及ぶ(民事執行法151条)

- 支払期限が到来した未払いの養育費とあわせて、支払期限の到来していない将来分の養育費についても、一括して強制執行の申立てをすることができる(民事執行法151条の2)

つまり、1回の差押えにより、将来の養育費についても債務者の毎月の給与から継続して支払わせることができることになります。

なお、給与だけでなく、役員報酬、賃料収入など他の継続的に給付される債権に対する強制執行の申立ての場合も同様となります。

間接強制執行

間接強制執行とは、一定の期間内に養育費を支払わないときは、直ちにペナルティー(間接強制金)の支払いを命じることによって心理的圧迫を与え、自発的に養育費を支払うように促す方法です。

債権者は、債務者に養育費の不払いがある場合、家庭裁判所に間接強制の申立てをすることができます(民事執行法172条1項)。

養育費についての間接強制執行は、すでに発生している不払いのみならず、6ヶ月以内に支払期限の到来するものについても間接強制執行が可能となります(民事執行法167条の16)。

直接強制執行と間接強制執行の申立て手続きについては次の記事で詳しく説明していますので参考にしてください。

履行勧告

債務者が、調停・審判で定められた養育費を支払わない場合、家庭裁判所は、債権者の申出に基づき、債務者に対し履行を勧告できます(家事事件手続法289条)。

家庭裁判所には電話で申し立てることができます。

正式の申立書を必要はありませんし、費用もかかりません。

家庭裁判所が、書面で通知したり、電話をかけるなどして、債務者を説得したり、養育費の支払いを勧告します。

履行勧告に従わなくてもペナルティーはないので、強制力があるわけではありませんが、家庭裁判所から書面で通知されたり、電話で説得されれば、重大なことだと思って従う債務者もいます。

養育費の不払いが発生した場合、即座に取り得る手段としては有効です。

履行勧告については次の記事で詳しく説明していますから参考にしてください。

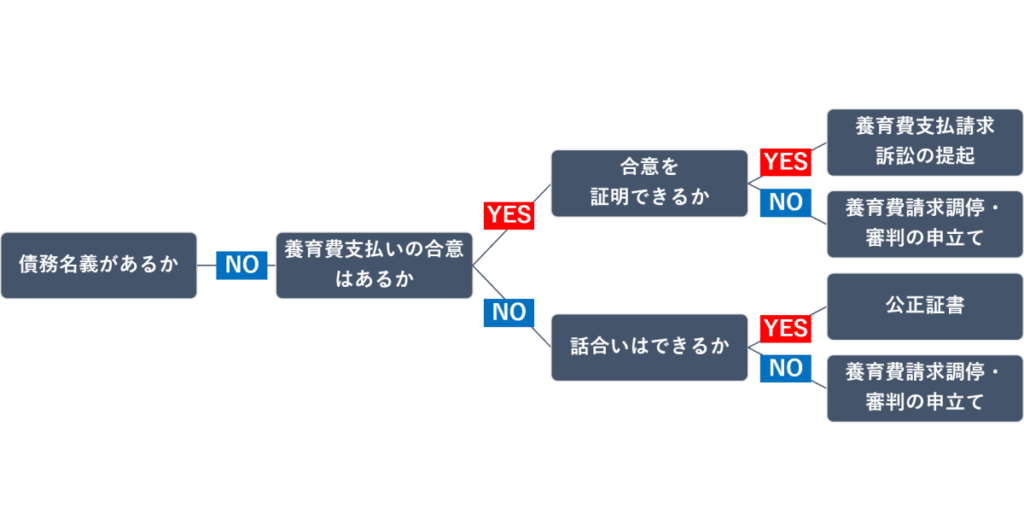

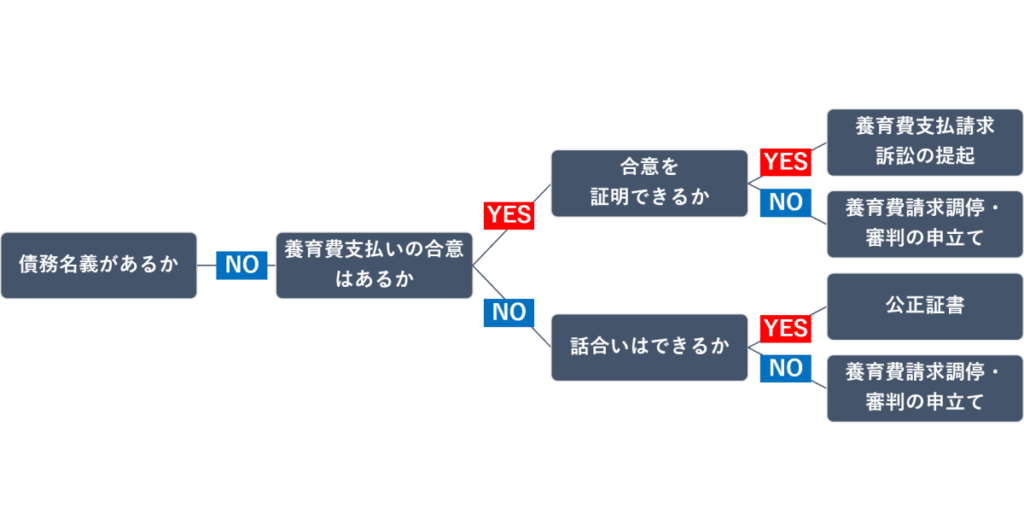

②債務名義がない場合

債務名義がない場合はまずは債務名義を取得する

- 養育費について何の取り決めもしていない

- 養育費を支払うことについて口約束はあるが、相手が約束通りに支払わない

- 養育費を支払うことについて離婚協議書その他の書面を作成したが、相手が書面通りに支払わない

こういった場合、債務名義はありません。

強制執行の申立てができませんから、親権者でない親に強制的に養育費を支払わせることができません。

そこで、まずは債務名義を取得する必要があります。

債務名義を取得する方法は、

- 調停・審判の申立て

- 訴訟の提起

- 公正証書の作成

が考えられます。

いずれの方法を採用すべきかは慎重に判断する必要がありますが、基本的には次の図のとおり考えることができます。

養育費の支払いについて合意がある場合

- 養育費を支払うことについては口頭の合意であったが、それを証明することができる

- 養育費を支払うことについて離婚協議書を作成した

離婚協議書などの証拠があり、養育費の支払いについて合意があったことを証明できる場合は、養育費支払請求訴訟を提起することが考えられます。

特に、相場よりも高い金額の養育費の支払いの合意がある場合は、養育費支払請求訴訟を提起する方がよいと思われます。

仮に、養育費請求調停・審判を申し立てた場合、合意内容どおりに調停が成立するか審判が確定すればよいですが、合意内容とは関係なく、相場に近い養育費が決定されてしまうおそれもあるからです。

離婚協議書など養育費の支払いについて書面による合意がある場合は、養育費支払請求訴訟を提起する方が得策である場合は多いと思います。

養育費の支払いについて口頭の合意があったが、証明できそうにないといった場合は、家庭裁判所に養育費請求調停・審判を申し立てることが考えられます。

通常は、審判ではなく、まずは調停を申し立てます。

養育費請求は家庭に関することであるため、審判を申し立てても、まずは当事者間で話し合ってくださいということで、裁判官の職権により調停に付されてしまうからです(付調停。家事事件手続法274条1項)。

調停は話合いによる手続きです。

これに対し、訴訟では、主張の裏付けとなる証拠の有無が重視されます。

訴訟を提起しても、証拠がなければ、裁判所が、監護者の請求する養育費の金額を認めてくれる可能性は低くなります。

合意ができずに調停不成立となることもありますが、その場合は審判に移行し(家事事件手続法272条4項)、家庭裁判所が、父母の収入状況、扶養家族の状況などを踏まえて、算定表に基づく相場に近い養育費を決定してくれます。

養育費について合意した書面があっても、書面の内容が不明確な場合は、非監護親が争うことが考えられるので、養育費請求調停・審判の申立てをした方がよい場合もあります。

養育費の支払いについて合意がない場合

一方、養育費の支払いについて合意がない場合は、まずは合意をすることを目指すべきです。

当事者同士で直接話合いができる状況であれば、公証役場で公正証書を作成することもできます。

但し、公正証書を債務名義とするには、強制執行認諾文言の付された公正証書とする必要があり、「養育費を支払わない場合は強制執行に服する」との規定を定める必要があります。

非監護親がこれに反発することもあるでしょう。

また、公正証書の作成については、まず当事者同士で協議して内容を確定させ、その後、公証役場において当事者の出席のもと公正証書を作成する必要があり、家庭裁判所の手続きを経ないとしても相応の手間がかかります。

そのため、当事者同士で十分に時間を掛けて直接話合いができる状況でないのならば、公正証書の作成はお勧めはできません。

その場合は、家庭裁判所に養育費請求調停・審判の申立てをする方が、結局のところスムーズに債務名義を取得することができると思います。

そもそも当事者同士で直接話合いができない状況であれば、家庭裁判所に養育費請求調停・審判の申立てをすることになります。

まとめ

今回は、非監護親が養育費を支払わない場合に支払わせる方法について説明しました。

民事執行法の改正により、以前と比べ、非監護親が養育費を支払わなくても、監護親が、諦めたり、泣き寝入りをしたりすることが減ることが期待されます。

- 親権者でない親(非監護親)は、親権者である親(監護親)に対して、子の監護に要する費用として、養育費の支払いを支払う義務がある

- 非監護親から養育費を受けているのは、母子世帯28%、父子世帯の9%にすぎない

- 債務者(非監護親)の給与に対する差押えの効力は、差押え後に支払われる給与にも及ぶ

- 支払期限が到来した未払いの養育費とあわせて、支払期限の到来していない将来分の養育費についても、一括して強制執行の申立てをすることができる

- 債務名義がない場合、非監護親に養育費を支払わせるためには、調停・審判申立て、訴訟提起、公正証書の作成が考えられるが、いずれの手段を採るべきかは、父母間の養育費についての取り決めの証明が可能か、話合いが可能かどうかによる