ねこ

ねこ後継ぎ遺贈と受益者信託について知りたい人「我が家には先祖代々守り続けてきた土地があります。現在は私が所有者ですが、私が死んだら長男に全ての土地を受け継がせ、さらに長男の死後も長男の子に全ての土地を受け継がせたいです。こういったことを遺言で定めることは可能でしょうか。」

弁護士の佐々木康友です。

今回は後継ぎ遺贈と受益者連続信託について説明します。

自分が死んだ後の財産の行き先を次の世代だけでなく、その先の世代まで決めておきたいという要望は多くあります。

先祖代々の土地や建物がある場合や、一族で会社を経営している場合などです。

冒頭の設例では、自分の死亡時には全ての土地を長男に遺贈しますが、長男の死亡後は、長男に対する遺贈の効力が失われると同時に長男の子に対する遺贈が効力を発生するという遺贈ができれば、財産の承継先を自分で決めたいという遺言者の目的は達成されます。

こういった遺贈を後継ぎ遺贈といいます。

しかし、現行制度上は後継ぎ遺贈は許されないというのが支配的な見解です。

それでも、先の世代まで財産の承継先を決めるニーズが根強くあることから、2006年に信託法が改正され、受益者連続信託制度が創設されました。

この受益者連続信託制度を利用すれば、後継ぎ遺贈と同様の効果を得ることができます。

今回は、後継ぎ遺贈と受益者連続信託について説明します。

遺贈全般については次の記事を参考にしてください。

- 後継ぎ遺贈とは

- 後継ぎ遺贈に近いものは

- 受益者連続信託制度とは

後継ぎ遺贈とは

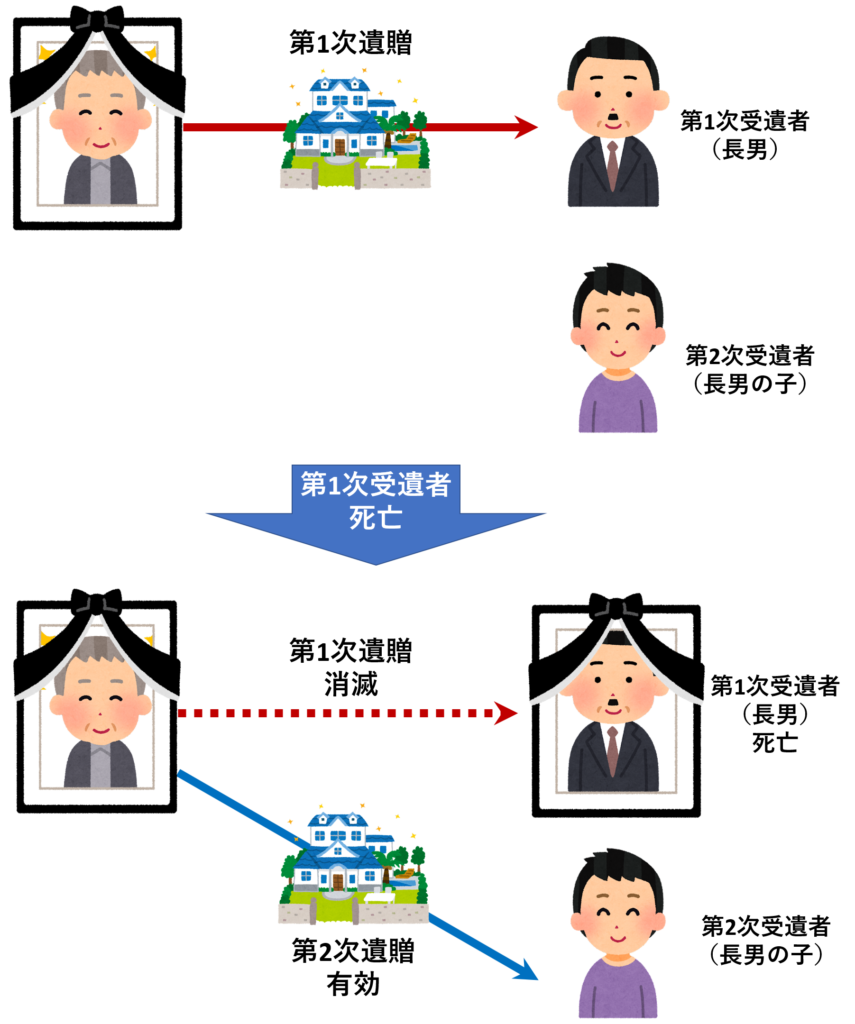

後継ぎ遺贈とは、例えば、遺言者Aの死亡時にはBに財産を遺贈しますが、Bの死亡時はBの相続にではなく、Aの指定するCに遺贈させるという内容を定めた遺贈です。

後継ぎ遺贈は、2つの期限付遺贈が組み合わされていると考えられています。

以下の設例に沿って説明します。

遺言者Aは、「甲不動産をBに譲る。Bが亡くなった後はCに譲る」という内容の遺言を残した。

上の遺言では、まず、第1次受遺者Bに対して甲不動産が遺贈されます。

この遺贈は、Bの死亡を終期とする期限付遺贈(終期付遺贈)です。

つまり、遺言者Aの死亡により、Bに対し甲不動産が遺贈されますが、Bの死亡によりBに対する遺贈の効力が消滅します。

遺贈の効力が消滅するのですから、甲不動産はBの相続財産にはならず、Bの相続人が甲不動産を相続することはできません。

第1次受遺者Bの死亡により、第2次受遺者Cに対して甲不動産が遺贈されます。

この遺贈は、Bの死亡を始期とする期限付遺贈(始期付遺贈)です。

つまり、Bの死亡により、甲不動産がCに遺贈されるというものです。

重要なのは、Bの死亡により、Bに対する遺贈は消滅していますので、遺贈するのはBではなく遺言者Aだということです。

それではこのような後継ぎ遺贈をすることは許されるのでしょうか。

実は後継ぎ遺贈の有効性については長年にわたり議論があるのですが、無効というのが現在の支配的な見解です。

無効の理由は様々ですが、第1次遺贈により所有権が承継されるのに売却等の処分が制限されるなど法律関係が不明確・複雑になることが理由とされます。

後継ぎ遺贈の有効性について明確に判断した判例もまだないので、現在のところはできるだけ後継ぎ遺贈は避けることが無難でしょう。

期限付遺贈については次の記事で詳しく説明しているので参考にしてください。

後継ぎ遺贈に似た例

後継ぎ遺贈とは別の方法で、後継ぎ遺贈に類似した効果を発生させることはできます。

ただし、完全に一致はしないし、後継ぎ遺贈ほどの確実性もないので慎重に検討が必要です。

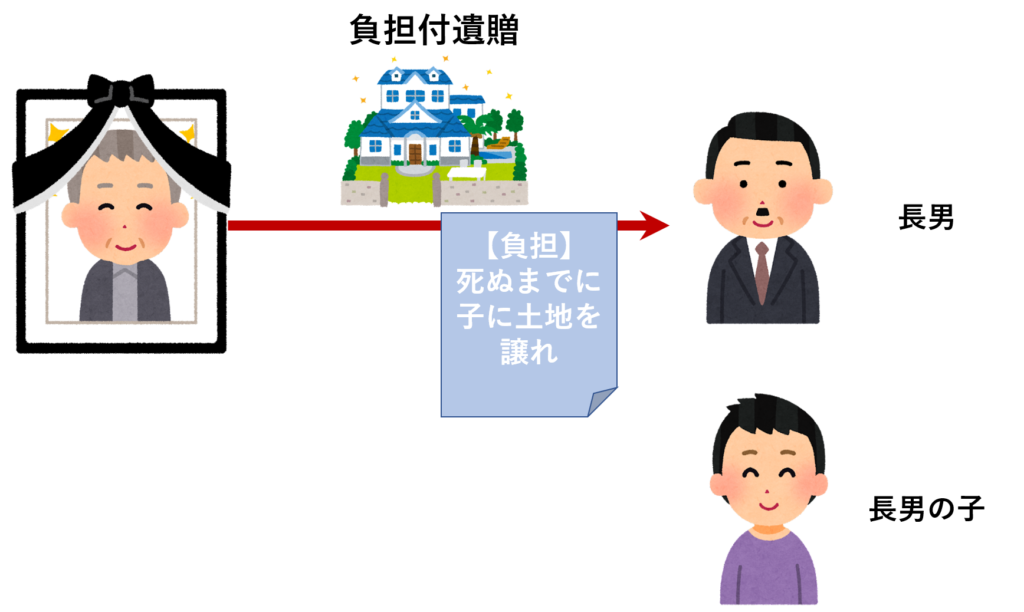

負担付遺贈

例えば、遺言者Aが受遺者Bに甲不動産を遺贈するにあたり、「Bは甲不動産をCに承継させよ」という負担を付する(負担付遺贈)ことが考えられます。

冒頭の設例では、「長男に全ての土地を譲るが、長男の死亡前に長男の子に全ての土地を譲れ」との負担付遺贈になるでしょう。

しかし、長男の子に土地を譲るかどうかは長男が決めることですから、長男の子に確実に全ての土地が譲られるとは限りません。

負担付遺贈について詳しく知りたい方は次の記事を参考にしてください。

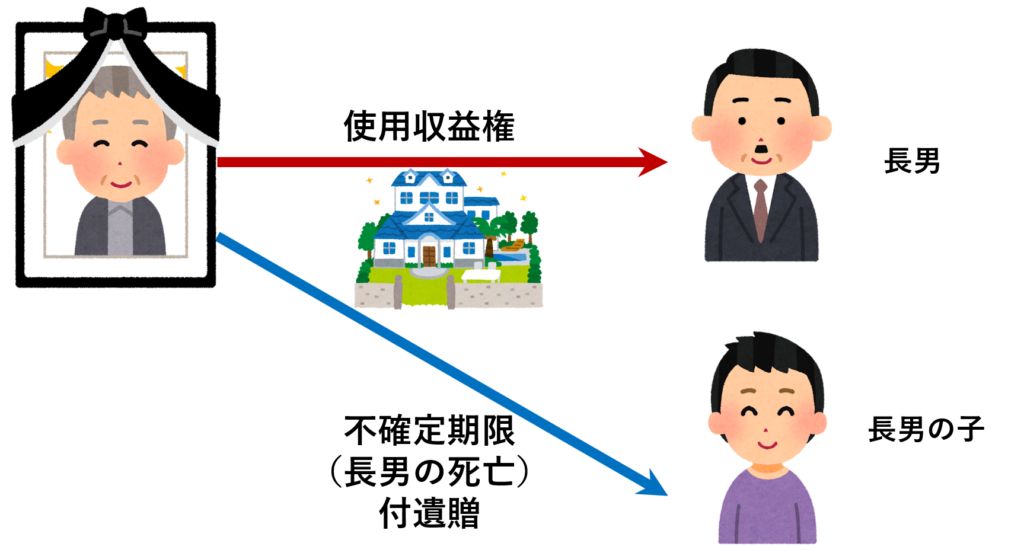

使用収益権の付与と不確定期限の遺贈

例えば、遺言者Aは、受遺者Bに対しては、甲不動産の使用収益権を付与したに過ぎず、Cに対しては、Bの死亡により効力を発生する遺贈(期限付遺贈)をしたと考えることもできます。

冒頭の設例では、長男には全ての土地について使用収益権を与えただけで、長男の子に対しては長男の死亡を不確定期限して、全ての土地を遺贈したと考えることになるでしょう。

受益者連続信託

受益者連続信託とは

上で説明したとおり、後継ぎ遺贈は無効というのが現在の支配的な見解です。

しかし、先の世代まで財産の行き先を決めるニーズが根強くあることから、2006年に信託法が改正され、受益者連続信託制度が創設されました(信託法91条)。

この受益者連続信託制度を利用すれば、後継ぎ遺贈と同様の効果を得ることができます。

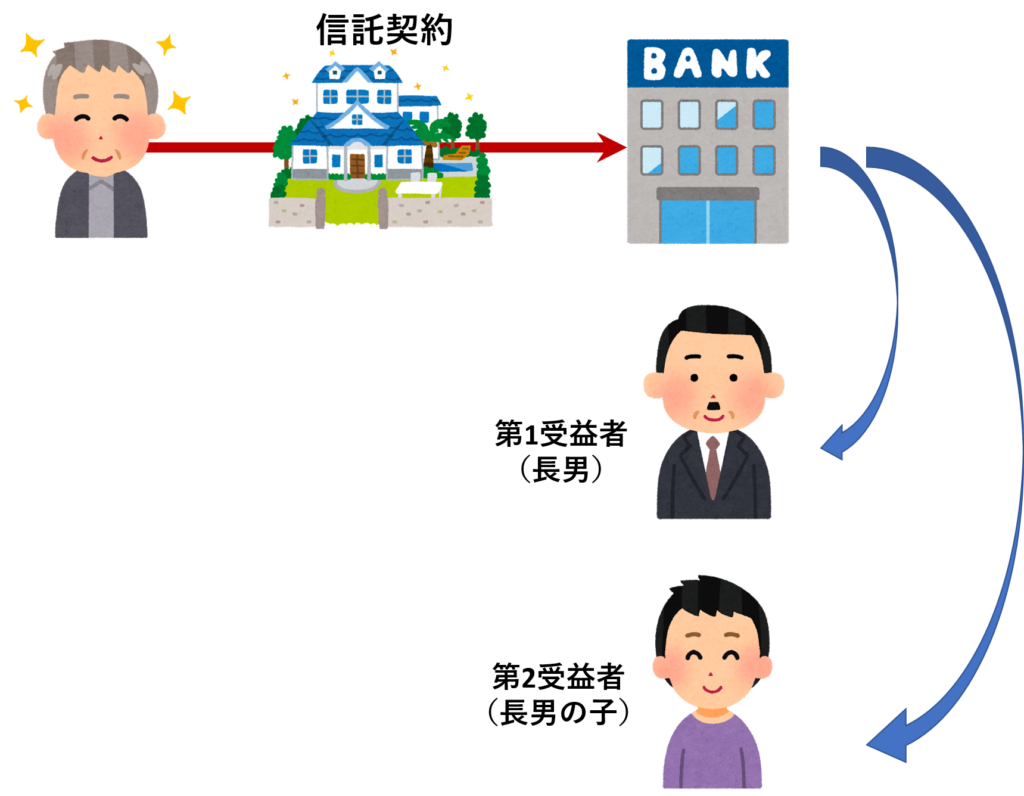

被相続人は、自分の財産を信託銀行等に信託し、第1受益者、第2受益者、第3受益者…というように受益者を順次指定します。

これにより、第1受益者が死亡したら第2受益者、第2受益者が死亡したら第3受益者…というように、遺言によらずに将来の財産の承継先を指定できることになります。

ここで重要なのは、第2受益者は第1受益者からというように、先順位の受益者から後順位の受益権を順次承継していくものではないということです。

第2受益者も第3受益者も、委託者から直接受益権を取得します。

したがって、遺留分侵害額請求権が発生するとしても、あくまでも委託者の死亡時を基準として遺留分侵害額が計算されることになります。

但し、税務上は、直前の受益者から遺贈されたものと見なされて課税されることになるので注意が必要です。

なお、受益者連続信託では、信託設定時において受益者が現存している必要はありません。

また、信託終了時の残余財産の帰属者を指定することもできます。

30年ルール

注意が必要なのが30年ルールです。

信託法91条では、次のとおり定められています。

信託法91条(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)

信託法

受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から30年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。

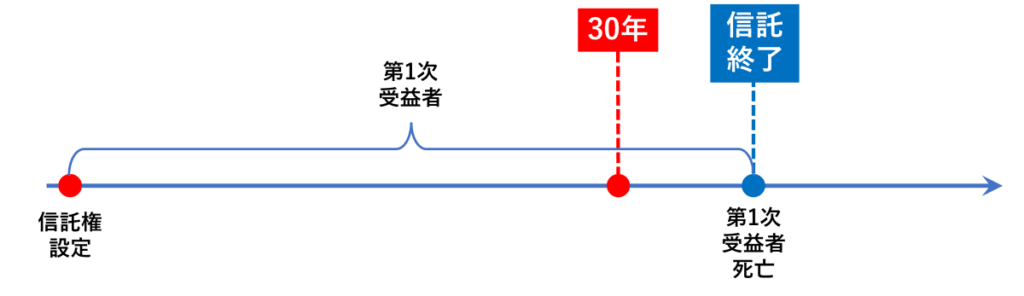

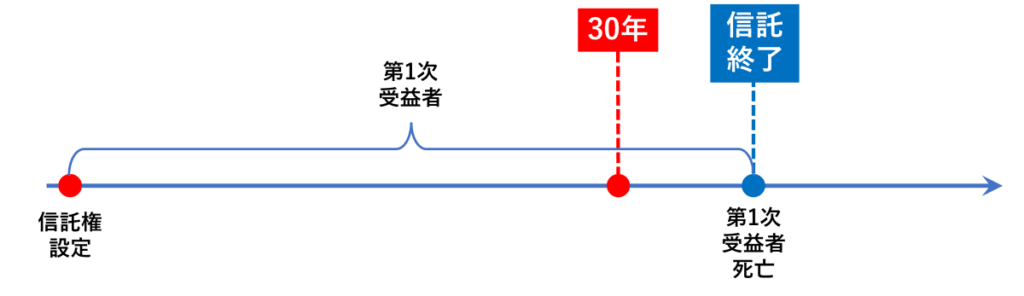

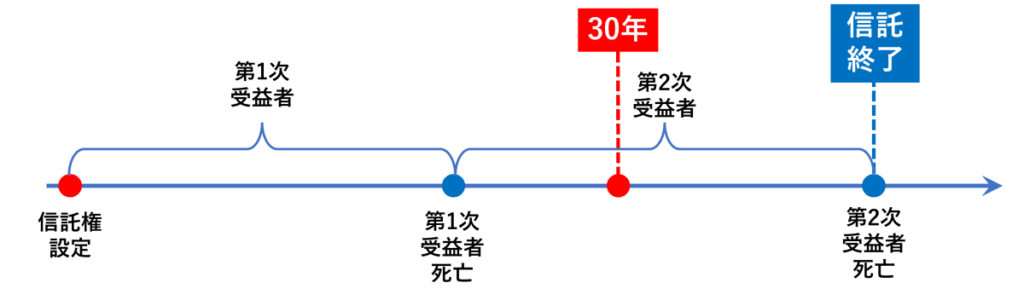

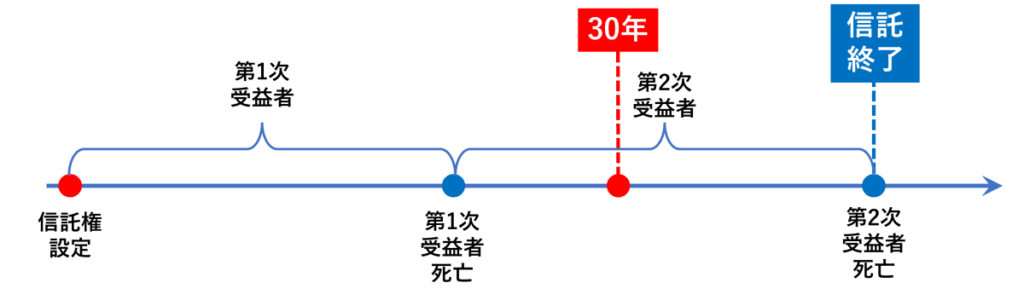

信託開始から30年が経過した後に新たに信託受益権を取得した受益者が死亡した時点で信託が終了するというものです。

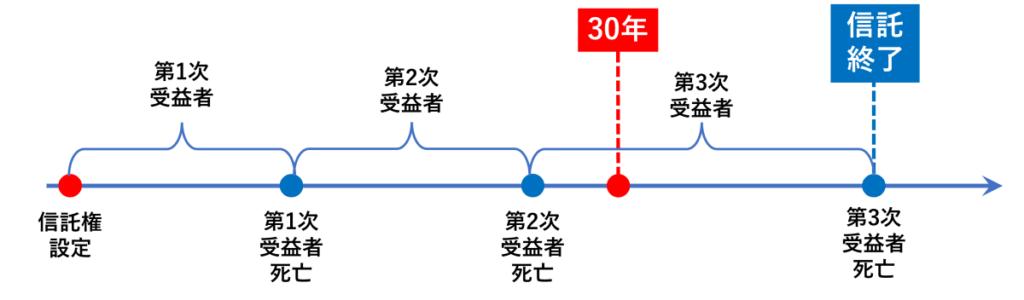

意味が理解しにくい条文ですが、具体例を挙げると次のとおりとなります。

例えば、第1次受益者が長生きして、信託設定から30年を超えた後に亡くなった場合は、その時点で信託は終了します。

また、信託設定から30年が経過する前に第1次受益者が亡くなった場合は、第2次受益者が受益権を取得し、信託設定から30年を超えて第2次受益者が亡くなった時に信託は終了します。

さらに、信託設定から30年が経過するまでに、第1次受益者、第2次受益者とも亡くなっている場合は、第3次受益者が受益権を取得し、信託設定から30年を超えて第3次受益者が亡くなった時に信託は終了します。

いずれにせよ、信託設定から30年を経過した後に、受益者が亡くなった時に信託は終了します。

これは、死者が自分の財産がだれに受け継がれるかを将来にわたって永遠に決められることとするのはよくないという考え方に基づきます。