ねこ

ねこ遺言について知りたい人「私に何かあった時のことを考えて遺言書を作ろうと思います。思ったことを自由に書いてしまってもいいのでしょうか。」

弁護士の佐々木康友です。

ある人の死後、家族に宛てた手紙が発見されることがあります。

病床において、家族に最後の言葉が残されることもあります。

そこでは、家族への感謝の言葉や、死後の財産の取り扱いについて述べられたりします。

死者が最後に残した言葉を遺言、それが書かれたものは遺言書と言われることがあります。

遺言書に何を書くかは遺言者の自由です。

しかし、相続人ごとに相続させる財産を指定したり、相続人以外の第三者に財産を譲ったりと、遺言者の死後に法的効果を及ぼすためには、民法上の遺言の方式に従う必要があります。

民法に方式に従って遺言を作成しないと、せっかく作った遺言が無効となってしまい、遺言者の意思が実現されない結果となります。

民法上の遺言には、どのような状況で作成するかにより様々な方式があります。作成の手順や有効な遺言となるための要件も遺言の方式によって異なります。

とはいえ、各方式に共通する遺言の性質があります。

そこで、各方式特有の内容については別の機会に説明するとして、今回は各方式に共通する遺言の性質を説明します。

- 遺言とは何か

- 遺言はだれが作成できるのか

- 遺言には何を書くことができるのか

- 遺言の効力はいつ発生するのか

そもそも遺言とは

遺言とは遺言者の最後の意思表示です。

遺言とは何かについて、民法上には定義はありませんが、一般には以下のようなものが民法上の遺言と考えられます。

- 遺言者の死後に一定の法律効果を発生させる意思表示がされていること

- 民法に定められた方式により作成されたものであること

自分の財産どのように使用・処分するかは権利者(所有者)の自由です。

生前だけでなく、死後についても、自分の財産をどのように使用・処分するかを決めさせてあげるべきという考えにより、遺言制度が設けられているものと考えられます。

遺言の効力が発生するのは、遺言者が亡くなったときです(民法985条1項)。

当然のことながら、その時点では遺言者は存在しませんから、遺言の内容について不明な点を遺言者本人に確認することはできません。

そのため、遺言の内容はできるだけ疑義が生じないように明確にしておく必要があります。

そこで、民法では、遺言方式が厳格に定められているのです。

遺言者が遺言書に好きなように記載しても、そのとおりに効力が発生するわけではありません。

遺言できる事項は限定されています(遺言事項)。

また、民法で定められた方式で作成しなければ、効力が発生しません。

遺言は単独の法律行為であること

遺言は単独の法律行為です(単独行為)。

売買契約などは売主と買主の合意により行いますが、遺言は遺言者の一方的な意思表示により行うものだからです。

法律効果を発生させる意思表示を法律行為といいます。

遺言も遺言者の死後に法律効果を発生させるものなので法律行為ということになります。

遺言事項(遺言できること)のひとつに、遺贈というものがあります。

遺贈をするのには、売買契約のように財産を譲り受ける人との合意は必要ありません。

遺言書に一方的な意思表示により遺贈できます。

遺産をどのように処分するかは、権利者(所有者)である遺言者の自由であるとして、その意思を尊重したものと考えられます。

遺贈は遺言者の単独行為であるため、受贈者のなかには遺贈を受けたくないという人もいるでしょう。

その場合は、遺言者の死後に遺産を受け取ることを拒否することもできます(遺贈の放棄。民法915条・986条・990条)

遺贈と似たものに死因贈与があります(民法554条)。

死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力の発生する贈与です。

遺贈との違いは、贈与者と受贈者(贈与を受ける人)との間の合意によって締結される契約の一つだということです。

とはいえ、死因贈与は、贈与者の死亡によって効力が発生する点で、遺贈と共通していますから、性質に反しない限りにおいて、遺贈の規定が準用されます。

死因贈与と遺贈の違いについては次の記事で詳しく説明していますので参考にしてください。

共同遺言の禁止

民法では、同一の遺言書のなかで、複数人が遺言することを禁じています(民法975条、共同遺言の禁止)。

民法975条(共同遺言の禁止)

民法 – e-Gov法令検索

遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。

「夫婦で遺言書を作成しようと思っています。どちらが先に亡くなるか分からないので、共同名義で作成しようと考えています。それぞれの遺言部分が分かるように作っておけば、共同名義でも大丈夫ではないですか。」

遺言は、遺言者の死後に有効になるものです。

つまり、遺言者に遺言の意図を確認することができませんから、遺言内容はできるだけ明確にしておく必要があります。

同一の遺言書のなかに複数の人の遺言があると、遺言内容が相互に影響してしまい、遺言者の意思が不明確になってしまうおそれがあります。

そこで、民法は、同一の遺言書のなかで、複数の人が遺言することを禁じているのです。

一つの遺言書のなかに、複数の人の署名があったら、そのことだけで直ぐに遺言が無効となる訳ではありません。

できるだけ遺言者の意思は実現させてあげようという考え方があるからです。

とはいえ、通常、内容が相互に影響しあっていると考えられるでしょう。

例えば、次のケースの場合、遺言書のなかにAとBの署名があっても、実質的にはAの遺言書であることがわかるので無効とはならないかもしれませんが、こういったリスクはあらかじめ回避しておくべきですので、遺言書は、個別に作成するべきでしょう。

Aの財産について、Aの筆跡で遺言書が作成され、Aの署名押印がある。

ここにAだけでなく、妻Bの署名押印も添えられている。

遺言できることは限られている(遺言事項)

これまで、遺言は、遺言者の死後に有効になるため、できるだけ遺言内容を明確にしておく必要があると説明してきました。

遺言の内容は、相続人だけでなく、第三者の利害にも影響を与えることがあります。

遺言の内容によっては、かなり行為範囲の人に影響を与える可能性があるのです。

それなのに、何でもかんでも自由に遺言できるとどうなるでしょうか。

おそらく、「遺言の意味が分からない」ということが頻発して収拾がつかなくなり、利害関係人の間で紛争が発生し、いつまでたっても相続が完了しないということになりかねません。

遺言には、遺言者の意思を死後に実現するという大切な役割があります。

何でも自由に書ける遺言など信用できないとして、「遺言書は作らないほうがよい」となってしまうと本末転倒です。

そこで、民法では、遺言できることを次のことに限定しています。

これを遺言事項といいます。

- 子の認知(民法781条2項)

- 未成年後見人・未成年後見監督人の指定(民法839条・848条)

- 相続人の廃除・廃除の取消し(民法893条・894条)

- 祖先の祭祀を主宰すべき者の指定(民法897条1項)

- 相続分の指定・指定委託(民法902条)

- 特別受益の持戻しの免除(民法903条)

- 遺産分割方法の指定・指定委託・遺産分割の禁止(民法908条)

- 相続人相互間の担保責任の分担(民法914条)

- 遺贈(民法964条)

- 遺言執行者の指定・指定委託(民法1006条)

- 一般財団法人の設立(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条2項)

- 一般財団法人への財産の拠出(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律164条2項)

- 信託の設定(信託法2条~4条)

- 保険金受取人の変更(保険法44条・73条)

遺贈についてはこちらの記事で詳しく説明していますので参考にしてください。

遺言能力

遺言能力には二つの意味がある

遺言能力とは、遺言という法律行為をすることのできる能力を言います。

遺言能力がない人は、遺言をすることができません。

通常、「遺言能力がある」には二つの意味があります。

この二つが満たされていないと、せっかく遺言を作っても無効となっていまします。

- 15歳以上であること(民法961条)

- 遺言という法律行為をする意思能力を有していること(民法3条の2)

①15歳以上であること

一つ目の「15歳以上であること」についてですが、民法961条には、次のとおり定められています。

民法961条(遺言能力)

民法 – e-Gov法令検索

15歳に達した者は、遺言をすることができる。

つまり、15歳にならないと遺言ができないということです。

遺言には年齢制限があるということです。

そのため、遺言能力の二つ目の意味である「意思能力」の有無にかかわらず、15歳未満の人が作成した遺言は無効です。

なお、基準となるのは遺言を作成した時の年齢です。

亡くなった時には15歳に達していても、遺言を作成した時に15歳未満であれば無効ですから注意が必要です。

②意思能力を有していること

二つ目の「意思能力を有していること」については、何をもって意思能力があるかどうかを判断するのかは難しい問題です(民法3条の2)。

そもそも、意思能力とは何かが問題となりますが、ここでは、法律行為をすることができる知的能力・精神状態と考えておきます。

民法3条の2(意思能力)

民法 – e-Gov法令検索

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

例えば、何億円もの不動産を購入するのも法律行為ですし、コンビニでジュースを購入するのも法律行為です。

法律行為の内容は、複雑なものから簡単なものまで様々ですから、一律に「この人には意思能力がある」と決めることはできません。

そこで、一般には、個々の法律行為の内容によって、意思能力があるかどうかを判断すべきと考えられています。

遺言についていえば、意思能力の有無は、遺言者が、遺言の内容を理解し、遺言をするとの決定をすることのできる知的能力・精神状態にあったかどうかで判断するべきと考えられます。

次のことについて理解して、決定することができる能力が遺言能力といえるでしょう。

- 自分の遺産には何があるか

- 遺産のうち、どれをだれにあげるのか

遺言者の意思能力の有無が問題となる典型例は、遺言者が認知症に罹患している場合です。

遺言者の高齢化も進んでいるため、遺言者が遺言作成時に認知症に罹患していて遺言能力を喪失していたとして、遺言無効確認訴訟が提起されるケースも増えています。

遺言の方法としては、一般には自筆証書遺言と公正証書遺言が考えられますが、遺言者が高齢の場合は、自分の死後、遺言の効力について紛争とならないように、公証人により作成される公正証書遺言にしておいた方がよいでしょう。

また、念のため医師により財産管理能力について問題がない旨の診断を受けておくことも有効です。

証人の立会いのもと、公証人が作成する公正証書遺言ですら、遺言能力が否定されてしまい、遺言を無効とする判決も出されることもあります。

そのため、公正証書遺言であるからといって絶対に安心できないことには注意が必要です。

行為能力に制限のある人でも遺言できる

民法では、一定の人については、法律行為をすることを制限されており、保護者の同意が必要となります。

| 制限のタイプ | 保護者 |

|---|---|

| 未成年者(民法5条) | 親権者・未成年後見人 |

| 成年被後見人(民法9条) | 成年後見人 |

| 被保佐人(民法13条) | 保佐人 |

| 被補助人(民法17条) | 補助人 |

未成年者の場合は親権者・未成年後見人、成年被後見人の場合は成年後見人というように、一定の法律行為をするには、これら保護者の同意が必要となります。

しかし、これらの人も、遺言については単独で行うことができます(民法962条)。

つまり、保護者の同意が不要ということです。

これは、遺言者の意思はできるだけ尊重しようという民法の考え方に基づくものと思われます。

なお、成年被後見人も単独で遺言ができますが、医師による立会いが必要となりますから注意が必要です。

成年後見人が単独で遺言をする場合の具体的な条件は次のとおりです(民法973条)。

- 事理弁識能力を一時的に回復していること

- 医師2名以上が立ち会うこと

- 立ち会った医師が、遺言者が遺言時に精神上の障害により事理弁識能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名押印すること

民法973条(成年被後見人の遺言)

民法 – e-Gov法令検索

1 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。

2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。

遺言の種類

普通方式の遺言(3種)と特別方式の遺言(4種)

遺言を作成する状況は様々であるため、民法上、遺言の方式も複数定められています。

普通方式の遺言(3種)と特別方式の遺言(4種)に分類されます。

通常は、普通方式の公正証書遺言か自筆証書遺言により作成されます。

遺言の方式の概要、証人・立会人・検認の必要性については下表のとおりです。

普通方式の遺言(3種)

| 方式 | 概要 | 証人 | 立会人 | 検認 |

|---|---|---|---|---|

| 自筆証書遺言(民法968条) | 遺言者が遺言書の全文、日付、氏名をすべて自書し、押印して作成する。法務局に保管できる。 | 不要 | 不要 | 必要 ※ |

| 公正証書遺言(民法969条1項) | 遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを記載した公正証書を作成する。 | 2人以上 | 不要 | 不要 |

| 秘密証書遺言(民法970条1項3号・972条1項) | 遺言者が遺言内容を秘密にして遺言書を作成して、封印をする。公証人への申述が必要となる。 | 2人以上 | 不要 | 必要 |

※ 法務局の遺言書保管制度を利用した場合、自筆証書遺言の検認手続きは不要です。

特別方式の遺言(4種)

| 方式 | 概要 | 証人 | 立会人 | 検認 |

|---|---|---|---|---|

| 死亡危急者遺言(民法976条1項) | 疾病その他の事由によって死亡の危急が迫った時に作成する。 | 3人以上 | 不要 | 必要 |

| 船舶遭難者遺言(民法977条) | 船舶で遭難中に死亡の危急が迫った時に作成する。 | 2人以上 | 不要 | 必要 |

| 伝染病隔離者遺言(民法978条) | 伝染病のため隔離されている時に作成する。 | 1人以上 | 1人 | 必要 |

| 在船者遺言(民法979条1項) | 船舶中にある時に作成する。 | 2人以上 | 1人 | 必要 |

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者からの嘱託により、法律実務家のなかから法務大臣によって任命された公務員である公証人がその権限に基づいて、公文書として作成する遺言書です。

公正証書遺言は、2名以上の証人の立会いのもと公証人により遺言書が作成され、原本は公証役場に保管されます。

そのため、遺言者が自分で遺言書を作成する自筆証書遺言などとは異なり、文書の成立の真正(偽造されたものではないこと)が問題となることはまず考えられません。

また、2名以上の証人と公証人が関与して遺言書が作成されている以上、遺言者の遺言能力(遺言を作成する意思能力)の喪失や遺言書の方式要件違反が問題となることも稀です。

さらに他の遺言方式のように家庭裁判所における遺言書の検認手続きが不要です(民法1004条2項)。

遺言方式のうち最も確実性が高いのが公正証書遺言であることは間違いないでしょう。

公正証書遺言については、次の記事で詳しく説明していますので参考にしてください。

自筆証書遺言

自筆証書遺言により遺言書が作成されることも多いです。

自筆証書遺言は、ペン・印鑑・用紙があれば一人で作成できる遺言であり、手軽に作成できるのが大きなメリットです。

その一方で、自筆証書遺言は、公正証書遺言のように証人や公証人が関わることがないですし、自宅で保管しているうちに誰かに改ざんされる危険もあるので、要件が厳格に定められています。

一つでも要件に反すると、せっかく作成した自筆証書遺言が無効となってしまうので、注意が必要です。

なお、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立し、2020年7月10日から、法務局で自筆証書遺言を保管することができるようになりました。

遺言書が保管されることにより、遺言書の改ざんを防ぐことができますし、遺言者の死後、相続人は法務局に遺言書が保管されていないか調査ができますから、遺言書が発見されない事態も防ぐことができます。

自筆証書遺言を法務局に保管している場合、遺言書の検認手続も不要となります(遺言書保管法11条)。

遺言書保管制度により、自筆証書遺言のデメリットはかなり改善されたといってよいでしょう。

自筆証書遺言については、次の記事で詳しく説明していますので参考にしてください。

遺言は撤回ができる

民法1022条(遺言の撤回)

民法 – e-Gov法令検索

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

遺言は遺言者の最終意思に効力を与えるものです。

遺言作成後、遺言者が死亡して遺言が効力を生じるまで、かなり長い期間となることもあります。

当然、その間に遺言者の気が変わり、遺言をなかったことにしたいと思うこともあるでしょう。

それなのに、一度作成された遺言は撤回ができないこととなると、遺言者の最終意思は実現されません。

そこで、遺言者は、いつでも遺言の全部又は一部を撤回することができます(民法1022条)。

遺言を撤回するときは、遺言の方式に従う必要があります(民法1022条)。

つまり、遺言の撤回自体についても遺言として行う必要があります。

遺言は、民法に定められた厳格な方式要件に従って定められるものですので(民法967条~)、遺言の撤回についても同様の厳格な方式要件に従うことを求めているものと考えられます。

遺言の撤回について詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。

遺言の効力発生時

遺言の効力が発生するのは遺言者の死亡時

遺言は、遺言者が死亡した時から効力を発生します(民法985条1項)。

民法985条1項(遺言の効力の発生時期)

民法 – e-Gov法令検索

遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

つまり、遺言者が死亡するまでは、遺言の効力は発生していませんから、相続人その他の利害関係人の権利義務関係には何も影響を与えていません。

そのため、仮に遺言で遺贈されることとなっていても、遺言者の生前に受贈者としての権利を主張することはできません。

また、遺言者の生前は、遺言は効力を生じていないのですから、遺言者は、自分の作成した遺言をいつでも自由に撤回することができます(民法1022条)。

遺言に条件や期限が付いている場合

遺言には、条件や期限を付することができます。

条件には、停止条件と解除条件があります。

停止条件とは、将来発生することが不確実な事実を遺言の効力が発生する条件とする場合(民法985条2項)、解除条件とは、将来発生することが不確実な事実を遺言の効力が消滅する条件とする場合をいいます。

例えば、次のようなものは発生することが不確実なので停止条件・解除条件になり得ます。

- Aが結婚したら

- Aが大学生になったら

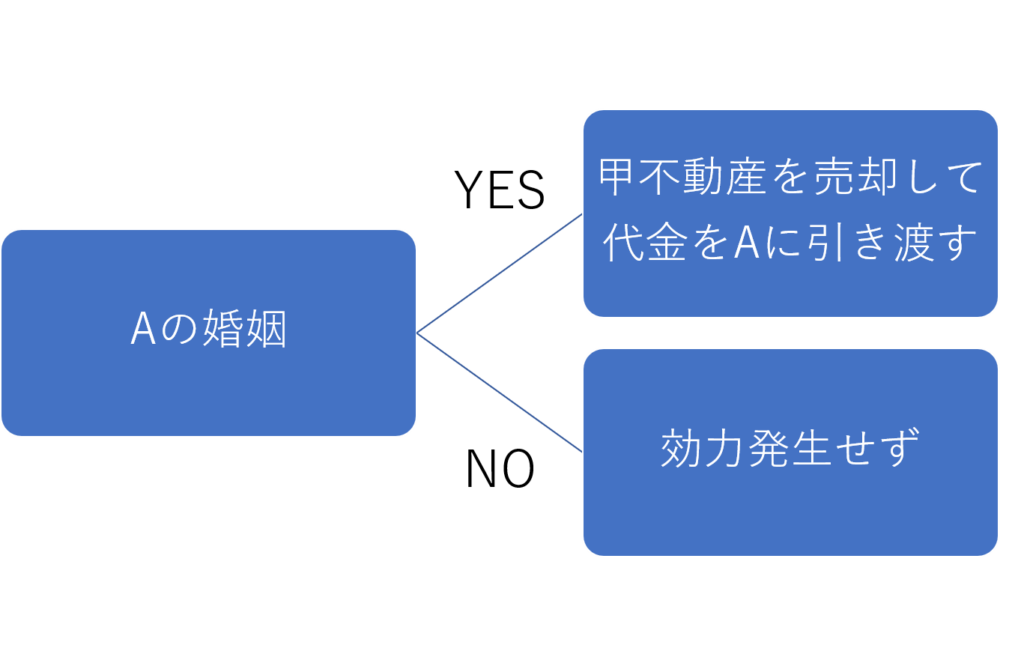

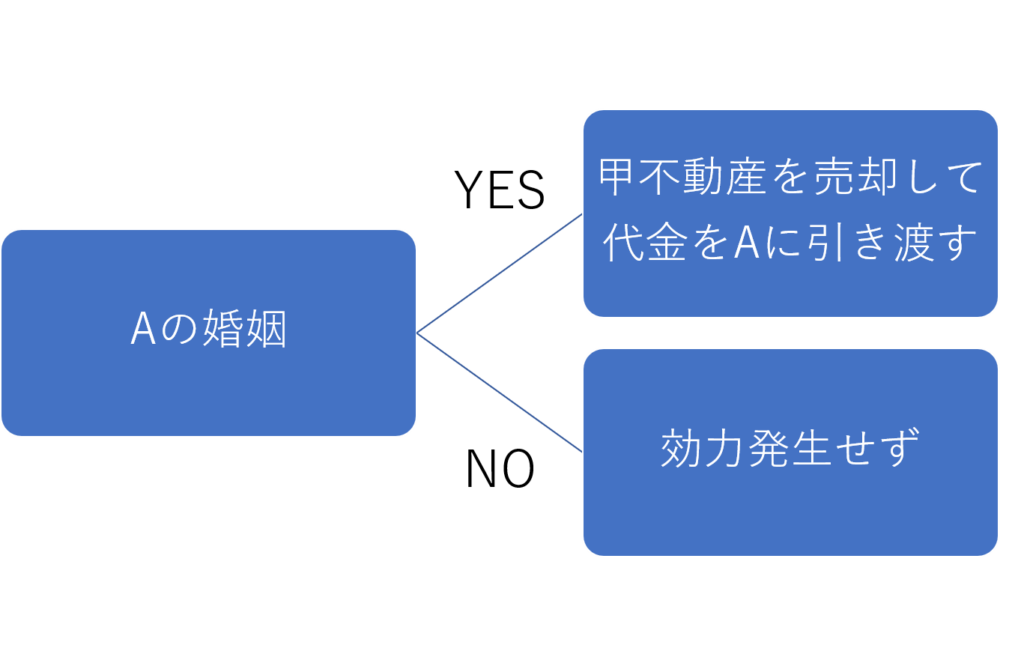

例えば、次のような停止条件付遺言がされたとします。

Aが婚姻したら、甲不動産を売却して代金をAに引き渡すこと。

この場合、「Aの婚姻」という停止条件が成就したら、「甲不動産を売却して代金をAに引き渡す」という法律行為の効力が発生することになります(民法985条2項)。

また、期限には、始期と終期があります。

始期とは、将来発生することが確実な事実が発生した時に遺言の効力が生じる場合、終期とは、将来発生することが確実な事実が発生した時に遺言の効力が消滅する場合をいいます。

例えば、次のようなものは発生することが確実なので始期・終期になり得ます。

- 令和●年●月●日になったら

- Aが20歳になったら

条件付遺贈と期限付遺贈については次の記事で詳しく説明していますので参考にしてください。

遺言の内容を実現するための手続が必要な場合

遺言事項によっては、遺言者の死亡によって直ちに効力が発生せず、遺言者の死後、一定の手続を経て、はじめて効力が発生することがあります。

例えば、相続人の廃除・廃除の取消しは、遺言者の死後、遺言執行者が、遅滞なく相続人の廃除・排除の取消しを家庭裁判所に請求し、審判が確定することによって、はじめて遺言者の死亡の時に遡って効力が生じます(民法893条・894条)。

遺言書の検認手続き

遺言書を所持している相続人は、家庭裁判所に遺言書を提出して、遺言書の検認手続きを受けなければなりません(民法1004条)。

家庭裁判所に遺言書を提出することを怠ったり、遺言書を所持している人が自分で遺言書を開封してしまったりすると過料5万円が科されることになります(民法1005条)。

また、遺言書を改ざんしたり、隠したりすると、そもそも相続人としての資格を失うことにもなります(相続人の欠格事由。民法891条5号)。

但し、遺言書の方式のうち公正証書遺言については、検認手続きが不要とされています(民法1004条2項)。

これは、公正証書遺言については、原本が公証役場に保存されており、遺言者の死後、相続人が遺言を改ざんすることは不可能だからです。

また、自筆証書遺言については、原本が法務局に遺言書の原本を保管されている場合は、改ざんを行うことは難しくなりますので検認手続きは不要となります(遺言書保管法11条)。

遺言書の検認手続きについては次の記事で詳しく説明していますので参考にしてください。