今回は面会交流について説明します。

子のいる夫婦が離婚すると、子はどちらかの親に引き取られますから、もう一方の親とは別々に暮らすことになります。

この場合、問題となるのが、別々に暮らすことになる親子の関わり(面会交流)です。

民法には、父母が協議上の離婚をするときは、父又は母と子との面会及びその他の交流について必要な事項は、その協議で定めると規定されていますが(民法766条1項)、その具体的な内容は明らかではありません。

そのため、離婚後の面会交流について、明確なルールを定めないまま離婚してしまい、離婚後、面会交流を実施する段階で、定めたルールどおりに面会交流が実施されないなど色々な問題が発生することも多いです。

そこで、今回は、面会交流とは何か、面会交流ではどのようなことが問題となるかなどについて、全般的に説明します。

個別の内容について詳しくは、別に記事がありますから、そちらも参考にしてください。

✓面会交流について全く分からない

✓ 面会交流調停・審判について知りたい

✓ 面会交流はどれくらいの頻度ですればよいか知りたい

✓ 面会交流のルールはどのように定めればよいか知りたい

✓ 面会交流について相手と揉めている相手が面会交流を拒否している

✓ 面会交流のルールを変更したい

✓ 面会交流に第三者機関に立ち会ってもらいたい

1 面会交流となにか

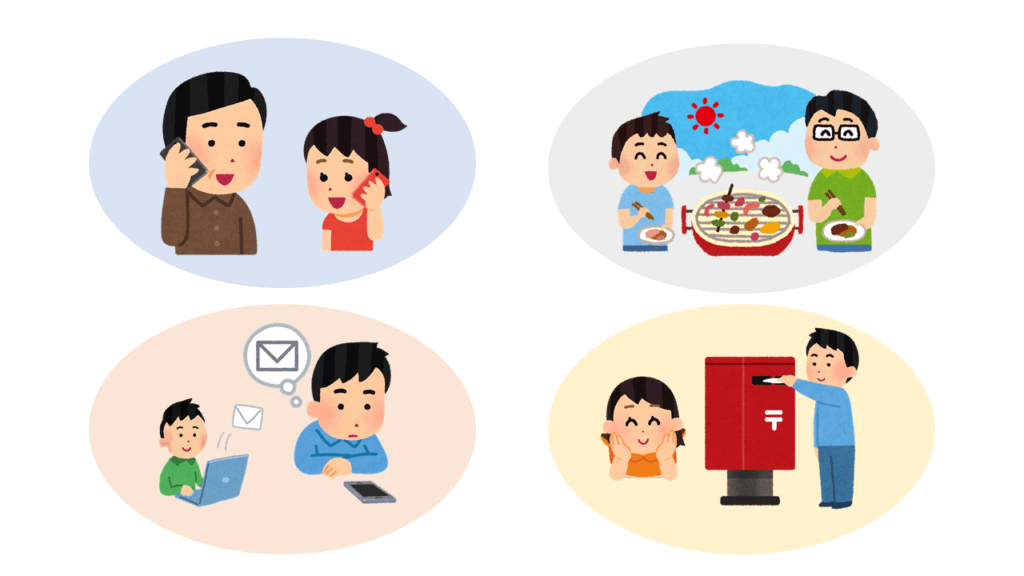

面会交流とは、親権者とならずに未成年の子と別居している親が、子と直接会ったり、電話で話したり、手紙や電子メールのやり取りをして、交流することをいいます。

婚姻中、父母は共同して親権を行使します(民法818条2項)。つまり、父母ともに親権者です。

通常は、父母が子と同居して(単身赴任もあるでしょうが)、協力しながら子の監護養育にあたると思います。

しかし、父母が離婚する場合は、父母のどちらか一方を親権者に定めなければなりません(民法819条)。

離婚すると父母のうち一人しか親権者になれないのです。

通常、親権者となった親が、未成年の子と同居して監護養育にあたります(監護親)。

親権者とならなかった親は、子と別居することになります(非監護親)。

そのため、離婚後、非監護親と子の関わりの機会(面会交流)を設ける必要があるのです。

民法819条(離婚又は認知の場合の親権者)

1 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。

民法766条1項は、面会交流について、父又は母と子との面会及びその他の交流と定めています。

民法766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

1 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

このうち、非監護親と子は、直接会う(面会)だけでなく、電話で話したり、手紙や電子メールのやり取りをすることもありますが、これがその他の交流といえるでしょう。

とはいえ、やはり直接面会することが、親子の面会交流の基本といえます。

面会交流は、父母の婚姻中も問題となる場合があります。

父母の仲が悪くなって、別居して、父母のどちらか一方が、未成年の子を監護養育している場合です。

婚姻中である以上、非監護親も親権者ですが、別居している以上、了解もなく、子と同居している親のもとに行って、親の意思に反して子と会ったり、子を連れ去ることはできません。

2 面会交流はだれのものか

面会交流は誰のためにあるのかということを考えるのは重要です。

親のためなのか。子のためなのか。

面会交流は、面会交流権として、親の権利が強調される場合があります。

確かに、離婚後、親権者でなくなり、子と別居しても、親であることには変わりがありません。したがって、非監護親には子と面会交流する権利があるというのは一つの考え方です。

しかし、一方において、面会交流について定めた民法766条1項では、面会交流は、子の利益を最優先して考慮しなければならないとされています。

民法766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

1 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

つまり、親ではなく、子の利益を考えて、面会交流をどうするか決めるべきなのです。

たしかに、面会交流は、子にとってとても大切なものです。父母が離婚した後も、別居している親と継続的に交流することによって、子は、両親から愛されていることを実感できますし、父母の離婚によって傷ついた心をいやすこともできるでしょう。

そのように考えると、面会交流とは、親よりも、むしろ子のためにあると考えることもできます。

このように、面会交流については、親のためという考え方と子のためという考え方があるのですが、どちらが正解というわけではありません。

いずれにせよ重要なのは、面会交流は、子の利益のために行われなければならないということです。親のためであろうと、子のためであろうと、子の利益が害される面会交流は実施されてはなりません。

このような考えから、実務上、面会交流の実施にあたっては、子の利益のためにどのような措置を講じることが適切かという視点が重視されています。

3 面会交流を求めるには面会交流調停・審判の申立て

3-1 面会交流調停・審判の申立て

離婚後、非監護親が子と面会交流できるようにするにはどうすればよいでしょうか。

父母は、協議離婚するとき、面会交流について協議で定めることとされています(民法766条1項)。つまり、離婚するならば、子との面会交流について取り決めをして下さいということです。

しかし、父母で協議しても、意見が対立して、どうしても面会交流について合意できないことがあります。

その結果、面会交流について取り決めをしないまま、離婚してしまった場合、子との面会交流を求める非監護親は、家庭裁判所の手続を利用することができます。

面会交流調停・審判の申立てです(民法766条2項)。

面会交流について、あいまいな合意のまま離婚してしまい、離婚後、監護親から、面会交流を拒否されてしまった場合も、面会交流調停・審判の申立てをするとよいでしょう。

ちなみに、調停と審判を簡単に説明すると次のとおりとなります。

調停とは、あくまでも父母の話合いにより合意を目指すものです。

本人同士の直接の話合いと異なるのは、家庭裁判所の調停委員会(裁判官1名、民間委員2名からなる合議体)の仲介のもと話合いが行われる点です。

結果は父母の話合い次第ですから、合意ができなければ調停は不成立になります。

審判とは、家庭裁判所が面会交流について一方的に決定するものです(家事事件手続法73条)。

面会交流の調停や審判は、子の監護に関する処分を求める調停や審判として申立てをします(家事事件手続法39条、244条、別表第2第3項)。

通常、面会交流は、離婚の条件の一つになっていることが多いので、面会交流について合意できなければ離婚も成立しないということも多いです。

その場合、父母のどちらかが家庭裁判所に離婚調停を申し立て、離婚調停のなかで、面会交流についても話し合うことになるでしょう。

3-2 まずは面会交流調停の申立てをする

調停・審判は、どちらでも申立てはできますが、いきなり審判を申し立てても調停に回されてしまうことが多いです。これを付調停といいます(家事事件手続法274条1項)。

つまり、まずは父母で話合いをしてくださいという趣旨です。そのため、通常は、いきなり審判を申し立てるのではなく、まずは調停の申立てをすることが多いです。

調停で父母が合意できずに、調停が不成立となると、調停の申立てをしたときに審判の申立てがあったものとみなされます(家事事件手続法272条4項)。つまり、自動的に審判が開始されます。

3-3 面会交流調停成立の効果

面会交流調停が成立すると、確定した審判と同様の効力が付与されます(家事事件手続法268条1項)。

面会交流調停が成立すると、調停調書に父母で合意した面会交流の方法(ルール・頻度)が記載されます。

相手方は調停調書に記載されたとおりに面会交流を実施する義務が発生しますので、もし、相手方が、調停調書に記載のとおりに面会交流を実施しない場合は、申立人は強制執行の申立てをすることができます(家事事件手続法75条、民事執行法174条1項本文)。

面会交流調停・審判の申立てについて詳しくは次の記事を参考にして下さい。

4 どのような場合に面会交流が認められるのか

家庭裁判所は、面会交流調停・審判で、どのような基準により、面会交流を認めるかどうかを判断しているのでしょうか。

2でも説明しましたが、面会交流では、子の利益を最も優先して考慮しなければなりません(民法766条1項)。

つまり、面会交流は、子の利益になるからこそ行われるものであり、子の利益にならないのであれば行われるべきではありません。

家庭裁判所もこの考え方に基づいており、子の利益になるのかという観点から、面会交流をするべきかどうか、面会交流をするとしてどのような方法にすべきかを考えています。

4-1 原則的には面会交流は実施されるべき

家庭裁判所では、子の利益が害されるなどの特段の事情がなければ、通常は面会交流は実施した方がよいという考え方に立っています。具体的には次の考え方です。

- 子は、別居している親との円滑な交流が継続することで、どちらの親からも愛されているとの安心感を得ることができる。

- 子は、両親の不和により、喪失感を抱き、不安定な心理状態となっているだろうが、別居している親との円滑な交流により、その状態も回復できる。

- 非監護親との面会交流は、子の健全育成、人格形成に有益なものである。

- したがって、面会交流は、それによって子の利益が害されるなどの特段の事情ない限り、原則として認めるのが相当である。

4-2 特段の事情とは

家庭裁判所が面会交流の実施を認めない特段の事情とは、どのようなやり方でも子の利益が害されるおそれが避けられない場合です。

この特段の事情が何かについて法律には何も規定がありませんが、これまでの家庭裁判所の実務では、次の事情がある場合、面会交流の実施には慎重な態度であるとはいえます。

- 非監護親の子に対する虐待のおそれがある場合

- 非監護親の子の連れ去りのおそれがある場合

- 非監護親の監護親に対する暴力(DV)があった場合

- 監護親が頑なに拒否している場合

- 子が消極的である場合

- 非監護親の合意事項の不遵守のおそれがある場合

- 子が監護親の再婚相手の養子となっている場合

家庭裁判所の面会交流の判断基準について詳しくは、こちらの記事を参考にして下さい。

5 面会交流の方法(ルール・頻度)にはどのように決まるのか

5-1 面会交流は実施されなければ意味がない

面会交流調停・審判では、面会交流の方法(ルール・頻度)が決められますが、こうしなければならないというものはありません。

父母の関係性、子の意向などによって、さまざまの方法があり得ますが、重要なのは実行可能な内容とすることです。

両親が対立状態にある場合、面会交流の方法に納得していない監護親が、調停・審判で定められたとおりに面会交流を実施しないこともあります。

面会交流の方法を定めても実施されなければ意味がありませんし、結果として子の利益を害することとなってしまうからです。

5-2 面会交流の方法(ルール・頻度)

面会交流には、

- 直接会う(面会)

- 電話

- 手紙

- 電子メール

- LINE

などの方法があり得ます。

非監護親との面会交流は、子の健全育成、人格形成に有益なものと考えられています。家庭裁判所は、特段の問題がなければ、非監護親と子が直接会うことを認める場合が多いです。

問題があれば、その他の方法による面会交流となりますが、電話や手紙の場合が多いでしょう。

電子メールやLINEは、子の年齢が高ければ認められることがあります。

頻度は、月2回、月1回、2~3ヶ月に1回あたりが多いと思いますが、父母の関係、子の意向などから柔軟に決めるべきでしょう。

家庭裁判所の実務では、監護親が非監護親に恐怖心を抱いていたり、父母が顔を合わせると紛争になるおそれがある場合、親族や弁護士の付き添いを条件としたり、第三者機関の立会いや指示に従うことを条件とすることもあります。必要であれば、家庭裁判所に申出をしましょう。

5-3 面会交流の方法は具体的に定めるべき

具体的に面会交流をどのように実施すべきかは、その都度、父母の話合いにより定めるのが理想ではあります。

しかし、父母は多くの場合、不仲が原因で離婚するわけです。

お互いのことを完全に信用できるとは限りませんし、漠然とした内容の取り決めのままだと、面会交流の方法について父母で争いとなる可能性もあります。

また、監護親が、調停・審判で定められた内容どおりに面会交流を実施しない場合、非監護親は、監護親に対して強制執行の申立てができますが、面会交流の内容が漠然なままでは、強制執行の対象が特定できず、執行が不能ともなりかねません。

そこで、例えば、次のとおり、面会交流の内容を具体的に定める必要があります。

- 相手方は、申立人に対し、申立人が当事者間の子●● ●●(平成●年●月●日生まれ)と面会交流をすることを認め、その時期及び回数を次の通り定める。

- 令和●年●月●日午後●時から午後●時まで

- 令和●年●月以降、毎月第1土曜日の午後●時から午後●時まで。ただし、第1日曜日に行えない場合は、第1日曜日のの午後●時から午後●時まで。

- 上記1の面会交流の場所は、申立人の肩書住所地とする。

- 上記1の面会交流においては、申立人は、相手方肩書住所地に上記子を迎えに行き、面会交流を行った後、上記1に定めた時間までに、相手方の肩書住所地に送り届ける。

- その他、面会交流に必要な事項は、当事者間で協議する。

面会交流の方法(ルール・頻度)について詳しくは、こちらの記事を参考にして下さい。

6 面会交流を拒否された場合

6-1 調停・審判に従わずに監護親が面会交流を拒否している場合

面会交流調停・審判で、面会交流が認められたのに、監護親が、調停・審判条項どおりに面会交流をしてくれない場合があります。

子に会えない状態が長引くと、子も非監護親と会うことに消極的になりますし、面会交流を拒否された場合には、早急に対策を講じる必要があります。

監護親が、調停・審判条項に従わずに、面会交流を拒否している場合、監護親に面会交流を促す方法としては次のものが考えられます。

- 家庭裁判所に履行勧告の申出をする

- 家庭裁判所に間接強制の申立てをする

- 地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起する

各手続の簡易迅速性、効果から整理すると、次のとおりとなります。

| 履行勧告 | 間接強制 | 損害賠償請求訴訟 | |

| 簡易迅速性 | ◎ (電話申出可・費用不要) | 〇 | △ (判決まで時間がかかる) |

| 効果 | △ (強制力がない) | 〇 | △ (強制力はあるが、 面会交流履行を 直接の目的としない) |

それぞれ、メリット・デメリットがありますから、状況に応じて適切な方法を選択する必要があります。

6-2 履行勧告

履行勧告とは、家庭裁判所が、非監護親の申出に基づき、監護親に対し、書面で通知したり、電話をかけたりして、監護親を説得したり、面会交流の実施を勧告したりするものです(家事事件手続法289条)。

履行勧告には強制力があるわけではありませんが、家庭裁判所から書面で通知されたり、電話で説得されれば、重大なことだと思って従う監護親もいますから、一定の効果はあるといえます。

6-3 間接強制

家庭裁判所から間接強制決定を受けると、監護親は、面会交流を拒否するごとに、1回あたり●円のペナルティー(間接強制金)を支払うように命じられます。

間接強制金を支払わなければならないという心理的圧迫を与えることによって、自発的に面会交流を履行するように促す方法です。

強制執行には、実力行使で監護親の妨害を排除して、子との面会交流を実現する直接強制も考えられますが、このような方法は、子の利益を害することになりますから、現在の実務では認められていません。

6-4 損害賠償請求訴訟

面会交流を拒否している監護親に対し、過去の面会交流の不履行を原因として、慰謝料等を請求することもできます。

ただし、あくまでも慰謝料等の請求であって、面会交流の実施そのものではないことには注意が必要です。

損害賠償請求によって、面会交流を拒否する監護親に対して、さらに心理的圧迫を与えるものといえます。

面会交流を拒否された場合の対応について詳しくは、こちらの記事を参考にして下さい。

7 まとめ

今回は、面会交流とは何か、面会交流ではどのようなことが問題となるかなどについて、全般的に説明しました。

- 面会交流とは、親権者とならずに未成年の子と別居している親が、子と直接会ったり、電話で話したり、手紙や電子メールのやり取りをして、交流することをいいます。

- 面会交流について定めた民法766条1項では、面会交流は、子の利益を最優先して考慮しなければならないとされています。

- 離婚後、監護親から、面会交流を拒否されてしまった場合も、面会交流調停・審判の申立てをすることができます。

- 家庭裁判所では、子の利益になるのかという観点から、面会交流をするべきかどうか、面会交流をするとしてどのような方法にすべきかを考えています。

- 家庭裁判所は、特段の問題がなければ、非監護親と子が直接会うことを認める場合が多いですが、問題があれば、その他の方法による面会交流となりますが、電話や手紙の場合が多いでしょう。

- 面会交流の内容が漠然なままでは、強制執行できない場合もありますから、面会交流の内容は具体的に定める必要があります。

- 調停・審判で面会交流について決定されたにもかかわらず、監護親が面会交流を拒否する場合は、履行勧告・間接強制・損害賠償請求訴訟などの方法があります。

離婚した後の子どもとの面会交流のルールはどのように決めればよいの?もしルールどおりに面会交流ができない場合はどうすればよい?