ねこ

ねこ公正証書遺言について知りたい人「遺言書を作ろうと思っています。知人から公正証書遺言であれば無効となることはないと聞きました。公正証書遺言にしておけば絶対大丈夫でしょうか。」

弁護士の佐々木康友です。

今回は公正証書遺言について説明します。

遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがありますが、このうち、公正証書遺言は、遺言者からの嘱託により、法律実務家のなかから法務大臣によって任命された公務員である公証人がその権限に基づいて、公文書として作成する遺言書です。

公正証書遺言は、2名以上の証人の立会いのもと公証人により遺言書が作成され、原本は公証役場に保管されます。

そのため、遺言者が自分で遺言書を作成する自筆証書遺言などとは異なり、文書の成立の真正(偽造されたものではないこと)が問題となることはまず考えられません。

また、2名以上の証人と公証人が関与して遺言書が作成されている以上、遺言者の遺言能力(遺言を作成する意思能力)の喪失や遺言書の方式要件違反が問題となることも稀です。

遺言方式のうち最も確実性が高いのが公正証書遺言であることは間違いないでしょう。

これから遺言書の作成を考えられているのであれば、公正証書遺言によることを強くお勧めします。

今回は、公正証書遺言についてわかりやすく説明します。

- 公正証書遺言とは何か

- 公正証書遺言のメリットとデメリット

- 公正証書遺言作成までの流れ

- 公正証書遺言にかかる手数料

- 公正証書遺言が無効となる場合

自筆証書遺言については、こちらで詳しく説明していますので参考にしてください。

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、遺言者からの嘱託により、公証人がその権限に基づいて公文書として作成する遺言書です。

公証人とは、公証人は、実務経験豊かな法律実務家の中から、法務大臣が公証人法に基づいて任命する公務員です。公証役場は、公証人が働いているところです。公証人に任命される法律実務家は、裁判官、検事、弁護士、法務局長などの経験者です。

2名以上の証人の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言の内容を伝え(これを口授といいます。)、公証人がこれを筆記して、遺言公正証書として遺言書を作成するものです。

公正証書とは、公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、公証人がその権限に基づいて作成する公文書です。

遺言の方式としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがありますが、他の遺言との最大の違いは、公正証書遺言は公証人が公文書として作成するものであるということです。

これに加え、公正証書遺言の原本は公証役場に保管されますので、遺言者が自分で遺言書を作成する自筆証書遺言などとは異なり、文書の成立の真正(偽造されたものではないこと)が問題となることはまず考えられません。

また、2名以上の証人と公証人が関与して遺言書が作成されている以上、遺言者の遺言能力(遺言を作成する意思能力)の喪失が問題となることも稀です。

公正証書遺言に定められること

遺言は、遺言者の最後の意思表示といえます。

遺言書に書く内容は、遺言者が自由に決めることができます。「これは書いてはダメ」といったものがあるわけではありません。

例えば、遺言書の最後に家族へ宛てた最後のメッセージを書くことはよく見られることです。

しかし、遺言書に書いたことが、すべて遺言者の死後に実現されるとは限りません。

遺言書に書くことによって、遺言者の亡くなった時に法的な効力を発生させることができるのは、法律に定められた一定の事項に限られているからです。

これを遺言事項といいます。

遺言の効力が発生した時には、すでに遺言者は亡くなっており、本人に遺言の内容を確認することはできません。

相続人その他に疑義の生じないように遺言の内容は明確にしておく必要があるため、遺言事項は法律に定められた一定の事項に限られているのです。

遺言事項以外のことを遺言書に書くことは自由ですが、その実現は、関係者の意思に委ねられているといえます。

遺言事項は、下記の①~⑭に限定されます。

- 子の認知(民法781条2項)

- 未成年後見人・未成年後見監督人の指定(民法839条・848条)

- 相続人の廃除・廃除の取消し(民法893条・894条)

- 祖先の祭祀を主宰すべき者の指定(民法897条1項)

- 相続分の指定・指定委託(民法902条)

- 特別受益の持戻しの免除(民法903条)

- 遺産分割方法の指定・指定委託・遺産分割の禁止(民法908条)

- 相続人相互間の担保責任の分担(民法914条)

- 遺贈(民法964条)

- 遺言執行者の指定・指定委託(民法1006条)

- 一般財団法人の設立(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条2項)

- 一般財団法人への財産の拠出(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律164条2項)

- 信託の設定(信託法2条~4条)

- 保険金受取人の変更(保険法44条・73条)

公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言は、公証人によって作成された公文書であり、他の方式の遺言と比べると信用性が高いものです。

このことを根拠とした大きなメリットがあります。

一方で、公正証書遺言の信用性を担保するための手間やコストもかかります。

公正証書遺言のメリット・デメリットを挙げると次のとおりとなります。

公正証書遺言のメリット

遺言が無効とされたり、相続人間で争いとなる危険性を小さい

公正証書遺言を作成するのは公証人です。

公証人とは、経験豊富は法律実務家のなかから法務大臣によって任命された公務員です。

公正証書遺言は、2名以上の証人の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言の内容を伝え(これを口授といいます。)、公証人がこれを筆記して、遺言公正証書として作成されます。

また、遺言公正証書の原本は公証役場に保管されます。

そのため、公正証書遺言では、文書の成立の真正(偽造されたものではないこと)が問題となることはまず考えられません。

自筆証書遺言では、「これは遺言者の筆跡ではない」「遺言者はこんな遺言書を書くはずがない」なとど文書の成立の真正が問題になることはしばしばあります。

また、どのような内容の遺言とするのかは遺言者が考えますが、遺言書として文書にするのは公証人であるため、法律実務家として、方式要件に不備がなく、不明な点のない遺言を作成してもらえます。

そのため、方式要件の不備により遺言が無効となる危険性もほぼありません。

遺言の内容があいまいで、遺言者の死後に相続人間で争いとなる危険性も小さくなるでしょう。

後述のとおり、稀とはいえ公正証書遺言が無効となる場合もあるのですが、それでも、自筆証書遺言に比べれば、無効となる危険性は非常に低いと言えるでしょう。

遺言書の検認手続きが不要

遺言書の検認とは、家庭裁判所において行われる遺言書の状態を確認する手続です(民法1004条1項)。

相続開始後、遅滞なく遺言書の状態を確認することによって、その後の遺言書の改ざんなどを防止することを目的としています。

公正証書遺言についてはこの検認手続きが不要とされています(民法1004条2項)。

公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、改ざんの危険性がないため、遺言書の検認は不要とされています。

自筆証書遺言については、原則として検認手続きが必要ですが、法務局に遺言書を保管した場合は不要となります(遺言書保管法条11項)。

遺言書の検認手続きは、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行われますので、遺言書の発見者や所持人が離れた地域に住んでいる場合は負担が大きくなります。

また、遺言書の検認手続は、家庭裁判所に遺言書検認の申立てを行う必要があるため、どうしても手続きに時間がかかります。

遺言書の検認手続きが不要となることのメリットは大きいでしょう。

遺言書が公証役場に保管されるので破棄・改ざんの危険性が小さい

自筆証書遺言については遺言者が自分で保管するのが原則であるため、相続開始の前後にかかわらず、遺言書の破棄・改ざんの危険があります。

自筆証書遺言保管制度により、法務局に遺言書を保管することもできますが、別途、遺言者の申請が必要となります。

これに対し、公正証書遺言は原本が公証役場に保管されますので、遺言書の破棄・改ざんができなくなります。

- 公正証書遺言は遺言者が亡くなるまでずっと保管してくれるのですか。

-

公正証書の原本保管期間は原則20年間ですが(公証人法施行規則27条1項1号)、この原則に従うと60歳で公正証書遺言を作成した場合、80歳までしか原本が保管されないことになります。

しかし、遺言は遺言者の死亡時に効力を生じますから、遺言者の生前に遺言書が破棄されては困ります。

そこで、保存期間の満了した後でも特別の事由がある場合にはその期間保存することとされており(公証人法施行規則27条3項)、公証役場によりますが、この規定に基づいて概ね120歳になるまでは遺言書が保管されているのが実務上の運用のようです。

遺言の存在の調査が可能

自筆証書遺言については、法務局に保管しない限り自分で保管することになるため、遺言者の死後、相続人に遺言書を見つけてもらえず、遺言書が存在しないものとして遺産分割が行われてしまうおそれもあります。

公正証書遺言の場合、1989年1月1日以降に作成されたものであれば、公証役場の遺言検索システムに登録されています。

相続人をはじめとする利害関係人は、全国どこの公証役場でも被相続人の遺言の有無を調べることができますので、遺言書を探したけれども発見されずに、遺産分割が行われたといったことはなくなります。

被相続人の生前は、本人しか遺言書を検索することはできませんので、あらかじめ推定相続人に遺言の存在が知られる心配もありません。

耳が不自由な方などにも配慮されている

公正証書遺言には、遺言者の口授、公証人の読み聞かせといった手続があります。

そうすると、耳の聞こえない方、何らかの理由で会話のできない方は、公正証書遺言を作成できないのかというと、そのようなことはありません。

耳の聞こえない方、何らかの理由で会話のできない方は、手話などの通訳人の通訳や筆談でやり取りができます。

遺言者が何らかの理由で遺言書に署名することができない場合、公証人がその旨を遺言書に付記して、署名に代えることもできます(民法969条の2)。

これに対し、自筆証書遺言は、自分の手で書く必要がありますので(民法968条1項)、公正証書遺言の方がバリアフリーな制度といえるでしょう。

公正証書遺言のデメリット

以上のとおり公正証書遺言のメリットは大きいですが、一方において信用性を確保するための手間やコストはかかります。

これをあえてデメリットとするのであれば、次のようなものとなります。

遺言書の作成に手間や手数料がかかる

公正証書遺言の作成にあたっては、公証役場で公証人と打ち合わせが必要です。

公証役場まで行くことができない場合、公証人が自宅まで出張してくれるサービスもありますが、別途旅費、日当などかかります。

動ける場合は基本的には公証役場に出向くことになります。

また、公正証書遺言では、証人2人以上の立会いが必要です。

有料で公証人に証人を手配してもらうこともできますが、まずは自分で証人を探す必要があります。

さらに公証人に手数料を支払う必要があります。

但し、その手数料は、手数料令に定められていますから安心です。

公正証書遺言の手数料は遺産の金額に応じて決まります。

公正証書遺言の作成費用については、日本公証人連合会のHPを参考にして下さい。

計算方法がやや複雑ですので、最寄りの公証役場に問い合わせてみた方がよいでしょう。

遺言者以外の人が遺言書の存在と内容を知ることになる

公正証書遺言には公証人や証人が関与しますから、遺言書の存在と内容がこれらの人から外部に知られるおそれが全くないとは言い切れません。

しかし、公証人にも(公証人法4条)、公証役場の職員である書記にも(公証人法施行規則6条)、守秘義務が課せられていますから、遺言書の存在と内容が外部に漏れることは通常は考えられません。

また、証人については法律上の規定はないのですが、遺言書の存在と内容について第三者に口外しないことを表明したときはもちろん、そうでなくても、立場上、当然に守秘義務を負います。

やはり、遺言書の存在と内容が外部に漏れることは通常は考えられないといえるでしょう。

公正証書遺言作成の流れ

公正証書遺言を作成するまでの一般的な流れを示すと次のとおりとなります。

遺言者から依頼を受けた弁護士が、公証人と打ち合わせをしながら遺言書の作成を進めていくことも多いですが、ここでは、遺言者本人が直接公証人に遺言書の作成を依頼する場合を想定しています。

財産の洗い出し

公証人が遺言書を作成する公正証書遺言の場合であっても、どのような内容の遺言にするかを決めるのは遺言者です。

公証人は気軽に相談に乗ってくれますが、どのような内容の遺言にするか考えもないまま、公証人に相談しても、公証人としてはアドバイスのしようもありません。

そこで、公証人に遺言作成を申し込む前に、遺言者がどのような内容の遺言にするのかを考える必要があります。

そのためには、まず、自分の財産(プラスもマイナスも)にはどのようなものがあるのかを洗い出す必要があるでしょう。

全財産を特定の人に遺贈するといった内容の遺言でもない限り、自分の財産状況を把握しないまま、どのような内容の遺言にするかは検討できないはずだからです。

遺言により遺贈等のできる財産は有形のものに限りません。

財産的価値のあるものであれば、無形のものであっても遺贈等をすることができます。

- 不動産(土地・建物等)

- 預貯金(普通預金・定期預金等)

- 動産(自動車・貴金属・時計・電化製品・家具等)

- 有価証券(株式・国債・地方債・社債・投資信託等)

- 生命保険

- 債権(他人に対する貸金返還請求権、損害賠償請求権等)

- 債務(借金等)

財産の洗い出しができたら、財産目録としてリストにまとめておくとよいでしょう。

また、公証役場で公正証書遺言を作成するにあたって必要になるので、これらの財産の存在を証明する資料も併せて用意しておくとよいでしょう。

どのような内容の遺言にするかを考える

公証人は、遺言者からどのような内容の遺言にするのかを聞き取って、それをもとに遺言書を作成します。

遺言書に記載する文言自体は公証人が考えてくれますが、少なくとも、公証人にはどのような内容の遺言書にしたいのかを明確に説明する必要があります。

頭の中で考えているだけだと、なかなか案がまとまりませんので、箇条書きでもよいので、できるだけ遺言の内容をメモにするようにしましょう。

そういったメモがあれば、公証人はメモに基づいて、遺言者に質問をしながら、遺言の内容を確定させることができますので、ぜひ用意するといいでしょう。

公証役場への相談の予約

財産の洗い出しと遺言内容の検討ができたら、いよいよ公証役場に相談をします。

公証役場に管轄などはありませんので、どこの公証役場に相談しても構いません。

公証役場は、主要都市には大体設置されています。

こちらから公証役場の位置を確認することができます。

公証役場は、通常予約制になっていますので、予約なしで訪問してもすぐに相談を受け付けてくれるとは限りません。

必ず、あらかじめ電話やメールなどにより相談日の予約を取るようにしましょう。

公正証書遺言の作成の相談であることを伝えると、相談日に持参するべき資料などを教えてくれます。

また、証人2名を準備するように言われます。

遺言者において適当な人が見つからない場合は、公証役場に用意してもらうこともできます。但し、日当がかかります。

通常、必要となる資料は次のようなものです。

印鑑登録証明書

公証人が遺言者の本人確認をするために印鑑登録証明書を用いることがあります。

実印と一緒に用意しておくとよいでしょう。

印鑑登録をしていない場合、運転免許証で確認することが多いと思います。

遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本

相続人を確認したり、相続人の遺留分を侵害していないかをチェックするために、戸籍謄本を用いることがあります。

受遺者の住民票

相続人以外の人に遺産を遺贈する場合、遺言書でもどこのだれかを住所などで特定する必要があります。

氏名だけですと同姓同名の人が複数いる可能性もあるからです。

そこで、相続人以外の人に遺産を遺贈する場合には、受遺者の特定のために住民票を用いることがあります。

不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書

遺産に不動産が含まれる場合には必要です。

遺言に記載された土地の地番や建物の家屋番号が間違っていた場合などは、遺言の内容が実現できなくなってしまう可能性があるため、不動産の登記簿謄本での確認が必要となります。

また、建物については不動産の登記をしていない場合もありますし、土地についても、以前の所有者から名義の変更をしていない場合もあります。

そこで、固定資産評価証明書で確認することが必要となる場合もあります。

預貯金通帳、有価証券等のコピー

預貯金や有価証券については、メモを作成して公証人に渡すのもよいですが、通帳等をコピーして渡す方が確実でしょう。

公証役場での相談

提出した資料やメモなどをもとに、公証人が遺言者から遺言内容の聞き取りをします。

相談時間は、遺言の内容にもよりますが、通常は30分程度と思われます。

遺言書案の提示・修正

相談内容をもとに、公証人が遺言書案を作成します。

作成された遺言書案は、わざわざ公証役場まで行かなくても、郵送・メール・ファックスなどの方法で送ってくれます。

家族に知られたくない場合は、公証役場まで案を取りに行くこともできます。

遺言者が遺言書案の内容を確認し、修正したい箇所があれば、それを公証人に伝えれば修正してくれます。

何度かやり取りをして遺言書案を確定させます。

遺言書の作成日時の調整・決定

遺言書案が確定したら、遺言書の作成日時を調整します。

通常は、電話でのやり取りにより日時が決定されます。

公証人に支払う手数料もこのとき教えてもらえます。

遺言書作成当日

当日は、遺言者の実印と公証人に支払う手数料を持参します。

当日は、証人2名の立会いのもと、公証人より、次のことについて口頭での説明が求められます。

基本的には、相談時と同じ内容を話すことをとなります。

この手続きによって、遺言者に遺言能力(遺言をする意思能力)があることが確認されます。

なお、遺言書作成当日は、遺言者が自らの真意を任意に述べることができるように、遺言者の家族などの利害関係人は同席できません。

- 遺言者の本人確認(氏名・生年月日・住所等)について

- 家族関係(配偶者、子、親、兄弟姉妹)について

- 遺言書の作成に至った経緯や気持ちについて

- 財産を誰に相続させるかについて

公証人が、遺言者と証人に閲覧させながら準備した遺言書を読み上げます。

公証人から内容について間違いがないか確認を求められ、間違いがあればその場で修正することもあります。

遺言書の内容に間違いがなければ、遺言者と証人2名が遺言書の原本に署名押印します。

公証人も遺言書の原本に署名押印すれば遺言書が完成します。

最後に、公証人から遺言書の原本・正本・謄本の違い、保存期間、遺言書の効力発生時期、撤回の可否等の説明を行い、遺言者は手数料を支払って終了となります。

通常は30分程度で終了します。

公正証書遺言の方式要件

公正証書遺言の方式要件は、民法969条に列記されています。

これらの方式要件のうち、ひとつでも疑義が生じれば、公正証書遺言の効力が否定されるおそれがあります。

公正証書遺言は、法律実務家である公証人によって作成されますから、方式要件違反で効力が否定されることは稀といえますが、公証人も人間ですからミスがないとは限りません。

遺言者としても、公証人に任せきりにするのではなく、これらの要件をしっかりと理解しておく必要があります。

次の5つの要件となります。

- 証人二人以上の立会いがあること

- 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること

- 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること

- 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと

- 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと

以下、各要件について一つずつ説明していきます。

民法969条(公正証書遺言)

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

① 証人二人以上の立会いがあること。

② 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

③ 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

④ 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

⑤ 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

証人2人以上の立会いがあること(1号)

証人の立会いの目的

まず、証人2人以上の立会いが求められます。公正証書遺言の作成において、証人の立会いが求められるのはなぜでしょうか。

最高裁判所の判例では次のとおり説明されています(最高裁昭和55年12月4日)。

「公正証書による遺言について証人の立会を必要とすると定められている所以のものは、右証人をして遺言者に人違いがないこと及び遺言者が正常な精神状態のもとで自己の意思に基づき遺言の趣旨を公証人に口授するものであることを確認させるほか、公証人が民法969条3号に掲げられている方式を履践するため筆記した遺言者の口述を読み聞かせるのを聞いて筆記の正確なことの確認をさせたうえこれを承認させることによって遺言者の真意を確保し、遺言をめぐる後日の紛争を未然に防止しようとすることにある」

最高裁判所判例昭和55年12月4日

つまり、証人の立会いが求められるは、証人が、

- 遺言者が人違いでないこと

- 遺言者が正常な精神状態にあること

- 遺言者が自分の意思に基づいて、公証人に遺言の内容を口授していること

- 公証人が、遺言者の口授を正確に筆記していること

を確認して、遺言書が遺言者の真意に基づいて作成されることを確保することが目的とされています。

証人欠格者

上記の証人の立会いの目的から、定型的に不適当と考えられる人は、証人になることができません(民法974条)。

| 対象者 | 理由 |

|---|---|

| 未成年者(1号) | 判断能力に疑義があるため |

| 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族(2号) | 遺言者の遺言内容に利害関係があるため ※推定相続人:遺言者の死後、法定相続人となる人 ※受遺者:遺言において遺贈することとしている相手方 |

| 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人(3号) | 公証人の職務の公正さを確保するため |

上記の欠格事由に該当しなければ、証人は誰でもよいわけではありません上記の欠格事由には形式的には該当しなくても、そもそも証人としての役割を果たす能力のない人は証人になれません。

例えば、証人は遺言書に署名をしますから、文字を知らない人が証人になれないのは明らかでしょう。

証人の立ち会う時期は

公正証書遺言は遺言者と公証人のやり取りを経て作成されるため、一回の立会いでは完成せず、何日か立ち会うことが必要なる場合もあります。証人は、その間、ずっと立ち会わないといけないのでしょうか。

この点について、法律の規定が明確にあるわけではありませんが、上記の公証人の立会いの目的から考えると、証人は、公正証書遺言の作成中は、最初から最後までずっと立ち会っていなければならないのが原則となります。

但し、このことを余りに杓子定規に捉えすぎてしまうと、公正証書遺言の作成に支障が出てしまいますので、上記の証人の立会いの目的が達成されていれば、公正証書遺言の効力は否定されないこともあります。

例えば、実務上、公正証書遺言の作成にあたっては、事前に公証人と遺言者の相談により遺言書案を確定させた上で、証人2名の立会いのもと、遺言書作成の手続きを行っていますが、こういった手続きであっても、証人の立会いの目的が達成されていれば方式要件に違反するものではないとされています。

遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること(2号)

口授とは

口授とは、遺言者が公証人に、遺言の内容を口頭で伝えることです。

口授が求められるのは、遺言者が公証人に自由な意思に基づいて遺言の内容を語れば、遺言者の真意は確保されると考えられるからです。

公正証書遺言の方式要件のなかでは最も重要なものといえるでしょう。

口授には、

- 遺言者が、自分の言葉で、直接公証人に語ること

- 遺産を誰に対してどのように処分するのかを語ること

が必要とされます。

口授はどの程度まで詳しく行うべきか

口授はどの程度まで詳しく行う必要があるのでしょうか。

多数の遺産がある場合、一言一句漏らすことなく、公証人に遺言の内容を口頭で伝えることが求められるといつまでたっても口授が終わらないことになります。

そこで、口授の程度は、遺言の内容が特定できて、遺言者の真意と合致していることが確認できる程度あればよいとされます。

抽象的な基準で何とも分かりづらいのですが、例えば次のような感じです。

×:遺言者が作成したメモを公証人に渡して、全く口頭で説明しない

〇:メモを補充的に用いながら口頭で説明する

公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること(3号)

筆記・読み聞かせ・閲覧は、公証人が自ら行うことが望ましいですが、公証人の同席のもと、補助者である書記が行うことも許されます。また、筆記自体は、遺言者の面前で行う必要はなく、別室で行っても構いません。

実務上問題となり得るのが、口授と筆記の順序が入れ替わる場合です。

民法969条の規定では、

- 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する(2号)

- 公証人が遺言者の口述の内容に基づいて、公正証書を筆記する(3号)

の順序で行うこととされています。つまり、あくまでも口授が先で、その後に筆記を行うこととされています。

しかし、実務上、遺言の内容が単純である場合はともかく、遺言者の口授の後、公証人が遺言書をすぐに筆記できるものではありません。専門家の公証人といえども、一定の検討時間は必要となります。

そこで、通常は、手続の効率化のため、次の流れで公正証書遺言は作成されています。

- 公証人が、遺言書作成日前に、遺言者等から遺言内容を聴き取ったり、文案・メモを受け取るなどして、事前に遺言書の草稿を作成しておく

- 遺言書作成日、証人2人以上の立会いのもと、公証人が、あらためて遺言者より口授を受ける

- 公証人が、口述の内容と事前に作成しておいた遺言書の草稿を照合して、必要な訂正をするなどして、公正証書遺言を完成させる

裁判では、このように遺言書の作成手順が前後しても、遺言者の真意を確保し、正確を期するという民法969条の趣旨に反するものではないとして、有効とされています。

口授と筆記の順序が入れ替わる場合、事前に遺言書案はできているので、口授とはいっても、遺言者から遺言内容を一から聴き直すのではなく、公証人が、遺言者に遺言書案を読み聞かせ、誤りがないかどうかを問いかける程度で済まされることも多いです。

それでも、実務上、特に問題がないことがほとんどです。

ところが、遺言者の死後、遺言書の内容に納得できない相続人により、口授がなかったとして異議が唱えられることがあります。

裁判では、口授の目的である遺言者の真意を確保することができているかどうかを検討して、口授と認められるかどうかが判断されています。

遺言者の真意が確保できているかどうかは明確な基準などなく、公正証書遺言が作成された時の状況を個別具体的に検討して判断されます。

似たような状況でも、裁判官によって、有効・無効の判断が分かれるということもあります。

ですので、できるだけ疑義が生じないように、時間は掛かっても条文の順序に沿った丁寧な手続を心掛けることが重要だと思います。

遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと(4号)

署名は、遺言者及び証人が自ら行う必要があります。

法律上、戸籍上の氏名であることが求められているわけではありませんが、実務上、印鑑登録証明書によって本人確認を行っているので、戸籍上の氏名により署名することが一般的です。

遺言者が署名できない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます(4号但書)。

押印についても自ら行うのが望ましいですが、本人の意思に基づくものであれば、公証人の面前で本人から依頼された人が押印することもできます。

公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと(5号)

最終的に公証人が署名・押印することによって、公正証書遺言が完成されます。

公正証書遺言でも効力を否定されることはある

公正証書遺言は、2名の証人の立会いのもと、法律実務家から法務大臣によって任命された公証人が作成しますので、遺言の効力が否定される危険性は低いです。

しかし、稀ではありますが、公正証書遺言であっても無効されることはあります。

実際に裁判で無効とされた事例もかなりありますので、遺言者もどういった場合に無効とされる危険性があるのかを理解しておく必要はあるでしょう。

公正証書遺言の効力が否定される危険があるのは次のどちらかの場合です。

- 遺言者の遺言能力が否定された場合

- 公正証書遺言の方式要件違反があった場合

以下、それぞれについて説明します。

遺言能力がないとして公正証書遺言が無効とされる場合

公正証書遺言は、法律実務家である公証人が作成するため、方式要件違反で効力が否定されることは稀ですが、それ以前の問題として、公正証書遺言作成時、遺言者に遺言能力がなかったとして効力が否定されることがあります。

ここでいう遺言能力とは、遺言という法律行為をする意思能力を有していること(民法3条の2)とされます。

民法3条の2(意思能力)

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

一般に、法律行為とは、意思表示によって権利義務を変動させる行為をいいます。

そもそも法律行為をする意思能力とは何かが大きな問題となりますが、ここでは、権利を変動させる行為(法律行為)をすることのできる知的能力・精神状態(意思能力)と考えておきましょう。

例えば、何億円もの不動産を購入するのも法律行為ですし、コンビニでジュースを購入するのも法律行為です。

法律行為の内容は、複雑なものから簡単なものまで様々ですから、一律に「この人には意思能力がある」と決めることはできません。

そこで、一般には、個々の法律行為の内容によって、意思能力があるかどうかを判断すべきと考えられています。

遺言についていえば、意思能力の有無は、遺言者が、遺言の内容を理解し、遺言をするとの決定をすることのできる知的能力・精神状態にあったかどうかで判断するべきと考えられます。

- 自分の遺産には何があるか

- 遺産のうち、どれをだれにあげるのか

については、理解して、決定することのできる能力が求められるということでしょう。

公正証書遺言作成時、この能力が遺言者になかったと判断される場合は結構あります。

典型的には、遺言者が認知症にり患していた場合です。

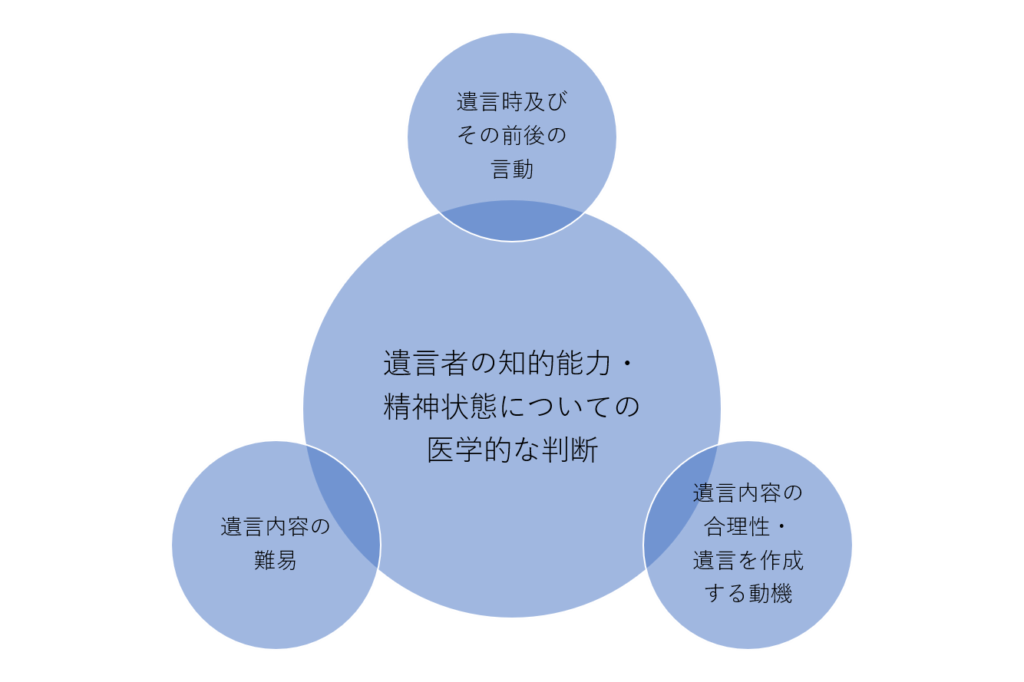

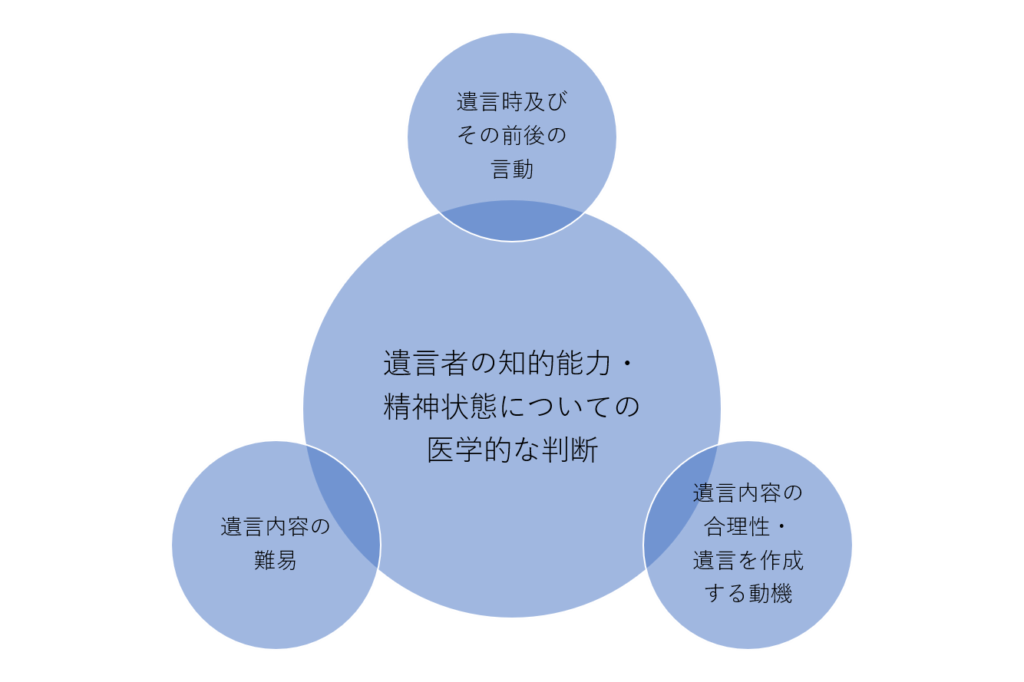

遺言能力の有無については、遺言者の知的能力・精神状態についての医学的な判断を前提として、その他の要素も総合的に考慮した上で、最終的に遺言能力の有無が判断されています。

裁判における遺言能力の有無の判断基準は明確ではありません。事案ごとに様々な事情を考慮して遺言能力の有無が判断されていますが、主として次のことは考慮されているように思われます。

- 遺言者の知的能力・精神状態についての医学的な判断

- 遺言時及びその前後の言動

- 遺言内容の合理性・遺言を作成する動機

- 遺言内容の難易

遺言者の知的能力・精神状態についての医学的な判断

遺言能力の有無の判断において、最も重視されるのは遺言者の知的能力・精神状態についての医学的な判断です。

認知症・統合失調症などの精神疾患が重度であるほど、公正証書遺言の効力が無効とされる方向に傾くといえます。

知的能力・精神状態の悪化が重度である場合、遺言能力がなかったと推認され、一時的に遺言内容が理解できる程度に状態が回復していいた事情があるかどうかが検討されます。

反対に、知的能力・精神状態の悪化が軽度である場合、公正証書遺言の作成時、遺言内容を理解できない事情があったかどうかが検討されます。

遺言時及びその前後の言動

公正証書遺言の作成時は、遺言者が公証人に口授をする際、公証人が遺言者の遺言能力について何らかの確認をしていたかどうかが重要となります。

また、遺言前後の言動についても、それだけで遺言者の遺言能力の有無を決定づける要因とはなるものではありませんが、遺言者の知的能力・精神状態についての医学的な判断を補強し、または疑念を持たせる事情にはなります。

遺言内容の合理性・遺言を作成する動機

一般には、遺言内容が不合理であったり、定められた内容の遺言を作成する動機がない場合には、第三者による関与・影響が疑われ、遺言能力を否定 (無効) する方向に傾くといえます。

しかし、遺言者の知的能力・精神状態の悪化が重度である場合は、合理的な内容でも遺言能力があるとはいえないし、反対に、知的能力・精神状態の悪化が軽度である場合は、不合理な内容であるからといって遺言能力がないとは限りません。

遺言内容の難易

遺言内容が複雑・難解であるほど高度な理解力が求められます。遺言内容の難易度によって、求められる知的能力・精神状態の程度は異なります。

そのため、公正証書遺言の内容が難解なものであったか、簡単なものであったかは、遺言者の遺言能力の有無の判断に大きく影響するといえます。

方式要件違反で公正証書遺言が無効とされる場合

公正証書遺言の効力が否定される2つ目の場合は、遺言の方式要件(民法969条)に違反している場合です。

公正証書遺言は、法律実務家である公証人によって作成されますから、方式要件違反で効力が否定されることは稀といえますが、公証人も人間ですからミスがないとは限りません。

以下、方式要件違反が理由で公正証書遺言が無効とされたケースについて説明します。

証人2人以上の立会いがあること(1号)

公正証書遺言では、証人2人以上の立会いがあることが要件とされています(民法969条1号)。

公正証書遺言で証人2人以上の立会いが求められているのは、遺言書が遺言者の真意に基づいて作成されることを確認することが目的であるため、そのことが確認されていない疑いがある場合には公正証書遺言が無効とされるおそれがあります。

例えば、次のような場合には無効とされました。

- 証人のうち1人は、遺言者の口授の途中から立会いに参加し、他の証人は、公証人の筆記が終わった後に参加した(最高裁判所判例昭和52年6月14日)

- 証人が公証人から約5メートル離れた場所で立ち会っていた(横浜地方裁判所判決昭和56年5月25日)

- 証人が遺言者と公証人の会話を聞いておらず、筆記の読み聞かせも聞いていなかった(東京地方裁判所判決昭和55年3月24日)

遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること(2号)

公正証書遺言では、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することとされています。

口授とは、遺言者が公証人に、遺言の内容を口頭で伝えることです。

口授が求められるのは、遺言者が公証人に自由な意思に基づいて遺言の内容を語れば、遺言者の真意は確保されると考えられるからです。

したがって、遺言者が公証人に自由な意思に基づいて遺言の内容を語ったと評価されない場合は、公正証書遺言が無効とされるおそれがあります。

例えば、次のような場合には無効とされました。

- 遺言者からあらかじめ用意したメモを公証人が読み上げ、これに対して遺言者が頷いただけであった(最高裁判所判例昭和52年6月14日)。

- 公証人の質問に対して、言語をもって陳述することなく単に肯定又は否定の挙動を示したに過ぎない(最高裁判所判例昭和51年1月16日)。

- 公証人の読み聞かせに対して手を握り返した(東京地方裁判所判決平成20年11月13日)。

まとめ

今回は、公正証書遺言について説明しました。

公正証書遺言は、法律実務家のなかから法務大臣により任命された公務員である公証人により作成されるので、自筆証書遺言と比べ、無効となる危険性を小さくすることができます。

また、遺言書は公証役場に保管されて、第三者による改ざんを防ぐこともできるなどメリットも多いです。

但し、公正証書遺言だからといって、絶対に効力が否定されないということはありませんので、どういった場合に無効となる危険性があるのかを理解して、公正証書遺言の方式要件に違反せず、遺言者に遺言能力があることに十分に留意する必要があります。

とはいえ、いくつかある遺言の方式のうち、公正証書遺言が最も確実な方式であることは間違いありません。

これから遺言書を作成しようと考えている方には、公正証書遺言を強くお勧めします。