ねこ

ねこ婚姻費用分担請求調停について知りたい人「夫が家を出ていったのですが、それ以来、生活費を入れてくれません。話をしたくても、全く連絡に応じません。生活費を確保するにはどうしたらよいですか。」

弁護士の佐々木康友です。

今回は、婚姻費用分担請求調停の申立ての手続きについて説明します。

夫が妻に生活費を支払わないなど、婚姻費用の支払いについて夫婦間に争いがある場合、夫婦が直接話し合っても意見が対立して合意に至らないことがあります。

また、上のケースのように、夫婦が別居しているためにそもそも話合いすらできないこともあります。

権利者(婚姻費用をもらう方)にとっては、義務者(婚姻費用を支払う方)にすぐにでも婚姻費用を支払ってもらわないと生活していけませんから死活問題といえます。

こういった場合、権利者は、義務者を相手方として、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停の申立てができます。

今回は、婚姻費用分担請求調停の申立ての手続について詳しく説明します。

- 義務者(婚姻費用を支払う方)が婚姻費用を支払わない場合、権利者(婚姻費用をもらう方)は、義務者に対し、婚姻費用分担請求調停の申立てができる。

- 婚姻費用分担請求については、調停と審判のいずれも申し立てることができるが、審判を申し立てても調停に付されることも多いので、まずは調停を申し立てた方がよい。

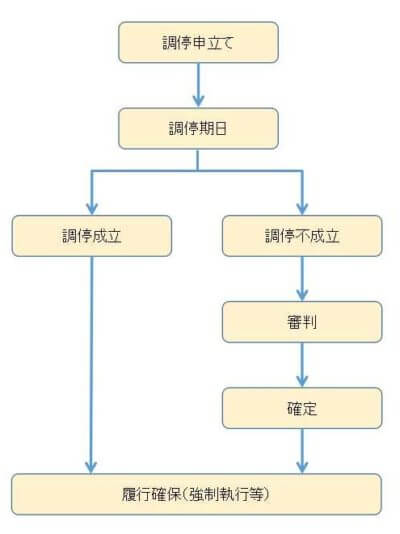

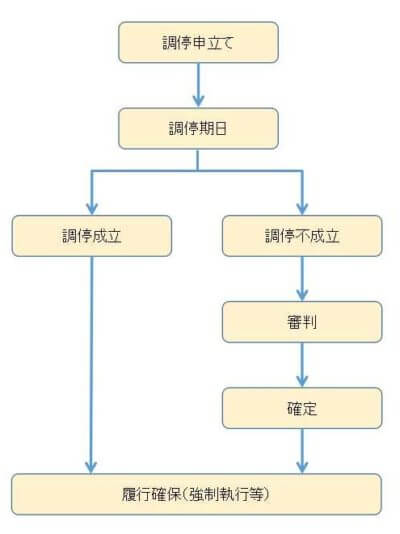

- 婚姻費用分担請求調停には、家事調停委員のあっせんにより話合いをすることができる、調停が成立すると確定した審判と同一の効力を有する、調停不成立の場合でも自動的に審判に移行し、家庭裁判所が婚姻費用分担額を決定してくれるというメリットがある。

- 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停申立てをするのが原則だが、子育てなどのため出頭が困難な事情がある場合、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所で離婚調停が行われることもある。

- 婚姻費用分担請求調停において、相手方に住所地を知られたくない、顔を合わせたくないなどの希望がある場合は、家庭裁判所にその旨伝えておく必要がある。

- 調停不成立の場合、自動的に審判に移行し、家庭裁判所が婚姻費用分担額を決定する。

そもそも婚姻費用とな何かについては、次の記事で詳しく説明していますので参考にしてください。

婚姻費用とは

婚姻費用分担請求調停について説明する前に、そもそも婚姻費用とは何かについて簡単に確認しておきましょう。

婚姻費用とは要するに夫婦にとっての生活費です。

生活費といえば、衣食住のほかに、医療費、子どもの養育費など様々なものがかかりますが、夫婦が共同生活を送るのに必要な費用のことを婚姻費用といいます。

婚姻費用は、婚姻中の夫婦が共同して負担しなければなりません。

これを婚姻費用分担義務といいます(民法760条)。

民法760条(婚姻費用の分担)

民法 – e-Gov法令検索

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

この婚姻費用分担義務は、たとえ、夫婦が離婚を前提とした別居をしていたとしても、まだ婚姻中である限りは免れることはできません。

一般に、夫婦の婚姻費用分担義務は、相手に自分の生活と同程度の生活を保持させる義務といわれています。

これを生活保持義務といいます。

夫婦は協力して生活するのが大前提ですから、夫婦で収入に格差がある場合、収入の多い方が、収入の少ない方を犠牲にして生活をすることは許されません。

収入の多い方は、収入の少ない方に対して、より多くの婚姻費用を分担し、収入の少ない方に自分と同程度の生活をさせなければならないのです。

ですから、例えば、夫が正社員としてフルタイムで働き、妻がパートの場合、収入に格差があるのに夫婦が同じ金額の婚姻費用を負担するというのは許されません。

収入の多い夫は、収入の少ない妻よりも多くの婚姻費用を分担し、妻に自分と同程度の生活をさせる義務があります。

したがって、夫婦が別居しており、夫婦の家計が別々になっている場合は、夫婦のうち収入の多い方が、少ない方に婚姻費用を支払う必要があります。

それにもかかわらず、夫婦のうち収入の多い方が、少ない方に婚姻費用を支払わない場合が、婚姻費用分担義務の不履行があるといえます。

この場合、権利者(婚姻費用をもらう方)は、義務者(婚姻費用を支払う方)に対して、婚姻費用分担請求をすることができます。

婚姻費用分担請求調停とは

婚姻費用分担請求調停とは

上に述べたとおり、義務者(婚姻費用を支払う方)が婚姻費用を支払わない場合、権利者(婚姻費用をもらう方)は、義務者に対し、婚姻費用の支払いを求めることができます(婚姻費用分担請求)。

しかし、夫婦が直接話し合っても意見が対立して合意に至らないことがありますし、夫婦が別居しているためにそもそも話合いすらできないこともあります。

こういった場合、権利者は、家庭裁判所の手続きを使って、義務者に対して婚姻費用の支払いを請求することができます。

これが婚姻費用分担請求調停の申立てです。

婚姻費用分担請求調停のメリット

婚姻費用分担請求調停も、基本的には話合いにより自主的な解決を目指す手続きであることには注意が必要です。

つまり、婚姻費用分担請求調停の手続きにおいても、夫婦は話合いをする必要があります。

しかし、夫婦が直接話合いをする場合と比べて、婚姻費用分担請求調停には次のような多くのメリットがあります。

主なものをいくつか挙げておきましょう。

- 家庭裁判所の家事調停委員のあっせんにより話合いをすることができる

- 調停が成立すると合意事項が裁判所の調書に記載され、確定した審判と同一の効力を有する

- 調停が不成立となっても審判で裁判官が婚姻費用分担額を決めてくれる

家庭裁判所の家事調停委員のあっせんにより話合いをすることができる

夫婦が直接話合いをすると、お互い感情的になってしまい、話合いがいつまでも進まないことがあります。

また、DVなどにより相手方に恐怖心を抱いている場合には、そもそも話合いすらできないこともあります。

婚姻費用分担請求調停では、家庭裁判所により任命された家事調停委員が間に入って話合いを進めていくことになりますので、通常は、当事者が調停室に同席して話合いをすることはなく、交互に調停室に入室して家事調停委員と話を進めることができます。

こうすることで、当事者は、感情的になることなく冷静に話合いを進めることができますし、相手方と顔を合わせることがないので恐怖を感じることもありません。

また、家庭裁判所が当事者の意見をまとめて争点を明らかにしてくれますから、効率的に話を進めていくこともできます。

調停が成立すると合意事項が裁判所の調書に記載され、確定した審判と同一の効力を有する

夫婦で話合いをして合意内容を書面に取りまとめたとしても、相手方が合意内容どおりに婚姻費用分担額を支払わないことがあり得ます。

この場合、相手方に強制的に婚姻費用分担額を支払わせるためには、相手方に訴訟を提起して勝訴し、強制執行の申立て(相手の財産を差し押さえるなどして強制的に支払いをさせる手続き)を行う必要があります。

これに対し、婚姻費用分担請求調停が成立すると、確定した審判と同じ効力が生じますから(家事事件手続法268条1項)、相手方が調停で合意された婚姻費用分担額を支払わない場合、改めて訴訟を提起するまでもなく、強制執行の申立てを行うことができます。

調停が不成立となっても審判で裁判官が婚姻費用分担額を決めてくれる

婚姻費用分担請求調停も夫婦の話合いにより自主的な解決を目指す手続きであるため、夫婦の意見が対立して合意に至らない場合もあります。

この場合、調停は不成立になりますが、調停申立ての時に審判の申立てがあったとものとみなされ(家事事件手続法272条1項、4項)、手続きが審判に移行することになります。

審判では、裁判所が相手方に対して婚姻費用分担額の支払いを命じることができますので(家事事件手続法154条2項3号)、結局、婚姻費用分担額について取り決めがされないまま手続きが終了することは基本的にはありません。

調停・審判どちらでも申立てができるがまずは調停を申し立てるでき

制度上、夫婦が本人同士で話し合っても婚姻費用分担額について合意ができない場合は、調停(婚姻費用分担請求調停)と審判(婚姻費用分担請求審判)のいずれも申し立てることができます。

審判では、当事者の話合いではなく、家庭裁判所が婚姻費用分担額を決定しますので、審判を申し立てた方が手間が省けると考える方もいるでしょう。

しかし、審判を申し立てても、家庭裁判所は、職権でまずは調停を行わせる決定をすることができます(家事事件手続274条1項)。

これを、調停に付するという意味で、付調停といいます。

これは、家庭に関することはまずは本人同士で話し合って決めた方がよいという考えによります。

すべての事案について付調停されるとは限りませんが、付調停されることが通常であると考えた方がよいでしょう。

そのため、付調停されることによる手続きの遅れを回避するためにも、特段の事情がない場合は、まずは調停を申し立てるべきだと思います。

家事事件手続法274条1項(付調停)

家事事件手続法

第244条の規定により調停を行うことができる事件についての訴訟又は家事審判事件が係属している場合には、裁判所は、当事者(本案について被告又は相手方の陳述がされる前にあっては、原告又は申立人に限る。)の意見を聴いて、いつでも、職権で、事件を家事調停に付することができる。

- 離婚調停の申立てをしている場合でも、婚姻費用分担請求調停の申立てをする必要はあるのですか。

-

婚姻費用分担請求調停も同時に申し立てた方がよいでしょう。家庭裁判所からも勧められると思います。

婚姻費用分担請求調停を申し立てておけば、家庭裁判所は先に婚姻費用分担請求の調停・審判をしてくれますから、生活費を確保することができます。

婚姻費用分担請求調停申立ての手続き

それでは、いざ婚姻費用分担請求調停を申し立てようとする場合、どこの家庭裁判所に、どのようにして申し立てればよいのでしょうか。申立てをするのに費用はいくらかかるのでしょうか。

また、申立てをした後、調停が始まるまでの流れはどうなっているのでしょうか。

以下において、婚姻費用分担請求調停の申立ての手続きについて説明します。

管轄

管轄とは、調停をどこの家庭裁判所に申し立てるべきかという話です。

婚姻費用分担請求調停については、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。

ただし、当事者で合意した家庭裁判所に申し立てることも可能です(家事事件手続法245条1項)。

家庭裁判所は、都道府県庁所在地に本庁が置かれ、都道府県内各地に支部や出張所があります。

本庁、支部、出張所ごとに管轄が分けられていますので、まずは相手方の住む都道府県の本庁に電話をして確認するか、裁判所ホームページから確認してください。

しかし、管轄についてこの原則を貫くと不都合が生じる場合があります。

例えば、夫婦が別居している場合、権利者(妻)は、義務者(夫)の住所地を管轄する家庭裁判所に調停申立てをすることが原則です。

しかし、妻が小さな子どもと同居していたり、病気や障害を持つ子どもと同居していたりして、子どもを預けることができる人も周囲にいない場合、夫の住所地を管轄する遠隔地の家庭裁判所に出頭することは困難でしょう。

そこで、家庭裁判所は、必要がある場合、管轄でなくても調停を行うことができることとされています(家事事件手続法9条1項)。これを自庁処理といいます。

妻が遠隔地で別居する夫に対し、婚姻費用分担請求調停を申し立てる場合、家庭裁判所に理由を説明した上で、夫の住所地を管轄する家庭裁判所ではなく、妻の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることが考えられます。

自庁処理をするかどうかは家庭裁判所の判断によりますが、こういったケースでは、まずは自庁処理を求めて、自分の住所地を管轄する家庭裁判所に調停の申立てをすることが考えられます。

遠方の管轄の家庭裁判所に調停申立てをした場合、調停期日ごとに必ずその家庭裁判所に出頭しないといけなないわけではありません。

管轄の家庭裁判所に申立てをすれば、電話会議により調停期日を行うことができます(家事事件手続法54条1項、258条1項)。ただし、弁護士が代理人となっていない場合は、最寄りの家庭裁判所までは行く必要があります。

また、最後に調停が成立する期日については電話会議が利用できないため、管轄の家庭裁判所に出頭する必要があります。

手数料

家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てる際には手数料を納める必要があります。

手数料は1,200円です。

調停申立書に1,200円分の収入印紙を貼って提出します。収入印紙は郵便局で購入することができます。

また、連絡用として郵便切手を提出する必要があります。

各家庭裁判所によって少し違いますが、用意する郵便切手は、概ね1,000円を少し超えるくらいです。

上で紹介した裁判所ホームページから管轄の家庭裁判所に連絡をして確認してください。

いずれにせよ、訴訟を提起するのと比べればかなり安価ですので、気軽に家庭裁判所の手続きを利用することができます。

申立書

婚姻費用分担請求調停を申し立てる際に必要となる書類は、家庭裁判所によって定められています。

例えば、東京家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てる場合、次の書類を用意する必要があります。

他の家庭裁判所も概ね同じですが、提出部数や書式が違う場合がありますので、必ず調停を申し立てる家庭裁判所に確認してください。

| 必要書類 | 通数 |

|---|---|

| 調停申立書 | 3通(自分用の1通を含む) |

| 事情説明書 | 1通 |

| 連絡先等の届出書 | 1通 |

| 非開示の希望に関する届出書(必要な場合) | 1通 |

| 進行に関する紹介回答書 | 1通 |

| 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書) | 1通(3ヶ月以内に発行されたもの) |

特に注意しないといけないのが非開示の希望に関する申出書です。

自分の連絡先など裁判所に提出する書類等のうち、相手方に知られたくない情報が含まれている場合は、非開示を希望する旨の申し出をしておく必要があります。

この希望をしないと無条件に開示されてしまいますので注意が必要です。

非開示の希望に関する申出はあくまでも希望なので、内容によっては、相手方から開示請求に対して裁判所の判断により開示がされることもあり得ますが、通常、住所・電話番号などの連絡先は開示されません。

また、進行に関する照会回答書も重要です。

例えば、相手方と同席したり、家庭裁判所で顔を合わせたりしたくない場合は、その旨を記入することをお勧めします。

婚姻費用分担請求調停では、当事者の収入、これまでの婚姻費用についての取り決め内容や支払状況、婚姻費用分担額を検討するにあたって考慮すべき特別な事情(子どもが私立学校に通っている、病気や障害を抱えているなど)に基づいて、婚姻費用分担額を検討していきます。

次の書類は、第1回の調停期日までに提出が必要ですので、申立て時までには用意しておくことをお勧めします。

少なくとも家庭裁判所には1通ずつ提出する必要がありますが、調停における話合いをスムーズに進めるためにも、対手方ようにもう1通提出するとよいでしょう。

| 書類 | 目的 |

|---|---|

| 収入に関する書類 | 源泉徴収票写し、給与明細写し、確定申告書写し、非課税証明書写し等 |

| 過去の婚姻費用に関する取り決めや支払状況に関する書類等 | 過去の審判書,判決書、調停調書等 |

| 特別な事情を証明する書類 | 子どもの私立学校の学費のわかる書類、子どもの医療費の分かる書類等 |

調停委員会

婚姻費用分担請求調停は調停委員会により運営されます。

調停委員会は、裁判官1名と家事調停委員2名の合計3名で構成されます。

婚姻費用分担請求調停その他の家事調停は、男女の問題が絡むため、通常、男女各1名の調停委員が指定されます。

家事調停委員は、最高裁判所により民間から任命された非常勤公務員です。

弁護士、税理士、司法書士などの専門職、教員などの社会生活上の地位を有する方が就任することが多いです。

裁判官は複数の調停を担当しているので、調停期日に参加することはあまりありません。

通常は、家事調停委員2名が当事者から話を聞いて調停を進めていきます。

つまり、家事調停委員2名がキーマンといえるでしょう。

家事調停委員は、プロパーの家庭裁判所職員ではないため、色々話したことが第三者に漏洩する心配があるかもしれませんが、家事調停委員には守秘義務が課されていますので(家事事件手続法293条)、基本的には心配はないはずです。

婚姻費用分担請求調停の流れ

第1回調停期日

家庭裁判所に申立書を提出すると、通常は、3週間から1ヶ月後くらいに、申立人、相手方に対して第1回調停期日(調停を行う日)が指定されます。

少なくとも申立人が家庭裁判所に出頭しないと意味がありませんから、当然に、申立人との間では事前に日程調整はされます。

第1回調停期日において、家庭裁判所より当事者に対して、調停の進め方について事前に説明があります。

特別な理由がなければ、夫婦同席のもと説明が行われますので、相手方を顔を合わせたくない場合は、あらかじめ家庭裁判所にその旨申し出ておく必要があります。

そうすれば、事前の説明についても別々にしてくれますし、来庁・帰庁についても時間をずらすなどして配慮してもらえます。

通常の調停期日の進め方

調停期日では、当事者が同席して話を聞くことはなく交互に調停室に入って話をします。

家事調停委員は当事者の一方から話を聞いたら、その要点をまとめて他方に伝えるといった方法で話合いが進められていきます。

相手方が調停室で話合いをしている間、各当事者はそれぞれに割り当てられた待合室で待ちます。

通常、調停は、月1回、2時間程度で行われます。

ただし、家庭裁判所の混雑具合や家事調停委員の予定などによって、2月に1回くらいの頻度となることもあります。

各調停期日の終了時、当事者の言い分の合致点・相違点、次回までに検討すべきこと、用意すべき資料などが確認されます。

相手方との同席を希望しない場合は、家事調停委員にあらかじめそのことを伝えておくべきでしょう。

各調停期日において、書面や資料を提出することがありますが、その書面や資料を相手方に開示したくない場合も、家事調停委員に明確に伝えておく必要があります。

婚姻費用分担額の決め方(改定標準算定表)

婚姻費用分担額請求調停において、婚姻費用分担額はどのように決められるのでしょうか。

そもそもの考え方としては、こう決めなければならないという方法はありません。

本来は、夫婦の収入や生活実態に応じて、個別具体的に婚姻費用分担額は決められるべきでしょう。

しかし、何も基準のないまま調停で話合いをしても、夫婦間で、「これくらいは必要だ」「いや、そんなに必要なわけがない」というこで話合いが紛糾してしまい、いつまでたっても合意ができないことなってしまいます。

婚姻費用は、権利者(夫婦のうち婚姻費用を受けられる方)やその監護する子どもの日々の生活のために不可欠なお金です。せっかく調停を申し立てたのに、婚姻費用分担額についていつまでも合意ができないと、権利者やその監護する子の生活は立ちいかなくなります。

そこで、家庭裁判所では、簡易迅速に婚姻費用を求める算定方式(標準算定方式)が広く利用されています。

標準算定方式に基づいて作成された改定標準算定表を用いれば、夫婦の収入、子の人数・年齢に基づいて、グラフ上で直ちに婚姻費用分担額を求めることができます。

改定標準算定表は、子の人数・年齢ごとに裁判所のホームページで公表されています。

なお、婚姻費用分担額を算定するにあたって考慮すべき特別な事情(子どもが私立学校に通っている、病気や障害を抱えているなど)がある場合は、改定標準算定表によらずに個別に婚姻費用分担額を計算することになります。

また、子どもが4人以上いる場合も、改定標準算定表は作成されていないため、個別に婚姻費用分担額を計算することになります。

調停成立

申立人と相手方で婚姻費用分担額について合意ができたら、調停成立になります。

調停室で、裁判官が、当事者双方の前で調停の内容を読み上げ、当事者双方に調停の内容に間違いがないことを確認すると、通常は調停が成立し、事件終了となります。

調停成立後、家庭裁判所書記官がすぐに調停調書を作成します。

調停調書が作成されると、正式に調停成立となります。

調停が成立して、家庭裁判所の調書が作成されると、その内容は裁判所による確定した審判と同じ効力があります(家事事件手続法268条1項)。

そのため、相手方が、調停内容どおりに婚姻費用分担額を支払わない場合、新たに訴訟を提起しなくても、相手方の財産などに対して強制執行の申立てができます(家事事件手続法75条、民事執行法174条1項本文)。

調停不成立の場合

調停委員会は、当事者間で合意が成立する見込みがない場合は、離婚調停を終了させることができます(家事事件手続法272条1項)。これを調停不成立といいます。

調停不成立後、自動的に審判に移行ます(家事事件手続法272条1項、4項)。

手続的には、調停の申立て時に審判の申立てがあったものとみなされますので、調停に提出された資料などは審判において考慮されます。

審判では、家庭裁判所が婚姻費用分担額を決定し(家事事件手続法39条)、相手方に対して婚姻費用分担額の支払いを命じます(家事事件手続法154条2項3号)。

婚姻費用分担請求調停についてのご相談はさいたま未来法律事務所まで

今回は、家庭裁判所への婚姻費用分担請求調停の申立ての手続きについて説明しました。

さいたま未来法律事務所は、婚姻費用分担請求について豊富な知識と経験を有しています。

婚姻費用分担請求調停は自分で申立てをすることができますが、自分の住所地を管轄する家庭裁判所に調停申立てをする場合や、婚姻費用分担額を算定するにあたって考慮すべきと特別の事情がある場合などは、書面や証拠に基づいて理由を的確に説明する必要があるため、できれば弁護士などの専門家のアドバイスを受けた方がよいでしょう。

婚姻費用分担請求調停について悩みが問題がある場合は、ぜひ当事務所までお問合せ下さい。