ねこ

ねこ無職・無収入でも婚姻費用を支払ってもらえるか知りたい人「子ども2人を連れて家を出て夫と別居しました。私は専業主婦で働いていません。それでも婚姻費用は支払ってもらえるのでしょうか。」

弁護士の佐々木康友です。

今回は、無職・無収入の場合、婚姻費用の支払いはどうなるのかについて説明します。

夫婦が別居すると、生活費(婚姻費用)の確保が問題となります。

通常、夫婦のどちらが、どれだけ生活費を支払うべきか(婚姻費用分担義務)は、主に次の2点に基づいて算定されます。

- 夫婦それぞれの収入額

- 子どもの人数・年齢

夫婦のどちらかが無職・無収入の場合があり得ます。

妻が専業主婦で働いていないことはよくあることです。

その他にも、

- 病気で働くことができない

- 定年退職して年金生活を送っている

- 働けるはずなのに働かないでフラフラしていている

など事情は様々です。

様々な理由により夫婦のどちらかが無職で働いていないことはありますが、こういった場合でも、婚姻費用分担額を算定するにあたって、収入は「0」とカウントしてよいのでしょうか。

それとも、夫婦の公平性の観点から、なんらかの配慮が必要なのでしょうか。

今回は、夫婦のどちらかが無職・無収入である場合の婚姻費用分担額の算定について説明します。

特に、働けるのに働かない場合の算定について詳しく説明します。

- 無職・無収入の場合は、原則としては収入は「0」となる

- 無職・無収入でも「潜在的稼働能力」が認められる場合は、収入は「0」とはならず一定の収入が推定される

- 働けるのに働かない場合、収入が「0」となるとは限らない

- 年金生活者、失業手当受給者の収入は「0」ではない

- 一方、生活保護受給者の収入は「0」

- 児童手当など子どもの福祉のための給付金は、子どもの監護者が全額取得するべきなので収入には含めない

なお、婚姻費用についての基本的なことについては、次の記事で説明していますので、参考にしてください。

婚姻費用分担義務とは

婚姻費用とは

婚姻費用とは要するに夫婦にとっての生活費です。

生活費といえば、衣食住のほかに、医療費、子どもの養育費など様々なものがかかりますが、夫婦が共同生活を送るのに必要な費用のことを婚姻費用といいます。

婚姻費用分担義務とは

婚姻費用は、婚姻中の夫婦が共同して負担しなければなりません。

これを婚姻費用分担義務といいます(民法760条)。

民法760条(婚姻費用の分担)

民法 – e-Gov法令検索

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

この婚姻費用分担義務は、たとえ、夫婦が離婚を前提とした別居をしていたとしても、まだ婚姻中である限りは免れることはできません。

それでは、別居後は、夫婦のどちらが、どれくらいの金額の婚姻費用を負担するべきなのでしょうか。

一般に、夫婦の婚姻費用分担義務は、相手に自分の生活と同程度の生活を保持させる義務といわれています。

これを生活保持義務といいます。

夫婦は協力して生活するのが大前提ですから、夫婦で収入に格差がある場合、収入の多い方が、収入の少ない方を犠牲にして生活をすることは許されません。

収入の多い方は、収入の少ない方に対して、より多くの婚姻費用を分担し、収入の少ない方に自分と同程度の生活をさせなければならないのです。

ですから、例えば、夫が正社員としてフルタイムで働き、妻がパートの場合、収入に格差があるのに夫婦が同じ金額の婚姻費用を負担するというのは許されません。

収入の多い夫は、収入の少ない妻よりも多くの婚姻費用を分担し、妻に自分と同程度の生活をさせる義務があります。

したがって、夫婦が別居しており、夫婦の家計が別々になっている場合は、夫婦のうち収入の多い方が、少ない方に婚姻費用を支払う必要があります。

婚姻費用分担額の決め方(改定標準算定表)

それでは、婚姻費用分担額はどのように決めればよいのでしょうか。

そもそもの考え方としては、こう決めなければならないという方法はありません。

本来は、夫婦の話合いのもと、それぞれの収入や生活実態に応じて、個別具体的に婚姻費用分担額は決められるべきでしょう。

しかし、何も基準のないまま、夫婦の話合いなどに任せてしまうと、夫婦間で、「これくらいは必要だ」「いや、そんなに必要なわけがない」というこで話合いが紛糾してしまい、いつまでたっても合意ができないことなってしまいます。

婚姻費用は、権利者(夫婦のうち婚姻費用を受けられる方)やその監護する子どもの日々の生活のために不可欠なお金です。夫婦が別居している場合に婚姻費用分担額についていつまでも合意ができないと、権利者やその監護する子の生活は立ちいかなくなります。

そこで、家庭裁判所では、簡易迅速に婚姻費用を求める算定方式(標準算定方式)を定めています。

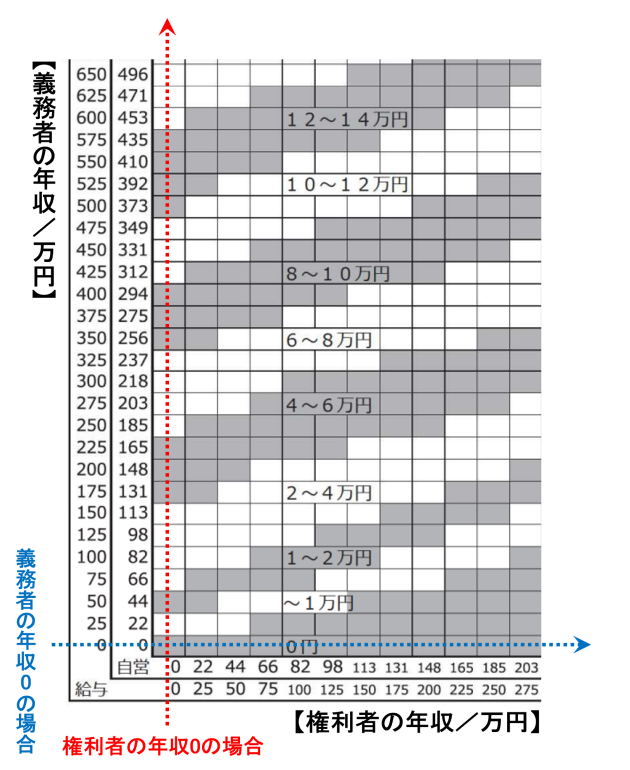

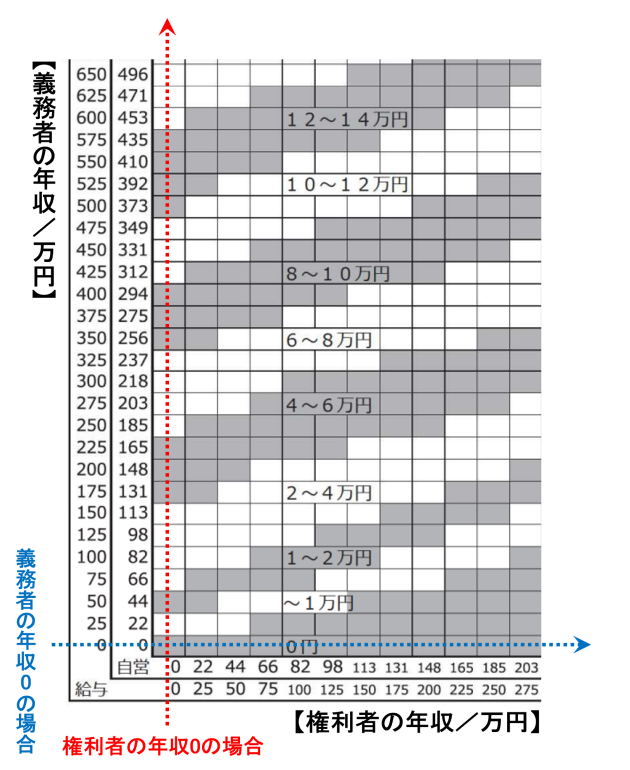

標準算定方式に基づいて作成された改定標準算定表を用いれば、夫婦の収入、子の人数・年齢に基づいて、グラフ上で直ちに婚姻費用分担額を求めることができます。

標準算定表は、15年ぶりに令和元年12月23日に改定されました(改定標準算定表)。古いものを使わないように気を付けてください。

改定標準算定表は、現在の家庭裁判所の実務では幅広く用いられています。

婚姻費用分担請求調停・審判でも、この改定標準算定表を用いて婚姻費用を求める場合が多いです。

改定標準算定表は、子の人数・年齢ごとに裁判所のホームページで公表されています。

この改定標準算定表は、一般にも周知されてきているので、夫婦が本人同士で婚姻費用について取り決めを行う場合にも利用されることがあります。

改定標準算定表のことを知らないと、標準よりも低い金額の婚姻費用で合意をさせられることもあり得ますから、その活用方法をよく知っておく必要があります。

改定標準算定表で婚姻費用を求める方法や義務者が住宅ローンを支払っているなど特別な事情がある場合についてはこちら記事で詳しく説明していますから参考にして下さい。

無職・無収入の場合は、原則としては収入は「0」となる

冒頭にも述べましたが、夫婦のどちらかが無職・無収入の場合があり得ます。

妻が専業主婦で働いていないことはよくあることです。

その他にも、

- 病気で働くことができない

- 定年退職して年金生活を送っている

- 働けるはずなのに働かないでフラフラしていている

など事情は様々です。

様々な理由により夫婦のどちらかが無職で働いていない場合、婚姻費用分担額を算定するにあたって、働いていない方の収入はそのまま「0」とカウントしてよいのでしょうか。

それとも、夫婦の公平性の観点から、なんらかの配慮が必要なのでしょうか。

婚姻費用分担額の算定にあたり、夫婦のどちらかが無職・無収入の場合、改定標準算定表上、原則として、収入は「0」として婚姻費用分担額を算定します。

夫婦のどちらかの収入が「0」であれば、改定標準算定表の左下の「0」を基準として、婚姻費用分担額を求めることになります。

下の図で説明しましょう。これは、裁判所で公開されている改定標準算定表【(表13)婚姻費用・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)】を抜粋したものです。

- 権利者(婚姻費用をもらう方)の収入が「0」の場合:赤字の位置の「0」

- 義務者(婚姻費用を支払う方)の収入が「0」の場合:青字の位置の「0」

が基準となります。

下の図を見てもらえば分かりますが、権利者の収入が「0」の場合、義務者の収入が多いほど、権利者は婚姻費用を多くもらえます。

反対に、義務者の収入が「0」の場合、権利者の収入にかかわらず、もらえる婚姻費用は「0」のままになります。

基本的には収入の多い方が義務者(婚姻費用を支払う方)、収入の少ない方が権利者(婚姻費用をもらう方)となることが多いですが、必ずしもそうとは限らないことに注意しましょう。

例えば、収入の多い方が子を引き取って監護養育している場合、収入の少ない方が、子の監護養育に必要な費用として、収入の多い方に対して婚姻費用を支払う必要がある場合もあり得ます。

働けるのに働かない場合、収入が「0」となるとは限らない

潜在的家督能力がある場合は、一定の収入があると推定される

無職・無収入では、払うべきお金がないのですから、上で述べた改定標準算定表のとおり、収入を「0」とするのは当たり前とも思えます。

しかし、働けるのに働かない場合、それでも収入を「0」としてもよいのでしょうか。

例えば、こんな場合が考えられます。

- 別居して実家に戻り、親の世話になりながら暮らしている。

- 親から相続した財産があり、当面は働かなくても生活していける。

- ずっと専業主婦だったので、別居後も働いていない。

相手方がこういった状態の場合、権利者(婚姻費用をもらう方)としては、「働いて婚姻費用を支払ってほしい」と考えるでしょう。

反対に、義務者(婚姻費用を支払う方)としては、「別居したんだから、少しは自分で稼いでもらいたい」と考えるでしょう。

このように、働けるのに働かない場合、収入を「0」とカウントするのはやはり不公平といえます。

そこで、無職・無収入でも、働けるのに働かない(潜在的稼働能力がある)場合、一定の収入があると推定して婚姻費用分担額を算定します。

収入があると推定される場合は

どのような場合に働けるのに働かないとされるか、一定の収入があるとみなされるかは、明確な基準があるわけではありません。通常は、次のことが考慮されます。

- 権利者・義務者の健康状態

- 監護している子どもの年齢・人数・健康状態

①は分かりやすいです。

権利者・義務者が働くことができる健康状態であれば、働くことのできないやむを得ない事情はありませんので、「潜在的稼働能力がある」となります。

一方、病気や障害などで働くことができない健康状態であれば、働くことのできないやむを得ない事情があるといえるので、「潜在的稼働能力がない」となります。

②は分かりにくいです。

例えば、権利者が専業主婦で、子どもが次のような状態の場合、「働けるのに働いていない」とまではいえない、つまり働くことのできないやむを得ない事情があるとして、「潜在的稼働能力がない」とされることがあります。

- 小学校入学前の子どもがいる

- 小学校の子どもが何人かいる

また、

- 子どもが病気がち

- 子どもが不登校

こういった場合も、常に子どものそばにいる必要があり、家を空けることができませんから、働くことのできないやむを得ない事情があるとして、「潜在的稼働能力がない」とされるでしょう。

反対に、子どもが病気でも不登校でもなく、中学生・高校生といった場合は、フルタイム勤務はともかく、パートタイムで働くくらいの「潜在的稼働能力はある」とされることがあります。

以上を簡単に表にまとめると次のとおりとなります。

| 判断基準 | 「潜在的稼働能力あり」 になりやすい | 「潜在的稼働能力なし」 になりやすい |

|---|---|---|

| 権利者・義務者の健康状態 | 健康 病気や障害があっても程度が軽い | 病気や障害などがある |

| 監護している子どもの年齢・人数・健康状態 | 小学校入学前の子どもがいる 小学生の子どもが複数いる | 子どもが病気がち 子どもが不登校 |

収入の推定はケースバイケース

潜在的稼働能力があるとして、どの程度の収入とすべきかの推定方法も決まっていません。

無職・無収入者について、次のようなことが総合的に検討されます。

- 年齢

- 性別

- 過去の職歴・収入

- 健康状態

- 勤労意欲

厚生労働省の賃金構造基本統計調査の結果をまとめた賃金センサスを使用することもあります。

賃金センサスという用語はどこかで聞いたことがあるかもしれません。

賃金構造基本統計調査というもので、地域、業種、性別、年齢、学歴などに基づいて、平均的な年間の収入を求めた統計資料です。毎年調査が行われています。

ただし、仕事のできる事情にあるかどうかは、その人それぞれによって大きく異なります。

例えば、

- すぐに仕事が見つかる資格を有している

- 長年にわたり定職について働いた経験がある

こういった人は、就職活動をすればすぐにでも定職につけることができるかもしれません。

これに対して、

- ずっと専業主婦として暮らしてきた

- 定職に就いた経験がほとんどない

こういった人は、就職活動をしても、なかなか定職が見つからない場合もあり得ます。

つまり、人それぞれ事情が異なるので、一律に賃金センサスに基づいて収入を推定してしまったら、実態とはかけ離れた結果となってしまいます。

そこで、定職を見つけることが難しそうな事情の場合、パート労働者(月収10万円程度)で計算するなど、実態に即した推計をするのが実務上の運用といえます。

仕事をしていない年金生活者の場合、収入は「0」とならない

仕事をしていない年金生活者の場合、年金収入があるので収入は「0」とはなりません。

ただし、仕事をしていない年金生活者の場合、裁判所の公表している改定標準算定表をそのまま用いることができない場合があります。

なぜなら、改定標準算定表は、仕事をしている人を前提として作成されたものだからです。

改定標準算定表では、総収入から職業費(給与所得者が仕事をするために必要となる被服費・交通費・交際費など)を控除した残額に基づいて婚姻費用分担を考えます。

しかし、仕事をしていない年金生活者の場合、職業費は発生しないので控除する必要がありません。

そのため、改定標準算定表をそのまま用いることができないのです。

仕事をしていない年金生活者の場合、単純に改定標準算定表を用いて婚姻費用分担額を求めることができず、個別に婚姻費用分担額を計算をする必要があるので、弁護士などの専門家に相談した方がよいかもしれません。

職業費とは、改定標準算定表では、職業費は、総収入の19%~20%として計算されます。

- 年金まで婚姻費用分担の対象とされてしまったら、生活なんて到底できないのですが。

-

国民年金・厚生年金は、婚姻期間中に長年にわたり納付され、積み立てられた保険料に基づいて支給されますので、夫婦が互いに協力して形成した財産と考えられます。

名目上の受給者である夫婦の一方だけがその利益を受けるのではなく、夫婦で利益を分かち合うべきであるという考え方が基本にあります。厚生年金の年金分割なども同じ考え方といえるでしょう。

児童手当等を受給している場合、通常は収入に含めない

夫婦に子どもがいる場合、国、都道府県、市区町村から、次のような給付金を受給している場合があります。

| 給付金の名称 | 根拠法 |

|---|---|

| 児童手当 | 児童手当法 |

| 高等学校等就学支援金 | 高等学校等就学支援金の支給に関する法律 |

| 児童扶養手当 | 児童扶養手当法 |

夫婦のどちらかがこういった給付金を受給している場合、婚姻費用分担額の算定にあたり、収入に含めるべきかとの問題がありますが、通常は収入に含めません。

これらは、子どものために支給される給付金であるため、子どもを監護している方の親が全額受給するべきと考えられるからです。婚姻費用分担額算定のための収入に含めてしまうと、これらの給付金の一部が子どもを監護していない方に渡されることになってしまいます。

夫婦が別居している場合、子どもを監護している方が権利者(婚姻費用をもらう方)となるのが通常ですが、その権利者がこれらの給付金を得ていても、無職・無収入であれば、収入は「0」ということになります。

なお、反対に、義務者が無職・無収入で、権利者がこれらの給付金を受給している場合は、義務者の支払うべき婚姻費用分担額の算定にあたっては、権利者がこれらの給付金を受給していることは多少は考慮される場合があります。

生活保護受給者の場合、通常は収入「0」とされる

通常、生活保護受給者の場合、生活保護費の受給額は、婚姻費用分担額の計算にあたり収入には含めません。

確かに、生活保護受給者も生活保護費という収入があります。

しまし、生活保護費は、資産、能力、親族・配偶者の扶助などあらゆるものを活用しても最低限度の生活を維持することができない場合に支給されるものですので、生活保護費を収入として、婚姻費用を分担するのは制度の趣旨に反すると考えられます。

生活保護受給者が権利者として婚姻費用を受け取る場合、最低限度の生活を維持するのに足りない部分だけ、生活保護費を受給することができます。

失業中に失業保険を受給している場合は収入に含まれる

失業中に失業保険を受給している場合は収入に含まれます。

失業保険は、雇用保険の被保険者(給与受給者)だった人が仕事をやめた場合に、失業中の生活を心配することなく就職活動に専念し、できるだけ速く再就職できるように支給される給付金です。

国が最低限度の生活を維持することを目的とする生活保護制度とは趣旨が異なるため、婚姻費用分担額の算定にあたり収入に含めることとされています。

なお、年金受給者と同様、失業保険受給者は仕事をしていないため、婚姻費用分担額の算定にあたり、収入から職業費を控除する必要がありません。

そのため、改定標準算定表をそのまま用いることができず、個別に婚姻費用分担額を計算をする必要があります。

婚姻費用の悩み・問題はさいたま未来法律事務所へ

夫婦のどちらかが無職・無収入であるなど特別な事情がある場合、裁判所が公開している改定標準算定表を用いて、夫婦の総収入から簡単に婚姻費用分担額を求めることができないことも多いです。

この場合、推定される収入や夫婦の生活状況などを踏まえ、個別具体的に婚姻費用分担額を計算していくこととなりますが、法的観点も含めた総合的な判断が必要となるため、法律専門家ではない方が自分で計算することは容易ではありません。

さいたま未来法律事務所の弁護士は、これまで多数の離婚事件を取り扱ってきており、婚姻費用分担額を個別具体的に計算することが必要となるケースの経験も豊富です。

婚姻費用について悩み・問題を抱えている方は、ぜひ当事務所までご相談ください。