今回は、親権の内容について説明します。

親権は、次の2つからなります。

- 身上監護権

- 財産管理権

身上監護権とは、子を監護・教育する権利・義務をいいます(民法820条)。

財産管理権とは、子の財産を管理し、子の財産に関する法律行為について代理する権利・義務をいいます(民法824条)。

婚姻中、父母は共同して親権を行使しますが(民法818条2項)(共同親権の原則)、離婚後、親権を行使するのは、父母のどちらか一方だけです(民法819条)。

婚姻中は、父母で子育てするのが通常であるため、親権について意識することはあまりないとは思いますが、離婚後は、父母のどちらかが単独で親権を行使しますから、親権の内容について理解しておくことは不可欠でしょう。

そこで、今回は、親権の内容について説明します。

1 親権とは

1-1 親権とは何か

まず、親権とは何かについて簡単に説明しておきましょう。

民法上、未成年の子(20歳未満。2022年4月1日からは18歳未満)は、まだ一人前の社会人としての能力が備わっていないとみなされます。

実際には、未成年でも自立して生活しているしっかりした子も多いですが、民法ではそのような扱いがされます。

未成年の子は、まだ能力が不十分ですから、その能力を補ってあげる必要があります。

民法では、その役割を未成年の子の親に与えています。この役割のことを親権といい、親権を持つ親を親権者といいます。

親権について詳しくは、次の記事を参考にしてください。

1-2 親権は権利・義務の両面からなる

注意しなければならないのは、親権は権利・義務の両面があるということです。

つまり、親権は、第三者から、親権の行使を妨げられないという意味においては権利です。

一方、親権は、子の利益のために適切に行使されなければならないという意味においては義務といえます。

むしろ、子の利益のために親権を適切に行使できるように、第三者から親権の行使を妨げられないようにしてあると考えられます。親権は、親権者の義務をしっかりと果たすことができるように、権利で護られているともいえるのです。

2 身上監護権

親権には、身上監護権と財産管理権があります。まず、身上監護権について説明します。

2-1 身上監護権とは

身上監護権とは、子を監護・教育する権利・義務をいいます(民法820条)。

民法第820条(監護及び教育の権利義務)

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

監護は、子の身体上の監督保護をすることとされています。分かりやすくいえば、子に衣食住を与えるということでしょう。

教育は、子の精神的な発達を図ることとされています。当然、教育には、勉強だけでなく、自立心を育てるなどの全般的な精神的な発達が含まれます。

つまり、親権の内容としての身上監護権とは、子の監護・教育を通じて、子を精神的にも肉体的にも一人前の成人に育てる権利・義務といえるでしょう。子の監護と教育ははっきり区別できるものではなく、両者があいまって子を一人前の成人に育てるということだと思います。そのため、子の監護・教育は、監護・養育と言われることもあります。

身上監護権のなかでも特に重要なのが、子に普通教育を受けさせる義務(義務教育)といえるでしょう。日本国憲法26条2項では、子に普通教育を受けさせる義務を定めています。

日本国憲法26条

1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

民法上、親権者には次の3つの権利・義務が規定されていますが、これも身上監護権に含まれるものと考えられるでしょう。以下、この3つの権利・義務について補足して説明します。

- 居所指定権(民法822条)

- 職業許可権(民法823条)

2-2 居所指定権

居所指定権とは、親権者が、子に対して住む場所を指定できる権利・義務です。

民法第821条(居所の指定)

子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。

子は、高校生くらいまでは親権者と同居するものですし、高校を卒業して、進学や就職のために一人暮らしするときも、通常、親権者の了解があります。

ですので、子の居所指定権について問題となることはあまりないのですが、父母が不仲となって、別居する場合には、問題となることがあります。

例えば、母が子を連れて家を出てしまう場合です。この場合、家出をされた父が子との同居を望んでいるのであれば、母が父の居所指定権を侵害していることになります。

一方で、母には自分の居所指定権があります。

父と母の居所指定権はどちらが優先されるのかは、子の連れ去り・引渡しの問題として大きな論点となります。

子の連れ去り・引渡しの問題については、次の記事を参考にして下さい。

2-4 職業許可権

職業許可権とは、親権者が、子に対して働くことを許可する権利・義務です。

民法上、未成年の子は、まだ一人前の社会人としての能力が備わっていないとみなされますから、法律行為をするには親権者の許可が必要です(民法5条)。

自ら営業するにしても、だれかに雇われるにしても、働くことは法律行為ですから、親権者の許可が必要となります(民法6条)。

これを受けて、親権者には子に対する職業許可権が認められています。

民法第823条(職業の許可)

1 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。

2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

3 財産管理権

3-1 財産管理権とは

財産管理権とは、子の財産を管理し、子の財産に関する法律行為について代理する権利・義務をいいます(民法824条)。

民法第824条(財産の管理及び代表)

親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。

条文上は代表とありますが代理の意味です。法律により、親権者に子の財産管理についての代理権が与えられています。これを法定代理権といいます。

子の財産管理は、維持管理だけでなく、売却なども含みます。また、親権者の代理権の範囲は、特定の財産ではなく、子の財産全般に及びます。

親権者には、子の財産の処分について広い裁量が与えられているのです。

ただし、子の財産管理にかこつけて、親権者が子の財産を私物化することは許されません。

そこで、子の行為が目的となる契約を締結する場合は、子の同意が必要となります。例えば、親権者は、子の同意のないまま、子を働かせることはできませんし、子の賃金を受領することはできません。

3-2 利益相反行為

親権者に子の財産管理を無制限に任せてしまうと、子を犠牲にして、親権者の利益を図ることがないとも限りません。

親権者本人は意図しなくても、結果として、親権者と子の利益が相反することもあり得ます。

典型的な場合が相続です。例えば、父が亡くなると母と子が法定相続人になりますが、母は子の親権者として法定代理人となるので、母は自分の相続人としての地位と、子の法定代理人としての地位が相反することになります。

その他にも、次のような場合が考えられます。

- 親権者が借金し、子の財産を担保とする

- 親権者が借金し、子が連帯保証人となる

- 親権者が、子の財産を親権者の再婚相手に贈与する

- 遺産分割協議で、親権者の複数の子が相続人となる

そこで、親権者は、法定代理権を行使するにあたっては、自分に利益となり、子に不利益となることはしてはならないとされています(民法826条)。これを利益相反行為の禁止といいます。

親権者は、親権の行使が、利益相反行為となる場合は、家庭裁判所に対して、子のために特別代理人を選任するように請求しなければなりません(民法826条1項)。

特別代理人を選任しないまま利益相反行為が行われてしまうと、親権者の行為は無効となります。これを無権代理行為といいます。ただし、子が成人した後に追認した場合は有効となります。

また、親権者が複数の子の親権を行使することによって、一人の子と他の子との間の利益が相反することになる場合も、同様に特別代理人の選任を請求しなければなりません(民法826条2項)。

民法第826条(利益相反行為)

1 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

利益相反行為となるかどうかは、その行為が、客観的にみて、親権者の利益となり、未成年の子の不利益となるといえるかどうかによります。これを外形説といいます。

親権者の利益相反行為の相手方も、有効だと思っていた行為が、のちに無効となってしまうと多大な被害を受けます。そこで、取引の安全を図るため、利益相反行為かどうかを客観的に判断することにしているのです。

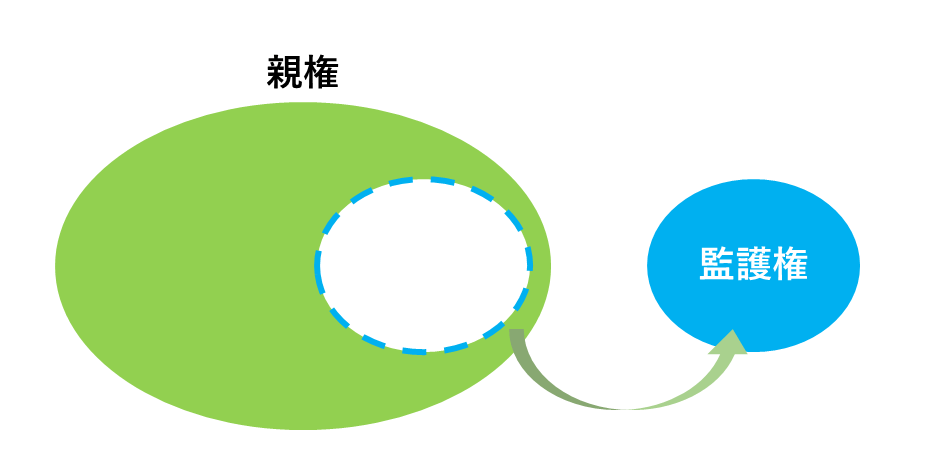

4 身上監護権と財産管理権を分けることができる

離婚後は、父母のどちらか一方を親権者と定めなければなりません(民法819条) 。つまり、離婚後は、父母のどちらかが、身上監護権も財産管理権も担うことになるのが原則です。

ただし、これでは不都合が生じることもあり得ます。例えば、父が親権者となり子の財産管理をすることが望ましいけれども、仕事が極めて多忙で、子の監護・教育が十分にできないといった場合です。

このような場合には、父母は、協議離婚するときに、親権者とならない親を監護者と定めることができます(民法766条1項)。

監護者が担うのが身上監護権です。つまり、監護者を定めると親権から身上監護権が分離されるイメージとなります。離婚にあたり監護者を定めた場合は、役割分担はおおむね次のとおりとなります。

- 親権者:財産管理権

- 監護者:身上監護権

4 まとめ

今回は、親権の内容について説明しました。

- 親権には、身上監護権と財産管理権がある。

- 身上監護権には、居所指定権・職業許可権がある。

- 子と親権者の間の利益相反行為となる場合は財産管理権を行使できない。

- 離婚にあたり、親権と監護権を分けることができる

夫と離婚することになりました。子の親権者には私がなるつもりです。これまで意識したことはなかったのですが、親権とは一体どんなものでしょうか。