ねこ

ねこ元夫が養育費を支払わないため強制執行で差押えをしたい人「離婚調停で養育費を支払う取り決めをしたのに、元夫が養育費を支払いません。強制執行で元夫の財産を差押えしたいのですが、どのようにすればよいのでしょうか。」

弁護士の佐々木康友です。

家庭裁判所の調停や審判により、養育費の支払義務が確定したはずなのに、非監護親(元配偶者)が養育費の支払いをしないことは少なくありません。

この場合、監護親(親権者)は、強制執行の申立てにより、非監護親の給与債権などの差押えをすることにより、強制的に養育費を回収することができます。

今回は、非監護親が養育費を支払わない場合に、強制執行の申立てにより、非監護親の財産の差押えにより、養育費を回収する方法について説明します。

- 強制執行とは

- 養育費について強制執行の申立てができる場合は

- 養育費についての直接強制執行(債務者の財産の差押え)の申立て手続きは

- 養育費についての間接強制執行の申立て手続きは

養育費が支払われない場合の対処法全般についてはこちらの記事で詳しく説明していますので参考にしてください。

強制執行とは

強制執行とは、裁判所の手続きにより、強制的に権利を実現する手段です。

養育費に即していえば、義務者(非監護親)に強制的に未払いの養育費を支払わせる手段をいいます。

強制執行には、直接強制執行と間接強制執行があります。

直接強制執行とは、債務者(養育費を支払わない非監護親)の財産を差し押さえ、お金に換えるなどして、養育費を強制的に支払わせる方法です。

一方、間接強制執行とは、一定の期間内に養育費を支払わないときは、直ちにペナルティー(間接強制金)の支払いを命じることによって心理的圧迫を与え、自発的に養育費を支払うように促す方法です。

直接強制執行と間接強制執行では、直接強制執行の方が強制力は強いです。

したがって、養育費の支払いを確実にしたい場合は、直接強制執行の申立てをすることになりますが、直接強制執行は債務者に差し押さえるべき財産がなければ申立てをすることができません。

差し押さえるべき財産がないか見つからない場合は、間接強制執行の申立てを検討することなります。

各強制執行の申立て手続きについては、後で詳しく説明します。

養育費について強制執行の申立てができる場合

強制執行を行うためには、裁判所に強制執行の申立てをする必要がありますが、強制執行の申立ては、だれもができるわけではありません。

強制執行の申立てができるのは、債務名義がある場合に限られています。

債務名義(民事執行法22条)とは、債権者に執行機関(執行裁判所又は執行官)の強制執行によって実現されるべき債権の存在および範囲を公的に証明した文書です。

養育費に即していれば、債権者(親権者・監護親)に債務名義があれば、債務者(非監護親)に対して強制執行の申立てをすることができます。

債務名義となるものは、民事執行法22条に列挙されています。

ここに列挙されているものだけが債務名義であり、それ以外の文書は債務名義にはなりません。

養育費について考えられる債務名義には次のものがあります。

- 確定した判決書(民事執行法22条1号)

- 確定した審判書(3号)

- 養育費の支払いについて公証人が作成した公正証書で、支払いを怠った場合、債務者が直ちに強制執行に服することが記載されているもの(執行証書)(5号)

- 調停調書(7号)

つまり、次のような手続きの経て、養育費の支払義務が確定している場合には、強制執行の申立てができるということになります。

- 養育費の支払いについて取り決めた離婚調停が成立している

- 養育費請求調停が成立している

- 養育費請求審判が確定している

- 養育費の支払いが命じられた離婚訴訟の判決が確定している

- 養育費支払いについて定めた公正証書を作成している

養育費についての直接強制執行(債務者の財産の差押え)の申立て手続き

強制執行のうち最も強制力があるのが、直接強制執行(債務者の財産の差押え)の申立てです。

以下では、直接強制執行の申立手続きについて説明します。

直接強制執行(債務者の財産の差押え)とは

直接強制執行(債務者の財産の差押え)とは、債務者(養育費を支払わない非監護親)の財産を差し押さえ、お金に換えるなどして、養育費を強制的に支払わせる方法です。

債務者に差し押さえるべき財産があることが前提となりますが、債権者は、債務者に養育費の未払いがある場合、地方裁判所に債務者の財産の差押えの申立てをすることができます。

通常、差押えの対象となるのは、例えば、次のような財産です。

- 土地

- 建物

- 自動車

- 給与

- 銀行預金 等

養育費の請求の場合、これらのなかでも、特に債務者の給与を差し押さえるべきと考えられます。

その理由は、債務者の給与については、支払期限が到来した未払いの養育費とあわせて、支払期限の到来していない将来分の養育費についても、一括して差押えをすることができるからです。

そもそも、強制執行の申立ては、支払期限が到来した未払いの養育費についてしか行うことができないのが原則です(民事執行法30条1項)。

支払期限の到来していない将来分の養育費については、現時点では未払いになるかわからないからです。

しかし、養育費のように、毎月一定額が支払われるものである場合、過去分に未払いが発生していれば、将来分も未払いとなる可能性が高いです。

それなのに、原則を貫いて、支払期限が到来した未払いの養育費しか、強制執行の申立てができないとすると、債権者は、未払いが発生するごとに強制執行の申立てを繰り返さなければならないことになります。

責められるべきなのは、養育費を支払わない債務者のはずなのに、債権者にこのように過度の手間を強いるのは公平ではありません。

そこで、直接強制執行について定めた民事執行法の規定は次のとおりとなっています。

- 債務者の給与に対する差押えの効力は、差押え後に債務者に支払われる給与にも及ぶ(民事執行法151条)

- 支払期限が到来した未払いの養育費とあわせて、支払期限の到来していない将来分の養育費についても、一括して強制執行の申立てをすることができる(民事執行法151条の2)

つまり、1回の差押えにより、将来の養育費についても債務者の毎月の給与から継続して支払わせることができることになります(予備的差押え)。

なお、給与だけでなく、役員報酬、賃料収入など他の継続的に給付される債権に対する強制執行の申立ての場合も同様となります。

以下、直接強制執行の申立手続きについて詳しく説明していきます。

通常、給与等の差押えについては、その支払期に受けるべき給付の3/4に相当する部分(その額が標準的な世帯の生活費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差押えできないとされますが(民事執行法152条)、養育費を含む扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合には、3/4が1/2まで縮小されています(民事執行法152条3項)。

差押えの対象の特定

まず、直接強制執行の申立てにあたっては、債務者のどの財産を差押えの対象とするのかを特定する必要があります。

差押えの対象となる財産が特定されていないのに、差押えをやりようがないからです。

具体的に特定すべき内容は、財産の種類によって異なりますが、例えば次のような内容が考えられます。

| 財産 | 特定すべき内容 |

|---|---|

| 預貯金 | 債務者の預貯金を取り扱う金融機関名、店舗(支店等)等 |

| 給与 | 債務者の勤務先の名称、所在地等 |

| 不動産 | 債務者の所有する不動産の所在、地番等 |

| 自動車 | 自動車の登録者名義等 |

つまり、直接強制執行の申立てをするには、債権者が、債務者の財産について必要な情報を取得していることが必要となりますが、実際には簡単ではない場合が多いです。

債務者とは連絡が取れない状態になっていることは多いですし、債務者も養育費を支払わなければ、強制執行の申立てがされる可能性があることは理解しているため、勤務先を債権者には秘密にしていたり、預金口座を変更するなどして財産の所在が分からないようにしている可能性もあるからです。

これまでは、

「債務者の預貯金を差押えたくても、債務者が預貯金口座を移動させたため、金融機関の支店名がわからない」

「債務者の給与を差し押さえたくても、債務者が転職していて勤務先がわからない」

といった理由で、養育費についての強制執行の申立てを断念していたケースも多々ありました。

そこで、民事執行法が改正されて、債務者の財産の特定がしやすくなりました。

財産開示制度

まず、財産開示制度についてです。

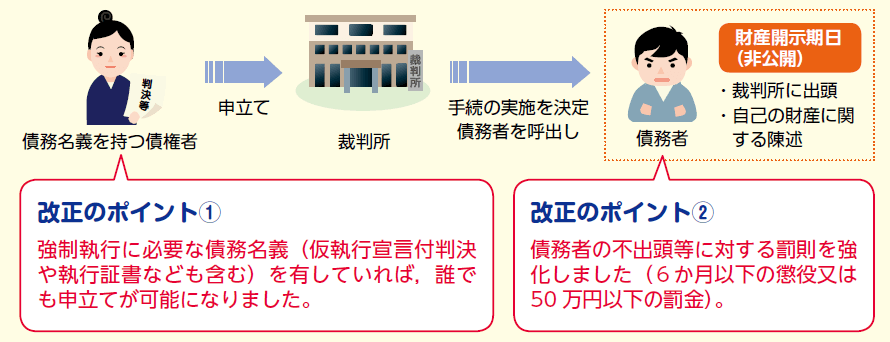

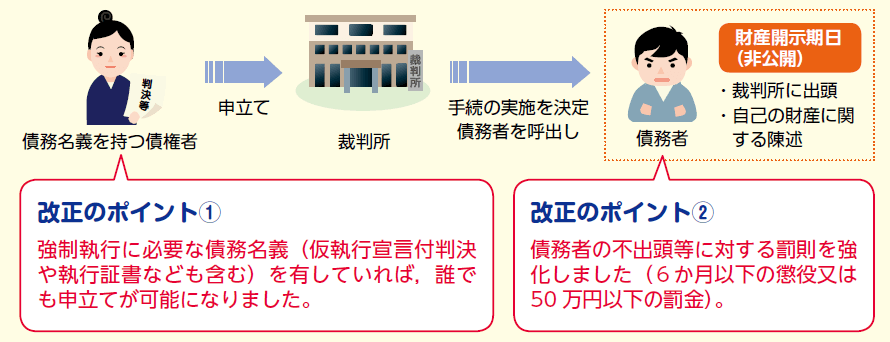

債権者は、債務名義があれば、地方裁判所に対し、債務者を裁判所に呼び出し、どんな財産をもっているか裁判官の前で明らかにさせる申立てができます(民事執行法196条、197条1項)。

裁判所は、債権者の申立てに基づいて財産開示手続実施決定をすると、債権者及び債務者を呼び出し(民事執行法198条1項、2項)、期限を定めて財産目録の提出を求めます(民事執行規則183条1項)。

債務者は、裁判所に、財産目録を提出しなければならず(民事執行規則183条3項)、開示期日に出頭して、宣誓の上、債務者が有する財産について陳述する義務があります(民事執行法199条1項、7項、民事訴訟法201条)。

従来は、債務者が正当な理由なく財産開示期日に欠席等しても、30万円の過料に処されるだけでしたが、法改正により、現在は6ヶ月以下の懲役又は50 万円以下の罰金、つまり刑罰に処されることになりました(民事執行法213条1項5号、6号)。

第三者からの情報開示制度

次に、第三者からの情報開示制度についてです。

第三者からの情報開示制度とは、第三者からの債務者の財産に関する情報を取得する手続きです。

債権者は、債務名義があれば、地方裁判所に対し、次の内容について、債務者の財産に関する情報開示の申立てをすることができます(民事執行法204条)。

- 債務者名義の不動産(土地・建物)の所在地や家屋番号(民事執行法205条)

- 債務者に対する給与の支給者(債務者の勤務先)(民事執行法206条)

- 債務者の有する預貯金口座の情報(支店名、口座番号、金額)(民事執行法207条)

- 務者名義の上場株式・国債等の銘柄や数等(民事執行法207条)

上のうち、①不動産と②債務者の勤務先に関する情報取得手続については、それに先立って、次に述べる債務者の財産開示手続を実施する必要があります(民事執行法205条、206条)。

また、債務者の勤務先に関する情報取得手続の申立てをすることができるのは、

- 養育費等

- 生命又は身体の侵害による損害賠償金

の支払いについての債務名義に限られます(民事執行法206条)。

つまり、養育費について、債務者の給与の差押えを申し立てたいのであれば、債務者の勤務先に関する情報の取得ができるということです。

なお、上でも述べましたが、債務者の給与については、支払期限が到来した未払いの養育費とあわせて、支払期限の到来していない将来分の養育費についても、一括して差押えをすることができます(民事執行法151条の2)。

養育費について直接強制執行の申立てをする場合は、債務者の給与の差押えを考えましょう。

情報の種類ごとに、情報の取得先は次のとおりとなります。

裁判所は、これらの情報の取得先に対し、情報の提供を命じなければなりません(民事執行法205~207条)。

| 情報 | 取得先 | 条文 |

|---|---|---|

| 勤務先 | 市区町村、日本年金機構、各共済組合 等 | 民事執行法206条 |

| 預貯金、上場株式、国債 等 | 銀行、信用金庫、労働金庫、農業協同組合、証券会社 等 | 民事執行法207条 |

| 不動産 | 登記所(法務局) | 民事執行法205条 |

強制執行の申立て

以上の手続きにより、債務者(非監護親)の財産が特定できたら、地方裁判所に直接強制執行の申立てをします。

以下では、未払いの養育費を回収する場合に特に有効と考えられる、債務者の債権(給与・銀行預金等)の差押えの申立てをする場合の手続きについて説明します。

なお、各裁判所によって提出書類等が異なる場合があるので、必ず管轄の地方裁判所に確認してください。

申立人

- 債権者

管轄(申立先)

- 債務者の住所地を管轄する地方裁判所

管轄裁判所を調べたい方は裁判所HPをご覧ください。

費用

- 収入印紙:4000円分(債権者1人・債務者1人・債務名義1通の場合)

- 切手代:3000円~3500円程度(債権者1人、債務者1人、第三債務者1人の場合)

連絡用郵便切手は管轄の裁判所により異なるので確認してください。

必要書類

| 必要書類 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 債権差押命令申立書 | 表紙・当事者目録・請求債権目録・差押債権目録・第三債務者陳述催告申立書・債権者宛封筒等。 | 債務者の給与を差し押さえる場合は、第三債務者である勤務先について第三債務者陳述催告申立書が必要とななります。 |

| 執行力のある債務名義の正本 | 強制執行の申立てをするには、執行文の付与された債務名義の正本が必要です。 家事調停調書正本、家事審判調書正本については執行文は不要です(家事事件手続法75条、268条1項)。 但し、養育費の他に解決金・慰謝料についても強制執行の申立てをする場合は、執行文が必要となります。 債務名義の正本と執行文は債務名義を作成した裁判所等で発行されます。 | 公正証書作成した公証役場、判決・調停・審判をした裁判所 |

| 確定証明書 | 家事審判書正本の場合に必要。 | 審判をした裁判所 |

| 送達証明書 | 送達証明書とは債務名義の正本又は謄本が債務者に送達されたことの証明書のことです。債務名義を作成した裁判所等で発行されます。 | 公正証書作成した公証役場、判決・調停・審判をした裁判所 |

| 資格証明書 | 第三債務者(債務者の勤務先、金融機関等)の法人の商業登記事項証明書(代表者事項証明書で可)。申立日より一定期間内に発行されたもの(裁判所により異なります。)。 | 法務局 |

| 戸籍謄本 | 債務名義に記載された債権者・債務者の氏名と異なる場合に必要。申立日より一定期間内に発行されたもの(裁判所により異なります。)。 | 本籍地の町村役場、市役所、区役所 |

| 住民票 | 債務名義に記載された債権者・債務者の住所と異なる場合に必要。申立日より一定期間内に発行されたもの(裁判所により異なります。)。 | 住所地の町村役場、市役所、区役所 |

養育費についての間接強制執行の申立手続き

間接強制執行とは、一定の期間内に養育費を支払わないときは、直ちにペナルティー(間接強制金)の支払いを命じることによって心理的圧迫を与え、自発的に養育費を支払うように促す方法です。

債権者は、債務者に養育費の不払いがある場合、家庭裁判所に間接強制の申立てをすることができます(民事執行法172条1項)。

養育費についての間接強制執行は、すでに発生している不払いのみならず、6ヶ月以内に支払期限の到来するものについても間接強制執行が可能となります(民事執行法167条の16)。

養育費という金銭の支払いをしない場合に、養育費を支払わなければさらに間接強制金という金銭の支払いを命じる間接強制執行が意味を有するのか疑問を持たれるかもしれません。

しかし、通常であれば、給与の差押えをする直接強制執行の申立てをするものと考えられますが、債務者がサラリーマンではない場合には利用できないことや、給与の差押えをすることにより、債務者が勤務先に居づらくなり、退職するといった事態を避けたい場合なども考えられることから、間接強制の申立ても認められました。

なお、債務者が、支払能力を欠くために、養育費の支払いをできないときや、養育費の支払いをすることによって、その生活が著しく窮迫するときは、間接強制は認められません(民事執行167条の15第1項ただし書)。