ねこ

ねこ父が亡くなり、遺言で兄に全財産を相続させる内容でした。母は既に他界しており、私には何も残されていません。これは法的に認められるのでしょうか。

母の遺産を姉が独り占めしています。生前に姉には既に多額の贈与がされていたと聞いています。私にも何か権利はないのでしょうか。

弁護士の佐々木康友です。

たとえば、このようなケースでお困りではありませんか。

相続問題に直面し、悩みを抱えていらっしゃる方は少なくありません。

特に、遺言や生前贈与によって遺産を受け取れないことになってしまった方の中には、「これでは不公平ではないか」「何か法的な対応ができないのだろうか」とお考えの方も多いのではないでしょうか。

上のようなケースの場合、民法では遺留分という制度により、最低限の相続分が保障されています。そして、この権利を実現するための手続きが遺留分侵害額請求調停です。

当事務所では、多くの相続に関する相談を受けていますが、深刻なケースも非常に多いと感じています。なぜなら、遺産を巡る争いは、単なる財産の問題だけでなく、家族関係にも大きな影響を与えるためです。

本記事では、遺留分侵害額請求調停について、申立方法から具体的な手続きの流れ、実務上の重要なポイントまで、分かりやすく解説していきます。特に以下の点について、詳しく説明していきましょう。

- 遺留分制度の基本的な仕組み

- 遺留分侵害額請求調停の手続きの流れ

- 調停申立ての具体的な方法

- 調停を成功に導くためのポイント

- 調停で陥りやすい失敗とその対処法

これから説明する内容は、実際の調停実務の経験に基づくものです。法律の専門家でない方にも理解いただけるよう、できるだけ平易な言葉で説明していきますので、ご安心ください。

遺留分制度の基本~法律が定める最低限の相続分

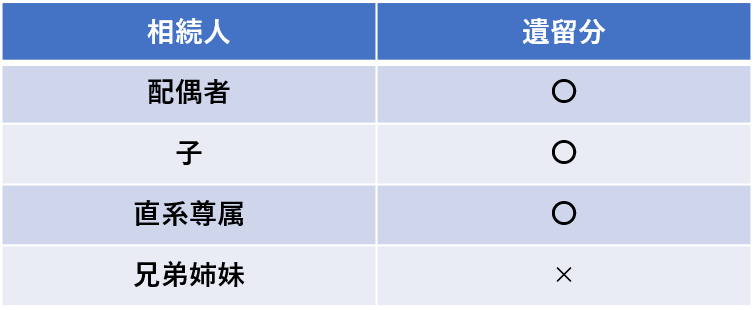

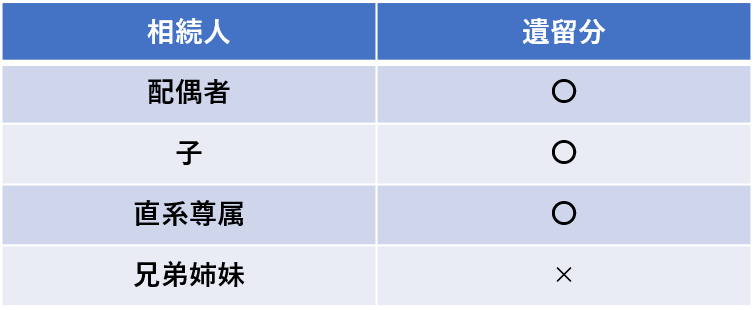

遺留分とは、被相続人(亡くなった方)の財産のうち、一定の相続人(兄弟姉妹以外)に対して法律で保障されている最低限の取り分のことです。

たとえば、お子様がいらっしゃる場合、被相続人の残した遺言がどのような内容であったとしても、その方の遺産の一定割合は、法律上、必ずお子様に保障されることになります。

これは一見、「遺言の自由」と矛盾するようにも思えます。確かに、自分の財産は自分の意思で自由に処分できるのが原則です。しかし、民法は被相続人の財産処分の自由と、相続人の期待をバランスよく保護するため、遺留分という制度を設けています(⺠法1042条1項)。

各相続人の遺留分の割合を示すと次のとおりとなります(民法1042条1項)。

まず、兄弟姉妹には遺留分が認められないことが重要です。兄弟姉妹のみが相続人となる場合は遺留分は認められません。また、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合は、配偶者のみに遺留分が認められます。

また、遺留分の割合についても異なる場合があります。1/2が基本となりますが、直系尊属のみが相続人となる場合は1/3となります。

実際の相続の現場では、以下のような状況で遺留分が問題となることが多いです。

- 父が全財産を長男に相続させる遺言を残していた。

- 母が生前に姉に多額の現金を贈与していた。

- 父が財産のすべてを慈善団体に寄付する遺言を残していた。

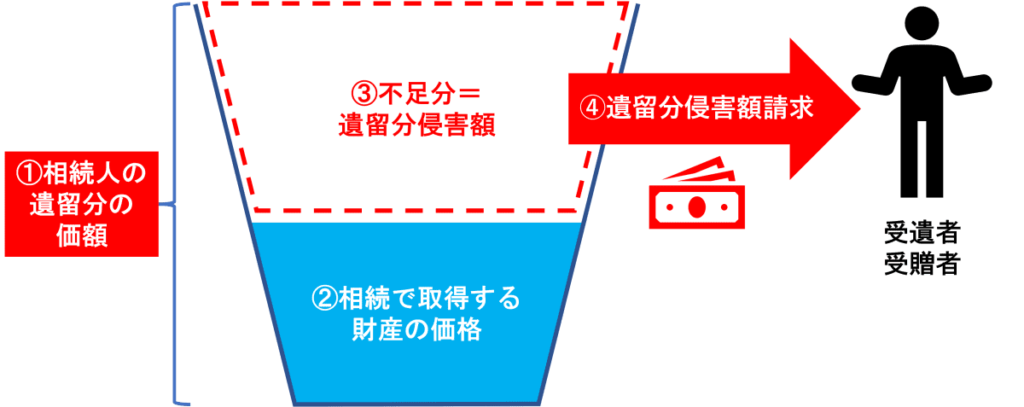

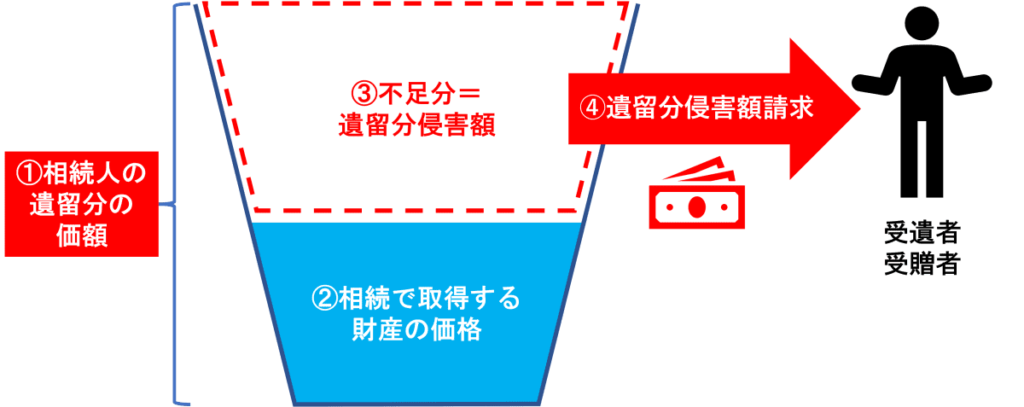

他の相続⼈や第三者が、被相続⼈の遺⾔や⽣前贈与により多額の財産を得たことにより、相続⼈が相続により取得する財産の価額が、この遺留分に満たない場合、遺留分が侵害されていることになります。

このような場合、遺留分権利者(遺留分を持つ人)は、自分の遺留分を侵害している相続人や受遺者に対して、不足分の支払いを請求することができます。これを遺留分侵害額請求権といいます(民法1046条1項)。

ここで重要なのは、遺留分は「金銭」での請求となるということです。多くの方は、「遺産の現物(例えば不動産や預貯金)を受け取れる」と誤解されていますが、実際には金銭での支払請求となります。

つまり、遺留分侵害額請求権は、不動産や預貯金そのものの取得を求める権利ではなく、法定の計算式に基づいて算出された金額の支払いを求める権利なのです。

遺留分侵害額の計算式は次のとおりとなります(民法1046条2項)。

〔遺留分侵害額〕=〔相続人の遺留分の価額〕-〔相続人の取得する財産の価額〕

また、遺留分には厳格な期限があることにも注意が必要です。遺留分侵害額請求権は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈の事実を知った時から1年で消滅時効にかかります(民法1048条)。さらに、相続開始から10年経過すると、請求権は消滅します。

このため、遺留分侵害額請求権を行使する場合は、できるだけ早めに行動を起こす必要があります。具体的には、内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思を表示し、その後、速やかに話し合いや調停の手続きに入ることが望ましいでしょう。

遺留分の割合は相続人の関係性によって異なります。配偶者と子が相続人の場合は法定相続分の2分の1、配偶者と親が相続人の場合は法定相続分の3分の1が遺留分となります。例えば、被相続人に配偶者と子どもが2人いる場合、配偶者の遺留分は4分の1(法定相続分の2分の1)、子どもそれぞれの遺留分は8分の1(法定相続分の2分の1)となります。

相続の現場では、遺産の評価額や特別受益(生前贈与)の有無、債務の存在など、様々な要素が遺留分額の算定に影響を与えます。そのため、実際の計算は複雑になることが多く、専門家のアドバイスを求めることをお勧めします。

遺留分侵害額請求調停の基本的な流れ~解決への道筋を理解する

遺留分侵害額請求調停は、家庭裁判所において調停委員の仲介のもと、当事者同士が話し合いを通じて解決を目指す手続きです。訴訟と比べると、より柔軟で穏やかな解決を図ることができるのが特徴です。

まず、遺留分侵害額請求権を行使する際の基本的な流れを説明しましょう。多くの場合、以下のような段階を経ることになります。

遺留分侵害額請求権の行使の意思表示

第一段階として、遺留分権利者は遺留分を侵害している相手方に対して、内容証明郵便などで遺留分侵害額請求の意思表示を行います。この段階で、相手方が話し合いに応じ、合意に至ることもあります。

しかし、実務上、この段階で解決に至ることは稀です。多くの場合、相手方は「遺言に従っているだけだ」「生前贈与の事実はない」などと主張して、話し合いに応じないことが少なくありません。また、話し合いには応じても、遺産の評価額や特別受益の存否について意見が対立し、合意に至らないケースも多く見られます。

遺留分侵害額請求調停の申立て

このような場合、次の段階として家庭裁判所に調停を申し立てることになります。ここで重要なのは、遺留分侵害額請求権は、行使してから5年の消滅時効にかかるということです。そのため、話し合いが進まない場合は、速やかに調停を申し立てることをお勧めします。

家庭裁判所に「家庭に関する事件」として調停の申立てができるものについては、まずは調停を申し立てなければなりません(家事事件手続法257条1項)。これを調停前置主義といいます。

いきなり訴訟を提起することもできますが、通常は、まずは話し合って下さいということで調停に回されてしますことが多いです(家事事件手続法257条2項)。

調停では、調停委員会(調停委員2名と裁判官1名で構成)が中立的な立場から当事者の話を聞き、合意による解決を目指します。調停委員会は、双方の言い分を聞いた上で、争点を整理し、必要に応じて解決案を提示します。

調停の期日では、通常、当事者が交互に調停室に入室し、調停委員と話をします。一回の期日は2時間程度で、次回期日までは1~2か月程度の間隔が空くのが一般的です。この間、当事者は必要な資料の収集や、解決案の検討を行うことになります。

調停での主な論点は、以下の事項です。

- 相続財産の範囲と評価額

- 特別受益(生前贈与)の有無と評価額

- 債務の存否と金額

- 遺留分の具体的な計算

- 支払方法や支払時期

これらの論点について、当事者双方が納得できる結論を見出すことが調停の目標となります。例えば、財産評価について当事者間で差がある場合、中間的な金額で合意したり、支払方法について分割払いを認めたりするなど、柔軟な解決が可能です。

調停で合意に至った場合は、その内容で調停調書が作成されます。調停調書は確定判決と同じ効力を持ちますので、相手方が支払いを怠った場合は、強制執行することも可能です。

遺留分侵害額請求訴訟の提起

残念ながら調停で合意に至らない場合は、調停不成立となり、訴訟による解決を検討することになります。

ただし、調停不成立から6か月以内に訴訟を提起すれば、時効の完成はさらに訴訟の終了まで猶予されます。

調停申立ての具体的手続き~実務上の重要ポイント

遺留分侵害額請求調停を申し立てる際の具体的な手続きについて、実務経験に基づく重要なポイントを交えながら説明していきます。

申立ての準備

調停の申立ては、基本的に誰でも行うことができますが、適切な準備が成功への重要な鍵となります。まず、申立ての前に以下の事項を確認しましょう。

| 項目 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 申立人 | 遺留分を侵害された人(遺留分権利者) | |

| 管轄(申立先) | 相手方の住所地の家庭裁判所または当事者で合意した家庭裁判所 | 相手方が複数いる場合は、いずれかの住所地の家庭裁判所で構いません。 管轄裁判所を調べたい方は裁判所HPをご覧ください。 |

| 費用 | 収入印紙1200円連絡用郵便切手(家庭裁判所により異なる) | 連絡用郵便切手は家庭裁判所により異なるので確認してください。 |

必要書類の準備

申立てに必要な書類は多岐にわたります。主な必要書類は下表の通りです。

申立書および遺産目録が基本となります。これらは家庭裁判所のウェブサイトにひな形が用意されていますので、それを参考に作成することができます。申立書は正本1通と、相手方の人数分のコピーが必要です。

戸籍関係書類としては、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)、相続人全員の戸籍謄本が必要です。また、被相続人に既に死亡している子がいる場合は、その子の出生から死亡までの戸籍も必要となります。

遺言書がある場合は、遺言書の原本または正本と、検認調書の謄本も必要です。遺言書保管制度を利用している場合は法務局で、公正証書遺言の場合は公証役場で、それぞれ書類を取得できます。

財産関係の証拠書類として、不動産登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)、固定資産評価証明書(直近年度のもの)、預貯金通帳の写しまたは残高証明書(相続開始時点のもの)、有価証券の残高証明書などが必要となります。

また、既に遺留分侵害額請求権を行使している場合は、その証拠となる内容証明郵便の控えと配達証明書も必要です。

このほかに、家庭裁判所により独自の書類の提出を求めている場合がありますので、詳しくは管轄の家庭裁判所に確認してください。

| 書類の種類 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 申立書及び遺産目録 | 申立書の正本・相手方分コピー | 裁判所HPに書式があります。 |

| 遺産目録の正本・相手方分コピー | ||

| 戸籍関係 | 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 | 市区町村の役所・役場で取得できます。 |

| 相続人全員の戸籍謄本 | ||

| 被相続人の子で死亡している人がいる場合、その子の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 | ||

| 遺言書 | 遺言書 | 遺言書保管制度を利用している場合は法務局で検索可能です。 遺言公正証書の場合は公証役場で検索可能です。 |

| 遺言書検認調書謄本 | ||

| 遺留分侵害額請求をしたことが分かる資料 | 内容証明郵便 | |

| 郵便物等配達証明書 | ||

| 遺産・生前贈与・債務の内容・価額がわかる資料 | 不動産登記事項証明書(3ヶ月以内) | 法務局 |

| 固定資産評価証明書(直近年度のもの) | 市町村の役所・役場(23区は都税事務所) | |

| 預貯金通帳の写し又は残高証明書(相続開始時点) | 金融機関 | |

| 有価証券(株式、国債、投資信託等)の内容のわかる資料 | 金融機関 | |

| 贈与財産の内容のわかる資料 | ||

| 金銭消費貸借契約書 | ||

| 担保設定契約書 | ||

| 債務のわかる資料 |

申立書の作成

申立書の作成は、調停の成否を左右する重要な作業です。特に以下の点に注意して作成する必要があります。

申立ての趣旨は、「相手方は申立人に対し、遺留分侵害額に相当する金銭を支払うとの調停を求めます。」という形式で記載します。調停の段階では具体的な金額を記載する必要はありません。

申立ての理由では、次のことについて事実関係を時系列に沿って分かりやすく記載することが重要です。

- 被相続人が死亡して相続が開始したこと

- 被相続人と申立人・相手方の関係

- 遺言書が存在する場合はその内容

- 生前贈与がある場合はその内容

- 申立人の遺留分が侵害されていること

- 遺留分侵害額請求権を行使したこと

- 調停申立てに至った経緯(話合いがまとまらなかったなど)

遺産目録には、判明している限りの遺産を記載します。ただし、相手方が遺産を管理している場合など、申立人が遺産の全容を把握できていない場合も多いため、調停の中で補充していくことになります。

実務上特に重要となるのが特別受益目録です。遺産目録の該当欄にチェックを入れます。

特別受益とは、相続人に対する遺産の前渡しと見做される生前贈与をいいます。相手方に特別受益がある場合は、分かる範囲で内容を記載しましょう。

但し、遺留分の計算において考慮される特別受益は、相続開始前10年以内のものに限られます。

特別受益の有無によって、遺留分侵害額が大きく変わってくるため、通常、特別受益の有無は大きな争点となるからです。

経験上、被相続人の遺言により法定相続分を超える遺贈を受けている相続人は、被相続人から生前贈与などの特別受益を受けていることも多いです。

遺留分侵害額請求調停において、大きな争点となるのは、殆どの場合が特別受益の有無と言っても過言ではありません。

調停期日での対応と留意点~効果的な話し合いのために

調停期日では、調停委員会が中立的な立場から当事者間の合意形成をサポートします。ここでは、調停を効果的に進めるためのポイントと実際の進行について解説します。

期日調整

裁判所に調停申⽴書が提出されると、裁判所書記官から連絡が⼊り、第1回期⽇の⽇程調整を⾏います。通常は、1ヶ⽉後位の午前10時頃か午後1時頃に決まります。

第1回期⽇の⽇程が決まると、相⼿⽅にも連絡され、申⽴書のコピーと呼出状(期⽇通知)が送付されます。

相⼿⽅には、答弁書(申⽴書に対する意⾒)の提出が求められます。

なお、第1回期⽇は、相⼿⽅の都合を聞かずに決めれられるので⽋席することも多いです。

第1回期日の流れ

第1回期日は、通常、申立てから1ヶ月後くらいに設定されます。この期日では、まず調停委員会から手続きの説明があり、その後、申立人と相手方が別々に調停室に入って、それぞれの主張を行います。

初回期日で気を付けるべき点は、感情的な主張を避け、できるだけ客観的な事実に基づいて説明することです。「相手が不当だ」「許せない」といった感情的な表現ではなく、「いつ、どこで、何が起きたか」という具体的な事実を時系列で説明することが重要です。

また、初回期日では、次回期日までに準備すべき資料について調停委員から指示があります。これらの指示は必ずメモを取り、期限までに準備するようにしましょう。

2回目以降の期日での進行

2回目以降の期日では、主に以下の事項について話し合いが進められます。

その期⽇で合意できた内容、次回期⽇までの検討事項や提出書類を確認しながら、合意ができるまで調停期⽇を積み重ねます。

最終的に調停で合意すべき事項は次のとおりです。通常は、この順序で検討していきます。

なお、以降、1〜2ヶ⽉に1回の頻度で調停期⽇が開かれます。

まず、相続人の範囲を確定させなければなりません。

相続人の範囲を確定させなければ、各相続人の法定相続分がわからず、遺留分を計算することもできません。

調停の当事者(申立人と相手方)の認識していない相続人が存在している場合も十分ありますので、戸籍により漏れがないように調べる必要があります。

遺留分の算定のためには相続開始時点の財産の範囲と評価額を確定させる必要があります。

相続開始時点の財産は、遺留分算定の基礎財産に含まれます。

相続開始時点の財産には、プラスの財産だけでなく、債務などのマイナスの財産も含まれます。

通常、申立人は被相続人の遺産をすべて把握はしていません。多額の生前贈与を受けていたり、遺言において遺産を取得することとされている相続人が遺産を管理していることが多いです。

そのため、財産目録についても、申立人ではなく相手方において完成させる必要がある場合があります。

不動産、預貯金、有価証券、事業用資産など、様々な財産について双方が合意できる評価額を探っていきます。実務上、特に不動産の評価額について意見が分かれることが多いため、固定資産評価証明書や不動産鑑定評価書などの客観的な資料に基づいて話し合いを進めることが重要です。

次に、特別受益(生前贈与)の有無と金額を確定させます。

生前贈与は通常、贈与時から相当の期間が経過しており、その事実や金額の立証が困難なことが多いためです。また、親から子への教育費用や結婚費用など、どこまでを特別受益として考慮するかについても見解が分かれやすい論点です。

遺留分算定の基礎財産には、相続開始10年以内の特別受益(生前贈与)が加算されます。

遺留分侵害額調停では、特別受益(生前贈与)の有無が争いとなることが多く、紛争の解決を長期化させる要因となります。

相続開始時点の財産と特別受益が確定すれば、遺留分算定の基礎財産が算定できます。

遺留分算定の基礎財産が計算できれば、遺留分権利者の遺留分額が算定できます。

遺留分権利者の遺留分額が計算できたら、遺贈及び特別受益(生前贈与)、遺留分権利者が遺産分割において取得するべき財産の価額を控除して、遺留分権利者が負担する債務を加算すれば、遺留分侵害額を計算できます。

遺留分を侵害している相続人等が複数いる場合は、各相続人等の負担額を算定して、調停条項を検討します。支払方法については、一括払いが原則ですが、相手方の資力等を考慮して、分割払いや担保提供を組み合わせるなど、柔軟な解決を図ることも可能です。

効果的な話し合いのために

調停を効果的に進めるためには、以下の点に留意することが重要です。

第一に、調停委員の助言に耳を傾けることです。調停委員は豊富な経験を持つ専門家であり、その助言には合理的な理由があります。時には自分の主張と異なる提案がなされることもありますが、それを一つの解決案として真摯に検討する姿勢が大切です。

第二に、相手方の事情にも配慮することです。相手方にも家族関係や経済状況など、様々な事情があります。これらを理解し、可能な範囲で歩み寄ることで、円満な解決の可能性が高まります。

第三に、重要な発言や提案についてはメモを取ることです。調停では多くの事項が口頭でやり取りされます。後で誤解が生じないよう、特に金額や期限に関する話は必ずメモを取るようにしましょう。

調停における一般的な問題点とその対処法~実務経験から見る解決のヒント

遺留分侵害額請求調停では、いくつかの典型的な問題点が生じやすく、これらへの適切な対応が調停の成否を左右します。ここでは、実務で多く見られる問題とその解決方法について説明します。

相手方が調停に応じない場合の対応

相手方が調停期日に出席しない、あるいは必要な資料を提出しないといった非協力的な態度を取ることがあります。

このような場合、調停委員会から相手方に対して説得が行われますが、それでも改善が見られないときは、調停不成立として訴訟に移行することも検討する必要があります。

ただし、訴訟に移行する前に、なぜ相手方が非協力的なのかを分析することも重要です。

例えば、遺産の評価額について大きな認識の違いがある場合や、支払能力に不安がある場合など、相手方なりの理由があることも少なくありません。そのような場合は、調停委員を通じて相手方の真意を探り、可能な範囲で歩み寄りを検討することが賢明です。

遺産の評価を巡る争い

不動産などの評価額について、当事者間で大きな認識の差が生じることは珍しくありません。特に、被相続人が経営していた会社の株式価値や、事業用資産の評価について意見が分かれやすいものです。

このような場合、まずは客観的な資料に基づいて話し合うことが重要です。

不動産であれば固定資産評価証明書や不動産鑑定評価書、株式であれば財務諸表や株式評価報告書などを活用します。

それでも合意に至らない場合は、双方の主張の中間値を採用したり、複数の評価方法を組み合わせたりするなど、柔軟な解決を探ることになります。

特別受益の立証問題

生前贈与の事実や金額について、立証が困難なケースも多く見られます。特に、現金での贈与や、贈与から長期間が経過している場合は、客観的な証拠が乏しいことが少なくありません。

このような場合、預金通帳の写しや、贈与税の申告書類、当時の関係者の証言など、入手可能な証拠を可能な限り収集することが重要です。また、状況証拠を組み合わせることで、贈与の事実を推認できることもあります。

支払能力の問題

遺留分侵害額の支払いについて、相手方に十分な資力がない場合も問題となります。特に、相続財産の大部分が不動産である場合や、事業用資産である場合は、現金での支払いが困難なケースがあります。

このような場合、分割払いを認めたり、不動産の一部を現物で受け取ったり、担保を設定した上で支払期限を猶予したりするなど、柔軟な解決方法を検討する必要があります。場合によっては、請求額を減額する代わりに確実な支払いを受けることを選択することも考えられます。

他の相続人との調整

遺留分侵害額請求は、必ずしも相続人全員が関与するわけではありませんが、他の相続人との関係にも配慮が必要です。特に、将来的に他の相続人からも遺留分侵害額請求を受ける可能性がある場合は、それも考慮に入れた解決を図る必要があります。

このような場合、可能であれば他の相続人にも調停に参加してもらい、相続人全員で包括的な解決を目指すことも検討に値します。それが困難な場合でも、将来の紛争を予防するための条項を調停条項に盛り込むことを検討すべきです。

調停の終了と今後の展望~解決後の実務対応

調停成立の場合の対応

調停で合意に至った場合、その内容は調停調書として作成されます。調停調書は確定判決と同一の効力を持つ重要な文書です。調停が成立した後の実務的な対応について説明していきましょう。

調停条項には、支払金額、支払期限、支払方法などが具体的に記載されます。分割払いの場合は各回の支払金額と期限、遅延損害金の利率、期限の利益喪失条項なども盛り込まれます。支払いを確実にするため、必要に応じて不動産への抵当権設定や連帯保証人の設定なども検討されます。

調停成立後は、調停条項に従って支払いが行われることになります。支払いを受ける側は、期限を適切に管理し、支払いが遅延した場合は速やかに督促を行う必要があります。万が一、支払いが行われない場合は、調停調書に基づいて強制執行の手続きを取ることができます。

調停不成立の場合の対応

残念ながら調停で合意に至らない場合は、調停不成立となります。この場合、訴訟による解決を検討することになります。ただし、調停での話し合いが全く無駄になるわけではありません。調停で明らかになった事実関係や、整理された争点は、訴訟でも活かすことができます。

調停が不成立となった場合は、6ヶ月以内に訴訟を提起する必要があります。この期間内に訴訟を提起すれば、時効の完成は訴訟の終了まで猶予されます。訴訟を提起する場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する地方裁判所に訴えを提起します。

将来の紛争予防のために

遺留分侵害額請求調停を経験した方々には、将来の相続に向けて、以下のような対策を検討することをお勧めします。

まず、財産の生前贈与を行う場合は、書面での記録を残すことが重要です。贈与契約書を作成し、財産の評価額や贈与の時期を明確にしておくことで、将来の紛争を予防することができます。

また、遺言を作成する場合も、遺留分を考慮した内容とすることが望ましいです。遺留分を侵害する内容の遺言であっても無効にはなりませんが、将来の紛争の種となる可能性が高くなります。特に、相続人の間で不公平感が生じないよう、十分な配慮が必要です。

事業承継を行う場合は、特に慎重な検討が必要です。事業用資産は評価が難しく、また現金化も容易ではありません。このような場合は、生前に事業承継の計画を立て、遺留分の問題も含めて対策を講じておくことが重要です。

終わりに

遺留分侵害額請求調停は、決して容易な手続きではありません。しかし、適切に準備を行い、粘り強く話し合いを進めることで、多くの場合、適切な解決を見出すことができます。

特に重要なのは、早期の対応です。遺留分侵害額請求権には厳格な期限があり、これを徒過すると権利行使ができなくなってしまいます。遺留分侵害を受けていると考えられる場合は、速やかに専門家に相談し、適切な対応を取ることをお勧めします。

当事務所でも、遺留分に関する相談を随時承っております。お困りの際は、お気軽にご相談ください。初回相談30分は無料です。経験豊富な弁護士が、あなたの状況に応じた最適な解決方法をご提案させていただきます。