ねこ

ねこ退職金の財産分与について知りたい人「私は専業主婦ですが、夫と離婚しようと思っています。夫は5年後に定年退職します。今離婚したら、夫の退職金は財産分与の対象とはならないのですか。」

弁護士の佐々木康友です。

これまでの業務経験を踏まえて、こういった疑問に答えます。

- 退職金とは退職時に会社から支払われる給付金

- 退職金も財産分与の対象となり得る

- 支払済みの退職金は他の財産と同様に扱えばよい

- 将来の退職金は退職時期や支払いの確実性による

- 退職金を財産分与する場合の計算方法

- 支払時期は弾力的に決められることもある

今回は、退職金は財産分与となるのかどうかについて説明します。

離婚時の財産分与全般については次の記事で詳しく説明しているので、ぜひ参考にして下さい。

退職金とは退職時に会社から支払われる給付金

そもそも退職金とは何でしょうか。

退職金とは、一般的には、会社等の従業員が退職する際に、雇用主から支払われる一定の金銭をいいます。

退職金は、法律上必ず支払わないといけないものではなく、就業規則等で定めがあって初めて支払われるものです。

そのため、退職金を支払うかどうか、支払うとしてその支給条件をどのようなものにするかは、会社等が自由に決めることができます。

ただし、就業規則等で決められている場合は、退職金も賃金の一つになりますので、支給条件に従って支払われなければなりません。

懲戒解雇となった場合や競合他社に転職した場合は、退職金を一部減額したり不支給とする規定が置かれていることが多いです。

ただし、退職金は、賃金の後払い、功労報償、老後の生活保障といった性格を有するものなので、たとえ規定があったとしてもその通りに一部減額や不支給が認められるとは限りません。

退職金にも色々な種類がありますが、例えば次のようなものがあります。

退職一時金

企業等が退職金を積み立てておき、従業員の退職時に一括して支払うものです。

確定給付企業年金

企業等が外部に掛金を拠出して積み立てておき、従業員の退職後、一定期間にわたり一定額が年金として支給されるものです。

従業員への給付額はあらかじめ決まっているので、従業員が年金を運用する必要はありません。

企業型確定拠出年金

企業等が外部に掛金を拠出して積み立てておき、従業員の退職後、一定期間にわたり運用実績に応じた金額が年金として支給されるものです。

確定給付企業年金との大きな違いは、従業員が掛金の運用方法を選択するため、運用リスクを負うことになることです。

退職金共済

企業等が共済と契約を結び、毎月掛金を払って退職金を積み立て、退職時に支給するものです。中小企業退職金共済(通称:中退共)が有名です。

離婚時の財産分与とは

夫婦は、婚姻期間中、それぞれの役割分担のもと、協力して財産を形成しています。

このように夫婦が協力して形成した財産を夫婦の共有財産といいます。

夫婦が離婚して別々に暮らしていくのに、財産が共有のままでは、財産の管理の面でも、処分の面でも合理的ではありません。

そのため、夫婦が離婚すると、別々に生活していくことになる以上、婚姻期間中に協力して形成してきた財産(夫婦の共有財産)をどのように分けるか決める必要があります。

このように、夫婦の離婚に伴って発生する様々な財産上の問題を清算する手続を財産分与といいます。

また、夫婦の一方が他方に対して、財産分与として財産を請求できる権利を財産分与請求権といいます(民法768条1項)。

財産分与の割合は、財産の形成に対する夫婦それぞれの貢献度・寄与度によって決まるのが原則的な考え方です。

しかし、夫婦の貢献度・寄与度を客観的な根拠により正確に評価することは非常に困難です。

そこで、実務では、特別の理由のない限り、財産形成に対する夫婦の貢献度・寄与度は平等であるとしています。

つまり、夫婦はそれぞれ、夫婦の共有財産に対し2分の1の共有持分を有することになります。

離婚時の財産分与全般については次の記事で詳しく説明しているので、ぜひ参考にして下さい。

退職金も財産分与の対象となり得る

退職金は、給与の後払い的な性質を有するものであり、夫婦が協力して形成した財産といえるので、財産分与の対象となり得ます。

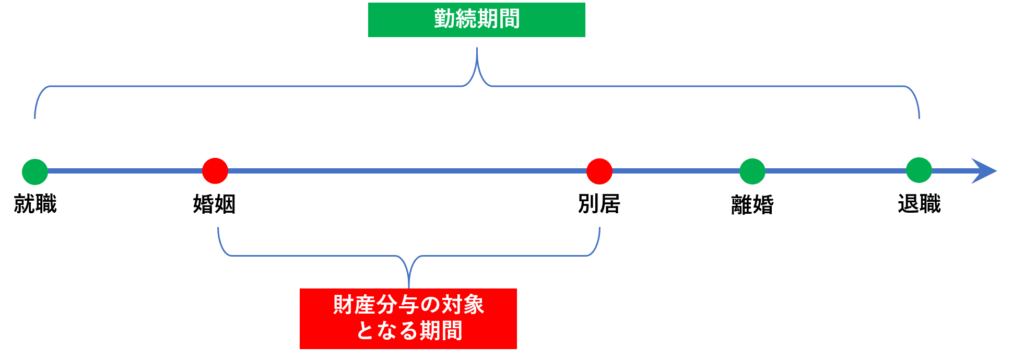

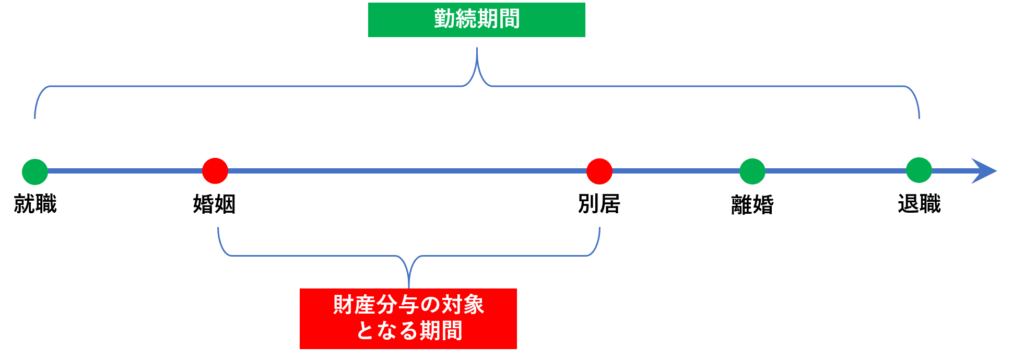

すでに退職している場合は、退職金給付額のうち、婚姻時から別居時までの期間に相当する金額が財産分与の対象になります。

退職金の財産分与で問題となるのは、離婚時には退職しておらず、退職がかなり先となる場合です。

退職金は将来給付されるものですから、会社の経営不振による減額、倒産、懲戒解雇などの様々な理由により、確実に給付を受けられるとは限りません。

ですので、将来給付されるか不確実である退職金を離婚時にどのように算定すべきかという問題があります。

すでに支払われた退職金の場合

離婚時にすでに退職金が支払われていた場合は、支払われた退職金が、現金預金、不動産など様々な財産に形を変えていれば、これらが財産分与の対象になります。

ただし、離婚時(別居後離婚する場合は別居時)に、財産に形を変えておらずすでに消費されてしまっている分については、財産分与の対象とはなりません。

また、後で詳しく説明するとおり、婚姻前の就労に対応する退職金、別居後離婚した場合の別居後の就労に対応する退職金は夫婦の共有財産とは言えず、財産分与の対象とはなりません。

退職金給付額のうち、婚姻時から別居時までの期間に相当する金額が財産分与の対象になります。

将来の退職金の場合

問題となるのは、離婚時にまだ退職金が支払われていない場合です。

退職金は将来給付されますから、会社の経営不振による減額、倒産、懲戒解雇などの様々な理由により、確実に給付を受けられるとは限りません。

また、事故や病気などにより、定年まで就業することができず、退職金が満額給付されないこともあり得ます。

将来の退職金を財産分与の対象としたところ、現実には退職金が支払われなかった場合には、財産分与の義務者にとっては存在しない財産を分与するという事態となってしまいます。

そこで、実務上、将来の退職金は、近い将来に退職金が給付されることが確実な場合に限り、財産分与の対象とされることが多いようです。

近い将来に退職金が給付されることが確実かどうかは、

- 退職までの年数:退職までの年数が短いほど確実性は高い

- 会社の規模・性質:会社の規模が大きく、年功序列型の方が確実性は高い

- 会社の経営状況:経営が安定している方が確実性は高い

- 勤続年数:勤続年数が長い方が定年まで勤める確実性は高い

などが総合的に考慮されているようです。

10年以上先に退職する予定の場合は、財産分与の対象とはされないことが多いようです。

また、数年後に退職する予定でも、退職時の退職金給付額を予測するのが困難な場合は、離婚時(別居後に離婚している場合は別居後)に退職した場合の退職金給付額に基づいて財産分与額を計算することもあります。

退職金の給付が確実でなかったとしても金銭給付が必要とされる場合

将来退職金がいくら給付されるか明らかでない場合は、将来の退職金を財産分与の対象とすることは困難と思われます。

しかし、相手方の老後の生活保障を考えると、一定の財産分与をすることが必要な場合もあります。

この場合、相手方の老後の生活保障を含めた一切の事情を考慮の上、将来の退職金給付が確実でなかったとしても、扶養的財産分与として、金銭その他の財産上の利益の付与が命じられる場合があります。

例えば、夫の定年まで15年以上ある場合に、退職金の給付の確実性はないとしながらも、妻の監護する長女が高校を卒業するまでの期間、夫名義のマンションを賃貸するように命じた事例があります。

退職金を財産分与の対象とする場合の計算方法

退職金を財産分与の対象とする場合の基本的な計算方法は次のとおりです。

退職金給付額のうち夫婦が協力して形成した財産といえるのは、婚姻期間に相当する分に限られます。

そのため、勤務年数に対する婚姻年数の割合から、財産分与の対象となる金額を計算することになります。

【財産分与の対象となる金額】=【退職金給付額】÷【勤務年数】×【婚姻年数】

将来の退職金給付額が予測できない場合は、仮に、離婚時(別居後に離婚する場合は別居時)に退職した場合の退職金給付額に基づいて、財産分与の対象となる金額を計算することもあります。

通常、夫婦の財産形成に対する貢献度・寄与度は平等とされますから、財産分与の割合は2分の1になります。

支払時期は弾力的に決められることもある

将来の退職金が財産分与の対象になるとしても、離婚時点ではまだ現実には退職金は給付されていないのですから、離婚時に退職金をまとめて支払うことが資力的に困難な場合もあります。

その場合、将来、現実に退職金が支払われた時に、夫婦が協力して婚姻生活を営んでいた期間に対応する退職金を支払うとい命じられる場合があります。

ただし、退職金は、定年退職した場合だけでなく、中途退職した場合にも給付されるものですので、そのどちらであるかは(あるいは両方か)は明確に取り決めをしておく必要があります。