[voice icon=”http://saitama-mirai.com/wp-content/uploads/2019/12/max-baskakov-OzAeZPNsLXk-unsplash-scaled-e1577339318536.jpg” type=”l line”]離婚すると父母のどちらかが親権者になるみたいだけど、そもそも親権・親権者って何?もし、どちらを親権者にするかで揉めたら、どうやって親権者を決めればいいの?[/voice]

今回は親権・親権者とは何かについて説明します。

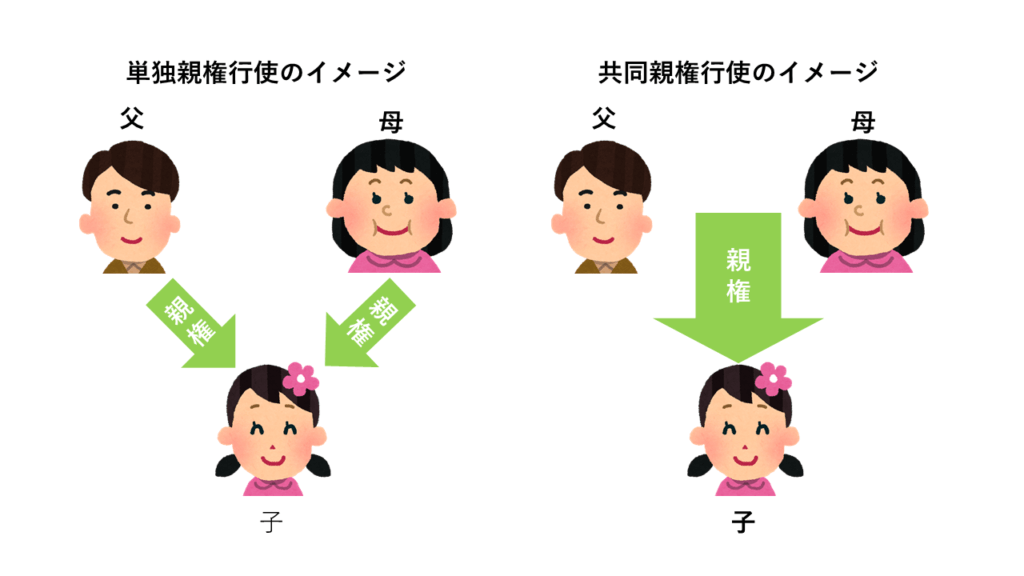

父母は、婚姻中は共同して親権を行使します(共同親権の原則)。つまり、婚姻中は父母共に親権者です。

しかし、父母が離婚するときは、どちらか一方を親権者に定めなければなりません(単独親権の原則)。

親権者を定めることは離婚の要件ですから、親権者を定めなければ離婚もできません。

離婚にあたり、父母のどちらを親権者にするかで紛争となることも多いです。子の連れ去りの問題に発展することもあります。

父母で親権を取り合うことが多いように思いますが、反対に押し付け合いのこともあります。

いずれにしても、未成年の子のいる夫婦が離婚する場合、親権の問題は避けて通ることができません。

そこで、今回は、父母が離婚した場合を中心に、親権・親権者とは何かについて全体的に説明します。

各項目については、さらに詳しく説明している記事もありますから、参考にして下さい。

[box class=”blue_box” title=”こんな人に読んでもらいたい”]

- 親権・親権者について全く分からない

- 何歳まで親権者となるのか?再婚相手の子についても親権者となるのか?

- 親権者として何をすべきなのか知りたい

- 父母のどちらが親権者とするかで揉めている

- 親権者とならない親を監護者を定めたい

- 親権者を変更したい

- 親権停止・親権喪失・管理権喪失の申立てをしたい

[/box]

1 親権・親権者とは

民法上、未成年の子(20歳未満。2022年4月1日からは18歳未満)は、まだ一人前の社会人としての能力が備わっていないとみなされます。

実際には、未成年でも自立して生活しているしっかりした子も多いですが、民法ではそのような扱いがされます。

未成年の子は、まだ能力が不十分なのですから、その能力を補う必要があります。

民法では、未成年の子の能力を補う役割を親に与えています。

この親の役割のことを親権といい、親権を持つ親を親権者といいます。

2 共同親権の原則

2-1 共同親権の原則

婚姻中の父母は、共同して親権を行使します(民法818条3項)。

これを共同親権の原則といいます。

つまり、婚姻中は、父母共に親権者だということです。

民法818条(親権者)

3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

父母が共同して親権を行使するということは、親権の行使について、父母が共同して決めるということです。

つまり、父母共に親権者ですが、それぞれ別個に親権を行使することはできません。

親権を行使するときはあくまでも共同です。

とはいえ、何をするにも父母が話し合って共同名義でないといけないのは、手間がかかって現実的ではありません。

例えば、子が風邪をひいて、病院で受診させる場合も、わざわざ父母がそろって子を病院まで連れていくことはないでしょう。

しかし、この場合にも、子が病気になればどちらか一方が子を病院に連れていくことについて、父母間であらかじめ決めてあるとして、やはり共同で親権を行使していると考えることになります。

2-2 共同親権の原則の例外

婚姻中、どうしても父母の一方が親権を行使できない場合があります。

例えば、

- 親権が停止されている

- 海外に出張している

- 入院している

- 父母が対立関係にあり話合いができない

といった場合です。

法律上または事実上、親権行使ができない場合といえるでしょう。

こういった時まで共同親権の原則を貫くと、大きな不都合が生じます。

そこで、父母の一方が親権を行使することができない場合、父母の他方が単独で親権を行使することができます(民法818条3項ただし書)。

上の④の場合は、他とやや事情が異なりますが、実務上、こういった場合も、父母の一方が親権を行使することができない場合と考えられるようです。

2-3 子が生まれる前に離婚した場合

子が生まれる前に父母が離婚した場合、母が子の親権者となります。

ただし、子の出生後に、父母の協議で父を親権者と定めることができます(民法819条3項)。

民法819条(離婚又は認知の場合の親権者)

3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。

2-4 父母がそもそも婚姻していない場合

父母がそもそも婚姻していない場合は、母が子の親権者となります。

ただし、父が子を認知した場合は、父母の協議で父を親権者と定めることもできます(民法819条4項)。

民法819条(離婚又は認知の場合の親権者)

4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。

3 親権は権利よりもむしろ義務

親権は、その言葉から親の権利がイメージされますが、権利だけでなく義務も伴うことがとても重要です。

そのことは、平成23年に改正された民法820条でも明記されています。

民法820条(監護及び教育の権利義務)

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

つまり、親権は、親権者以外は親権を行使できないという意味では権利ですが、親権者は適切に親権を行使しなければならないという意味では義務なのですね。

親権は、未成年の子を一人前の社会人に育てるために親に与えられた権利です。

そう考えると、親権とは、親権者の義務を果たすために権利が与えられているとして、権利よりもむしろ義務が中心となってくるとも考えられます。

[aside type=”warning”]

親権は譲渡できない

親権は、権利と義務が表裏一体となっていますから、親権者は親権を勝手にだれかに譲渡したり、放棄したりすることはできません。

ただし、やむを得ない事情がある場合は、家庭裁判所の許可を得て、親権や財産管理権を辞することができます(民法837条)。

[/aside]

4 親権の対象

4-1 親権は未成年の子が対象

親権は、未成年の子が一人前の社会人としての能力を備えるために親に付与されるものですので、親権の対象となるのは、未成年の子です(民法818条1項)。

成人した子が学生などで親から自立した生活をしていなかったとしても、親権の対象にはなりません。

民法818条(親権者)

1 成年に達しない子は、父母の親権に服する。

2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。

[aside]

養子も親権の対象となる

未成年の子が養子であっても、養親の親権の対象となります(民法818条2項)。反対に、再婚しても、相手の連れ子を養子にしなければ、親権の対象とはなりません。

[/aside]

4-2 成年擬制

ただし、未成年の子が婚姻すると成人したものとみなされ、未成年であっても親権の対象から外れます。

これを成年擬制(せいねんぎせい)といいます(民法753条)。

婚姻して所帯を持つと、親とは独立した生活を営むこととなりますから、親の親権に服するわけにはいかないという考え方に基づきます。

民法753条(婚姻による成年擬制)

未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

4-3 未成年の子が婚姻しないまま親となる場合

未成年の子が、婚姻しないまま子を産んで親となることがあります。

この場合、未成年の子は、自分の産んだ子の親権者となります。

一方、未成年の子は婚姻していませんから成年擬制はありません。

親権者となっても未成年のままです。

そこで、未成年の子は、親権者として責任を果たすことはできないとして、未成年の子の親権者が代わって親権を行使します(民法833条)。

これを親権の代行といいます。

民法833条(子に代わる親権の行使)

親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。

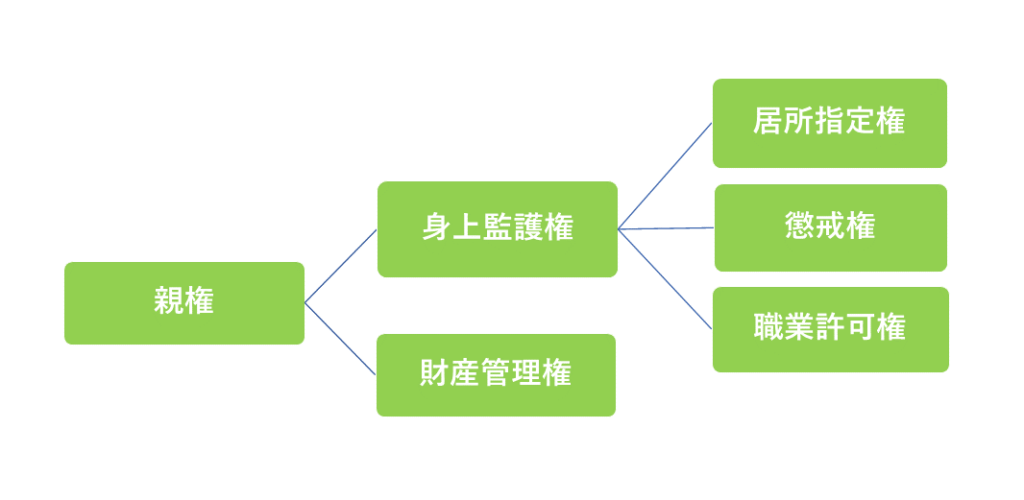

5 親権の内容は身上監護権と財産管理権

親権の内容は、身上監護権と財産管理権からなります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 身上監護権 | 子を監護・教育する権利・義務 ・居所指定権(民法821条) ・職業許可権(民法823条) |

| 財産管理権 | 子の財産を管理し、子の財産に関する法律行為について代理する権利・義務 |

5-1 身上監護権とは

身上監護権とは、子を監護・教育する権利・義務です(民法820条)。

民法820条(監護及び教育の権利義務)

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

監護とは、子の身体上の監督保護をすることです。

分かりやすくいえば、子に衣食住を与えるということです。

教育とは、子の精神的な発達を図ることです。当然、教育には、勉強だけでなく、自立心を育てるなどの全般的な精神的な発達が含まれます。

つまり、親権の内容としての身上監護権とは、子の監護・教育を通じて、子を精神的にも肉体的にも一人前の成人に育てる権利・義務といえるでしょう。

身上監護権は、次の3つからなります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 居所指定権(民法821条) | 親権者が、子に対して住む場所を指定できる権利・義務 |

| 懲戒権(民法822条) | 子を懲らしめることのできる権利・義務 |

| 職業許可権(民法823条) | 親権者が、子に対して働くことを許可する権利・義務 |

[aside type=”warning”]

懲戒権で虐待は正当化されない

懲戒権は、あくまでも子の利益のために必要な範囲で認められるものですから、体罰などの子に対する虐待が正当化されるものではありません。

しかし、懲戒権を錦の御旗に、子の躾と称して常軌を逸した行為がされることもあります。

そこで、近年は、父母であっても子を懲らしめる権利・義務はないとして、民法の懲戒権自体が問題であると強く主張の規定されています。

[/aside]

5-2 財産管理権とは

財産管理権とは、子の財産を管理し、子の財産に関する法律行為を代理する権利・義務です(民法824条)。

民法824条(財産の管理及び代表)

親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。

子の財産の管理には、維持管理だけでなく売却なども含まれます。

また、親権者の代理の範囲は、子の財産のうちの一部ではなく全体に及びます。

5-3 利益相反行為の禁止

親権者に子の財産管理を無制限に任せてしまうと、子を犠牲にして、親権者の利益を図ることがないとも限りません。

親権者本人は意図しなくても、結果として、親権者と子の利益が相反する場合もあり得ます。

典型的な場合が相続です。

例えば、父が亡くなると母と子が法定相続人になりますが、母は子の親権者として法定代理人となるので、母は自分の相続人としての地位と、子の法定代理人としての地位が相反することになります。

そこで、親権者は、法定代理権を行使するにあたっては、自分に利益となり、子に不利益となることはしてはならないとされています(民法826条)。

これを利益相反行為の禁止といいます。

親権者は、親権の行使が、利益相反行為となる場合は、家庭裁判所に対して、子のために特別代理人を選任するように請求しなければなりません(民法826条1項)。

民法826条(利益相反行為)

1 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

身上監護権、財産管理権、利益相反行為の禁止については次の記事を参考にしてください。

[kanren postid=”752″ target=”on”]

6 離婚する場合は父母のどちらか一方を親権者と定める必要がある

6-1 単独親権の原則

これまで説明したとおり、父母の婚姻中、父母は共同して親権を行使しますが、離婚する時は、父母のどちらか一方を親権者としなければなりません(民法819条1項)。

共同親権の原則に対して、単独親権の原則といいます。

父母が離婚すると、別々に生活することとなり、共同で親権を行使するのは困難であると考えられて単独親権とされています。

重要なのは、親権者を定めることが離婚の要件だということです。つまり、親権者を定めない限り離婚ができません。

協議離婚の場合、離婚届が受理されることで離婚が成立しますが(民法739条、764条)、親権者を定めないと離婚届が受理されないという仕組みになっています(民法765条1項、819条1項)。

民法765条(離婚の届出の受理)

1 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第739条第2項の規定及び第819条第1項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

民法819条(離婚又は認知の場合の親権者)

1 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。

6-2 親権者が決まらない場合は家庭裁判所への調停の申立て

離婚時に親権者を定める手続としては、通常、父母が本人同士で話し合い、どちらを親権者とするかを協議します(民法819条1項)。

親権者を定めることは離婚の要件となりますから、離婚協議のなかで親権者についても話し合われることが多いと思います。

父母の話合いで親権者が決まらなければ、協議離婚もできませんから、その場合は、通常、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。

離婚の大前提として、父母のどちらを親権者とするかを離婚調停で話し合う必要があるのです。

離婚調停が不成立となった場合、離婚訴訟を提起することになりますが、離婚を認める判決がされる場合(人事訴訟法2条2号)、家庭裁判所は裁判であわせて親権者も決定します(民法819条2項、人事訴訟法32条3項)。

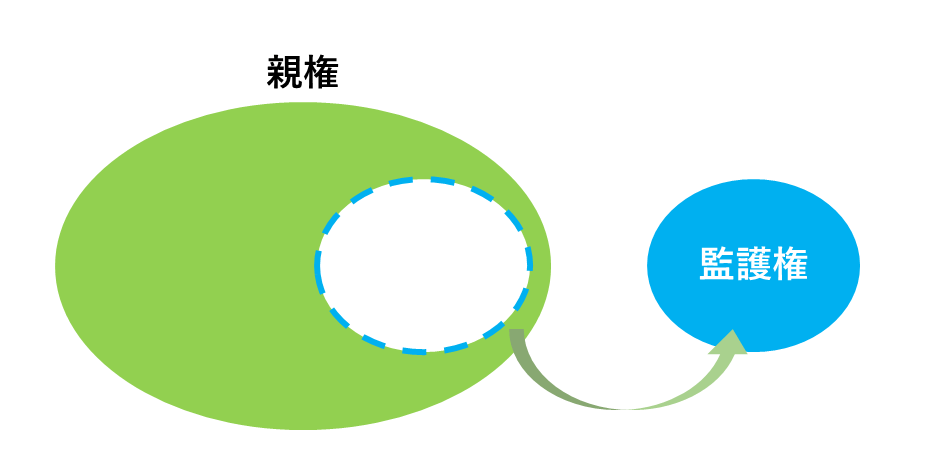

7 親権者とならなかった親を監護者と定めることもできる

7-1 監護権とは

父母が離婚する場合、父母の置かれた状況によっては、離婚後も引き続き、父母が共同して子育てする必要がある場合もあります。

しかし、民法では、離婚後は、父母のどちらか一方を親権者と定めなければなりません(単独親権の原則)。

そこで、この点を補う観点から、父母は、協議離婚するときに、親権者とならない親を監護者と定めることができます(民法766条1項)。

監護者が担うのが監護権です。

監護権とは、子の身体を監督保護する権利と義務です。

分かりやすくいえば、監護権とは、子を引き取って育てる権利と義務といえるでしょう。

7-2 監護権は親権の一部

親権は、未成年の子を一人前の成人に育て上げるために親に付与された権利・義務ですから、当然に監護権は親権の中に含まれています。

それでは、離婚した父母の一方を親権者、他方を監護者と定めた場合に、親権者と監護権者の関係はどのように考えればよいのでしょうか。

この点については、民法上には明確な規定はありません。

しかし、実務上、裁判所は、監護者を定める場合、親権と監護権は切り離されるものと考えてきたようです。

そのため、裁判所は、親権と監護権を切り離すのは、子の利益の点から最善とはいえないとして、これまでは消極的な考え方を示してきています。

[aside]

監護者について協議が調わない場合

監護者は、離婚する父母の協議により定められますが、協議が調わない場合、家庭裁判所に調停・審判を申し立てることができます(民法766条1項、2項、771条)。

しかし、家庭裁判所は、親権者と監護者を一致させるべきと考え、監護者を定めることに消極的ですので、例外的な事情がある場合に限り、親権者と監護権者を定める判断をしているように思われます。

[/aside]

8 親権者を変更するには

8-1 家庭裁判所に調停・審判の申立てが必要

父母が離婚するときは、父母のどちらかを親権者と定めますが(民法819条)、その後、事情の変更により、親権者を変更すべき場合があります。

家庭裁判所は、子の利益のために必要と認めるときは、子の親族(父母に限られない)の請求によって、親権者を父母の他の一方に変更することができます。

例えば、離婚時は母を親権者と定めたけれども、その後、母が子を育てられなくなったので、親権者を父に変更するといった場合です。

ここで重要なのは、親権者を変更するには、家庭裁判所の手続によらなければならないということです。

離婚時には父母の協議で親権者を決めることができますが(民法819条1項)、離婚後はそれができません。

離婚後に親権者を変更する場合、必ず、家庭裁判所に調停・審判を申し立てる必要があります。

民法819条(離婚又は認知の場合の親権者)

6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

[aside type=”warning”]

役所に受理されない!

家庭裁判所の手続を経ないまま、市町村役場に戸籍の親権者欄の記載の変更を届出しても、受理されません。

[/aside]

[aside]

監護者の変更

監護者を変更する場合も、親権者を変更する場合と同様です。

ただし、親権者と異なり、監護者については戸籍に記載がありませんから、父母間の協議により監護者を変更することは可能です。

[/aside]

親権者・監護者を変更するための調停・審判の申立てについて詳しくはこちらの記事を参考にして下さい。

[kanren postid=”1927″ target=”on”]

8-2 親権者変更の判断基準

家庭裁判所は、どのような基準により親権者を変更するのでしょうか。

民法では、家庭裁判所は、子の利益のため必要があると認めるときは、親権者を他の一方に変更することができるとされています(民法819条6項)。

民法819条(離婚又は認知の場合の親権者)

6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

つまり、子の利益のために親権者を変更する必要があるかどうかというところがポイントとなります。

とはいえ、民法には、子の利益とはなにかについて具体的な定めがありません。また、どのような場合に親権者を変更するのかについて具体的な基準も定められていません。

そこで、実務上、家庭裁判所は、どういった事情を考慮して、親権者の変更を認めているのかを確認しておく必要があります。

実務上、家庭裁判所で考慮される事情は多岐に渡りますが、大きく父母の側の事情と子の側の事情に分けられます。これらを総合的に考えて、父母のどちらを親権者・監護者とすることが子の利益になるか判断されています。

[box class=”blue_box” title=”父母の事情(親権者の適格性)”]

- 監護能力

- 監護態勢

- 居住・教育環境

- 監護実績・継続性

- 愛情

- 生活態度

- 暴力や虐待の有無

- 子の連れ去り等

- 相手の面会交流を認めるか

[/box]

[box class=”red_box” title=”子の事情”]

- 年齢

- 性別

- 発育状況

- 従来の環境への適応状況

- 環境の変化への適応性

- 子の意思

- きょうだいとの関係

[/box]

[aside]

監護者の変更の判断基準

監護者を変更する場合の判断基準も、親権者を変更する場合と同様です。

[/aside]

親権者・監護者を定めるときの判断基準について詳しくはこちらの記事を参考にして下さい。

[kanren postid=”772″ target=”on”]

9 親権停止・親権喪失・管理権喪失

親権は、未成年の子を一人前の社会人に育てるために親に与えられたものですから、子の利益のために適切に行使されなければなりません。

民法820条(監護及び教育の権利義務)

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

したがって、親権者が、親権を子の利益のために適切に行使していないと認められる場合には、子の利益を保護するために、親権者の親権を制限しなければならないこともあります。

そのために民法に定められているのが、

- 親権喪失(民法834条)

- 親権停止(民法834条の2)

- 管理権喪失(民法835条)

です。

これらの制度は制限の内容や強さが違いますので、単純に比較はできませんが、①親権喪失、②親権停止、③管理権喪失の順で制限が強くなるものと考えられます。

9-1 親権喪失

親権喪失(民法834条)とは、文字通り、親権者から親権を奪うものです。

親権喪失となるのは、親権者による虐待または悪意の遺棄があるときその他親権者による親権の行使が著しく困難または不適当であることにより子の利益を著しく害するときです。

次に説明する親権停止との違いは、「著しく」です。

親権者による親権の行使が「著しく」困難または不適当で、子の利益が「著しく」害されるときに親権喪失となり、「著しく」まで至らない場合には、親権停止となります。

親権喪失の審判がされると、親権喪失が取り消されるまで(民法836条)、親権者は親権を行使できません。

父母の一方について親権喪失となった場合、他方が単独で親権を行使することになります。

民法834条(親権喪失の審判)

父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。

9-2 親権停止

親権停止(民法834条の2)とは、親権者による親権の行使を一時的に停止することです。

親権停止の効果は親権喪失と同じです。

つまり、親権停止が取り消されるまで(民法836条)、親権者は親権を行使できません。

親権喪失との違いは、期間が定められていることです。

親権停止の期間は2年以内になります。

また、親権喪失の場合とは違って、「著しく」が要件となっていません。

親権喪失には至らなくても、親権者による親権の行使が困難または不適当であることにより子の利益を害するときに、一時的に親権を停止して、子の利益を保護しようとするのが親権停止の目的です。

民法834条の2(親権停止の審判)

1 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。

2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。

9-3 管理権喪失

親権は、子の身上監護権と財産管理権からなりますが、管理権喪失とは、親権者による子の財産管理権を奪うものです(民法835条)。

財産管理権とは、子の財産を管理し、子の財産に関する法律行為について代理する権利と義務をいいます(民法824条)。

管理権喪失となるのは、親権者の管理権の行使が困難または不適当であることにより子の利益を害するときです。

例えば、親権者が、子の財産を使い込んだり、合理的な理由もなく、子のための法律行為を代理しない場合などです。

管理権喪失は、親権のうち、財産管理権のみを制限するものですから、身上監護権は引き続き行使できます。

親権喪失・親権停止と同様、管理権喪失の審判があると、管理権喪失が取り消されるまで(民法836条)、親権者は財産管理権を行使することができません。

父母の一方について管理権喪失となった場合、他方は単独で財産管理権を行使することになります。

民法835条(管理権喪失の審判)

父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。

親権喪失・親権停止・管理権喪失について詳しくは次の記事を参考にして下さい。

[kanren postid=”760″ target=”on”]

10 まとめ

今回は、父母が離婚した場合を中心に、親権・親権者とは何かについて全体的に説明しました。

- 未成年の子の能力を補う親の役割のことを親権といい、親権を持つ親を親権者という

- 父母の婚姻中は、共同して親権を行使する(共同親権の原則)

- 親権は権利だけでなく、義務が伴う

- 親権の対象は未成年者

- 親権の内容は身上監護権(居所指定権・懲戒権・職業許可権)と財産管理権からなる

- 親権者の利益相反行為は禁止される

- 父母が離婚する場合、どちらかを親権者に定めなければならない(単独親権の原則)

- 父母が離婚する場合、親権者とならない親を監護者と定めることができる

- 親権者を変更するには家庭裁判所への調停・審判の申立てが必要

- 家庭裁判所は、子の利益のため必要がある場合、親権者を変更することができる

- 親権者が、親権を子の利益のために適切に行使していないと認められる場合、親権喪失・親権停止・管理権喪失が認められる場合がある