ねこ

ねこ婚姻費用について詳しく知りたい人「夫との離婚を前提に別居することになりました。夫が家を出ました。これまで通り、夫が生活費を入れてくれるか心配です。別居していても生活費はもらえるんですよね。」

弁護士の佐々木康友です。

今回は、婚姻費用について丁寧にわかりやすく説明します。

婚姻費用とは、要するに夫婦が共同生活をするために必要な生活費です。

夫婦が別居する場合、大きな問題となるのが婚姻費用の確保です。

別居すると、相手方が、それまで支払っていた婚姻費用を支払わなくなる場合があります。

生活費が足りなければ、別居を継続することはできません。

子どもと一緒に別居している場合、生活費が足りなくなれば子どもを養うことも難しくなります。

相手方と離婚を前提に別居しており、別居しながら離婚協議をするにしても、婚姻費用が支払われていない状態では、生活に困っている足元を見られて、話が不利に進められていくことにもなりかねません。

しかし、たとえ離婚を前提に別居していても、まだ離婚していないのであれば、夫婦の一方は、他方に対して、婚姻費用の支払いを免れることはできません。

したがって、離婚を前提に別居した場合であっても、まず第一に、相手方にしっかりと婚姻費用を支払ってもらうようにしましょう。

今回は、別居した相手に婚姻費用の支払いを請求するにあたって知っておくべき基本的なことを説明します。

各説明項目については、より詳しく説明している記事もありますのでぜひ参考にして下さい。

- 別居後も、夫婦の一方(権利者)は、他方(義務者)に対して、婚姻費用の支払いを請求することができる

- 婚姻費用の支払いは、請求したときから、離婚又は別居の解消まで

- 家庭裁判所の実務では、算定表を用いて養育費の支払額が求められている

- 特別な事情がある場合、婚姻費用が増額・減額される場合がある

- 本人同士の話合いで婚姻費用について合意ができたら公正証書を作成するべき

- 義務者と合意ができない場合、義務者が支払わない場合は婚姻費用分担請求調停を申し立てる

- 婚姻費用を支払わない場合、債務名義があれば強制執行を申し立てることができる

婚姻費用とは

そもそも婚姻費用とは何でしょうか。

改めて考えると難しそうですが、要するに夫婦が共同生活を営むために必要な生活費のことだと考えてください。

生活費といえば、

- 食費

- 住居費

- 被服費

- 医療費

- 娯楽費

- 交際費

- 将来のための準備金

- 子供の養育費

など様々なものがありますが、こういったものは夫婦が共同生活を営むために必要なものを婚姻費用といっているわけです。

婚姻費用分担義務

夫婦には、同居する義務とともに、お互いに生活を助け合う義務があります(民法752条)。

これを相互扶助義務といいます。

民法752条(同居、協力及び扶助の義務)

民法 – e-Gov法令検索

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

この相互扶助義務の一つとして、夫婦は、婚姻費用についても、資産、収入に応じて、お互いに負担しなければならないこととされています(民法760条)。

この婚姻費用をお互いに分担しなければいけない義務を婚姻費用分担義務といいます。

つまり、夫婦は、お互いの資産、収入に応じて、生活費としてお金を出し合わなければならないということです。

お互いの資産、収入に応じて、生活費を出し合わないといけないのですから、通常は、夫婦のうち収入の多い方が、多くのお金を負担するべきことになります。

民法760条(婚姻費用の分担)

民法 – e-Gov法令検索

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

婚姻費用分担義務は、たとえ離婚を前提として別居していたとしても、夫婦が離婚していない限り、免れることができるものではありません。

要するに「別居したのだからこれからは生活費はそれぞれ確保するべきだ」ということにはなりません。

別居していたとしても、夫婦は、お互いの資産、収入に応じて婚姻費用を分担しなければなりませんので、夫婦のうち収入の多い方は、少ない方に対して、生活費としてのお金を支払わなければなりません。

ですから、別居後も、権利者(婚姻費用をもらう方)は、義務者(婚姻費用を支払う方)に対して、婚姻費用の支払いを請求することができます。

この権利を婚姻費用分担請求権といいます。

別居している夫婦の場合、婚姻費用を支払う方を義務者(婚姻費用分担義務を負担する方)、受け取る方を権利者(婚姻費用分担請求権のある方)といっています。

どのくらいの金額の婚姻費用を支払うべきなのか

別居後であっても、離婚していない限りは婚姻費用分担義務はなくならないとして、どれくらいの金額の婚姻費用を支払うべきなのでしょうか。

一般に、夫婦の婚姻費用分担義務は、相手方に自分の生活と同程度の生活を保持させる義務と言われています。

これを生活保持義務といいます。

夫婦は協力して生活するのが大前提ですから、夫婦の収入に格差がある場合、収入の多い方が、収入の少ない方を犠牲にして生活をすることは許されません。

収入の多い方は、収入の少ない方に比べて、より多くの婚姻費用を分担し、収入の少ない方に自分と同程度の生活をさせなければならないのです。

ですから、例えば、夫が正社員としてフルタイムで働き、妻がパートの場合、収入に格差があるのに夫婦が同じ金額の婚姻費用を負担するというのは許されません。

収入の多い夫は、収入の少ない妻よりも多くの婚姻費用を分担し、妻に自分と同程度の生活をさせる義務があるのです。

夫婦に子どもがいる場合、婚姻費用には子どもの養育費が含まれますが、子どもに対する養育費も生活保持義務に基づきます。

つまり、義務者は、子どもが親である自分と同程度の生活ができるように婚姻費用を負担する義務があります。

婚姻費用を請求できるのは請求したときから離婚が成立するまで

いつから~請求したときから

義務者の婚姻費用分担義務はいつの時点から発生するのでしょうか。

上で説明したように、婚姻費用分担義務とは、相手方に自分と同程度の生活をさせる義務(生活保持義務)です。

そのため、権利者や同居している子どもが義務者と同程度の生活ができていない場合には、その時点ですでに婚姻費用分担義務が発生していると考えられます。

そして、権利者は、義務者と同程度の生活ができなくなった過去の時点に遡って、婚姻費用の支払いを請求できるとも考えられます。

しかし、家庭裁判所の実務では、過去に遡って多額の婚姻費用を請求される義務者の負担なども考慮して、婚姻費用分担義務が発生するのは、権利者が現実に義務者に対し、婚姻費用の支払いを請求した時からとされています。

ですので、別居後、義務者に対して、まだ婚姻費用を請求していない場合はすぐに請求すべきでしょう。

請求の方法としては、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申立てることが考えられます。

この場合、調停を申し立てた時が請求をした時になります。

家庭裁判所の手続を利用しなくても、婚姻費用の支払いを請求することはできますが、この場合、義務者が「そのような請求を受けていない」と反論した時には、義務者に対し確かに請求したことを証明する必要があります。

そこで、いきなり調停を申し立てるのではなく、まずは本人同士で話合いをして解決しようと考えている場合でも、確かな証拠を残すため、念のため、内容証明郵便により、婚姻費用の支払いを請求をしておくことをお薦めします。

いつまで~離婚が成立するまで

婚姻費用分担義務は、夫婦であることを前提とする義務ですから(民法760条)、離婚が成立するまでとするのが通常です。

夫婦で、婚姻費用の支払いについて合意する場合も、「離婚が成立するまで」とすることが通常です。

ただし、将来的に復縁する可能性がある場合には、「離婚が成立するまで」とはせずに、「離婚が成立するか又は別居が解消されるまで」とされることもあります。

婚姻費用の計算方法(改定標準算定表・相場・平均)

婚姻費用の相場・平均

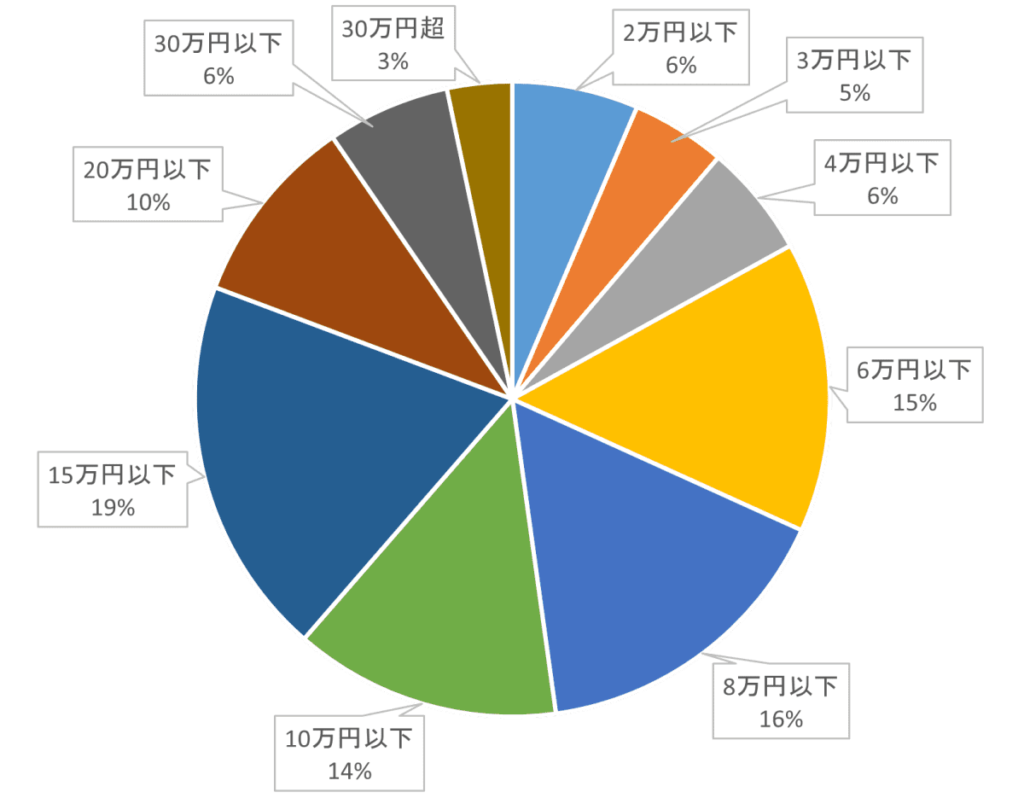

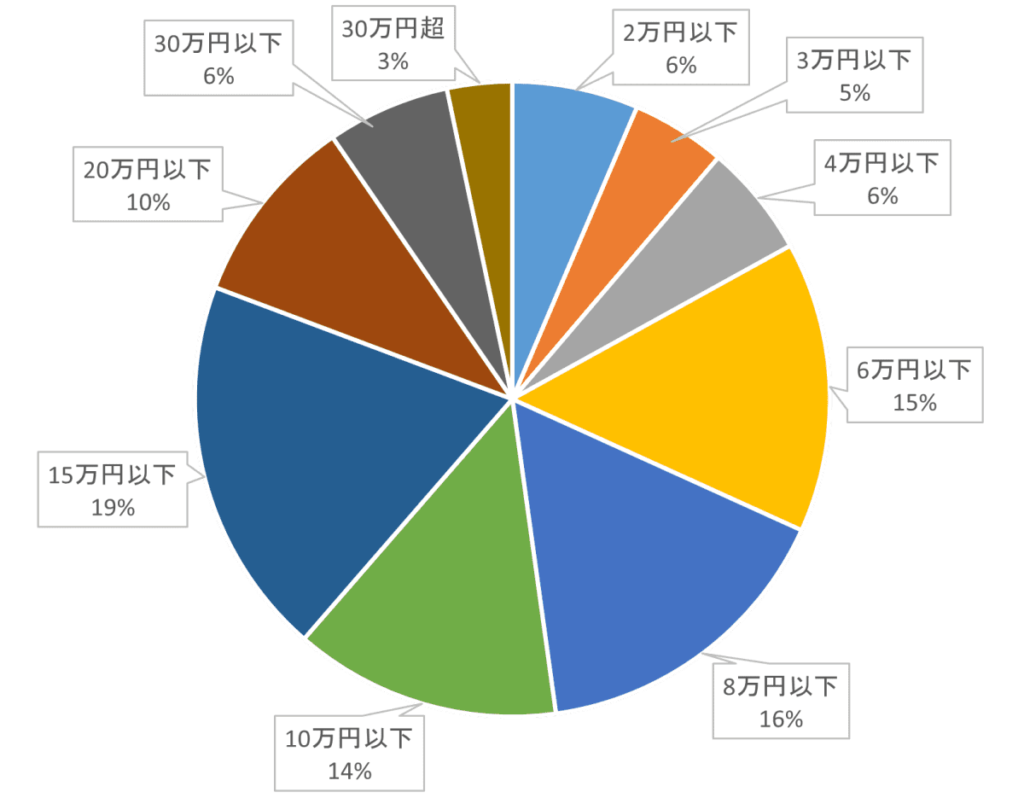

令和4年度司法統計年報によれば、婚姻費用分担請求調停・審判で決定された、月額の婚姻費用分担額は次のとおりとなっています。

最も多いのは、月額10万円超15万円以下であり、全体の19%となっています。月額15万円超20万円以下も10%あるなど、全体的に見ると金額は広く分布しています。

改定標準算定方式

婚姻費用分担請求調停・審判で合意・決定された婚姻費用分担額は、上に述べたとおり広く分布していますが、こういった婚姻費用分担額はどのように決めるべきなのでしょうか。

婚姻費用分担額をいくらにするのかについては、こう決めなければならないというものはありません。

本来は、夫婦の話合いのもと、それぞれの収入や生活実態に基づいて、個別具体的に婚姻費用分担額は決められるべきでしょう。

しかし、何も基準のないまま、夫婦の話合いなどに任せてしまうと、夫婦間で、「これくらいは必要だ」「いや、そんなに必要なわけがない」というこで話合いが紛糾してしまい、いつまでたっても合意ができないことなってしまいます。

婚姻費用は、権利者やその監護する子の日々の生活のために不可欠なお金です。

婚姻費用についていつまでも合意ができないと、権利者やその監護する子どもの生活は立ちいかなくなります。

そこで、家庭裁判所では、簡易迅速に婚姻費用を求める算定方式を定めています(改定標準算定方式)。

婚姻費用の算定方式は、15年ぶりに令和元年12月23日に改定されました。そのため改定標準算定方式といわれています。古いものを使わないように気を付けてください。

改定標準算定方式により、義務者(婚姻費用を支払う方)が支払うべき婚姻費用分担額を計算する手順は次のとおりとなります。

権利者(婚姻費用をもらう方)と義務者(婚姻費用を支払う方)の年収から、標準的な租税公課・職業費・特別経費を控除して、権利者・義務者それぞれの基礎収入額を求める。

権利者・義務者それぞれの基礎収入額の合計額を権利者世帯の生活費(権利者の生活費と子どもの生活費)の割合で按分する。

STEP2で求められた金額から、権利者の基礎収入額を控除して、義務者の支払うべき婚姻費用分担額を算定する。

この計算方式からもわかりますが、別居後、権利者が、義務者から自立して生活するのに十分な婚姻費用を支払ってもらえるわけではないことに注意が必要です。

あくまでも夫婦には同居義務がありますので(民法752条)、夫婦が同居している場合に負担すべき婚姻費用分担額には別居後も支払うべきという考え方です。

改定標準算定表

改定標準算定表とは

上の改定標準算定方式による婚姻費用分担額の計算は煩雑であるため、グラフ上ですぐに婚姻費用分担額が求められるように、改定標準ん算定方式に基づいて作成されたのが、改定標準算定表です。

この改定標準算定表を用いれば、夫婦の収入、子どもの人数・年齢に基づいて、グラフ上で直ちに婚姻費用分担額を求めることができます。

改定標準算定表では、次の2点をもとに、グラフ上で婚姻費用額分担額を求めることができます。

- 夫婦のそれぞれの収入

- 子どもの人数・年齢

改定標準算定表は、現在の家庭裁判所の実務では広く用いられています。

後述する婚姻費用分担請求調停・審判では、この改定標準算定表を用いて婚姻費用分担額を検討する場合が多いです。

改定標準算定表は、裁判所のホームページで公表されています。

この改定標準算定表は、一般にも周知されてきているので、夫婦が本人同士で婚姻費用について取り決めを行う場合にも有用です。

改定標準算定表のことを知らないと、標準よりも低い金額の婚姻費用で合意をさせられることもあり得ますから、改定標準算定表を用いた婚姻費用の求め方を知っておく必要があります。

なお、専業主婦(主夫)であるなど、夫婦の一方が無職・無収入の場合もあります。

この場合、無職・無収入として収入をゼロとしていいのか、一定の収入があるものとみなすべきなのかについては次の記事で説明していますので参考にしてください。

改定標準算定表によると不公平となる場合

本来、夫婦が共同生活をするのに必要となる婚姻費用分担額は、夫婦の総収入のみから機械的に決められるものではありません。

当然に、夫婦間の個別的な事情による金額の変動は考えられます。

そこで、改定標準算定表では、通常生じるであろうと想定される事情を考慮して、婚姻費用分担額が1~2万円の幅を持たせて設定されています。

婚姻費用分担請求調停・審判では、夫婦間の個別的な事情も踏まえた上で、多くの場合、この1~2万円の幅の範囲内で調整を行って婚姻費用分担額を決定しています。

ただし、改定標準算定表は、あくまでも標準的な婚姻費用分担額を簡易迅速に定めるために定められたものに過ぎないことには注意が必要です。

夫婦間に特別な事情があり、改定標準算定表によることなく個別的に婚姻費用分担額を検討するべきなのに、無理に改定標準算定表の範囲で調整しようとすると、かえって不公平な結果になりかねません。

そこで、実務では、あくまでも改定標準算定表を基準とはしつつも、例えば、次に挙げるケースのように、夫婦間に特別な事情がある場合は、これにとらわれることなく、婚姻費用分担額を個別的に検討することもありえます。

改定標準算定表で求めた婚姻費用分担額に加算・減額することにより、不公平のない結果に改めることが行われます。

- 義務者が権利者の住宅の家賃を負担している場合

- 義務者が権利者の住宅のローンを支払っている場合

- 義務者が夫婦の生活のために借金をしている場合

- 子が私立学校に進学していて、義務者も了解していた場合

- 子に重度の障害があり、多額の医療費がかかる場合

- 権利者が働けるのに働かない場合

改定標準算定表で婚姻費用を求める方法や夫婦間に特別の事情がある場合の対応についてはこちら記事で詳しく説明していますから参考にして下さい。

婚姻費用について合意ができたら必ず書面を作成する

夫婦間の話合いにより婚姻費用について合意ができたら、合意内容をきちんと書面に残して置くことが必要です。

夫婦で合意したにもかかわらず、相手方が婚姻費用を支払わないということはよくあります。

「そんな合意をした覚えはない」などと開き直る人もいます。

そのような相手方に、合意内容を確認させて、婚姻費用の支払いをさせるにはきっちりと証拠を残しておくことが必要です。

本人同士で作成した書面の場合、その書面に基づいて、相手方が婚姻費用の支払いをしない場合に強制執行の申立てができるわけではありませんが、訴訟を提起する場合には重要な証拠となり得ます。

強制執行とは、婚姻費用の支払いを行わない相手方に強制的に支払いをさせるための裁判所の手続きです。後で詳しく説明します。

婚姻費用について合意した場合の合意書のサンプルを掲載します。

なお、実際に合意書を作成する場合は、この合意書のサンプルをそのまま用いるのではなく、弁護士などの専門家に相談して問題のないことを確認の上、作成するようにしてください。

合意書

山田太郎(以下「甲」という。)と山田花子(以下「乙」という。)は、甲乙間の婚姻費用分担額の支払いについて、本日、次のとおり合意した。

甲は、乙に対し、甲乙間の離婚が成立するか又は別居が解消されるまでの間、婚姻費用分担額として、毎月末日限り、月額●●円を下記口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。

記

金融機関名:●●銀行●●支店

口座番号:●●●●●●●

口座種別:普通

口座名義人:山田花子

以上の合意の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙が署名押印の上、各自1通を保有する。

●年●月●日

甲 住所

氏名 ㊞

乙 住所

氏名 ㊞

相手方が婚姻費用を支払わない場合、強制的にでも支払わせたいという意向がある場合は、公証役場の公証人に公正証書を作成してもらうことをお勧めします。

公正証書に、「婚姻費用の支払いを怠った場合は、債務者が直ちに強制執行に服する」という趣旨の規定を記載してもらえば(執行証書)、この規定に基づいて、裁判所に強制執行の申立てをすることができます(民事執行法22条5号)。

なお、後述する婚姻費用分担請求調停が成立するか、審判が確定した場合も、新たに訴訟を提起するまでもなく、調停調書や確定した審判書をもとに、婚姻費用を支払わない相手方に対し、強制執行の申立てができます(家事事件手続法75条、民事執行法174条1項本文)。

相手方と合意をしても婚姻費用を支払わないおそれがある場合、本人同士で話し合うよりも、すぐに婚姻費用分担請求調停の申立てをした方が無難かもしれません。

婚姻費用について話合いがつかない場合は婚姻費用分担請求調停を申し立てる

夫婦間で婚姻費用の合意ができればいいですが、実際のところ、相手方が話合いを拒否したり、意見が対立して合意できない場合が多いです。

合意をしたはずなのに、様々な理由をつけて約束通りに婚姻費用を支払ってくれないことや、書面がないことをいいことに、「そんな合意をした覚えはない」などと開き直ってしまう場合もあります。

こういった場合、相手方に婚姻費用の支払いをさせるためには、家庭裁判所に婚姻担請分担請求調停の申立てをするしかないと思われます。

義務者(婚姻費用を支払う方)との間の合意書面など、婚姻費用について合意したことを証明できる証拠があれば、いきなり訴訟を提起することも考えられます。

上でも説明しましたが、家庭裁判所の実務では、通常、改定標準算定表を用いて婚姻費用分担額についての検討が行われています。

調停では、裁判官1名、家事調停委員2名からなる調停委員会が仲介役となって話し合いを進められることとなります。

通常は家事調停委員2名が夫婦から話を聞きます。

調停期日では、夫婦が同席して話を聞くことはなく交互に調停室に入って話をします。

話合いにより、婚姻費用分担額について合意に至れば、調停成立となります。

調停が成立して、家庭裁判所の調書が作成されると、その内容は裁判所による確定した審判と同じ効力があります(家事事件手続法268条1項)。

調停が成立すると、義務者(紺人費用を支払う方)は、権利者(婚姻費用をもらう方)に対し、調停調書に記載されたとおりの内容により婚姻費用を支払う義務が発生します。

これに対し、夫婦が婚姻費用について合意ができなければ、調停は不成立となり、審判に移行します。

審判では、裁判官が一方的に金額を決定します。

審判においても、改定標準算定表に基づいて婚姻費用分担額が決定されているのが通常です。

審判を担当するのは、通常、調停を担当した裁判官です。

どうしても調停で合意ができそうもない場合は、裁判官が審判に移行した場合の判断の見通しを示すこともあります。

そういう意味では、審判に移行しても結果はおおよそ予想ができるため、調停で合意に至る場合は結構多いです。

婚姻費用分担調停申立てについてはこちらの記事で詳しく説明していますから参考にして下さい。

調停・審判・公正証書で決められた婚姻費用を支払わない場合は強制執行の申立てができる

権利者(婚姻費用をもらう方)と義務者(婚姻費用を支払う方)との間で、婚姻費用の支払いについて取り決め(当事者間の合意・調停調書・審判書など)があるのに、義務者(婚姻費用を支払う方)が、取り決めどおりに婚姻費用を支払わないことがあります。

この場合、権利者が、義務者に対し、婚姻費用の支払いを強制できるかどうかは債務名義(さいむめいぎ)があるかによります。

以下、この債務名義がある場合とない場合に分けて、対応の違いについて説明します。

債務名義がある場合

債務名義とは

義務者が、取り決めどおりに婚姻費用を支払わない場合、権利者に債務名義があれば、義務者に対して強制執行の申立てをすることができます。

債務名義(民事執行法22条)とは、執行機関(執行裁判所又は執行官)の強制執行によって実現されるべき債権者の債権の存在および範囲を公的に証明した文書です。

少し難しい言い回しとなりますが、婚姻費用の支払いについていえば、次のように、「義務者は、権利者に対し、いつまでに(年月日)・いくら(金額)を支払わなければならないのか」が公的に示された文書さえあれば、権利者は、義務者に対して強制執行の申立てをすることができるのです。

A(義務者)は、B(権利者)に対し、毎月●日までに、●円支払わなければならない。

債務名義として認められる文書は法律で決められています(民事執行法22条)。

婚姻費用分担額について考えられ得る債務名義を挙げると次のものがあります。

- 婚姻費用の支払いについて公証人が作成した公正証書で、支払いを怠った場合、債務者が直ちに強制執行に服することが記載されているもの(執行証書)(民事執行法22条5号)

- 調停調書(7号)

- 確定した審判書(3号)

- 確定した判決書(1号)

①公正証書(執行証書)は、本人同士で婚姻費用の支払いについて合意した場合に、その合意内容について公証人に公正証書を作成してもらうものです。

公正証書に「婚姻費用の支払いを怠った場合は、債務者が直ちに強制執行に服する」ことを記載してもらうことによって、強制執行することができるようになります。

②調停調書は、上でも説明した婚姻費用分担請求調停が成立した場合に、裁判所書記官により作成されるものです。

③確定した審判書とは、婚姻費用分担請求審判において、裁判官が決定した審判の内容(主文)が記載された文書です。

④確定した判決書とは、訴訟において、判決により婚姻費用分担額の支払いが命じられた場合にその判決の内容(主文)が記載された文書です。

直接強制執行

強制執行の方法としては、直接強制執行と間接強制執行があります。

強制執行の申立てをするにあたっては、債権者(権利者)は、強制執行の方法を選んで申立てをします。

直接強制執行とは、債務者(婚姻費用を支払わない義務者)の財産を差し押さえ、お金に換えるなどして、婚姻費用を強制的に支払わせる方法です。

差押えの対象は様々ですが、特に義務者の給与の差押えが有効とされます。

義務者の給与については、支払期限が到来した未払いの婚姻費用だけでなく、支払期限の到来していない将来分の婚姻費用についても、一括して差押えをすることができます。

つまり、1回の差押えにより、将来の婚姻費用についても、義務者の毎月の給与から継続して支払わせることができます。

間接強制執行

間接強制執行とは、一定の期間内に婚姻費用を支払わないときは、直ちにペナルティー(間接強制金)の支払いを命じることによって心理的圧迫を与え、自発的に婚姻費用を支払うように促す方法です。

義務者が、調停・審判で定められた婚姻費用を支払わない場合、家庭裁判所は、権利者の申出に基づき、義務者に対し履行を勧告できる履行勧告という制度もあります(家事事件手続法289条)。

家庭裁判所に正式の申立書を提出する必要はなく、電話での申立てが可能です。費用もかかりませんので手軽さがメリットといえます。

履行勧告に強制力があるわけではありませんが、家庭裁判所から説得されれば、重大なことだと義務者もいます。

債務名義がない場合

- 婚姻費用について相手方とは何の取り決めもしていない

- 婚姻費用を支払うことについて相手方と口頭では合意したが、合意どおり支払ってくれない

- 婚姻費用を支払うことについて合意書を作成したが、相手方が支払ってくれない

こういった場合、債務名義がなく強制執行の申立てができませんから、まずは債務名義を取得する必要があります。

債務名義を取得する方法は、

- 婚姻費用分担請求調停の申立て

- 婚姻費用分担請求訴訟の提起

のどちらかが考えられます。

このうち、婚姻費用分担請求訴訟を提起するためには、

- 夫婦間で婚姻費用分担額について、金額・支払期限・支払方法などの具体的な合意がある

- 合意を証明する証拠がある

ことが必要です。

ただし、訴訟となると調停に比べて判決までに時間がかかることがありますし、仮に敗訴となると今度は調停の申立をしなければなりません。

確実な証拠がない場合は、最初から婚姻費用分担請求調停の申立てを検討した方がよいと思います。

婚姻費用についてお困りの時はさいたま未来法律事務所へ

今回は、婚姻費用について知っておくべきことを全般的に説明しました。

さいたま未来法律事務所は、婚姻費用分担請求について豊富な知識と経験を有しています。

婚姻費用の支払いについて本人同士で納得の上で合意ができて、きちんと合意どおりに支払いがされれば問題はありませんが、合意どおりに支払われないおそれがある場合は公正証書などにより書面を作成しておいた方がよいですし、そもそも合意できないのであれば、婚姻費用分担請求調停を申し立てる必要があります。

書面作成や調停申立ては自分ですることができますが、不利な内容とならず、また婚姻費用の支払いが確実にされるようにするには、できれば弁護士などの専門家のアドバイスを受けた方がよいでしょう。

婚姻費用について悩みが問題がある場合は、ぜひ当事務所までお問合せ下さい。