ねこ

ねこ地主さんから突然「更新はしない、土地を返してほしい」と通知が来ました。家族が何十年も住んでいる家なのに…本当に出ていかなければならないのでしょうか?

埼玉県さいたま市浦和の弁護士佐々木康友です。

この方は、30年近くの間、借地上の建物にご家族とともに暮らしていましたが、契約期間満了の1年前に突然、地主さんから「自分の息子の家を建てたいので、契約更新はしない。期間満了時に土地を明け渡してほしい」という内容証明郵便を受け取ったそうです。

借地権の更新拒絶の通知を受け取ると、借地権者の多くの方は不安でおののいてしまいます。長年住み慣れた家を追われるのではないか、引っ越し費用はどうするのか、借地上の建物はどうすればよいのか、新しい住居は見つかるのか。

しかし、一旦落ち着いてください。

借地権者には法律上の保護があり、地主が単に「更新したくない」と言うだけでは、必ずしも土地を明け渡す必要はありません。

この記事では、借地権の更新拒否に直面したときの具体的な対応策と、実際の裁判例に基づいて、あなたが取るべき行動をお伝えします。

- 借地権の更新拒否には「正当事由」が必要。地主の意向だけで土地を明け渡す必要はない。

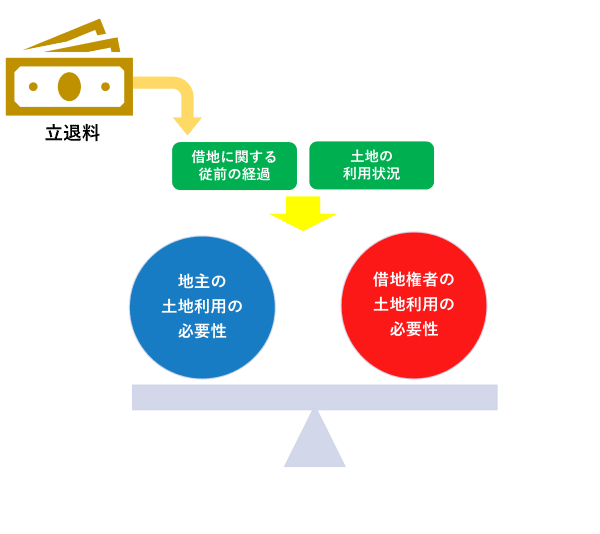

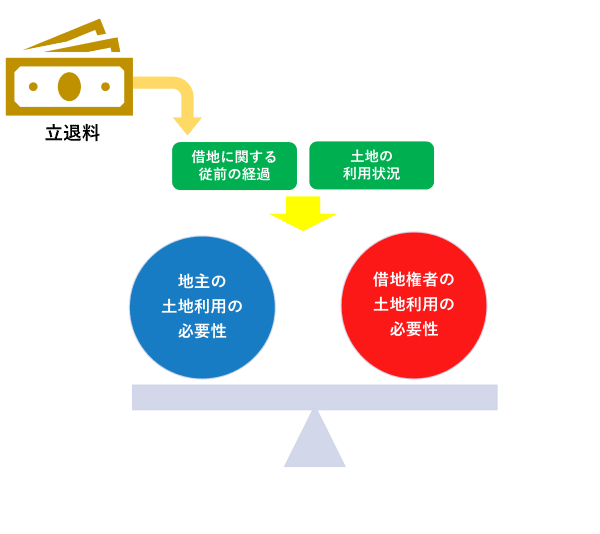

- 正当事由の判断は地主と借地権者の土地使用の必要性を比較する。従前の経過や土地利用状況、立退料の提供なども考慮される。

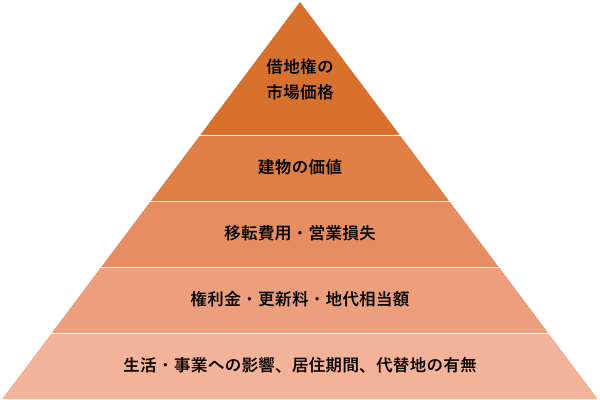

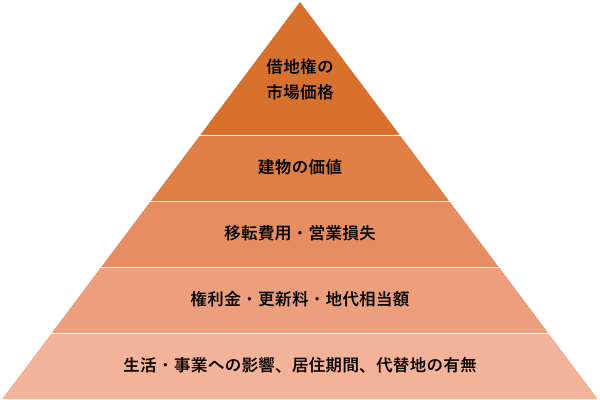

- 立退料には正当事由の不足分を補完する役割がある。借地権割合を目安に、代替地提供や移転期間延長なども含めた交渉が有効。

- 早期の専門家相談と証拠の確保・整理が鍵。

借地権更新拒絶の基本知識

借地権の法的保護の仕組み

借地借家法では、借地権者が手厚く保護されています。同法は、借地権者の居住や営業の安定を図るため、できるだけ借地契約を保護することを基本としています。

特に重要なのは次の2つの条文です。

借地借家法5条(借地契約の更新請求等)

1 借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。

2 借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。

3 転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする土地の使用の継続を借地権者がする土地の使用の継続とみなして、借地権者と借地権設定者との間について前項の規定を適用する。

借地借家法6条(借地契約の更新拒絶の要件)

前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。

難しいですが、この2つの条文から、次のことが分かります。

- 契約期間が満了しても、借地権者が更新を請求すれば、原則として借地契約は更新される

- 地主が更新を拒絶するには、単に更新したくないだけでは足りず、「正当事由」が必要となる

- 正当事由があるかどうかは、両者の土地使用の必要性や従前の経緯、立退料の提供など複数の要素を総合的に判断するべき

「正当事由」の基本的な考え方

一般に地主が借地契約を更新拒絶するには「正当事由」が必要とされます。それでは、実務では、正当事由の有無はどのように判断されるのでしょうか。

正当事由の判断は非常に複雑で、以下の要素を総合的に考慮します。

- 地主が土地を使用する必要性(自宅建築、事業用建物の建設など)

- 借地権者が土地を使用する必要性(生活の本拠、営業の場など)

- 借地に関する従前の経過(契約期間の長さ、権利金の支払い有無など)

- 土地の利用状況(建物の老朽度、利用の程度など)

- 立退料の提供(地主からの金銭的補償)

通常は、まず①と②の必要性を比較します。地主の必要性が借地権者を上回れば正当事由が認められる傾向にあります。ただし、単に「土地を有効活用したい」という漠然とした理由だけでは、正当事由として認められない可能性が高いです.

両者の土地利用の必要性が互角である場合は、③と④の要素も加味します。地主に有利な事情があれば、正当事由を補強しますし、反対に借地権者に有利な事情があれば、正当事由は認められにくくなります。

それでも判断することが難しい場合は、⑤の立退料で調整するというステップを踏みます。

このように、借地権の更新拒否問題は、多くの要素が複雑に絡み合って判断されるため、一般的な情報だけでは自分のケースがどうなるのか見通しを立てることが難しいです。

「正当事由」について詳しく知りたい方は、次の記事を参考にしてください。

借地権更新拒否を受けた際の実務的な対応ステップ

ここからは、実際に更新拒絶の通知を受けた場合の具体的な対応方法を説明します。

STEP1 借地契約書を確認する

まず、ご自身の借地契約書を丁寧に確認してください。契約期間・更新・解約について記載されているはずです。特に、更新の条件や、契約終了時の取り決め(建物の取り壊し、買取など)について確認することは非常に重要です。

STEP2 通知内容を精査し、冷静に状況を分析する

借地契約書と照らし合わせながら、地主からの通知を正確に理解することが重要です。

- 更新拒絶の意思表示が明確か(単に交渉を求めているだけではないか)

- 契約更新について遅滞なく異議が述べられているか

- 正当事由の具体的内容が記載されているか

借地権者から契約更新の請求があった場合、地主は遅滞なく異議を述べる必要があります(借地借家法5条1項)。「遅滞なく」がいつまでなのかはケースごとに判断するしかありませんが、地主が借地権者から更新請求を受けたときは、更新の諾否について直ちに検討を始めるべきであり、検討に必要な期間を過ぎて更新拒絶をした場合には、「遅滞なく」とはいえないと考えられます。

したがって、契約満了の直前に突然通知されたケースでは、「遅滞なく」という要件を満たしておらず、そもそも有効な更新拒絶ではない可能性があります。

私が担当したケースでは、契約満了の約1年前に契約更新の意思を伝えていたのに、契約満了の2ヶ月前に初めて更新拒絶の通知が来たケースがありました。このケースでは交渉の結果、「遅滞なく」の要件を満たしていないとして、更新拒絶そのものが認めない結論となりました。

STEP3 あなたの置かれた状況を評価する

借地権者であるあなたの置かれた状況を客観的に評価しましょう。まずは、あなた自身の土地使用の必要性です。

- その土地が生活の本拠であること

- 長期間にわたって居住していること

- 他に住む場所や代替地がないこと

- 高齢者や病気の家族がいるなど、引っ越しが困難な事情があること

- 営業目的の場合、その場所でなければ営業継続が困難であること

単に「今も住んでいるから土地が必要」という主張だけでは弱いです。例えば、「高齢の親と同居しておりしており、引っ越しは健康上のリスクがある」といった、より具体的かつ切実な必要性を整理することが重要です。また、建物を第三者に賃貸している場合や、実際には使用していない場合は、必要性が低いと判断される可能性があるので注意が必要です。

次に、借地契約に関する過去の経緯や土地の利用状況も重要な判断要素です。

- 契約締結時の経緯(権利金の支払い有無など)

- 過去の更新時の状況

- 地代の支払い状況

- 建物の状態・老朽化の程度

- 土地の実際の使用状況

これらの事項を証明するための資料(契約書、領収書、写真など)を収集・保管しておくことが重要です。特に、権利金を支払っている場合や、過去の更新時に地主が更新を認めていた事実は、借地権者に有利に働きます。

反対に、地代の滞納がある場合や、建物がかなり老朽化している場合は、借地権者に不利に働く可能性があるため、早めに対応を検討すべきです。

STEP4 地主の更新拒絶理由(正当事由)を検証する

地主が更新拒絶をする理由が本当に「正当事由」かを検証します。

地主がなぜ更新を拒否するのか、その理由を明確に理解するように努めてください。口頭で伝えられた場合は、できれば書面で理由を説明してもらうように依頼しましょう。地主の主張する理由が、単なる個人的な都合なのか、それとも法律上の正当事由に該当する可能性があるのかを見極める必要があります。

•地主の土地使用計画は具体的で実現可能か

•計画に合理性・必然性があるか(他の土地でも代替可能ではないか)

•主張が一貫しているか(過去の交渉や更新時の言動と矛盾していないか)

地主の計画が抽象的な場合(将来、息子の家を建てたいなど)は、その具体性を問う書面を送ることが有効です。「建築予定時期」「建築計画の有無」「資金計画」などを質問し、回答内容から計画の実現可能性を検証できます。

私が扱った事例では、地主は「自分で使用するため」と主張していましたが、自分は高齢で施設に入居しており、実際には土地を売却する意図があることが判明したケースがありました。このような場合、正当事由の存在そのものが疑わしくなります。

STEP5 立退料の検討と交渉戦略を練る

交渉の最終段階では、立退料(明渡しの対価として支払われる金銭)が焦点になることが多いです。借地権者としては、あくまでも借地契約の更新を主張する方針であったとしても、交渉の最終段階に備えて、立ち退き料の検討をしておくことは重要です。

- 借地権の市場価値

- 建物の価値と残存耐用年数

- 移転費用

- 営業損失(事業用の場合)

- 代替地取得の際の価格差

裁判所は、立退料としては、更地価格の一定割合とすることが多いですが、明確な目安があるわけではありません。実際には立地条件や契約内容によって大きく変動しますが、借地権割合(国税庁HP)を参考にして立退料の支払いが命じられた裁判例もあります。

専門家による不動産鑑定評価を取得し、客観的な数字をもとに交渉することで、当初提示額の2倍以上の立退料を獲得できたケースもあります。また、立退料だけでなく、「代替地の提供」「移転期間の延長」「引っ越し費用の別途負担」などの条件も含めた総合的な交渉が有効です。

SEEP6 地主との交渉を検討する

地主の更新拒絶理由とご自身の状況を踏まえて、地主と交渉することが重要です。更新を請求する旨を改めて伝え、拒絶理由について話し合い、双方が納得できる解決策を探ります。

場合によっては、地主の希望に応じて、合理的な範囲での更新料(更新時に支払う金銭)を支払うことも有効です。良好な関係を維持することも、円満な解決につながる可能性があります。

地主との交渉内容を踏まえ、更新を請求する意思を改めて明確にする書面を地主あて送付することも検討するべきです。この際、証拠が残る配達証明付き内容証明郵便とした方がよいでしょう。書面には、更新を希望する理由や、地主の主張に対する反論などを具体的に記載します。

地主との直接交渉がうまくいかない場合は、裁判所による調停を申し立てることも考えられます。調停では、中立的な第三者である調停委員が間に入り、地主とあなたの間で話し合いを仲介してくれます。訴訟よりも穏便かつ迅速な解決が期待できます。調停でも話合いがうまくいかない場合、地主がそれでも借地権者に土地の明渡しを求める場合は、訴訟を提起することになると思います。

実務上よくある落とし穴と注意点

借地権の更新拒否問題に対応する際には、いくつかの注意すべき点、いわゆる「落とし穴」が存在します。

法定更新と合意更新の違い

法定更新と合意更新の違いを理解しておきましょう。法定更新は、法律の規定に基づいて自動的に契約が更新されるものですが、合意更新は、地主と借地権者の間で改めて更新の合意をするものです。更新料の支払いやその他の条件については、合意更新の場合に改めて取り決められることが多いため、注意が必要です。

口頭での約束を信じてしまう

「口頭で更新してくれると言われた」というケースはよくありますが、後日トラブルになりやすいです。必ず書面で確認を取ることが重要です。

感情的になって交渉が決裂する

地主との関係が悪化すると、交渉が難航し、裁判に発展する可能性が高まります。冷静さを保ち、可能な限り対話の道を模索しましょう。

適切な証拠を保存していない

建物の状態や土地の利用状況を証明する証拠(写真、修繕記録など)が不足していると、主張が認められにくくなります。借地契約書、地代の支払いを証明する書類、地主とのやり取りの記録、建物の登記簿謄本など、関連する資料は全て保管しておきましょう。

対応が遅れてしまう

地主から更新拒絶の意思表示があった場合、内容証明郵便などで確実かつ速やかに異議を述べることが重要です。放置すると更新拒絶を認めたと取られかねません。権利行使の喪失しないように気を付ける必要があります。

参考になる具体的な裁判例

ここでは、実際の裁判例を通じて、借地権更新拒否の際の判断基準を見ていきましょう。

東京地裁平成25年5月14日判決(正当事由否定)

87歳の高齢の借地権者が、脳梗塞などに罹患しており複数の病院に通院している状況でした。地主は自己の住居建設を理由に借地契約を更新拒絶しました。

裁判所は、借地権者の高齢・病状と住み慣れた環境での生活継続の必要性を重視し、地主の主張する正当事由を否定しました。特に、病院への通院の必要性と環境変化のリスクが重要な判断要素となりました。

高齢者や病気を抱える方の場合、現在の生活環境の維持がとりわけ重要視される傾向があります。このような事情がある場合は、医師の診断書や通院記録などを証拠として準備することが効果的です。

東京高裁昭和56年1月29日判決(正当事由肯定)

借地権者は土地上に建物を建てましたが、一度も居住せず賃貸に出していました。地主は長男の結婚後の住居として使用する計画がありました。

裁判所は、借地権者自身が居住していないことを重視し、地主の利用計画の具体性と必要性を認め、正当事由を肯定しました。

借地権者自身が土地建物を実際に使用していない場合、特に投資目的で第三者に賃貸している場合は、正当事由が認められやすいといえます。このような場合は、早期に和解による解決も視野に入れるべきでしょう。

最高裁平成6年6月7日判決(正当事由否定)

借地権者から建物を賃借していた者が、借地権の存在を前提として土地を地主から底地価格で買い受け、その後借地契約を更新拒絶しました。

裁判所は、新たな地主が「借地権の存在を前提に」土地を購入した経緯を重視し、また地主は現に建物を使用できているため、借地契約を終了させる必要性が低いとして正当事由を否定しました。

契約の経緯や土地取得の事情も重要な判断要素となります。過去の交渉履歴や約束事が記録された書面は重要な証拠となり得ます。

弁護士としての実践的アドバイス

これまでの実務経験から、借地権更新拒否に対応する際の実践的なアドバイスをお伝えします。

交渉の基本姿勢

初めから対立的な姿勢ではなく、まずは地主の真意や背景事情を理解することから始めることで、良い結果につながることも多いです。例えば、ある案件では、表面上は、地主が自分で使用するためという理由でしたが、実際は相続税対策で現金化を考えていることが分かりました。このような場合、立退料という形で双方の利害を調整することで和解に至りました。

地主と借地権者の間で感情的な対立が激化すると、交渉が難航してしまうことが多いですが、冷静に双方の主張を分析し、法律と判例に基づいた適切な対応を取ることで、解決の糸口を見出すこともできます。

証拠の確保と整理

実務上極めて重要なのが、証拠の確保です。私の依頼者には以下の資料を集めるようアドバイスしています。

- 契約書・更新契約書のすべて

- 権利金・地代の支払い記録

- 建物の修繕・改良の記録と領収書

- 土地建物の利用状況を示す写真(定期的に撮影)

- 地主とのやり取りの記録(手紙、メール、メモなど)

特に最後のやり取りの記録は、正当事由の判断に大きく影響することがあります。例えば、過去に地主が「心配しなくていい、更新するから」と言ったことがメールで記録されていれば、強力な証拠になります。

時間軸と費用感

借地権更新拒否の対応には、一定の時間と費用がかかることを理解しておくことが重要です。ただし、これらの費用は、最終的に獲得できる立退料や契約条件の改善によって確保できる可能性があります。

- 時間軸の目安(さらに長期化することもあります)

-

- 交渉期間 3~6ヶ月

- 調停手続き 6ヶ月~1年

- 訴訟 1~2年

- 費用の目安(事案の複雑さによります)

-

- 初期相談料 1~3万円

- 交渉・調停・訴訟代理 30万円~

専門家に相談すべきタイミング

借地権の更新拒否は、借地権者にとって非常に深刻な問題です。たとえば次のようなケースでは、早急に専門家への相談を検討すべきです。

- 更新拒絶の通知を受け取った直後

- 土地所有者から具体的な立退料の提示があった場合

- 交渉が行き詰まり、感情的な対立が生じている場合

- 土地所有者から訴訟提起の予告を受けた場合

- 自分で交渉しているが、相手の言い分が法的に正しいのかわからない場合

早期の専門家介入は、後の対応の選択肢を広げ、結果的にコストの節約につながることが多いです。

まとめ

埼玉県を含む首都圏では、地価が高く、土地の有効活用に対するニーズも高いため、借地権に関する紛争は少なくありません。地主側も様々な理由で更新を拒否してくることが考えられます。例えば、老朽化した建物を建て替えたい、相続した土地を売却したい、あるいは自身や親族が利用したいといったケースです。

もし地主との交渉がうまくいかない場合や、地主の主張する理由に納得できない場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、あなたの状況を詳しくヒアリングし、法律や判例に基づいて、具体的な対応策をアドバイスすることができます。また、地主との交渉を代理したり、調停や訴訟などの法的手続きをサポートしたりすることも可能です。

例えば、地主から更新拒否の通知が内容証明郵便で届いた場合、これは地主側の強い意思表示と捉えるべきであり、放置せずに速やかに弁護士に相談するべきです。また、地主から高額な立退料を提示された場合でも、その金額が妥当かどうかを判断するためには、専門家の意見を聞くことが重要です。

依頼者とのコミュニケーションにおいては、まず不安な気持ちに寄り添い、丁寧に状況をヒアリングすることを心がけています。そして、法律的な根拠に基づいて、取り得る選択肢とそのメリット・デメリットを分かりやすく説明し、依頼者自身が納得して最善の道を選べるようサポートします。