ねこ

ねこ離婚調停の期間について知りたい人「夫と離婚に向けて話し合ってきましたが、まとまらないので離婚調停を申し立てようと思います。精神的にも大変なのでできるだけ早く離婚したいのですが、調停成立までにはどれくらいの期間がかかるのでしょうか。」

弁護士の佐々木康友です。

これまでの業務経験からこういった疑問にお答えします。

- 離婚調停成立までの期間

- 離婚調停成立までの調停期日の回数

- 調停成立の割合

- 調停が長期化する原因

- 調停を短くする方法

離婚調停はあくまでも夫婦の話合いの手続です。

夫婦のどちらかに話合いをする意思が全くなければ、調停はすぐに不成立になりますが、成立の可能性がある限りは家庭裁判所は調停を継続します。

離婚調停が長引けば、調停期日への出席や準備などに多くの時間を取られることになりますし、精神的にも負担が大きくなってきます。

離婚調停が成立するまでに、いったいどれくらいの期間がかかるのかは大変に気になるところです。

今回は、離婚調停の期間や調停期日の出席回数、長期化する要因などについて説明します。

離婚調停全般について知りたい方は次の記事で詳しく説明しているので参考にしてください。

離婚調停の期間は半年から1年はかかり、1年を超えることもよくある

裁判所では、定期的に、離婚調停などの家事事件についての統計資料を発表しています。

平成30年度の司法統計年報をもとに、離婚調停にはどれくらいの期間がかかるのかを分析してみましょう。

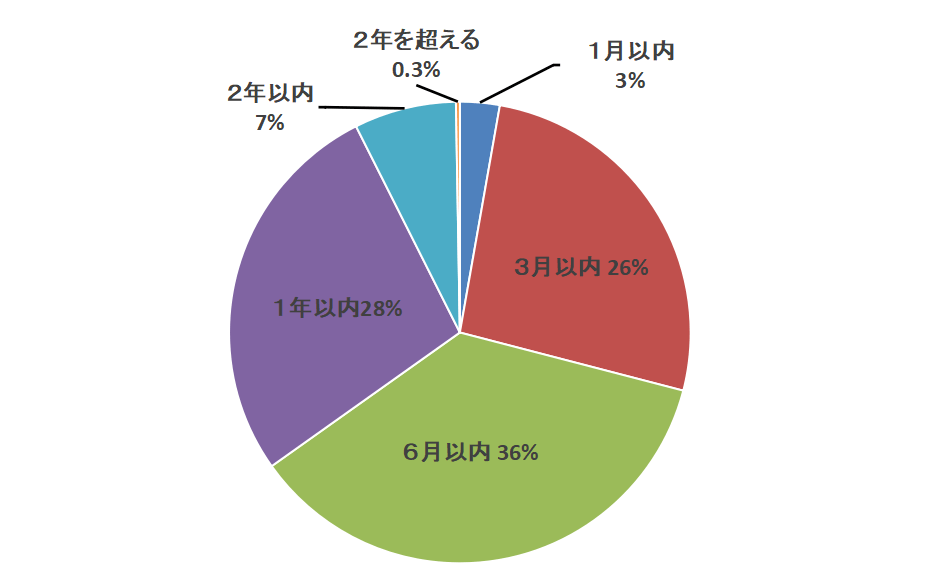

調停成立までにかかった期間

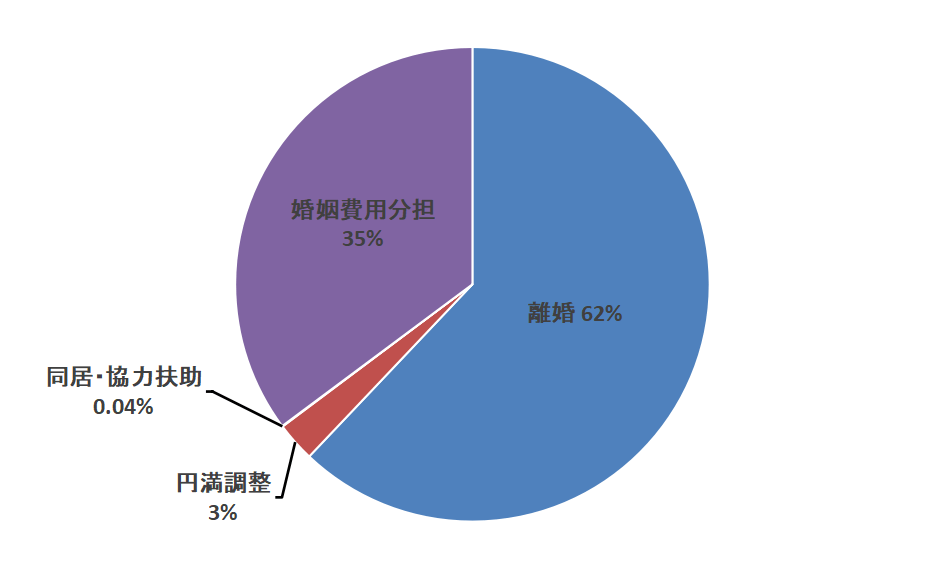

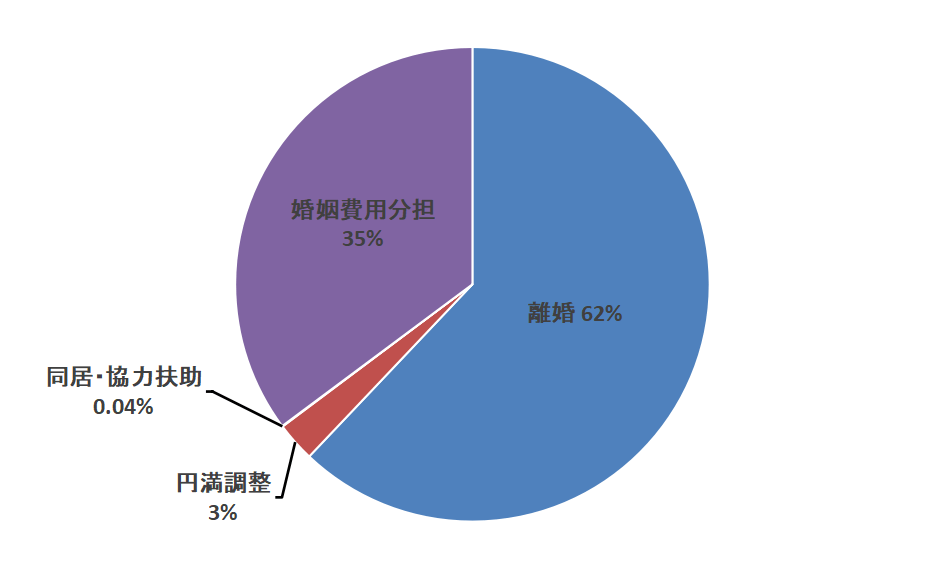

婚姻関係事件(離婚調停、婚姻費用分担調整調停等)で調停成立したもののうち、調停成立までにかかった期間は次の円グラフのとおりです。

65%の調停が半年以内に成立しています。

ただし、統計資料は、離婚調停と婚姻費用分担調整調停の合計です。

65%のなかに、離婚調停がどれくらい含まれているのかはわかりませんので、「離婚調停の半数は半年以内に成立する」と判断することはできません。

後で詳しく説明しますが、離婚調停と婚姻費用分担調整調停は同時期に申し立てられることも多く、婚姻費用分担調整調停について先に話合いが行われるので、むしろ65%の多くは婚姻費用分担調整調停の成立だと思われます。

- 1ヶ月以内:3%

- 3ヶ月以内:26%

- 6ヶ月以内:36%

- 1年以内:28%

- 2年以内:7%

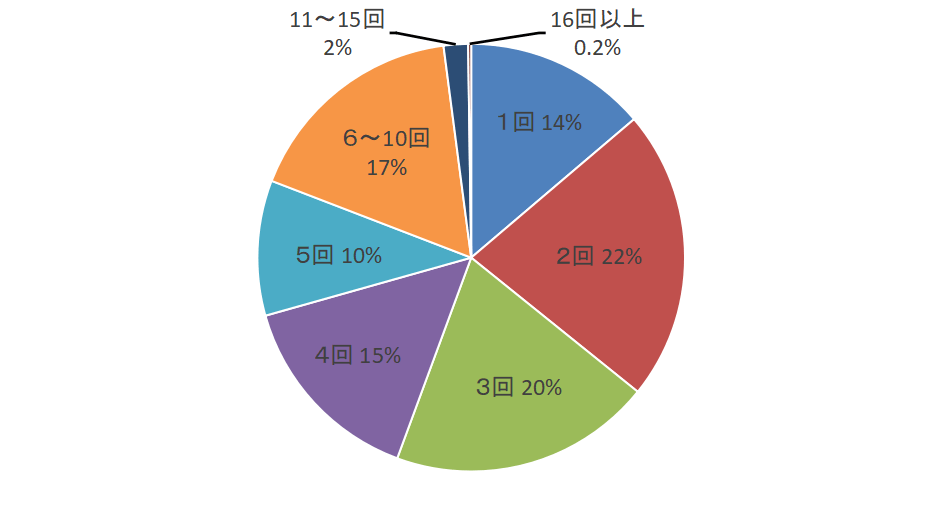

調停成立までに行われた調停期日の回数

婚姻関係事件で調停成立したもののうち、調停成立までに行われた調停期日の回数は次の円グラフのとおりです。

71%の調停が4回以内に成立しています。

通常、調停期日は、1~2ヶ月に1回はありますから、おおむね、上の調停成立までの期間と整合していると思われます。

これも、調停期日の回数の少ないのは、主に婚姻費用分担調整調停だと思われます。

- 1回:14%

- 2回:22%

- 3回:20%

- 4回:15%

- 5回:10%

- 6~10回:17%

平成30年度司法統計年報家事事件編第16表より作成

単純に「離婚調停は、半数が半年以内に成立する」と判断できない

上でも説明しましたが、これらの統計から、単純に「離婚調停は、半数が半年以内に成立する」と判断できません。

これらの統計の対象は、婚姻関係事件です。

婚姻関係事件には、離婚調停だけでなく、婚姻費用分担調停も含まれています。

しかも、婚姻費用分担調停は全体の35%ですから、婚姻費用分担調停が相当な割合を占めています。

したがって、婚姻関係事件の統計=離婚調停の統計とは見ることはできません。婚姻費用分担調停の影響を十分考慮して、統計を理解する必要があります。

早期に調停が成立しているのは、多くが婚姻費用分担調停と考えられる

婚姻費用分担調停は、離婚調停と同時に申し立てられることが多いのですが、まずは生活費の確保が急務となるため、離婚調停に先行して婚姻費用分担調停が行われることが多いです。

つまり、統計のうち早期に調停が成立しているのは、主に婚姻費用分担調停と考えられます。

離婚調停は、多くの場合、成立までに6ヶ月~1年程度の期間はかかる

統計のうち早期に調停が成立しているのは、主に婚姻費用分担調停と考えられるので、離婚調停の申立て前に十分に時間をかけて離婚協議が行われ、おおむね離婚することに合意できていた場合などを除き、多くの場合、離婚調停成立までには、6ヶ月~1年程度の期間はかかります。

調停期日についても、調停成立までに4回~10回は行われるものと考えてよいでしょう。

実務上、調停成立までの期間が1年を超える、調停期日の実施回数が10回を超えるといったことも珍しくありません。

それでも、2年以内にはほとんどの調停が成立しています。

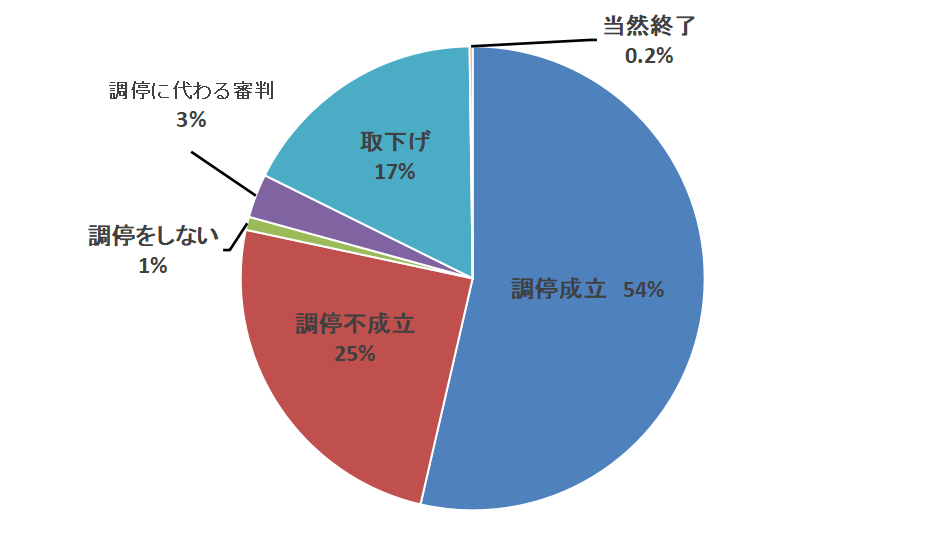

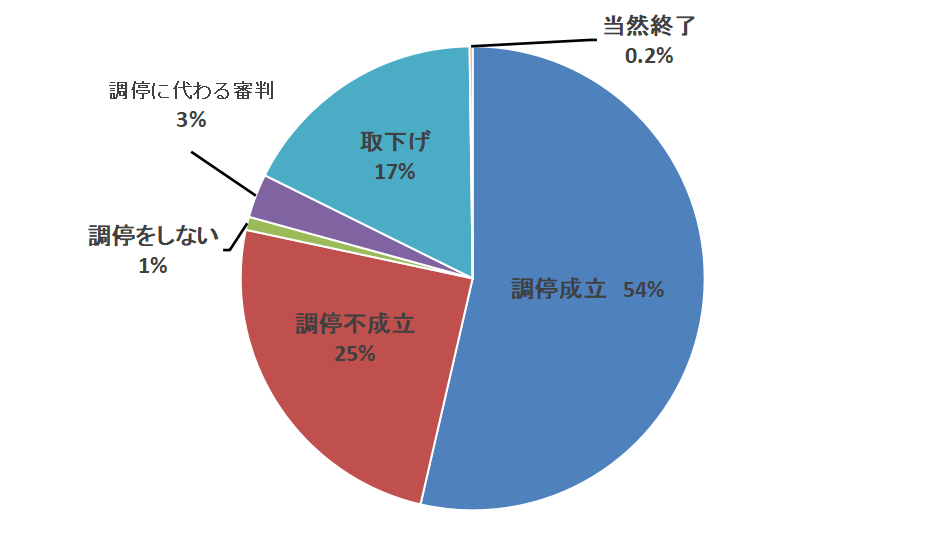

離婚調停のうち、半数超は調停が成立している

離婚調停のうち、54%は調停が成立しています。

平成30年度司法統計年報家事事件編第15表より作成

離婚調停の期間が長期化する要因

離婚調停は、成立までに1年以上の期間かかることもよくあります。

なかには2年を超えるものもあります。

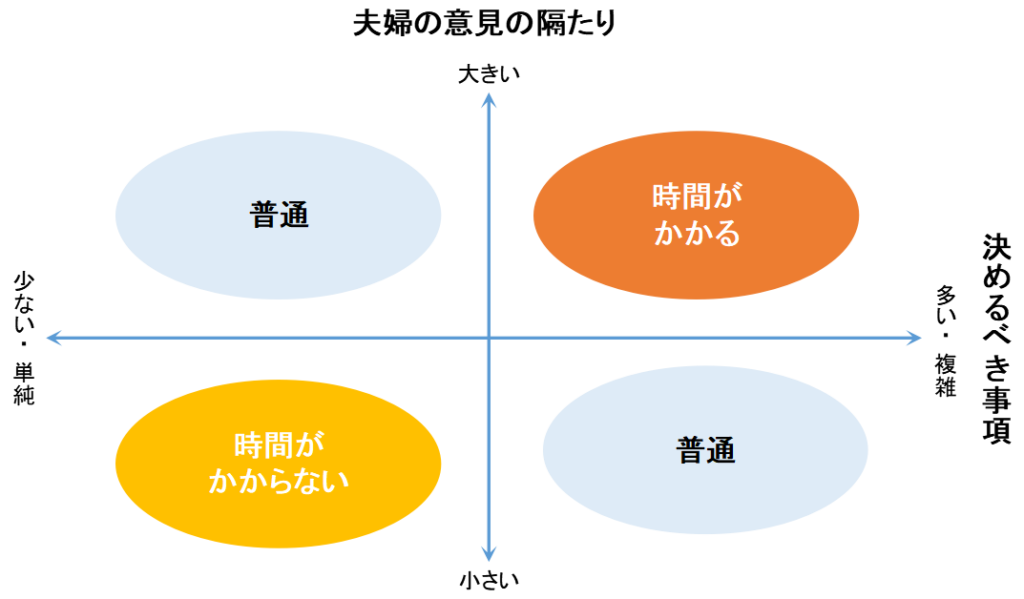

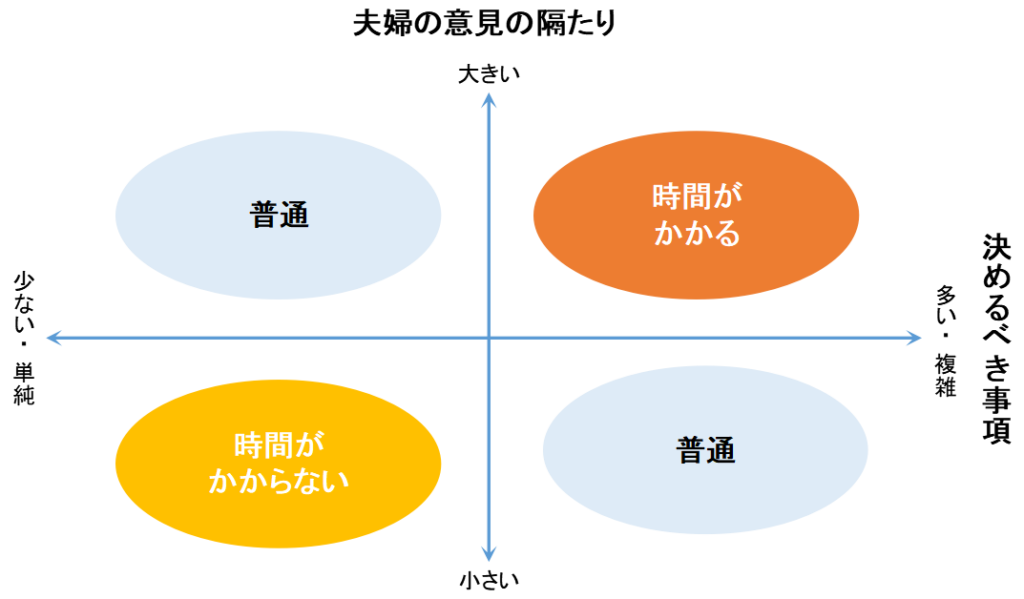

夫婦によって話し合うべき内容が異なるので、こういった場合は離婚調停の期間が長くなるとははっきりとは言えないのですが、次の場合には長期化する傾向にあると思います。

- 離婚調停で話し合うべきことが多い

- 夫婦間で意見の隔たりが大きい

以下、各項目について詳しく説明します。

離婚調停で話し合うべきことが多い

離婚調停では、離婚についてだけ話し合えばよいわけではありません。

例えば、次のことについて話し合う必要があります。

これらのことを、すべての夫婦が話し合うわけではありませが、話し合うべきことが多い場合ほど調停成立までには期間を要します。

例えば、財産が多くあれば、どうしても財産分与に時間がかかります。

また、未成年の子どもがいれば、親権者をどちらにするのか、面会交流はどれくらいの頻度にするのか、養育費はいくらにするのかなどを取り決めなければなりません。

不貞行為があったなど、どちらかに離婚原因があれば、相手方が慰謝料を請求することになります。

多くの場合、これらのことは離婚の前提となりますので、合意できないと離婚自体も合意できないことになります。

夫婦の意見に大きな隔たりがある

離婚調停は、家庭裁判所の家事調停委員の仲介があるとはいえ、あくまでの夫婦の話合いの手続です。

夫婦の意見に相違がある場合、お互いに歩み寄らなければ合意に至ることはありません。

夫婦の意見の隔たりが大きい場合、歩み寄ることが困難となり、離婚調停に期間を要します。

特に、上記の時効について夫婦の意見が相違する場合、どれも争いが熾烈になり、調停成立までの期間が長期化する傾向にあります。

離婚調停の期間を短縮するために

離婚調停の期間を短縮するには、長期化する要因である次の2点を少なくしていくしかありません。

- 離婚調停で話し合うべきことが多い

- 夫婦間で意見の隔たりが大きい

しかし、一つ目の離婚調停で話し合うべきことを減らすことは難しいでしょう。

例えば、時間がかかるからといって、財産分与の話合いを離婚後にすることは、特に財産分与を受ける立場にある立場にある場合は得策ではありません。

ですので、離婚調停をできるだけ早く成立させるためには、夫婦の意見の隔たりを狭めて譲歩するしかありません。

その場合、大切になるのは、自分なりに離婚調停の落としどころを見据えておくことです。自分はどこまで譲歩できるのか。譲歩の限界を考えておくことです。

その上で、できるだけ自分に有利に、離婚調停を進めていくことが重要となります。

離婚調停に臨むにあたっての留意点等については、次の記事でも説明していますので参考にしてください。

時間がかかるようなら弁護士に依頼する方がいい場合もある

離婚に向けて話し合うべき事項が多く、複雑であり、しかも夫婦間の意見の隔たりが大きい場合は、調停成立までに長期間を要する可能性が大きいです。

また、夫婦間の意見の隔たりが大きい場合は、時間を掛けて話し合っても離婚調停が成立しない可能性も高く、それでも離婚を望む場合には、離婚訴訟を提起する必要があります。

長期間に渡り離婚調停を行うことは、多くの資料を作成したり、何度も調停に出席するなど、多大な労力を要します。また、何よりも長期間にわたりプレッシャーに晒されることにより精神的な負担も大きくなります。

その場合には、弁護士に依頼して離婚調停の代理人になってもらう方がよい場合もあります。

弁護士に依頼すれば、資料は弁護士が作成してくれます。また、毎回、調停には同行してもらえ、必要な話は弁護士からしてもらえます。

一人で離婚調停に臨んでいると、相談もできずに孤独な闘いとなりますが、弁護士が代理人となっていれば、常に相談することもできます。

さらに、残念ながら離婚調停が成立せず、離婚訴訟を提起することとなっても、離婚訴訟の段階になって弁護士に依頼するよりも、離婚調停から弁護士に依頼しておいた方が、離婚訴訟もスムーズに進むでしょう。

離婚調停に時間が掛かるようであれば、弁護士に依頼するのも一つの考え方です。

まとめ

今回は、離婚調停の成立までにかかる期間について説明しました。

まとめると次のとおりになります。

- 多くの場合、調停成立までの期間は、6ヶ月~1年はかかる。調停期日についても、調停成立までに4回~10回は行われている。

- 調停成立までの期間が1年を超えること、調停期日の実施回数が10回を超えることも珍しくない。

- それでも、2年以内にはほとんどの調停が成立している。

- 離婚調停成立の期間を短縮するためには、夫婦の意見の隔たりを狭めて、譲歩するしかない。自分なりに離婚調停の落としどころを見据えておくことが大切。

- どうしても調停成立までに時間がかかるようであれば、弁護士に依頼する方がよい場合もある。