ねこ

ねこ借地契約の更新拒絶の正当事由について知りたい人「土地を貸していますが、自宅を建てたいので、契約期間が満了したら更新せずに土地を返してもらいたいです。更新拒絶には正当事由が必要と聞きましたが、どういった事情が必要となるのでしょうか。」

弁護士の佐々木康友です。

これまでの業務経験を踏まえて、こういった疑問に答えます。

- 借地契約の更新拒絶における正当事由とは

- 正当事由の判断枠組み

- 正当事由の考慮要素の具体的内容(裁判例含む)

- 正当事由の基準時

今回は、借地契約の更新拒絶における正当事由について説明します。

借地契約の更新拒絶における正当事由とは

借地権の存続期間が満了する場合において、借地権設定者が遅滞なく異議を述べれば、借地契約の更新を妨げることができます(借地借家法5条1項但書)。

しかし、借地権設定者は単に異議を述べさえすればよいわけではありません。

借地権設定者の異議には、正当事由がなければなりません(借地借家法6条)。

つまり、正当事由がなければ異議は有効なものとはされず、借地契約は従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます(借地借家法5条1項、2項)。

正当事由については、借地借家法6条に規定されています。

借地借家法6条(借地契約の更新拒絶の要件)

前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。

借地借家法6条が適用されるのは、平成4年8月1日以降に設定された借地権についてです。

平成4年7月31日までに設定された借地権については、借地法(旧借地法)4条1項但書が適用されます。

旧借地法4条1項ただし書は、「土地所有者カ自ラ土地ヲ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由アル場合」としか規定されていませんが、裁判実務においては、「土地所有者カ自ラ土地ヲ使用スルコトヲ必要トスル場合」以外の要素も考慮されていたので、借地借家法と旧借地法での正当事由の判断枠組みに実質的な違いはありません。

借地法4条1項(借地権者の契約更新の請求・建物等の買取請求権)

借地権消滅ノ場合ニ於テ借地権者カ契約ノ更新ヲ請求シタルトキハ建物アル場合ニ限リ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス但シ土地所有者カ自ラ土地ヲ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由アル場合ニ於テ遅滞ナク異議ヲ述ヘタルトキハ此ノ限ニ在ラス

借地借家法制定にあたり、旧借地法自体の判例の考慮要素が類型化されたのが現在の借地借家法6条の規定であると考えられます。

正当事由の有無はどのように判断されるのか

借地借家法6条の条文を分解すると、正当事由の有無の考慮要素は次のとおりとなります。

- 借地権設定者が土地の使用を必要とする事情

- 借地権者が土地の使用を必要とする事情

- 借地に関する従前の経過

- 土地の利用状況

- 立退料

これらの考慮要素を総合的に考慮して、借地契約を更新させない正当事由があるかどうかが判断されます。

ただし、①~⑥の考慮要素の重要度は同じではありません。

次のように、重要度の高いものから順次検討されます。

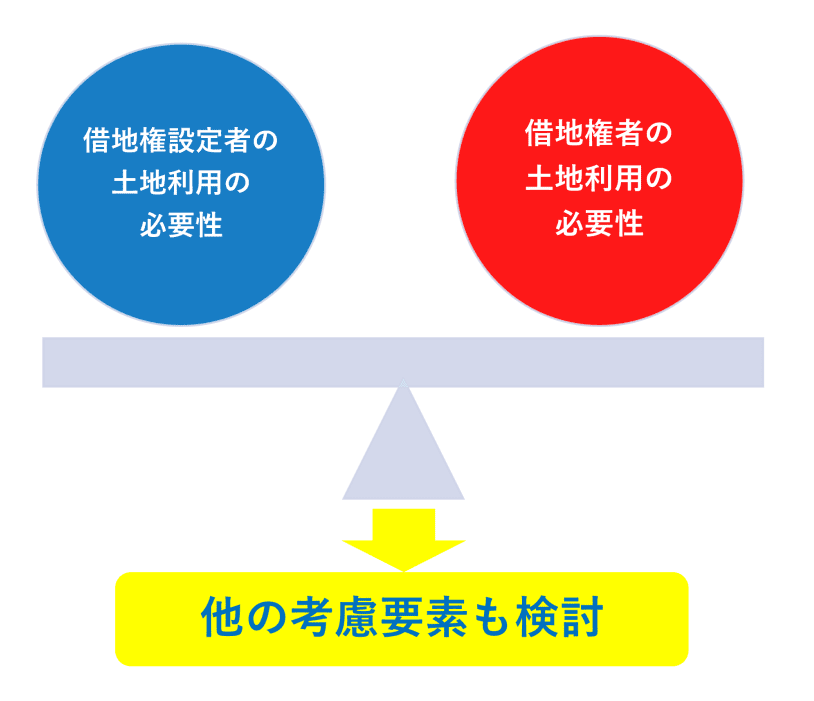

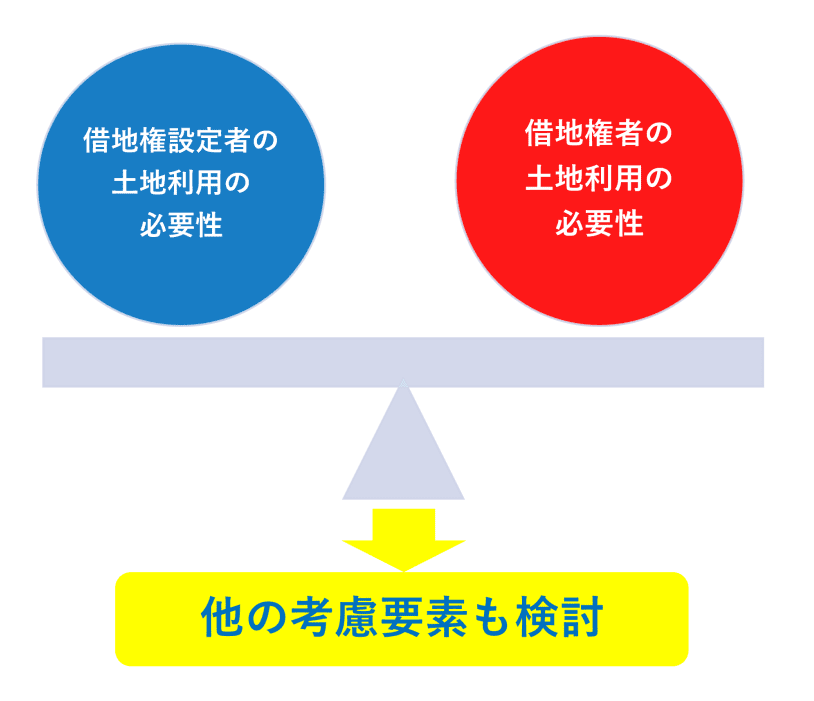

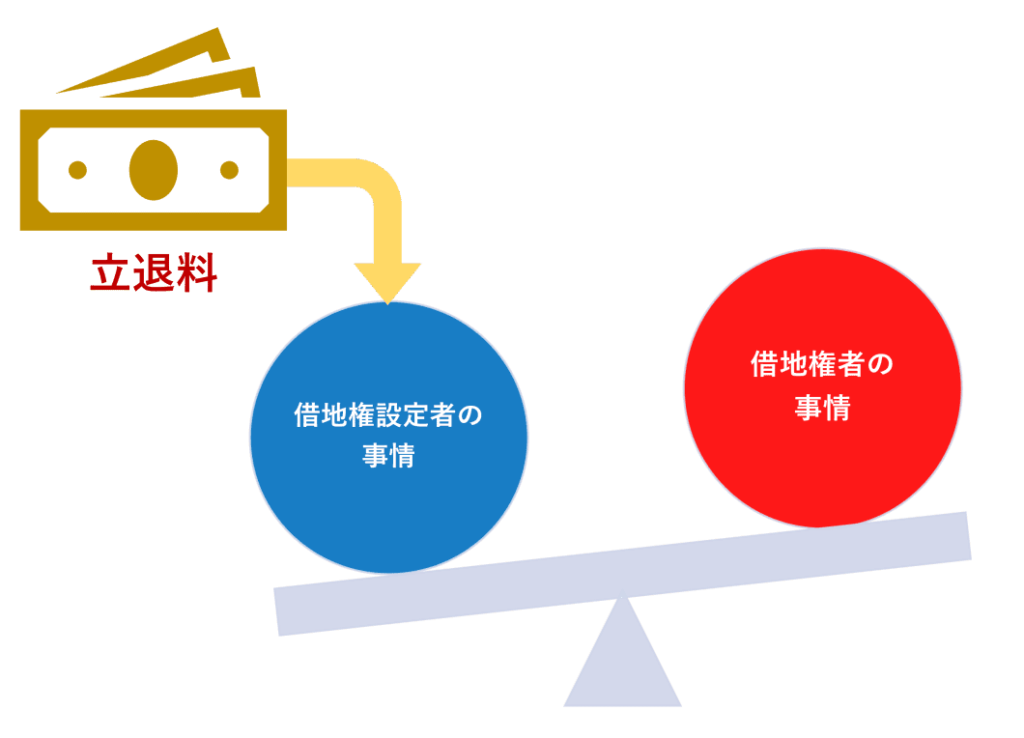

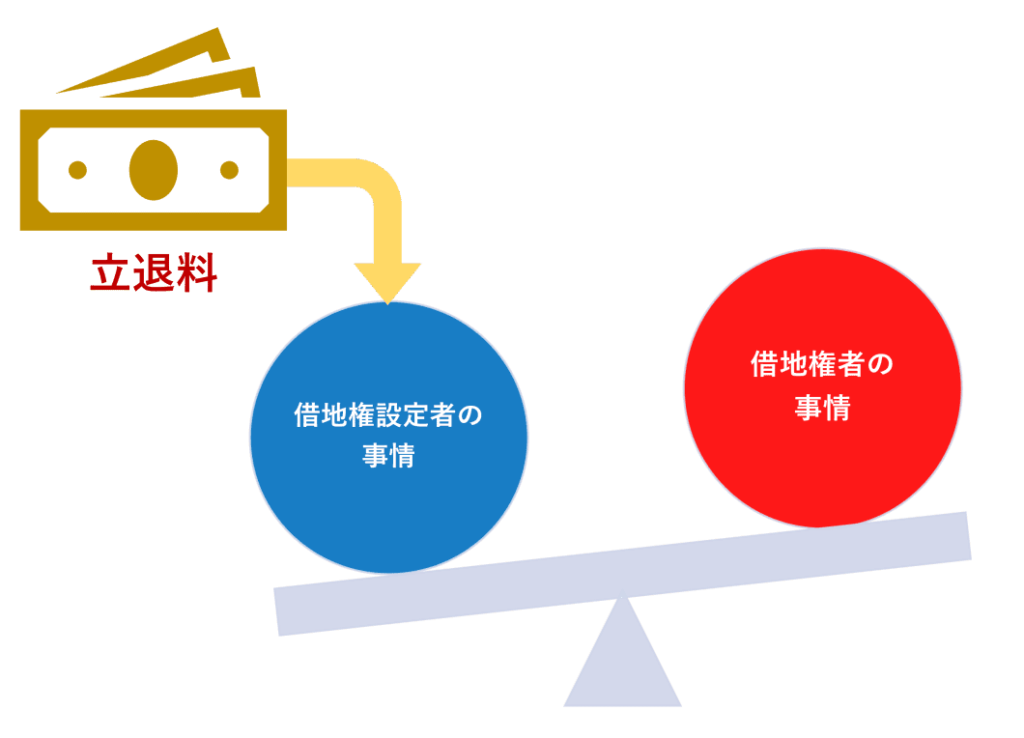

①借地権設定者が土地の使用を必要とする事情

②借地権者が土地の使用を必要とする事情

正当事由の有無についてはこれらが主要な考慮要素となります。

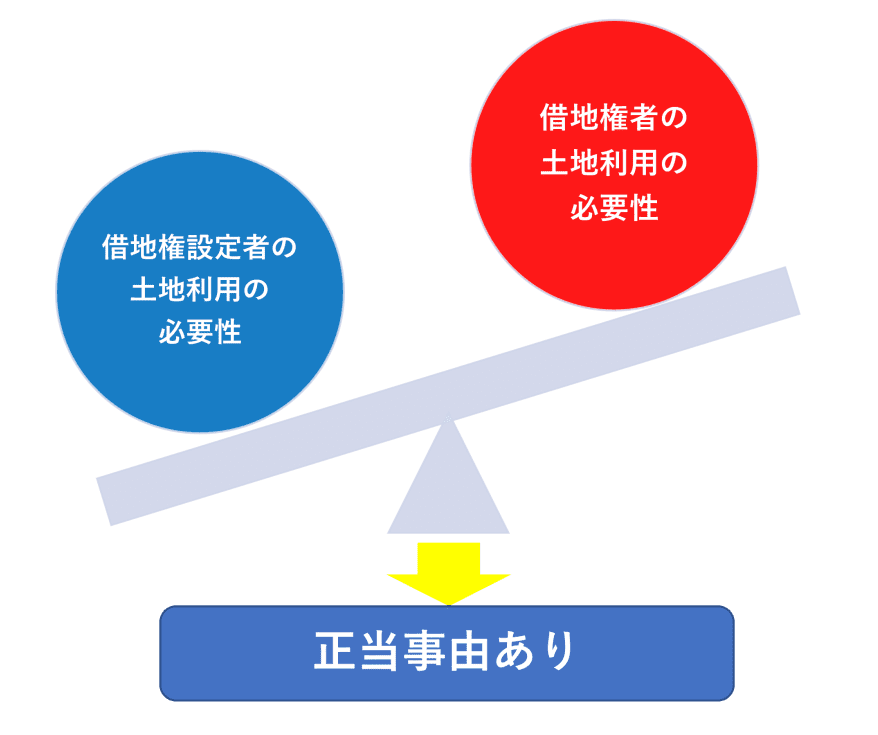

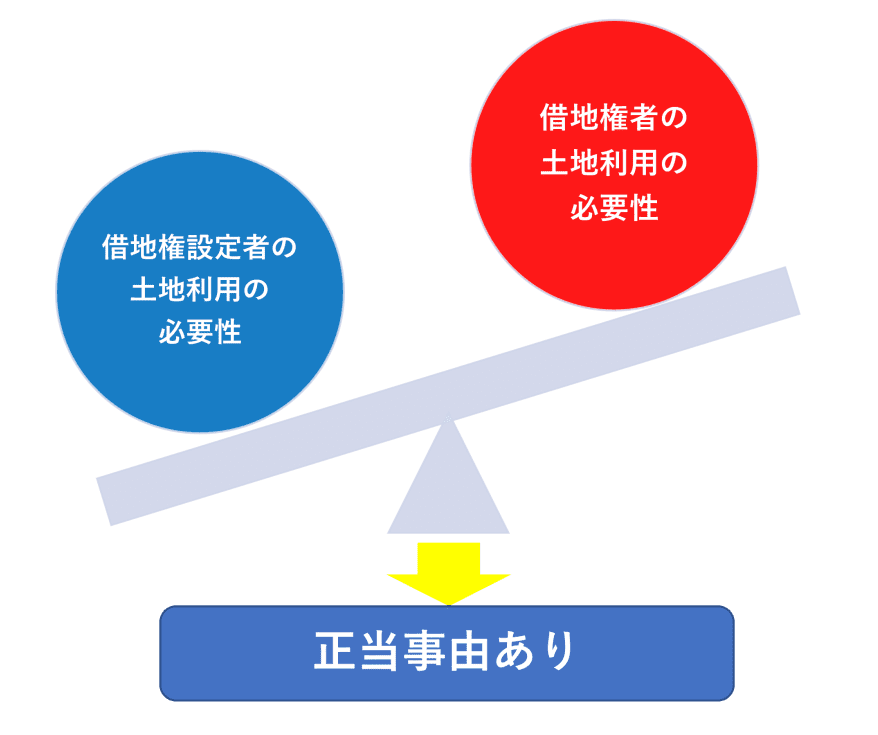

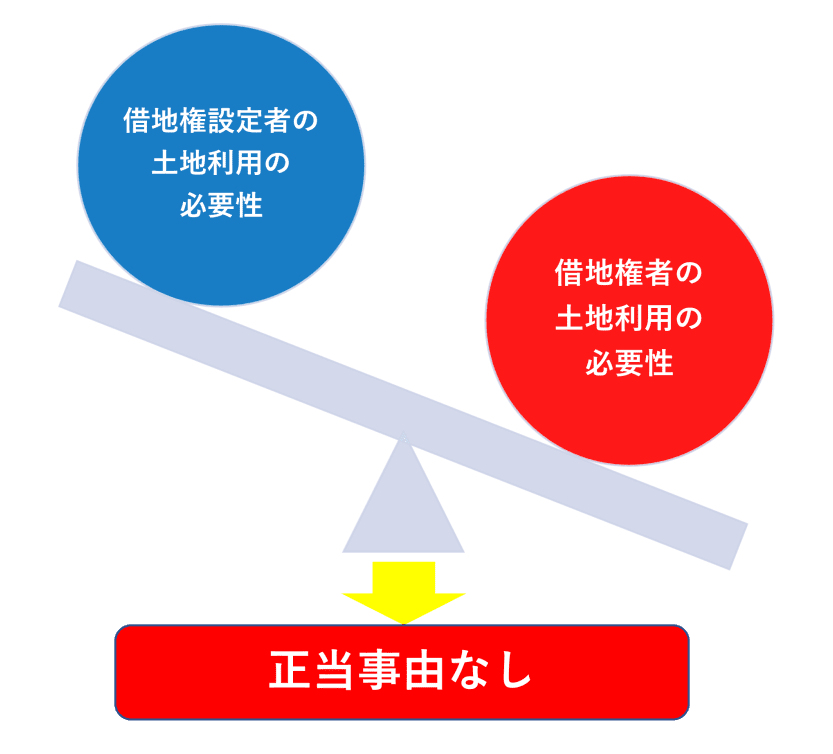

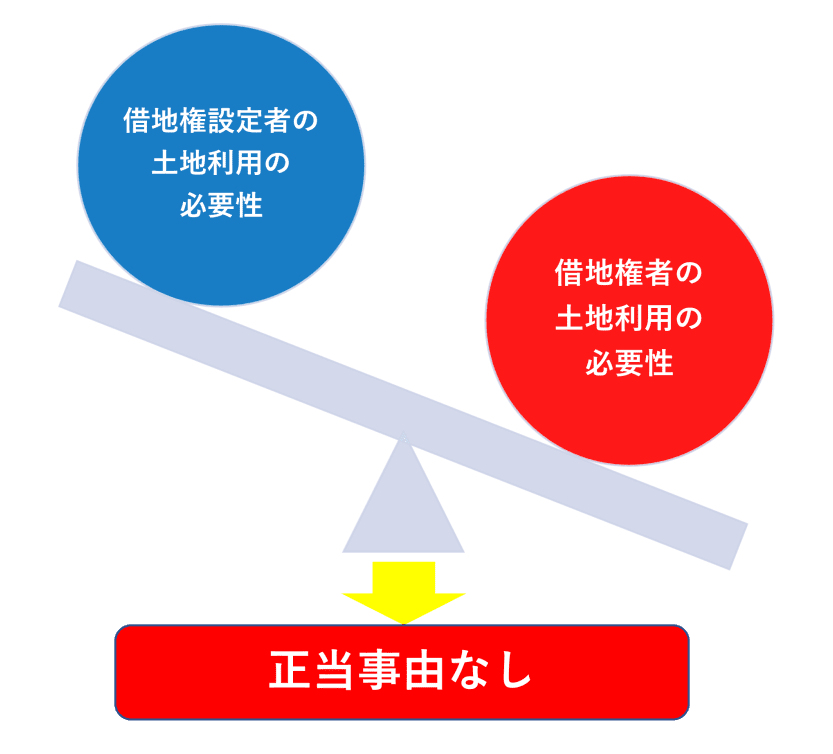

①借地権設定者と②借地権者の必要性は相反する内容ですので、まずは①借地権設定者と②借地権者のどちらの必要性が大きいかを比較します。

①借地権設定者の必要性の方が大きい場合(①借地権設定者>②借地権者)は、正当事由が認められます。

反対に、②借地権者の必要性の方が大きい場合(①借地権設定者<②借地権者)は、正当事由は認められません。

①借地権設定者と②借地権者の必要性が同程度で正当事由の有無を判断しかねる場合は、次のステップに進み、考慮要素を広げて検討します。

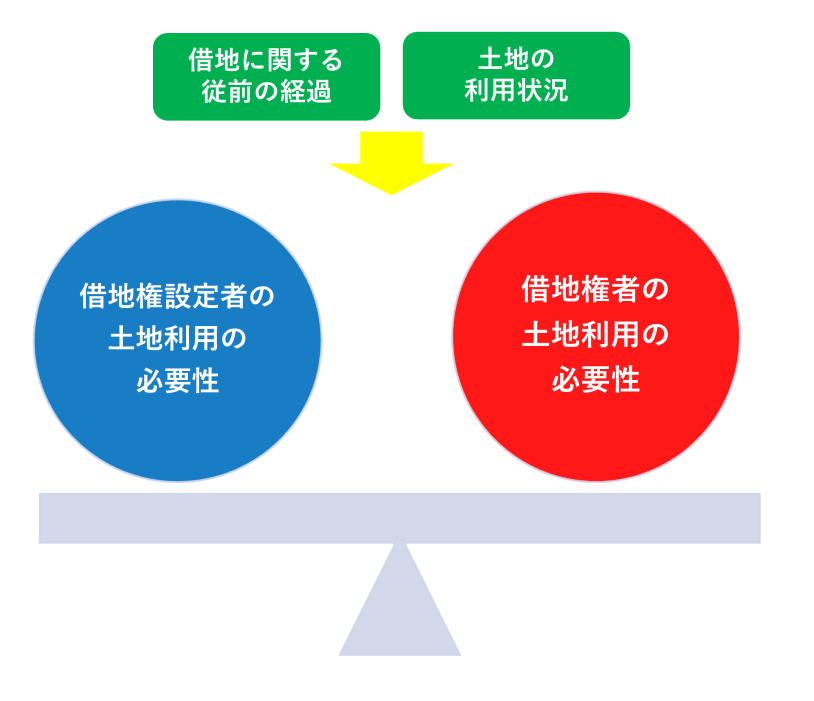

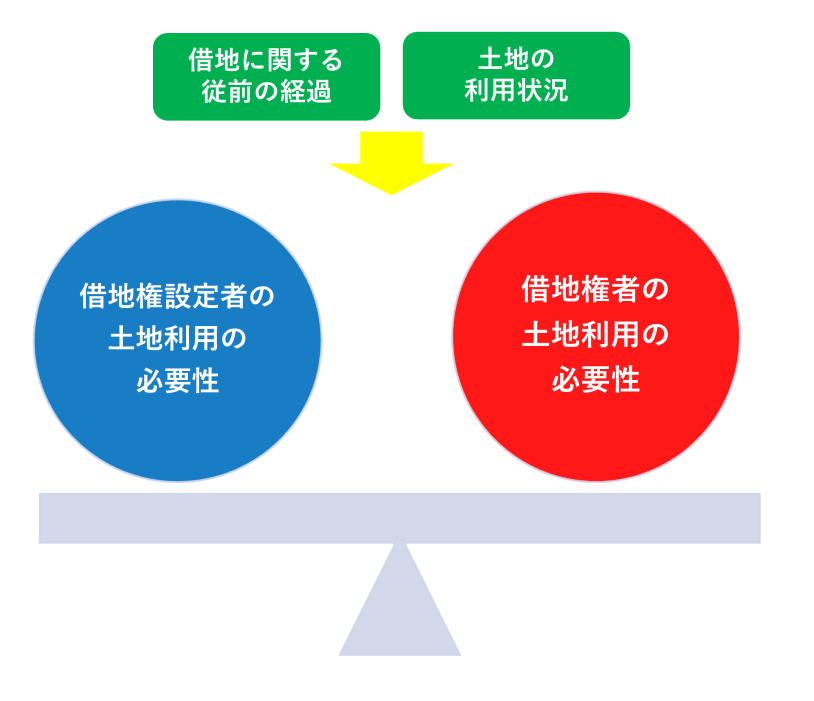

①借地権設定者と②借地権者の必要性の比較だけでは正当事由の有無を判断できない場合は、次の考慮要素も検討します。

③借地に関する従前の経過

④土地の利用状況

①借地権設定者と②借地権者の必要性に加え、③借地に関する従前の経過と④土地の利用状況も検討した結果、正当事由の有無がはっきりと判断できればよいですが、ある程度は正当事由は肯定できるものの、借地契約を終了させる判断をするには不十分といった場合があります。

この場合には、次のステップで立退料について検討します。

⑤立退料(借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出)

①~④を検討した結果、正当事由を肯定する要因はあっても、借地契約を終了させる判断をするには不十分という場合には、立退料によって、正当事由の不足分を補完することができます。

このように、立退料は、あくまでも正当事由の不足分を補完して調整を図るものなので、そもそも正当事由を肯定できる要因がないのに、立退料さえ支払えば、借地契約を終了させることができるものではないことに注意が必要です。

立退料のみによって正当事由を認めてしまうと、借地権者の権利をお金で強制的に買収することを借地借家法が認めることになってしまいます。

正当事由の各考慮要素の具体的内容について

それでは、正当事由の各考慮要素について、具体的にどのような内容が問題となるかを確認しておきましょう。

①借地権設定者が土地の使用を必要とする事情

①借地権設定者が土地の使用を必要とする事情には、例えば次のようなものが考えられます。

- 自宅を建設する

- 家族が住むための住宅を建設する

- 事業や営業に使う建物を建設する

- 再開発等の土地の有効利用を図る

借地権者は、借地権の存続期間満了まで土地を使用してきたのですから、土地を使用する具体的な必要があるのが通常です。

これに対し、借地権設定者は、自ら土地を使用する必要があるとして、土地の明渡しを求めることになるのですから、借地権者を上回る土地の使用の必要性と具体的な計画が求められます。

土地の使用の必要性が低かったり、計画が具体性を欠いていたりすると、借地権設定者にはマイナス要因となります。

借地権設定者は、他にも複数の土地を所有していることが多いですが、そういった事情がある場合には借地権設定者にはマイナス要因となります。

反対に、借地権設定者が他に土地を所有しておらず、どうしても土地を取り戻して使用する必要がある場合には、借地権設定者にプラス要因となります。

②借地権者が土地の使用を必要とする事情

まず、前提として、借地権の存続期間の満了時に、借地上に建物があることが必要です。

借地上に建物があることが、借地契約の法定更新の要件だからです(借地借家法5条1項、2項)。

ただし、建物がありさえすればよいというものでもありません。

建物を使用していない場合は、借地契約の法定更新の要件は満たすとしても、土地の使用の必要性がないとして借地権者にはマイナス要因となります。

②借地権者が土地の使用を必要とする事情は、借地権設定者の場合とそれほど変わるものではありません。

例えば次のようなものが考えられます。

- 自宅がある

- 家族の住宅がある

- 事業や営業に使う建物がある

また、借地権者本人が土地を使用する必要があることが重要です。

借地契約の更新の制度は、借地権者の土地の利用を保護することが目的だからです。

実際に土地を使用しているのが借地人本人ではないことがありますが、その場合には、本人が使用しているのと同視できる事情が必要となります(最高裁判例昭和58年1月20日)。

例えば、長年にわたって借地権者の子が使用しているとか、借地権者の経営している会社が使用しているといった場合には、借地権者本人が使用しているのと同視されやすいでしょう。

こういった考えによりますと、借地権者が借地上に建物を所有し、その建物を賃貸している場合、借家人にとっての土地の使用の必要性は、原則として正当事由の判断では考慮されません。

借地権設定当初より借地権設定者が借家人の存在を容認している場合や、借家人を借地権者と同視できる特別な事情がある場合は別ですが(最高裁昭和58年1月20日判決)、借地期間が長期にわたることを考えるとそのような場合は稀でしょう。

転借地権が設定されている場合は、転借地権者が土地の利用を必要とする事情も借地権者と同様に考慮されます(借地借家法6条括弧書)。

借地権者に次のような事情がある場合は、土地の利用の必要性は低いとして、借地権者にはマイナス要因となり、正当事由が認められる方向に作用します。

- 建物の建替え予定がある

- 建物用途が借地権設定時から変更されている

- 借地権者が他に土地を所有している

- 借地権設定者が代替地を用意している

立退料の支払いをすることなく、借地権設定者と借地権者の土地の使用の必要性に基づいて正当事由の有無を判断した裁判例をいくつか紹介しておきましょう。

土地の使用の必要性は正当事由が認められる絶対的な基準があるわけでははなく、借地権設定者と借地権者を比較してどちらの必要性が上回っているのかという相対的な問題であることに注意して下さい。

裁判例(正当事由あり)※立退料なし

| 裁判日 | 借地権者の事情 | 借地権設定者の事情 |

|---|---|---|

| 東京高裁昭和50年5月29日 | 長年にわたり借地上の建物を他に賃貸しており、別に所有する建物に居住していた。 | 孫の生活の安定のために住宅を建築する計画。 |

| 札幌地裁昭和53年1月25日 | 借地権設定者が明渡しを求める土地の大部分は空地にしている。借地権設定者が自宅を建築した場合の、日照・通風の影響は札幌市のような大都市では必然。 | 家族5人で現在アパート暮らしであり、土地の一部の明渡しを受けて自宅建築を計画している。 |

| 東京高裁昭和56年1月29日 | 土地に建物を建てたが、一度も済むことなく、賃貸している。現住建物の増築も可能。 | いずれ長男が結婚した後は同人を現住建物に住わせ、自らは土地の明渡を受けたうえ、住宅を建築してこれに居住することを計画している。 |

| 最高裁昭和56年6月16日 | 土地を自ら使用しているのではなく、その地上に建物を建設して賃貸している。 | 事業設備を拡張する計画のために土地を必要とする。 |

| 東京地裁昭和59年7月10日 | 借地権設定時から本件土地の必要性が高かったとは言えず、現在も同様。 | 自己の年齢及び経済状態から土地を駐車場として使用する必要性がある。 |

| 東京地裁昭和61年1月28日 | 簡易旅館を経営しているが、年齢が80歳を超えており、木造2階建ての中古建物も老朽化。 | 周辺は容積率500%の防火地域で、中高層のマンションが多い。土地のより高度な利用を計画している。 |

| 東京地裁平成元年8月28日 | 土地建物を20年間にわたって営業の本拠としている。契約締結や毎更新時、短期借用あるいは後1回だけ貸してほしいと述べていた。直近2回の更新時は、借地権設定者が明渡しを求められた場合は協議の上応じる旨記載した念書を提出している。 | 定年退職し、職のないまま66歳を迎えており、老後の生活設計のため、土地上に貸しビルを建築して収益を上げることを計画している。 |

| 東京地裁平成3年6月20日 | 借地契約が60年、建物も築60年を経過しており、借地契約の当初の目的は達成されている。居住用の不動産は別に複数所有しており、土地を居住用に使用する予定はない。 | 現在約12坪の借地にある店舗兼居宅に居住して鮮魚商を営んでおり、毎日の生活にも差し支える生活を長期間余儀なくされ、売上も年々落ちている。土地に店舗兼共同住宅を建てて子供達と同居することを計画している。 |

裁判例(正当事由なし)

| 裁判日 | 借地権者の事情 | 借地権設定者の事情 |

|---|---|---|

| 東京地裁昭53年3月29日 | 土地上の建物に25年間余り居住して同所から通勤するなど、家族ととも生活の本拠としている。他にこれに替わるべき土地、建物を所有しない。 | 工場の増築を計画しているが、土地を使用しなくても、営業の計画的、合理的、効率的遂行によって解消し得ないものとはいえない。 |

| 東京地裁昭和63年5月30日 | 賃料等の不払いもなく平穏に賃貸借が継続され、建物建築時及び更新時に多額の権利金及び承諾料が支払われている。 | 後遺症を抱える次女の将来の住宅用地として使用する計画であるが、次女の後遺症は日常生活ができないという程度のものではなく、住宅の新築計画については具体化されていない。 |

| 最高裁平成6年6月7日 | 借地権者から建物を賃借していた借地権設定者が、借地権の存在を前提として土地を所有者から底地価格で買い受けた。借地権設定者は、現に土地・建物を使用しており、借地契約を終了させなくとも使用に支障がない。 | 借地権者から借地権を相続したが、多額の相続税の支払いが必要なため、借地権譲渡の許可を求める借地非訟事件の申立てをした。 |

| 東京地裁平成25年5月14日 | 87歳と高齢で脳梗塞などにも罹患しており、複数の病院に通院している。長女が引き取ることもできない。 | 借地権者、長女家族、二女の事業のために建物を建設する必要があるが、計画を一部変更し、建物の規模を縮小するなどして対処することも不可能ではない。 |

| 東京地裁平成25年10月17日 | 土地上の建物には借地権者の兄が居住している。兄は8年間借地上建物に居住し、借地の賃料を払い続けている。 | 土地利用の計画や必要が認められない。 |

③借地に関する従前の経過

③借地に関する従前の経過とは、借地契約成立から存続期間満了までの間に当事者に生じた事情のことをいいます。

主に次のような事情が問題となります。

権利金の授受

権利金の授受がされている場合は、借地権者にプラス要因となります。

土地が使用されておらず、さらには権利金の授受がされていないといった場合は、借地権者にマイナス要因となります。

- 借地権者は、経営している会社が倒産してしまい、事務所を使用せずに放置しており、土地を使用する必要性もなくなっている。また、権利金等の金員の授受もない(東京地裁昭和63年5月31日判決)。

- 借地契約は、借地権者の側に賃料不払いなど借地権設定者との信頼関係を破壊するような事実もなく、平穏に継続されて来た、また、建物の建築時又は賃貸借契約の更新時には、当時の物価水準に照らしてもかなりの額の権利金ないし承諾料が支払われてきた(東京地裁昭和63年5月30日判決)。

更新料の授受

権利金の授受がされている場合も、借地権者にプラス要因となります。

- 土地を使用する借地権者の必要性が、借地権設定者のそれを遥かに凌駕するものであることは明らかである。さらに、借地権設定者は、借地権者との間で前回更新契約を締結し、かつ、その際には483万円余というかなりの額の更新料も受領している(東京地判平成20年4月25日)。

土地の使用期間

土地の使用期間が長い場合は、借地権者にプラス要因となります。

地代等支払状況

地代等(地上権における地代又は賃貸借契約における賃料)の不払いが続いたなどの状況がある場合は、借地権設定者にプラス要因となり、正当事由が認められる方向に作用します。

契約期間中の不信行為

借地契約期間中に不信行為があった場合は、不信行為を行っていた方にマイナス要因となります。

- 借地権設定者は、土地を8年余にわたって不法に占有使用し、借地権者に土地を使用させなかったものであるから、信義公平の見地から、異議に正当事由はない(東京高裁昭和34年10月19日判決)。

その他

借地期間が満了するまでに土地の明渡しについての交渉を続けてきた経緯や、当初の借地権設定時の経緯などによっては、借地権設定者にプラス要因となることがあります。

- 借地権者は、民事調停で2回にわたり土地を明け渡すことを約束している。また、借地権者が、元借地権設定者から借地を借り受けたのは、借地権者が元借地権設定者のおいであり、元借地権設定者の経営する会社の従業員であったことが動機になっている(東京地裁昭和56年11月27日判決)。

- 借地権設定者は、何年にもわたって土地の明渡しについて交渉を重ねてきた。また、借地権者は第三者に建物を賃貸しており、土地の使用の必要性が高いとはいえない(東京地裁昭和57年12月24日)。

④土地の利用状況

借地権者が、土地にどのような建物を建て、どのように土地を利用してきたかというものです。

次のようなものが考慮要素となります。

- 建物の存否

- 建物の種類・用途

- 建物の構造・規模

- 建物の老朽化の程度

- 法令違反の有無

- 借地権者の建物の利用状況

このなかで問題となるのは、多くの場合が建物の老朽化です。

借地借家法において、借地契約の更新を認めているのは、借地権者を保護することにより、借地権者の投下資本の回収の機会を与え、回収を建物の滅失・棄損を防ぐ趣旨もあります。

そのような趣旨から考えると、借地上に建つ建物が老朽化していて耐用年数が短い場合は、土地を利用する必要性は低いと評価され、借地権者にはマイナスの要因となります。

ただし、建物が老朽化していても、全く使用できない状態でもない限りは、それのみで土地の明渡しが認められることはあまりありません。

正当事由があるとされるには、⑤立退料の支払いを必要とする場合が多いといえるでしょう。

⑤立退料

上記の①~④を検討した結果、正当事由を肯定する要因はあっても、借地契約を終了させるには不十分という場合には、⑤立退料(借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出)によって、正当事由の不足分を補完することができます。

このように、立退料は、あくまでも正当事由の不足分を補完して調整を図るものなので、立退料のみによって正当事由が認められるものではないことに注意が必要です。

正当事由がなくても、借地権者との間で合意(和解)さえすれば、借地権設定者が立退料を支払うことにより、借地契約の終了させることはできます。上記の説明は訴訟で判決をする場合の考え方です。

それでは、立退料としてはどれくらいの金額が妥当なのでしょうか。

立退料の金額が問題となった判決では、事案にはよりますが、おおよそ次のようなものを考慮要素として、借地権設定者の立退料の申出額が妥当なものかどうかを総合的に判断していることが多いといえます。

ただし、借地権設定者が、具体的な金額の申出をしておらず、裁判所が相当と認める額としている場合は、裁判所において妥当な金額を決定する必要があります。

立退料の算定基準が存在するわけではなく、金額の決定はあくまでも裁判所の個別具体的な判断に委ねられています。

- 土地の更地価額

- 借地権の価額

- 権利金の価額

- 更新料の価額

- 地代・賃料の価額

- 建物の価額

- 借地権者が本件土地での営業によって得ていた利益

- 移転費用・移転期間

- 移転先での営業が軌道に乗るまでの期間

裁判所は、借地権設定者が立退料の支払いについて申出をしていないのに、それを命じる判決をすることはできません。

また、裁判所は、借地権設定者の申出額を減額することはできませんが(民事訴訟法246条)、申出額から乖離しない範囲内で増額して判決することは可能です。

なお、正当事由の不足分の補完は、金銭でなくても構わないとされており、代替土地・建物の提供も含まれます(最高裁判例昭和32年3月28日)。

正当事由の基準時

正当事由があるかどうかは、借家権者の更新請求・土地使用継続に対して異議を述べた時が基準となりますので、異議を述べた後に発生した事実は、正当事由の有無の判断に影響を及ぼすものではありません。

ただし、立退料の申出については異議を述べた後にすることもできます(最高裁判決平成6年10月25日)。

右正当の事由を補完する立退料等金員の提供ないしその増額の申出は、土地所有者が意図的にその申出の時期を遅らせるなど信義に反するような事情がない限り、事実審の口頭弁論終結時までにされたものについては、原則としてこれを考慮することができるものと解するのが相当である。

最高裁判決平成6年10月25日

というのは、立退料の支払いは、借地権設定者が異議を述べた時に正当事由があることを前提として、その不足分を補完し、借地権者と借地権設定者の利害を調整することが目的であるため、後で立退料の申出がされたからといって、利害の調整ができなくなるものではないからです。

また、実務上から考えても、借地権設定者は、初めて異議を述べた時には立退料の申出は必要はないと考えているのが通常でなので、それにもかかわらず立退料の申出を求めるのは現実的ではないし、立退料を支払さえすれば、借地契約は更新しなかったのに、異議を述べた時にそれをしなかったがために借地契約が更新されて、さらに数十年も土地の明渡しを受けられないのは酷だからです。

裁判実務上も、和解期日において、借地権者・借地権設定者が立退料の金額について協議し、金額について合意できた場合には和解成立となることが多いと思います。