ねこ

ねこ養育費の請求について知りたい人「夫と離婚することになりました。子どもは私が引き取りますが、夫に子どもの養育費はいくら請求できるのでしょうか。そもそも、どうやったら約束どおり支払ってもらえるのでしょうか。」

弁護士の佐々木康友です。

父母が離婚すると、親権者となった親が子を引き取り、親権者とならなかった親は子と別々に暮らしますが、子を引き取った親(監護親)が子を育てているからといって、子を引き取らなかった親(非監護親)が子を扶養する義務を免れることができるわけではありません。

非監護親にとっても、子が直系血族であることに変わりはありませんから、離婚後も、未成熟の子を扶養する義務があるのです(民法877条1項)。

そのため、監護親は、離婚後、非監護親に対して、子の監護養育に必要な費用(養育費)の支払いを請求できます。

今回は、離婚した相手に養育費の支払いを請求するにあたり、知っておくべきことを説明します。

各項目については、さらに詳しく説明している記事もありますから、参考にして下さい。

- 養育費とは

- 養育費はいつまで支払ってもらえるのか

- 養育費の相場は

- 養育費の計算方法は

- 養育費の請求方法は

- 相手が養育費を支払わない場合はどうすればよいのか

養育費とは

未成熟の子を育てる(監護養育する)ために必要な費用を養育費といいます。

父母は婚姻中は共同して親権を行使しますが(共同親権の原則。民法818条3項)、離婚すると父母のどちらかのみが親権者となります(単独親権の原則。民法819条)。

通常、親権者となった親が子を引き取り、親権者とならなかった親は子と別々に暮らしますが、子を引き取った親(監護親)が子を育てているからといって、子を引き取らなかった親(非監護親)が子を扶養する義務を免れることができるわけではありません。

非監護親にとっても、子が直系血族であることに変わりはありませんから、離婚後も、未成熟の子を扶養する義務があるのです(民法877条1項)。

父母が離婚をする場合、父母間で子の監護に要する費用の分担について定めることとされているのも(民法766条)、離婚後も、父母は子の監護養育に必要な費用(養育費)を相互に分担する義務があるからです。

この未成熟の子を監護養育する義務は、生活保持義務であるといわれています。

生活保持義務とは、自分の生活と同程度の生活を保持させる義務です。

つまり、非監護親は、離婚後も、自分の生活を犠牲にしない範囲では足りず、子に自分と同程度の生活を保持させる義務があります。

監護親は、非監護親に対し、子に対する扶養義務の履行として、養育費の支払い(分担)を請求することができます。

民法877条1項(扶養義務者)

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

民法766条1項(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

婚姻中に夫婦が別居した場合、夫婦の一方は、他方に対して、婚姻費用の分担(生活費)を請求することができます(民法760条)。子がいる場合は、婚姻費用のなかに、子の養育費も含まれていることになります。

養育費は支払われない場合が多い

上記のとおり、非監護親には、離婚後も養育費を支払う義務があるのですが、実際には、養育費は支払われないことが多いです。

というのも、父母間で養育費についての取り決めをしなくても離婚ができてしまうため、養育費についての取り決めをしないまま、離婚してしまうことが多いからです。

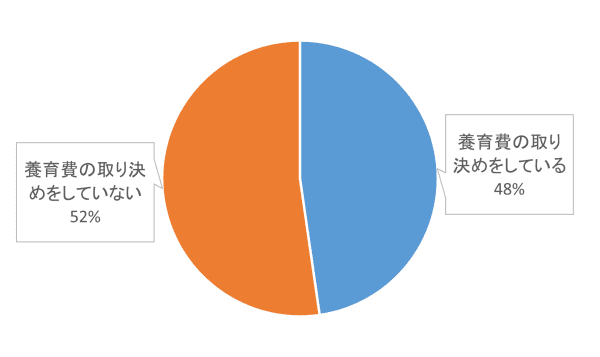

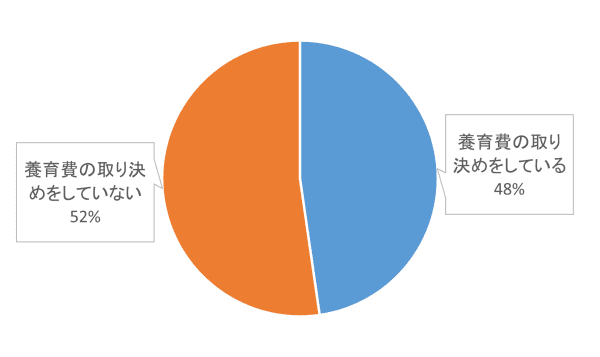

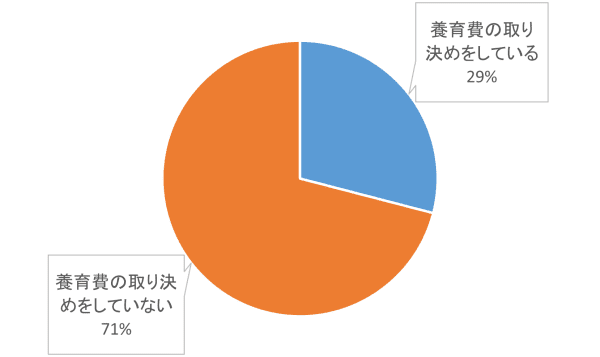

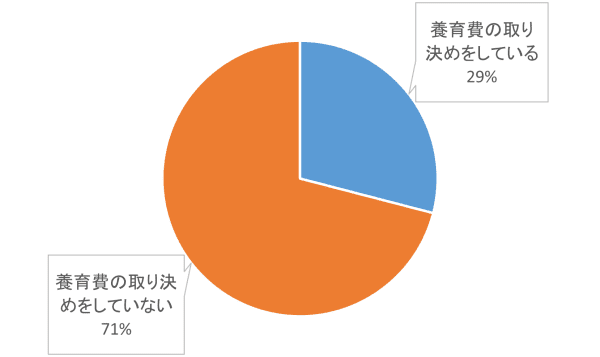

令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告(厚生労働省)によれば、養育費の取り決めをしているのは、母子世帯の48%、父子世帯の29%です。

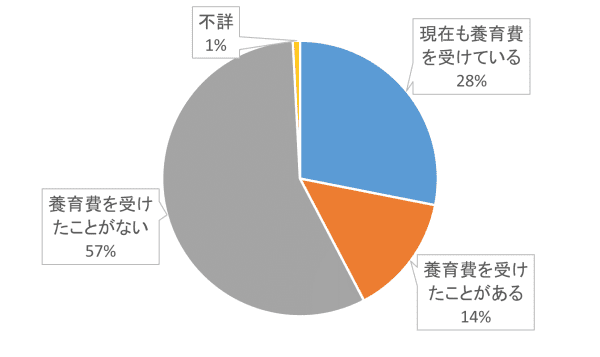

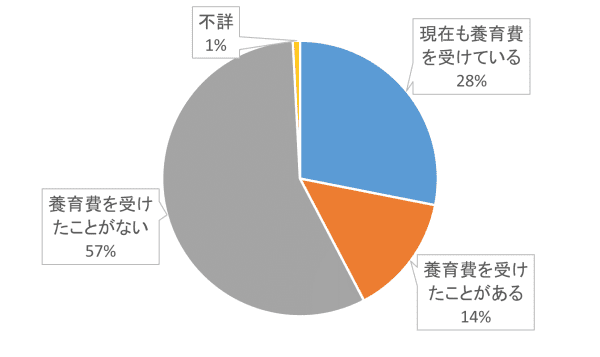

母子世帯の養育費の取り決めをしている割合

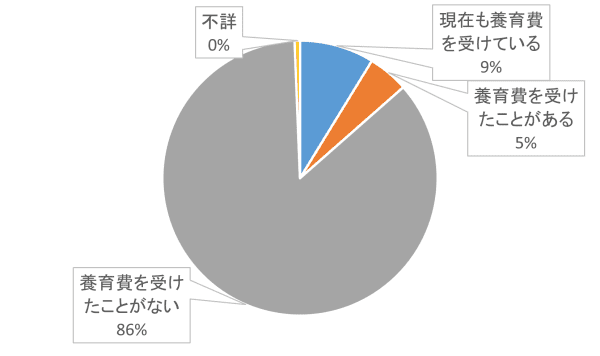

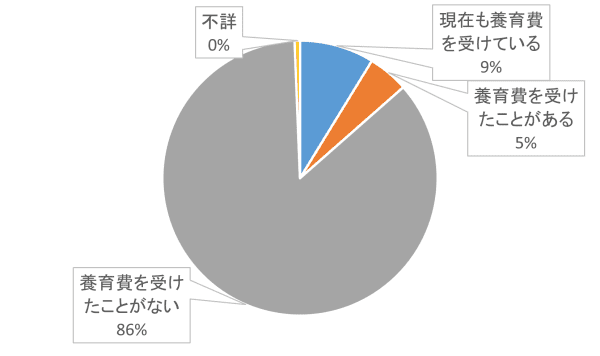

父子世帯の養育費の取り決めをしている割合

そして、現在も養育費を受けているのは、母子世帯28%、父子世帯の9%にすぎません。

母子世帯の養育費を受けている割合

父子世帯の養育費を受けている割合

子育ては成人するまで続きます。子を育てるのにはたくさんのお金がかかります。

親権者となって子を引き取った父母にとって、離婚した相手からの養育費は、子を育てるのに不可欠なものです。

父母間で養育費について取り決めをしていない理由としては、

- 相手に支払う意思がないと思った

- 相手に支払う能力がないと思った

- 相手と関わりたくない

といったものが多いです。

しかし、養育費については、

のです。

次のとおり、民法766条には、父母同士で養育費についての取り決めができないときは、家庭裁判所が定めることとされています(下線部を参照)。

民法766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

1 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

つまり、非監護親には、その能力に応じて養育費を支払う義務があり、非監護親に支払わせるための手続も設けられているのです。

監護親としては、子の生活のためにも、積極的に養育費を請求すべきと考えます。

養育費はいつまで支払うのか

通常は子が20歳になるまで

監護親は、非監護親に対して、いつまで養育費の支払いを請求できるのでしょうか。

子が何歳になるまで請求できるのでしょうか。

実は、法律上、いつまで養育費を請求できるのかについて規定はありません。

しかし、そもそも、親権者でない親(非監護親)に養育費の支払義務が発生するのは、直系血族として、未成熟の子を扶養する義務があるからです(民法877条)。

そうすると、非監護親に養育費の支払う義務があるのは、子が成熟するまで(経済的に自立するまで)と考えるのが合理的です。

経済的に自立する時期が子によって異なるのが当然ですが、実務上は、原則として、20歳になれば経済的に自立すると考えられています。

つまり、原則として、養育費の支払義務は、子が20歳になるまで発生するものと考えられています。

2022年4月1日より、民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました(民法4条)。

これにより、養育費の支払義務も18歳まで引き下げられるのではないかとの議論もありますが、家庭裁判所としては、18歳になった時点で経済的に自立できる実情にはないため、原則として、20歳未満まで養育費が支払われるべきと考えているようです。

民法改正にあたり、参議院法務委員会において、「成年年齢と養育費負担終期は連動せず、未成熟である限り養育費分担義務があることを確認する」との附帯決議がされていることからしても、当面の間は養育費の支払義務は子が20歳になるまでとされるものと思われます。

子が経済的に自立すれば、子を監護養育する義務もなくなりますから、監護親として養育費の支払いを請求することもなくなります。

家庭裁判所の実務では、多くの場合、監護親が、非監護親に請求したときから、養育費の支払義務が発生するとされていますので、離婚後、非監護親に対して、まだ養育費を請求していない場合は、早めに請求すべきでしょう。

養育費をいつまで支払うのかについては、次の記事で詳しく説明していますので参考にしてください。

子が20歳を超えた場合について

最近は、子が成年後も大学等に通うことも多いです。子が心身に障害等があり、働きたくても働けない場合もあります。

離婚した父母が、子の成人後も養育費を支払う合意をすることは妨げられませんし、実際にもそのような合意をすることは多いです。

また、子が20歳を超えても経済的に自立することが困難な場合は、家庭裁判所が20歳を超えた後も養育費の支払いを命じる決定をすることもあります。

養育費の計算方法(算定表の読み方・相場・平均)

養育費の相場・平均

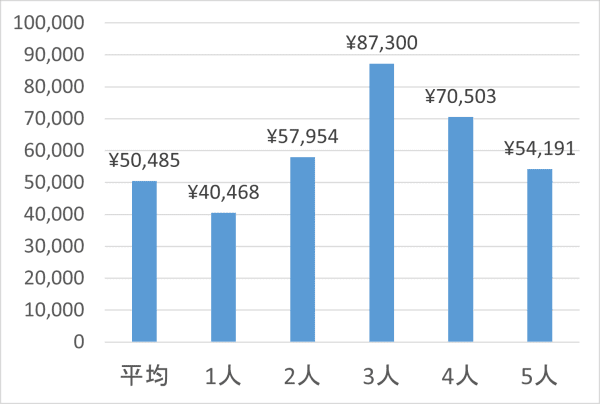

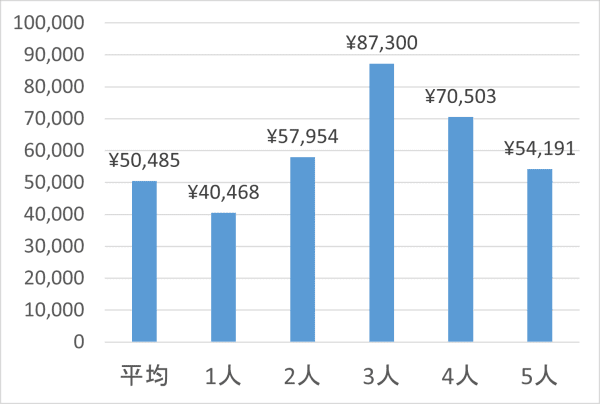

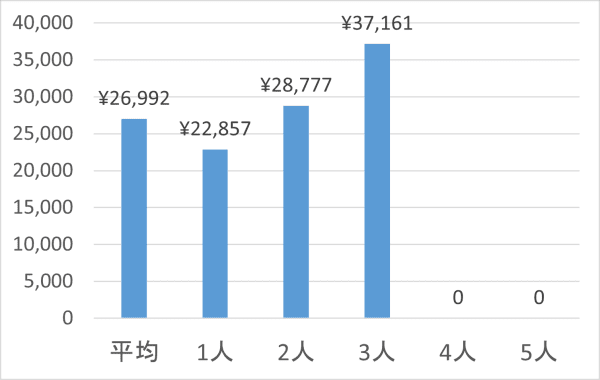

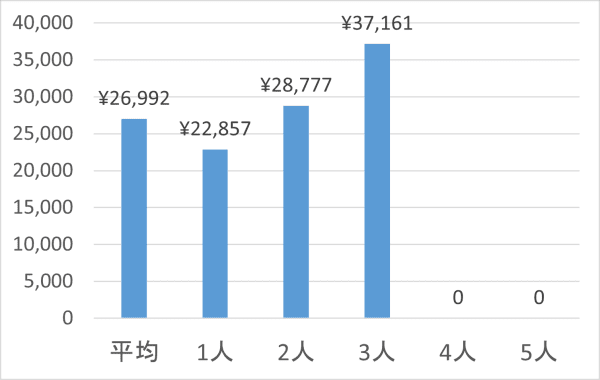

前出の令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告(厚生労働省)によれば、養育費を受け取っている母子世帯・父子世帯の1世帯平均の月額養育費は、

- 母子世帯:50,485円

- 父子世帯:26,992円

となっています。

子の数別の養育費は次のとおりです。子の数が多いほど養育費も多くなりますが、一人当たりに換算すると、到底、生活していくのに十分な金額とはいえないことが分かります。

養育費算定表

養育費の支払額をいくらにするのかについては、こう決めなければならないというものはありません。

本来は、父母の話合いのもと、それぞれの収入や生活実態に、個別具体的に養育費の支払額は決められるべきでしょう。

しかし、何も基準のないまま、父母の話合いなどに任せてしまうと、父母間で、「これくらいは必要だ」「いや、そんなに必要なわけがない」というこで話合いが紛糾してしまい、いつまでたっても合意ができないことなってしまいます。

養育費は、子の監護養育のための重要な資金です。養育費の支払いについての合意が遅れるほど、その被害を受けるのは他ならない子自身です。

そこで、裁判所では、簡易迅速に養育費を求める算定方式を定めています(改定標準算定方式)。

改定標準算定方式による養育費の算定手順は次のとおりです。

まず、権利者(監護親)と義務者(非監護親)の基礎収入を算定します。

基礎収入とは、総収入から、必要経費(租税公課・職業費・特別経費)を控除したものです。

総収入は、給与所得者の場合は、所得税、住民税、社会保険料等の控除前の収入です。

給与所得者の場合、源泉徴収票であれば「支払金額」、市民・県民税等の課税証明書であれば「給与収入」に記載された金額となります。

自営業者の場合は、総収入は、確定申告書の「課税される所得金額」に記載された金額となります。

【ステップ1】で算定した義務者(非監護親)の基礎収入のうち、子に割り振られる生活費を算定します。

義務者と子が同居していたと仮定して、義務者と子の生活費指数に基づいて、義務者の基礎収入のうち、子に割り振られる生活費を求めます。

【ステップ2】で算定した子の生活費について、義務者(非監護親)の分担額を算出します。

子の生活費を【ステップ1】で求めた義務者と権利者の基礎収入で按分した額となります。

実務上は、この算定方式に基づいて作成された裁判所の算定表を用いれば、父母の収入、子の人数・年齢に基づいて、グラフ上で直ちに養育費を求めることができます。

算定表は、15年ぶりに令和元年12月23日に改訂されましたので、古いバージョンのものを参照しないように注意しましょう。

算定表は、現在の家庭裁判所の実務では幅広く用いられています。後述する養育費請求調停・審判でも、この算定表を用いて養育費を求める場合が多いです。

この算定表は、一般にも周知されてきているので、父母が本人同士で養育費について取り決めを行う場合にも利用されることがあります。

算定表のことを知らないと、標準よりも低い金額の養育費で合意をさせられることもあり得ますから、算定表を用いた養育費の求め方を知っておく必要があります。

特別の事情がある場合は、個別に養育費分担額を算定する

改定標準算定方式及びこれに基く算定表は、通常、生じるであろう諸事情を加味しているため、通常、予測されているとはいえない特別の事情がない限り、改定標準算定方式によって算出されるべきとされています。

しかし、事案によっては,改定標準算定方式に算定表による幅の中の金額を分担額とすると、当事者間に著しく不公平が生じることがあります。

例えば、改定標準算定方式では、公立中学校・公立高等学校に関する学校教育費を指数として考慮していますが、私立学校に通う場合の学校教育費や学習塾・習い事などの学校外教育費は考慮していません。子が高校卒業後に大学や専門学校に進学した場合の費用も考慮していません。

また、子に重度の障害があるなど、高額な治療費がかかる場合がありますが、改定標準算定方式においては、子にかかる一般的な治療費しか考慮しておらず、特別な治療費等の高額なものについては考慮していません。

そのため、上記のとおり、改定標準算定方式により考慮されている範囲を超える費用について、義務者(養育費を支払う親・非監護親)に請求できるのかが問題となります。

結論としては、義務者には、改定標準算定方式において考慮されている費用は支払う義務がありますが、それを超える費用を当然に負担しなければならないわけではありません。

とはいえ、親は、未成熟な子(経済的に自立していない子)に対しては、自己と同一の水準の生活を確保する義務(生活保持義務)を負っています(民法877条1項)。

そこで、改定標準算定方式においけ考慮されている範囲を超える費用の支出が不合理なものでなければ、義務者に対して養育費として請求することができるものと考えられます。

この場合、改定標準算定方式に基づく算定表では養育費の算出ができませんので、個別に養育費の算定をする必要があります。

通常は、改定標準算定方式・算定表において考慮されている教育費を超過する部分を、義務者(非監護親)と権利者(監護親)の基礎収入額で按分して負担することが多いです。

子が大学に進学した場合の養育費については、次の記事で詳しく説明していますので参考にしてください。

本人同士の話合いで養育費の合意ができたら公正証書を作成する

父母間の話合いにより養育費について合意ができたら、合意内容をきちんと書面に残しておくことが必要です。

離婚後、相手が合意したことを守らずに、養育費を支払わない場合、その責任を追及して履行を確保する必要があるからです。

本人同士で作成した書面の場合、その書面に基づいて強制執行の申立てができるわけではありませんが、訴訟を提起する場合、重要な証拠となり得ます。

また、公証人に公正証書を作成してもらうと、「養育費の支払いを怠った場合は、債務者が直ちに強制執行に服する」ことを記載してもらうことによって(執行証書)、強制執行することができるようになります(民事執行法22条5号)。

なお、養育費請求調停が成立するか、審判が確定した場合、新たに訴訟を提起しなくても、養育費を支払わない相手方の財産などに対して強制執行の申立てができます(家事事件手続法75条、民事執行法174条1項本文)。

相手が養育費を支払わないおそれがある場合、本人同士で話し合うよりも、養育費調停請求・審判の申立てをした方が無難かもしれません。

父母間の合意ができない場合、非監護親が支払わない場合は養育費請求調停の申立て

父母間で養育費の支払いについて合意ができない場合もあります。

養育費の支払いの合意ができない場合、家庭裁判所に養育費請求調停の申立てをすることになります。

非監護親との間で養育費を支払う合意があるのに支払わないこともあります。

この場合、合意書面など、養育費について合意したことを証明できる証拠があれば、いきなり訴訟を提起することも考えられます。

そういったものがなければ、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てた方が無難でしょう。

家庭裁判所の実務では、上記で説明したとおり、算定表を用いて簡易迅速に養育費の支払いについて決定されます。

調停は父母の話合いの場ですから、合意ができないこともあります。

その場合は調停は不成立となり、審判へと移行します。

審判では、裁判所が一方的に養育費の支払額を決定しますが、審判でも算定表が用いられることが通常です。

養育費を支払わない場合に強制的に支払わせる方法

監護親が養育費を支払わない場合、強制的に支払わせるにはどのような方法があるのでしょうか。

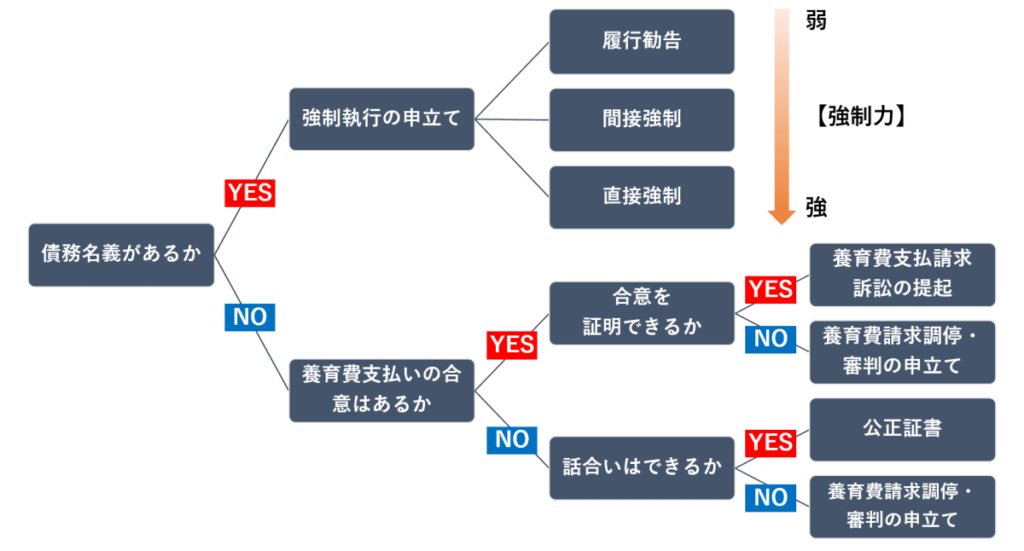

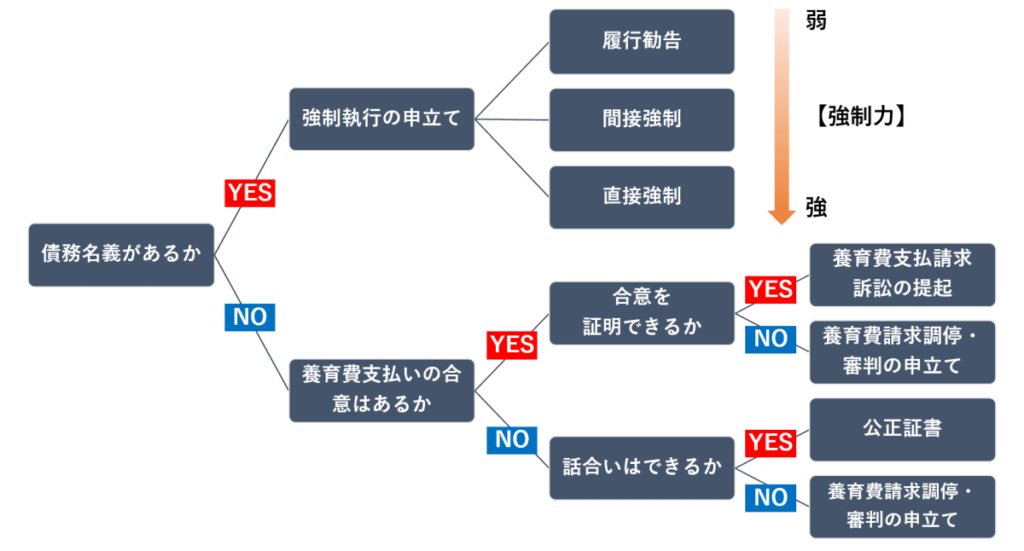

非監護親に養育費を強制的に支払わせることができるかは、債務名義があるかによります。

①債務名義がある場合は、非監護者の財産に対して強制執行の申立てができます。

②債務名義がない場合は、まずは債務名義を取得するための手続きを行うことになります。

債務名義がある場合とない場合に採用すべき手続きを示すと次のとおりとなります。

以下、各手続きの概要を説明します。

義務者が養育費を支払わない場合に支払わせる方法について詳しくは、次の記事で説明していますので参照してください。

①債務名義がある場合

非監護親が養育費を支払わない場合、養育費支払いについて債務名義があれば、非監護親の財産に対して強制執行の申立てをすることができます。

債務名義とは

債務名義(民事執行法22条)とは、債権者に執行機関(執行裁判所又は執行官)の強制執行によって実現されるべき債権の存在および範囲を公的に証明した文書です。

つまり、債務名義があれば、債務者(養育費を支払わない非監護親)の財産に対して強制執行の申立てをすることができるのです。

養育費について考えられる債務名義には次のものがあります。

- 確定した判決書(民事執行法22条1号)

- 確定した審判書(3号)

- 養育費の支払いについて公証人が作成した公正証書で、支払いを怠った場合、債務者が直ちに強制執行に服することが記載されているもの(執行証書)(5号)

- 調停調書(7号)

直接強制執行

直接強制執行とは、債務者(養育費を支払わない非監護親)の財産を差し押さえ、お金に換えるなどして、養育費を強制的に支払わせる方法です。

差押えの対象は様々ですが、特に非監護親の給与を差し押さえることが有効とされます。

その理由は、非監護親の給与については、支払期限が到来した未払いの養育費とあわせて、支払期限の到来していない将来分の養育費についても、一括して差押えをすることができるからです。

つまり、1回の差押えにより、将来の養育費についても、非監護親の毎月の給与から継続して支払わせることができることになります。

間接強制執行

間接強制執行とは、一定の期間内に養育費を支払わないときは、直ちにペナルティー(間接強制金)の支払いを命じることによって心理的圧迫を与え、自発的に養育費を支払うように促す方法です。

非監護親が、調停・審判で定められた養育費を支払わない場合、家庭裁判所は、監護親の申出に基づき、非監護親に対し履行勧告できます(家事事件手続法289条)。

家庭裁判所に対して正式の申立書を提出する必要はなく、電話での申立てが可能です。費用もかかりませんので手軽さがメリットといえます。

履行勧告に強制力があるわけではありませんが、家庭裁判所から説得されれば、重大なことだと非監護親もいます。

養育費の直接強制執行と間接強制執行については次の記事で詳しく説明していますので参考にしてください。

履行勧告

上記の直接強制執行・間接強制執行は、直接的か間接的かの違いはあれど、強制的に養育費の支払いをさせるための手続きです。

しかし、義務者は、元配偶者・子にとっての親の立場にあり、また、養育費の支払いは長期にわたることとなるため、できるだけ自発的に支払ってもらった方がよいと思われます。

そこで、その場合にまずは試してみることが考えられるのが、家庭裁判所による履行勧告という制度です。

債務者が、調停・審判で定められた養育費を支払わない場合、家庭裁判所は、債権者の申出に基づき、債務者に対し履行を勧告できます(家事事件手続法289条)。

家庭裁判所には電話で申し立てることができます。

正式の申立書を必要はありませんし、費用もかかりません。

家庭裁判所が、書面で通知したり、電話をかけるなどして、債務者を説得したり、養育費の支払いを勧告します。

履行勧告に従わなくてもペナルティーはないので、強制力があるわけではありませんが、家庭裁判所から書面で通知されたり、電話で説得されれば、重大なことだと思って従う債務者もいます。

養育費の不払いが発生した場合、即座に取り得る手段としては有効です。

履行勧告については、次の記事で詳しく説明していますので参考にしてください。

債務名義がない場合

- 養育費について何の取り決めもしていない

- 養育費を支払うことについて口頭の合意があった

- 養育費を支払うことについて離婚協議書を作成した

こういった場合、債務名義がなく強制執行の申立てができませんから、まずは債務名義を取得する必要があります。

債務名義を取得する方法は、

のどちらかが考えられます。

養育費請求訴訟を提起するには次の2つとも満たしていることが必要です。

そうでないと、義務者が徹底的に争って敗訴する可能性があるからです。

確実な証拠がない場合は、養育費請求調停の申立てをする方が無難でしょう。

- 夫婦間で養育費の支払いについて合意がある

- 合意を証明する証拠がある

再婚しても養育費を支払う必要があるか(減額・打ち切り)

非監護親が再婚した場合

非監護親が再婚して、再婚相手の連れ子と養子縁組したり、再婚相手との間で新たに子が生まれたりした場合、それまで監護親に支払ってきた養育費を減額・打ち切りすることができるのでしょうか。

原則的には、再婚しようとも、元配偶者との間の子が直系血族であることには変わりがありませんから(民法877条1項)、養育費の支払義務が無くなるわけではありません。

しかし、再婚相手の収入が低い場合は、再婚相手との間の婚姻生活のための婚姻費用の負担が発生します。

また、養子縁組などにより、扶養すべき子の数が増えたら養育費の負担も増えます。

それにもかかわらず、監護親との間の子の養育費がこれまでどおりの金額で減額できないとしたら、非監護親の負担が大きくなり、生活は立ちいかなくなってしまう可能性もあります。

そこで、非監護親が再婚し、再婚相手の収入が低かったり、再婚により扶養すべき子が増えた場合には、非監護親の支払う養育費の減額が認められる場合があります。

監護親が再婚した場合

監護親が再婚して、元配偶者との間の子と再婚相手が養子縁組をした場合にも、非監護親の支払う養育費の減額が認められる場合があります。

監護親が再婚したことにより、監護親家族の世帯収入が増加すれば、その分、非監護親との間の養育費は権利者家族が多く負担すべきであり、監護親の負担すべき養育費は減額すべきと考えられるからです。

養育費減額調停の申立て

養育費の減額を求める場合、まずは父母間で話合いが行われると思われますが、合意ができない場合は、家庭裁判所に、養育費減額調停の申立てをすることができます。

調停で合意ができなければ、審判に移行して裁判所が判断をします。

これらの手続は、6で説明した養育費請求調停と同じですが、再婚が絡む場合は算定表をそのまま用いることができないので、算定表の前提となる算定方式に基づいて、個別の計算が行われることになります。

まとめ

今回は、離婚した相手に養育費の支払いを請求するにあたり、知っておくべきことを説明しました。

- 離婚しても非監護親は養育費を支払う義務があるが、実際には支払われない場合が多い

- 原則として、子が成人するまで養育費を支払う必要がある

- 家庭裁判所の実務では、算定表を用いて養育費の支払額が求められている

- 本人同士の話合いで養育費について合意ができたら公正証書を作成するべき

- 非監護親と合意ができない場合、非監護親が支払わない場合は養育費請求調停を申し立てる

- 非監護親が養育費を支払わない場合、債務名義があれば強制執行を申し立てることができる

- 非監護親は再婚しても養育費を支払う義務があるが、減額されることはある