ねこ

ねこ有責配偶者からの離婚請求について知りたい人「夫の不倫が発覚して別居してから1年が経ちます。先日、夫から離婚してほしいと連絡がありました。子どもは小学2年生と5年生の二人です。確かに夫婦仲は壊れているかもしれませんが、原因を作ったのは夫です。夫に離婚を求める権利はあるのでしょうか。」

弁護士の佐々木康友です。

今回は、有責配偶者の離婚請求について説明します。

民法では、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない場合には離婚が認められています(民法770条1項5号)。

相手方が離婚に同意しなくても、離婚訴訟を提起して、婚姻関係の破綻が認められば、裁判所が離婚を認めるということです。

それでは、婚姻関係が破綻する原因を作った配偶者(有責配偶者)からも離婚請求することはできるのでしょうか。

例えば、不貞行為をした夫が、別居後、妻に対して離婚請求する場合です。

不貞行為により婚姻関係を破綻させた夫が、離婚訴訟さえ提起すれば、妻の意思に反して離婚できることとしてしまうと、離婚される妻にとってはあまりにも理不尽な仕打ちとも思えます。

こういったことを認めてしまうと、どうしても離婚したい人が、あえて婚姻関係が破綻する行為をして、その後離婚請求することも許されることになり、不公平と言わざるを得ません。

そこで、現在の裁判実務では、婚姻関係が破綻している以上、原則としては婚姻を継続させるべきではないが、離婚請求することが、信義誠実の原則に反するものである場合は、離婚を認めるべきではないという考え方になっています。

簡単に言うと、たとえ婚姻関係が破綻していても、離婚請求が認められない場合があるということですが、この裁判実務の考え方は、正直なところ理解しにくいです。

そこで、今回は、有責配偶者から離婚請求した場合、どのような場合には離婚が認められ、どのような場合には認められないのかについて説明します。

- 離婚訴訟で離婚が認められるには婚姻関係が破綻していることが条件となる

- 婚姻関係の破綻の原因を作った配偶者を有責配偶者という

- 有責配偶者から離婚請求することが一切認められないことはないが、有責配偶者が離婚請求することが信義誠実の原則に反する場合には離婚請求は認められない

- 有責配偶者の離婚請求が認められるためには、①別居期間が相当の長期間に及ぶこと、②未成熟子がいないこと、③離婚請求を認めることが著しく社会正義に反することにならないことを満たする必要がある

離婚するための要件

離婚方法

法律上、離婚方法は、①離婚協議、②離婚調停、③離婚訴訟の次の3つがあります。

夫婦が離婚しようとする場合、まずは夫婦間において①離婚協議を行うのが通常です。

夫婦間で離婚について話し合って、離婚の合意ができたら、市役所等に離婚届を提出し、受理されることによって離婚が成立します。

これを協議離婚といいます。

夫婦が離婚することに合意して、市役所等に離婚届を提出すればよく、協議離婚するのに理由は必要ありません。

夫婦間において離婚協議をしても話がまとまらない場合は、夫婦のどちらかが家庭裁判所に②離婚調停の申立をします。

離婚調停において、離婚の合意ができたら、離婚する調停の成立によって離婚が成立します。

これを調停離婚といいます。

離婚調停でも離婚について合意ができない場合に、最後に残されている手段が③離婚訴訟です。

夫婦のどちらかが、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、離婚する旨の判決が確定することによって離婚が成立します。

これを裁判離婚といいます。

| 離婚方法 | 概要 | 条文 |

|---|---|---|

| ①離婚協議 | 夫婦間で離婚について話し合って、離婚の合意ができたら、市役所等に離婚届を提出し、受理されることによって離婚が成立するもの。 離婚協議により離婚する場合は協議離婚という。 | 民法763条 |

| ②離婚調停 | 家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、離婚する調停が成立することによって離婚が成立するもの。 離婚調停により離婚する場合を調停離婚という。 | 家事事件手続法244条 |

| ③離婚訴訟 | 家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、離婚する旨の判決が確定することによって離婚が成立するもの。 離婚訴訟により離婚する場合を裁判離婚という。 | 民法770条 |

上の3つの離婚方法については、次の記事で詳しく説明していますので参考にしてください。

裁判離婚するためには婚姻関係が破綻していることが要件となる

裁判離婚が、協議離婚や調停離婚と全く異なるのは、夫婦の合意が不要であることです。

協議離婚と調停離婚は、家庭裁判所の手続きかどうかの違いはありますが、いずれも離婚することについて夫婦が合意することが前提となります。

これに対し、裁判離婚では夫婦の合意は必要ありません。

裁判所が一方的に離婚するかどうかを決めてしまいます。

しかし、本来、離婚するかは夫婦の意思に基づいて決定されるべきです。

それができない場合に、やむを得ず裁判所が離婚を決定するのが離婚訴訟です。

言ってみれば、離婚訴訟は最後の手段とも言えます。

そのため、離婚訴訟で離婚できるのは、婚姻を継続し難い重大な離婚原因がある場合(婚姻関係が破綻した場合)に限定されており、これを破綻主義と言っています。

どのような場合に婚姻関係が破綻したといえるかは、民法770条1項に厳格に定められています。

現在の裁判実務では、民法770条1項の1~4号は、5号の例示と考えるのが一般的です。

1~4号に当てはまらない理由であっても、それにより婚姻関係が破綻している場合は、5号により離婚が認められます。

- 配偶者に不貞な行為があったとき(1号)

- 配偶者から悪意で遺棄されたとき(2号)

- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき(3号)

- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(4号)

- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(5号)

有責配偶者とは

今回は、郵政記配偶者の離婚請求について説明していますが、そもそもこの有責配偶者とは何でしょうか。

裁判実務上、婚姻関係の破綻の原因となる行為を有責行為といい、有責行為をした配偶者を有責配偶者といいます。

上に説明したとおり、婚姻関係が破綻した場合に限り、離婚訴訟で離婚が認められることになりますが、夫婦のうちこの婚姻関係が破綻する原因を作った方を有責配偶者というわけです。

有責行為の典型例は不貞行為(民法770条1項1号)や悪意の遺棄(民法770条1項1号)ですが、暴力・暴言(民法770条1項5号)なども有責行為とされることが多いです。

また、夫婦双方が有責行為とされる行為をしている場合は、その行為の軽重によって、どちらかが有責配偶者とされることがあります。

夫婦双方の有責行為に軽重の差がない場合は、どちらも有責配偶者とは言えないとされることもあります。

有責配偶者の離婚請求は認められるのか

それでは、夫婦の婚姻関係が破綻している場合、その原因を作った有責配偶者から離婚請求は認められるのでしょうか。

離婚原因について定めた民法770条1項のうち、1号~4号は、「配偶者が〇〇とき」という規定となっていることからも分かるとおり、有責行為をされた方の配偶者が有責配偶者に対して離婚請求することを前提とした規定です。

これに対し、5号は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とされているだけであり、婚姻関係が破綻しているのであれば、有責配偶者からもで離婚請求できるようにも考えられるため問題となります。

かつての最高裁判所の考え方

かつての最高裁判所の判例では、有責配偶者からの離婚請求は、たとえ婚姻関係が破綻していても認めるべきではないとされていました。

つまり、有責配偶者であるということだけで、一律離婚請求が認められてこなかったわけです。

次のような最高裁判所の判例があります(最判昭和27年2月19日民集6巻2号2143号)。

不貞行為をしても離婚請求できることにしてしまうと、離婚請求された配偶者は踏んだり蹴ったりの状態になるので、こういった不道徳は認められないとしています。

上告人の意思を以てしても、如何ともすることが出来ないものであるというかも知れないけれども、それも所詮は上告人の我儘である。結局上告人が勝手に情婦を持ち、その為め最早被上告人とは同棲出来ないから、これを追い出すということに帰着するのであつて、もしかかる請求が是認されるならば、被上告人は全く俗にいう踏んだり蹴たりである。法はかくの如き不徳義勝手気儘を許すものではない。道徳を守り、不徳義を許さないことが法の最重要な職分である。総て法はこの趣旨において解釈されなければならない。

最高裁判所判例昭和27年2月19日民集6巻2号2143号

現在の最高裁判所の考え方

しかし、その後、最高裁判所はそれまでの考え方を変更して(最判昭和62年9月2日民集41巻6号1423号)、次のとおり、有責配偶者からの離婚請求であっても、離婚が認められる場合があり得るとしました。

- 婚姻関係が破綻し、その回復の見込みが全くない状態となった場合は、婚姻を継続させることはかえって不自然といえるから、原則として離婚の請求を認めるべきである。

- ただし、離婚の請求が正義・公平の観念、社会的倫理観に反するものであって、信義誠実の原則に反する場合は、認めるべきではない。

婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにあるから、夫婦の一方又は双方が既に右の意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至つた場合には、当該婚姻は、もはや社会生活上の実質的基礎を失つているものというべきであり、かかる状態においてなお戸籍上だけの婚姻を存続させることは、かえつて不自然であるということができよう。しかしながら、離婚は社会的・法的秩序としての婚姻を廃絶するものであるから、離婚請求は、正義・公平の観念、社会的倫理観に反するものであつてはならないことは当然であつて、この意味で離婚請求は、身分法をも包含する民法全体の指導理念たる信義誠実の原則に照らしても容認されうるものであることを要するものといわなければならない。

最判昭和62年9月2日民集41巻6号1423号

有責配偶者からの離婚請求を認める考慮要素

上の最高裁判所の判例では、有責配偶者からの離婚請求が認められるには、次の要件を満たすことが必要とされます。

- 夫婦の別居期間が相当の長期間に及ぶこと

- 夫婦に未成熟の子が存在しないこと

- 相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれるなど、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと

有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできないものと解するのが相当である。

最判昭和62年9月2日民集41巻6号1423号

以下、有責配偶者の離婚請求が認められる要件について詳しく説明します。

【前提要件】婚姻関係が破綻し、回復の見込みがないこと

まず、前提要件として、夫婦の婚姻関係が破綻し、回復の見込みがないことが必要となります。

この要件が満たされなければ、有責配偶者はもちろんのこと、有責行為を受けた方の配偶者からも離婚請求はできません。

婚姻関係が破綻し、回復の見込みがないことは、様々な事情を総合的に考慮して判断されます。

どういった場合に、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがないといえるかについては、次の記事で詳しく説明していますので参考にしてください。

【要件①】別居期間が相当の長期間に及ぶこと

有責配偶者の離婚請求が認められるための要件の一つ目として、夫婦の別居期間が相当の長期間に及ぶことが必要となります。

ただし、単純に別居期間で機械的に判断されるのではなく、夫婦の年齢、同居期間などの様々な事情を考慮した上で、別居期間が相当の長期間に及ぶといえるかが評価されています。

別居期間が10年を超える場合

別居期間が長くなるほど、婚姻関係の破綻の程度が著しいといえるので、離婚を認める方向に傾きやすくなります。

明確な基準があるわけではありませんが、実務上、別居期間が10年を超える場合、夫婦の年齢や同居期間にかかわりなく、別居期間そのものを理由として、相当の長期間の別居と考えられる傾向にあります。

別居期間が10年前後の場合

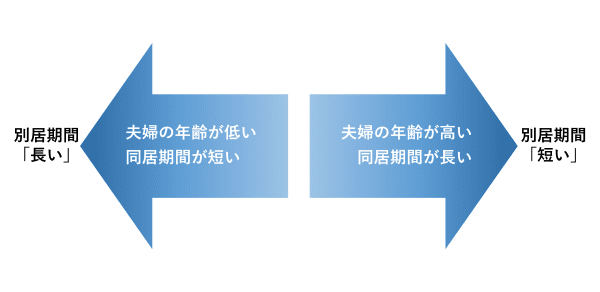

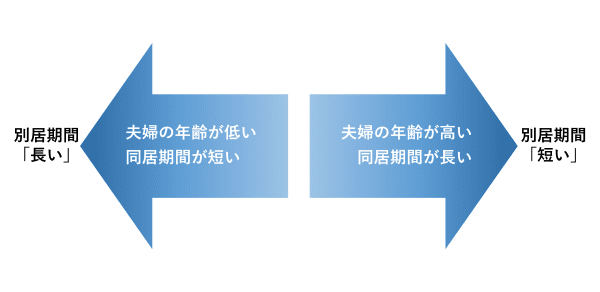

別居期間が10年前後ですと、夫婦の年齢と同居期間との比較において、別居期間の長短が評価される傾向にあります。

別居期間が10年前後の場合、夫婦の年齢が低く、同居期間が短いほど、別居期間は「長い」と評価され、反対に、夫婦の年齢が高く、同居期間が長いほど、10年の別居期間は「長くない」(短い)と評価される傾向にあります。

別居期間が10年未満の場合

別居期間が10年未満ですと、夫婦の年齢と同居期間との比較のみならず、次の要素も考慮して、別居期間が相当の長期間に及ぶという要件が満たされているかどうかが判断されます。

- 有責配偶者の有責性の程度(有責性が重いほど、長い別居期間が求められる)

- 婚姻費用が支払われていたか

- 不貞関係は解消されているか

- 妻に対して相応の誠意ある財産分与の提案があったか

【要件②】未成熟子がいないこと

次の要件として、夫婦に未成熟の子が存在しないことがとなります。

未成熟子とは、未成年と同じ意味ではなく、経済的、社会的に自立して生活することのできない状態の子どもをいいます。

民法上は成年であったとしても(2022年4月1日からは18歳以上)、大学や専門学校に在学中であったり、心身に障害があり自立して生活することができない場合は、未成熟子とされます。

ただし、未成熟子がいると絶対に離婚請求が認められないわけではありません。

そういった意味では絶対的な要件ではありません。

例えば、子どもが高校生以上である場合は、ある程度精神的にも成長しており、今後の監護期間も長くはないことから、比較的、離婚を認められやすくなる傾向にあるように思われます。

さらに、より小さな子どもがいたとしても、夫婦の婚姻関係の破綻が決定的な場合は、離婚後、分かれて暮らしても親子関係の円滑な維持が期待できるのであれば、婚姻を継続するのはかえって弊害が大きいとして、離婚を認めることもあります。

離婚請求を棄却し、被控訴人と控訴人との間の実質を伴わない形骸化した形式だけの夫婦関係を維持したところで、被控訴人と2人の子の現実の生活上の父子関係を回復できるわけではなく、かえって、夫婦間の葛藤、緊張が子の福祉に悪影響を及ぼす危険があって、弊害の方が大きく、離婚請求を認容しても、それが子に与える精神的打撃については対処可能であり、実質的な父子関係を維持して行くことも可能であり、被控訴人もその意思であり、かつ、被控訴人のこれまでの現実の行動を見ると今後もそれが継続されることが期待できると認められ、その弊害は対処可能であると解されるから、離婚請求を認容した場合,子の福祉が害されるとはいえないと認められる。

福岡高判那覇支部平成15年7月31日判タ1162号245頁

【要件③】離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと

最後に、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれるなど、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないことが必要です。

別居期間が長くなればなるほど、離婚を求められている方の配偶者においても、離婚に対する精神的・社会的な障壁は低くなっていくものと思われます。

また、心身に障害がある場合を除き、未成熟子が成長してくれば、監護の負担も徐々に軽減されてくるものと思われます。

そうすると、離婚により極めて過酷な状態に置かれるかどうかというのは、結局のところ、離婚によって、別れた配偶者からの支援がなくなり、経済的な不利益を受けるかどうかという点が大きな争点となっていくことが多いものと考えられます。

そこで、裁判では、具体的に次のようなことが考慮されて、離婚請求されている配偶者が、離婚により極めて過酷な状態に置かれることになるかどうかが判断されることが多いです。

- 有責配偶者が、相応の生活費を負担してきたか

- 有責配偶者より、相応の誠意ある財産分与、慰謝料が提案さているか

- 離婚を求められている方の配偶者の経済状況

- 離婚を求められている方の配偶者が離婚を拒否する理由が、報復、憎悪にすぎないものかどうか、関係修復のための努力が見られるか

したがって、離婚請求されている配偶者に相応の経済力がある場合は、過酷な状態には置かれにくいとして、離婚が認められやすくなります。

また、このなかで、注目すべきなのが4点目です。

実際に、感情的な理由から頑なに離婚を拒絶するということはあり得ます。例えば、妻が、離婚を求める夫の財産について仮処分をしたことが、離婚を前提とする行動であるとして、離婚が認められた事例があります。

離婚訴訟についてのご相談はさいたま未来法律事務所へ

離婚訴訟は、離婚調停とは異なり主張はすべて書面により行う必要があります。

有責配偶者が離婚請求する場合は、最高裁判所の判例を踏まえ、説得力のある法的主張を行う必要がありますので、弁護士に依頼した方がよいでしょう。

さいたま未来法律事務所の弁護士は、離婚訴訟の経験も豊富ですので、離婚訴訟についてお悩みの方はぜひ当事務所までご相談ください。