ねこ

ねこ預金・貯金(預貯金債権)の相続について知りたい人「母が亡くなりました。父は先に亡くなっています。相続人は兄弟姉妹3人です。遺産は不動産と銀行預金がありますが、兄弟姉妹で揉めており、遺産分割には時間が掛かりそうです。それまで銀行預金の引き出しはできないのでしょうか。」

弁護士の佐々木康友です。

今回は、預金・貯金(預貯金債権)の相続について説明します。

預金・貯金(預貯金債権)については、かつては遺産分割の対象となるのかについて争いがありましたが、平成28年に最高裁判所の判例が示されたことにより、現在は遺産分割の対象となることで確定しています。

一方、最高裁判所の判例が示されたことにより、共同相続人全員の合意がなければ、遺産分割前に預貯金の引き出しができないこととなったため、民法改正により遺産分割までの預貯金の引き出し制度が創設されるに至っています。

今回は、預金・貯金(預貯金債権)の相続について説明します。

- 預金・貯金(預貯金債権)とは

- 預金・貯金(預貯金債権)預貯金債権は遺産分割の対象か

- 預金・貯金(預貯金債権)はどのように遺産分割するのか

- 遺産分割前に預金・貯金(預貯金債権)の引き出しはできるのか

預金・貯金(預貯金債権)とは

皆さんは、金融機関に口座を開設してお金を預ければ、必要なときにはお金の払い戻しができます。

この場合、預金者である皆さんが金融機関にお金の保管を委託し、金融機関は、預金者に同種、同額のお金を返還する義務を負っています。これを預金契約といいます。

そして、預金契約に基づき、預金者が、金融機関に対し、預けたお金の払い戻しを請求できる権利を預貯金債権といいます。

預金・貯金を相続するとは、金融機関に対する預貯金債権を相続することを意味します。

相続人は、被相続人と金融機関の間の預金契約上の地位を承継しています。預金債権は、この預金契約上の地位の構成要素の一つと考えることができます。

金融機関に預けたお金を「預金」「貯金」と使い分けるとことがありますが、金融機関に預けたお金という意味ではは同じです。

これまでの経緯として、ゆうちょ銀行・農協(JA)・漁協(JF)については「貯金」、その他の金融機関については「預金」と言われてきたということです。

預貯金債権は相続の対象か

相続が開始すると、被相続人の一身に専属したものを除いて、被相続人の財産に属した一切の権利義務が相続人に承継します(民法896条)。

ここで、一切の権利義務とは、動産・不動産の権利、債権・債務、法律上の地位なども含まれます。

民法896条によれば、被相続人名義の預金・貯金(預貯金債権)が相続の対象となるかは次の要件によります。

- 被相続人の財産に属した権利義務であること

- 被相続人の一身に属した権利義務でないこと

預貯金債権は、金融機関に預けているお金の払い戻しを請求する権利ですから、被相続人の財産に属した権利であることは明らかです。

また、預金契約の性質上、被相続人の死亡によって当然に預金契約が終了することはなく、預金契約上の地位も相続人に承継すると考えられるので、被相続人の一身に属した権利でもありません。

したがって、預貯金債権は相続が開始すると相続人に承継され、相続の対象となると考えられます。

民法896条(相続の一般的効力)

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

遺産分割の対象か

相続人が複数いる場合、相続が開始されると、相続財産は共同相続人の共有に属することになります(民法898条1項)。

しかし、共有状態のままでは相続財産を自由に利用処分ができないため、各相続財産の最終的な帰属先を決めることになります。これが遺産分割です。

預貯金債権は、遺産分割の対象となります。

なお、相続人がひとりしかいない場合、相続人が複数いても遺言によって取得者が特定されている場合は、遺産分割の対象となりません。

可分債権については、相続開始と同時に、法定相続分により当然に共同相続人間で分割されます。

そのため、共同相続人の合意のない限り、可分債権は遺産分割の対象とはなりません。

従来は、預貯金債権も可分債権であるとして、相続開始と同時に法定相続分により当然に分割されるという取り扱いをされてきました(最高裁判所判例昭和29年4月8日(民集8巻4号819頁))。

しかし、最高裁判所判例平成28年12月9日(民集70巻8号2121頁)において、預貯金債権(本件訴訟では普通預金債権、通常貯金債権、定期貯金債権でした。)が遺産分割の対象となるとの判断がされました。

相続開始後に被相続人名義の口座に入金される場合があります。例えば、賃貸不動産の賃料が被相続人名義の口座に入金がされる場合などです。

相続開始後の入金も遺産分割の対象となるかは、共同相続人において、預貯金債権全体が遺産分割の対象とする合意があったかどうかによります。

預貯金債権の遺産分割の方法

預貯金債権の分割方法としては、法定相続分で共有する方法も考えられますが、これだど金融機関における預金契約の解約手続きや1円未満の端数処理などが煩雑となってしまいます。

そのため、遺産分割実務では、共同相続人の一人が口座ごとに単独で全部取得し、そのことにより過不足が生じる場合は、他の相続人に代償金を支払うことで調整することが多いです。

この場合、遺産分割協議書では次のように記載するのが一般的です。

第●条 甲は、別紙遺産目録第●の1の預貯金を取得する。

第●条 甲は、乙に対し、●年●月●日までに、代償金として●●円支払う。

【別紙】 遺産目録

第● ●●銀行●●支店

1 普通預金 口座番号●●●●●●●

2 定期預金 口座番号●●●●●●●

預貯金の調査方法

預貯金については、まずは通帳やキャッシュカードを入手します。

通帳のある金融機関については、複数の口座を開設している可能性がありますので、年金の口座が不明であるとか、家賃収入の口座が不明であるなど、その他にも預貯金口座がありそうなら、全店調査(全ての支店を調べる)を行った方がよいです。

預貯金の調査方法については、次の記事で詳しく説明していますので参考にしてください。

遺産分割前に引き出すことはできるか

遺産分割前の預貯金の引き出し制度

これまでの説明によれば、複数の相続人がいる場合、預貯金債権は遺産分割の対象となるため、共同相続人全員の合意がなければ、遺産分割が終わるまでは預貯金の払い戻しができません。

しかし、葬儀費用の支出など、遺産分割前に預貯金の払い戻しをすることが必要な場合はあります。

そこで、遺産分割前の預貯金の一部の払い戻しの制度が設けられました(民法909条の2)。

これにより、小口の資金需要について、裁判手続きによらずに迅速に対応できることとなりました。

但し、引き出しのできる金額には限度があります。

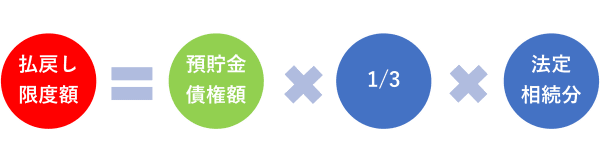

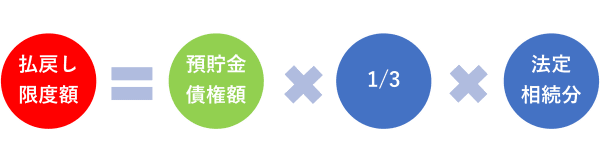

金融機関ごとに①と②のうち少ない金額が引き出し限度額となります。

- 個々の預貯金債権の金額の1/3に引き出しを請求する相続人の法定相続分を乗じた金額

- 150万円(令和5年7月9日現在)

被相続人Xは、甲銀行に普通預金900万円、定期預金900万円、乙銀行に普通預金450万円を有していた。相続人は、Xの子A・B・Cの3人である。

子Aは、民法909条の2により、いくら預貯金の引き出しを受けることができるか。

相続人は子A・B・Cの3人ですので、子Aの法定相続分は1/3となります。

まず、甲銀行について、

普通預金の引き出し限度額は、900万円×1/3×1/3=100万円

定期預金の引き出し限度額は、900万円×1/3×1/3=100万円

となり、合計200万円となりますが、限度額150万円を超えていますので、甲銀行からの引き出し限度額は150万円となります。

一方、乙銀行については、

普通預金の引き出し限度額は、450万円×1/3×1/3=50万円

となり、150万円未満ですので、乙銀行からの引き出し限度額は50万円となります。

この引き出しについては、裁判所の手続きは必要ありません。各金融機関に直接請求が可能です。

預貯金の引き出し制度を利用して共同相続人が預貯金の引き出しを受けた場合、引き出しを受けた金額については遺産分割により取得したものとみなされます。

金融機関では、便宜払いと呼ばれる制度がありました。

便宜払いとは、金融機関がその取引先に対し、正規の手続きを省略して、金融機関の責任においてお金の融通をすることです。

遺産分割に関していえば、被相続人の葬儀費用などの緊急の必要がある場合には、共同相続人全員の同意を得ていなくても、被相続人の預貯金の引き出しに応じるというものです。

しかし、便宜払いには金融機関のリスクが伴います。今後は、民法909条の2に基づく預貯金の引き出し制度のみで対応されるものと考えます。

遺産分割前に相続財産である預金・貯金を引き出す方法については次の記事で詳しく説明しています。

遺産分割前における預貯金の仮分割制度

遺産分割前の預貯金の引き出し制度は、家庭裁判所の手続きによらず迅速に預貯金の引き出しができる便利な制度ですが、引き出しを受けることのできる金額には限度があります。

しかし、相続人としては、喫緊の必要性があり、この限度を超えて預貯金の引き出しを受けたい場合もあります。

そこで、相続人は、家庭裁判所に対し、審判前の保全処分として、被相続人の預貯金の全部又は一部の取得の申立てをすることができます(家事事件手続法200条3項)。

但し、次のことが要件となります。

- 遺産分割調停又は審判が申し立てられている

- 権利行使の必要がある

- 他の共同相続人の利益を害さない