ねこ

ねこ土地を借りて、自宅を建てて住んでいます。建物が古いので全面リフォームしたところ、地主から増改築禁止特約の違反を理由に賃貸借契約を解除すると通知されました。地主は建物を解体して土地を明け渡すように求めていますが、これには応じないといけないのでしょうか。

弁護士の佐々木康友です。

今回は増改築禁止特約について説明します。

借地契約に増改築禁止特約が定められていることがありますが、その場合、地主の承諾や裁判所の許可(借地借家法17条2項)を得ることなく、借地権者が増改築(リフォーム)をしてしまうと、問答無用で借地契約は解除されてしまうのでしょうか。

増改築には相当のお金が掛かっていることが多いですし、まだ建物は十分に使用できるのに借地契約が解除され、建物も解体撤去しなければならないとすると、借地権者にとってはあまりに不合理だとも思います。

今回は、借地契約における増改築禁止特約とは何か、どのような場合に借地契約が解除されてしまうのかについて説明します。

- 増改築禁止特約とは

- 増改築の意味は

- 修繕も増改築に含まれるのか

- 特約に反して増改築をすると借地契約は解除されてしまうのか

- 地主の承諾を得られない場合の裁判所の許可申立ての手続き

- 増改築禁止特約を定める場合のチェックポイント

増改築禁止特約とは

借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいいます(借地借家法2条1号)。

この借地権を設定するため、地主と借地権者との間で締結される契約を借地契約といいます。

借地契約には、土地の利用方法や建物の仕様などに関して、地主と借地権者の合意により、詳細な取り決めを定めることができます。

これを特約といいます。

ただし、借地権者の保護のため、借地権者に不利な特約は無効となる場合があります(借地借家法9条、21条)。

増改築禁止特約とは、次のように借地上の建物の増改築(リフォーム)を制限している特約をいいます。

- 建物の増改築を禁止する

- 賃貸人の承諾を得なければ建物の増改築をしてはならない

- 無断増改築をした場合は催告なく借地契約を解除できる

なお、増改築禁止特約はあくまでも特約ですので、この特約がなければ、借地契約上の他の特約に違反しない限り、自由に増改築することができます。

ただし、民法、借地借家法、建築基準法などの法律に従わなければならないことは当然です。

地主はなぜ増改築禁止特約が定めるのか

増改築禁止特約は借地権者にとっては不利な特約ですので、定める理由があるのは地主の方です。

それでは、地主はなぜ増改築禁止特約を定めるのでしょうか。

借地契約の存続期間は次のとおり相当の長期に及びます。

| 借地権の別 | 借地権の存続期間 | |

|---|---|---|

| 普通借地権(借地借家法3条) | 30年以上(30年未満や期間未設定の場合は30年) | |

| 既存借地権(旧借地法2条) | 堅固建築物 | 30年以上(30年未満や期間未設定の場合は60年) |

| 非堅固建築物 | 20年以上(20年未満や期間未設定の場合は30年) | |

この間、地主は土地を貸している以上自由に使用することができません。

その上、建物が増改築されてしまうと、地主にとっては次のような不都合が生じます。

- 増改築されてしまうと、建物の耐用年数が延長し、更新拒絶の正当事由が具備しにくくなる

- 建物のが朽廃しにくくなる(旧借地法に基づく借地権(既存借地)の場合)

- 建物買取請求権により高額で建物を買い取らなければならない

こうなってしまっては、地主はいつまでも借地権者から土地を返してもらえない事態になってしまいます。

そこで、借地契約に増改築禁止特約を定めることにより、増改築で建物の耐用年数が延長し、借地契約の更新が繰り返されることを防ぎたいと考えるのです。

そもそも増改築禁止特約は許されるのか

そもそも、たとえ借地上の建物であったとしても、自分の所有している建物についてどのような増改築をしようと自由であるとも思われます。

したがって、借地上の建物の増改築を制限する特約は、借地権者に一方的に不利な特約であるとして、借地借家法9条又は21条により無効となるのではないかとも考えられます。

しかし、上にも述べたとおり、増改築を無制限に許してしまうと地主にとって過大な負担となることもあります。

そこで、増改築禁止特約を定めることは有効であると考えられています。

借地借家法17条2項において、地主の承諾を得られない場合の裁判所による承諾に代わる許可の手続が設けられているのも、増改築禁止特約が有効であることを前提としているといえるでしょう。

増改築とは

増改築とは

さて、増改築禁止特約は有効であるとして、それでは「増改築」とはどのような行為を意味するのでしょうか。

地主の承諾に代わる裁判所の許可について定めた借地借家法17条2項では「増改築」という言葉が用いられていますが、その意味は定義されていないため問題となります。

一般には、増改築とは次のようなものだと考えられています。

| 種類 | 内容 |

|---|---|

| 増築 | 建物に工作を加えて床面積を増加する、付属建物を新たに建築する。 |

| 改築 | 従前の建物に代えて建物を建築すること 火災などで滅失した建物を全部を新築又は一部を改築する 従前の建物を取り壊して全部を新築又は一部を改築する 建物の主要構造部(柱、床、はり、屋根又は階段)を取り換える(大規模修繕) |

改築した結果、床面積が増加する場合もあります。この場合は、改築だけでなく増築にも該当すること考えられますので、増築と改築の区別は明確とはいえません。

新築することや大規模修繕もに改築に含まれることに注意しましょう。

修繕も増改築に含まれるのか

建物を長く使っていれば、部分的に破損や不具合が生じることがあり、修繕を行う必要が生じることがあります。

「修繕」について明確な定義があるわけではありませんが、一般には建物の損傷や老朽化した部分を修理・補修し、建物の使用に適した状態を維持または回復する行為のことをいうでしょう。

例えば、次のようなイメージです。

| 修繕 | 内容 |

|---|---|

| 外壁のひび割れや塗装の補修 | 劣化した外壁の修理や、雨水の侵入を防ぐための塗装作業。 |

| 屋根の防水加工や雨漏り修理 | 屋根の劣化により発生する雨漏りを防ぐための防水処理や修理。 |

| 給排水設備の修理・交換 | 水漏れや詰まりの解消のための配管や水道設備の補修や交換。 |

| 窓やドアの修理・交換 | 老朽化や破損によって機能が低下した窓やドアを補修・交換することで、防犯性や断熱性を確保する。 |

| 床や階段の補修 | 使用による傷や破損を修復し、安全に利用できるようにするための補修。 |

それでは、このような修繕も増改築に含まれるのでしょうか。

修繕も増改築に含まれることとなると、増改築禁止特約がある場合、修繕をするために逐一地主の承諾を得る必要が生じます。

修繕の必要は日常的に発生し得るものですから、逐一地主の承諾を得なければならないとすればあまりに面倒です。

そもそも建物は借地権者の所有なのですから、このような日常的な修繕についてまで制限を受ける理由はないものとも考えられます。

修繕が増改築に含まれるかについて争われた訴訟では、次のとおりに判断されています(東京地裁昭和47年5月31日)。適切な判断といえるでしょう。

建物を修繕することは建物所有者の権利であるため、建物を維持保存するために行われる通常の修繕を禁止する特約は無効と解され、増改築には含まれない。

反対に増改築禁止特約の目的が、建物の耐用年数が延長することによって、借地権の存続期間に影響を与えることを防ぐことにあることを考えると、耐用年数を大幅に延長することとなる大規模な修繕は増改築に含まれると考えられます。

なお、通常の修繕と増改築に含まれる大規模な修繕の違いについて明確な基準はないので、個別具体的に検討することとなります。

地主が借地契約に増改築禁止特約を定めるのは、増改築により建物の耐用年数が延長し、その結果として借地契約が更新されることを防ぐことにありますので、大規模修繕も増改築に含まれるものと考えられています。

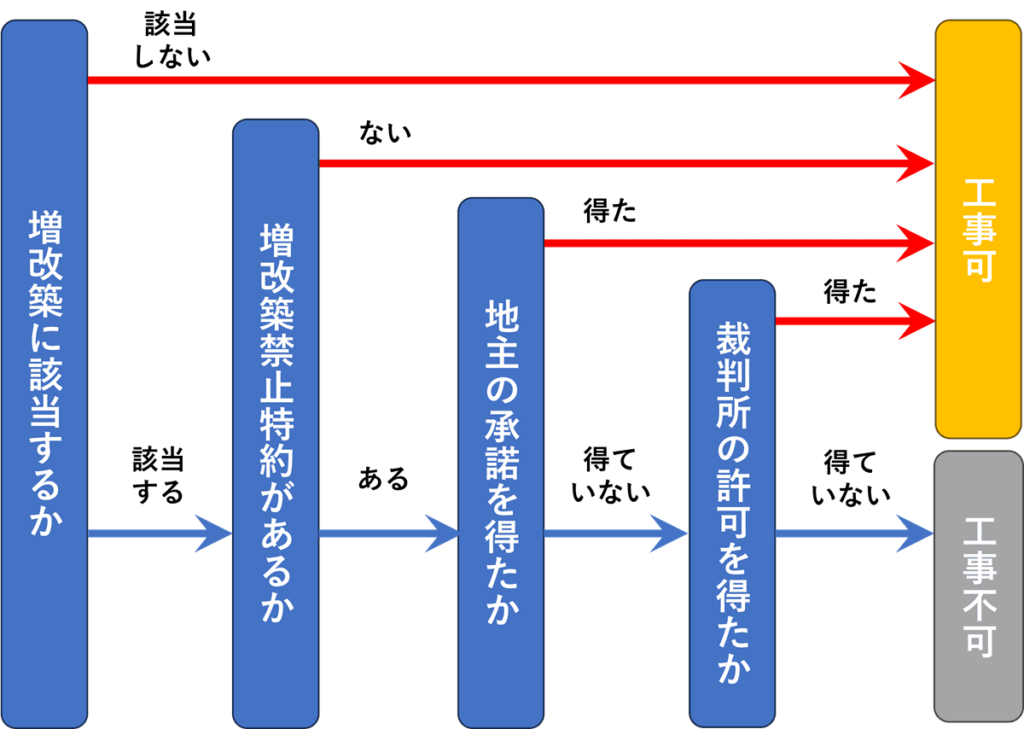

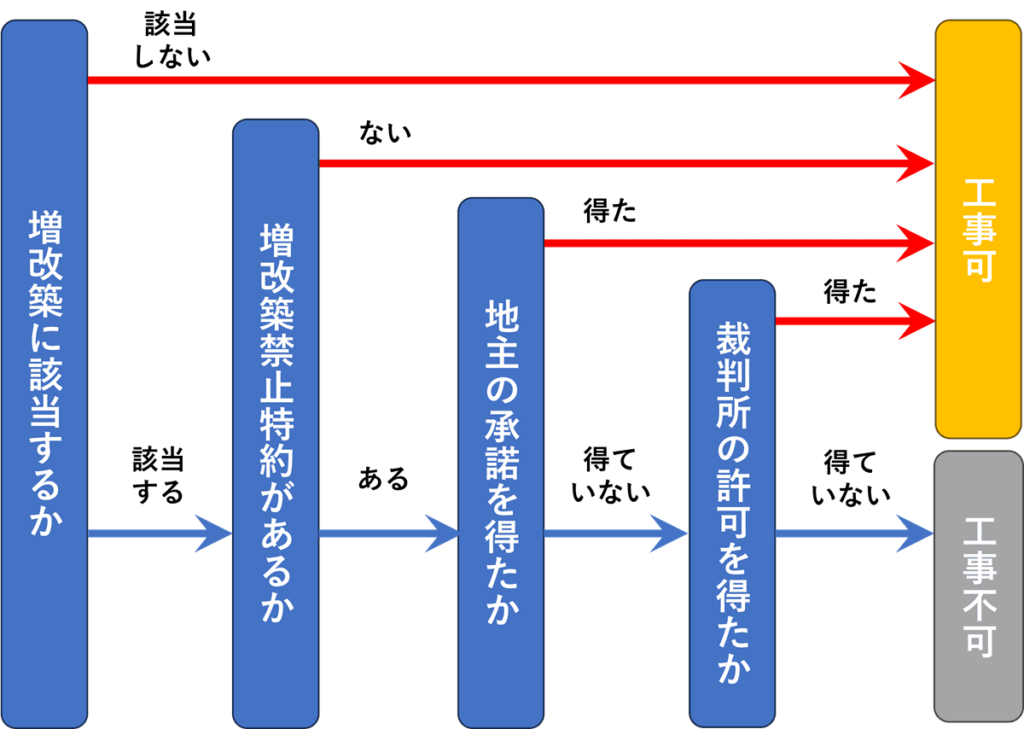

増改築禁止特約が定められている場合

地主の承諾か地主の承諾に代わる裁判所の許可が必要

借地契約に増改築禁止特約が定められている場合、増改築工事に着手する前に、

- 地主の承諾を得る

- 地主の承諾に代わる裁判所の許可(借地借家法17条2項)を得る

ことのいずれかが必要になります。

増改築禁止特約の規定の文言

借地契約には増改築禁止特約として次のような趣旨の文言が定められることが多いです。

- 借地人は、貸主の事前の書面による承諾を得ることなく、建物の増改築、改修または改造をしてはならない。

- 本契約に基づき賃借した土地上の建物について、借地人は、貸主の書面による同意なく増築または改築を行ってはならない。

- 本土地の賃貸借期間中、借地人は建物の増改築を行う場合、事前に貸主の書面による許可を必要とする。

- 借地人は、本契約で賃借した土地上の建物の増改築について、貸主の事前の同意なく行うことはできない。

- 貸主の承諾なく借地人が増改築をした場合、貸主は催告なく借地契約を解除できる。

明確に増改築について定めていなくても「土地の用法又は現状を変更してはならない」などと書かれている場合、増改築禁止特約の趣旨であると判断されることもあります。

借地契約が解除されないための要件

増改築禁止特約がある場合、地主の承諾も裁判所の許可も得ないまま増改築をすると、地主は、債務不履行として借地契約を解除することができます。

しかし、借地人が建物を使用収益するために必要な増改築であって、地主に大きな影響を及ぼさないものについてまで、地主の承諾も裁判所の許可も得ていないまま増改築を実行したからといって、一律に債務不履行として借地契約を解除を認めてしまうのはどうでしょうか。

土地の有効利用の点からも土地の借地権者に過度の負担を与えるという点からも行き過ぎの対処と思われます。

そこで、最高裁判所の判例では次のとおりとされていますとされています(最判昭和41年4月21日)。

地主の承諾も裁判所の許可も得ていないとしても、その増改築が借地権者の通常の土地利用に相当するものであり、地主に著しい支障を及ぼすものではない場合、信頼関係を破壊するおそれがあると認めるに足りない場合は、解除権は行使できない。

増改築禁止特約がある場合で、地主の承諾を得るか地主の承諾に代わる裁判所の許可を得ないまま増改築を行ったとしても、借地契約が解除されないためには、次の二つを満たす必要があります。

- 増改築が借地権者の通常の土地利用に相当するものであること

- 地主に著しい支障を及ぼすものでないこと

これらについては具体的な判断基準が示されているわけではなく、ケースバイケースで考えていくしかありませんが、過去の裁判例では次のように述べられており参考になります。

本件賃貸借契約の特約において、増新築、改築大修繕を行うときは賃貸人の許諾を必要とすると定めている趣旨は、増改築工事により本件建物の耐用年数が大幅に延長され、借地権の存続期間に影響を及ぼすことを避ける点にある

一般に増改築禁止特約は、建物の構造や現状等が借地法上の借地権の存続期間に影響し、解約申入れの正当事由の一資料になり得ることからこれらに影響を与えるような増改築を避ける趣旨で定められるものと解されるから、借地契約上禁止される「改築または増築」に当たるか否かは、かかる改築または増築を行うことが借地法上の借地権の存続期間に影響し、または、解約申入れの正当事由に影響を及ぼす程度の改築または増築であるか否かという点を考慮して決するのが相当である

増改築禁止特約が定められる趣旨から考えれば、建物の耐用年数が大幅に増加することにより、地主による借地契約の更新拒絶の正当事由が成立しなくなるなど、借地権の存続期間に影響を及ぼす程度の増改築である場合、地主の承諾を得るか地主の承諾に代わる裁判所の許可を得ずに増改築を行うと、借地契約が解除される危険があると考えられるでしょう。

増改築許可の裁判

借地契約に増改築禁止特約が定められていると、借地権者は地主の承諾がなければ増改築できないことになります。

しかし、借地権者にとっては通常の土地利用のために必要な増改築であるのに、地主の承諾が得られなければ一切増改築ができないというのは、借地権者の土地を利用する権利を制限しすぎるものだと考えられます。

だからといって、地主の承諾を得ないまま増改築をしてしまうと、借地権者は借地契約を解除されてしまう危険があります。

そこで、借地契約に増改築禁止特約が定められている場合に、地主の承諾が得られなくても、裁判所から承諾に代わる許可を得ることができれば、借地権者が増改築を行うことができる仕組みが設けられました(借地借家法17条2項)。

裁判所が公平な立場で判断することによって、地主による増改築の不当な拒否を防ぎ、借地権者の利益を保護する仕組みが導入されています。

当事者

増改築許可の裁判の申立人は増改築を求める借地権者です。

相手方は地主になります。

申立ての内容

借地権者は、図面などによって許可を求める増改築の内容を特定する必要があります。

増改築の内容が分からなければ、裁判所としても増改築を許可するべきかどうか判断することができないからです。

判断基準

土地の通常の利用上相当であることが要件となります。

これは、関連する法律、土地の位置、広さ、周囲の土地との関係などからみて客観的に相当である増改築を意味するとされています。

具体的な判断基準があるわけではないので、ケースバイケースで考えていくしかありませんが、家族が増えたため必要なスペースを増築するとか、周囲の建替えにあわせて同程度の増築する場合などには、土地の通常の利用上相当であると判断されることが多いといえます。

附随裁判

地主の承諾に代わる裁判所の許可がされる場合、附随裁判として、借地権者に対し、地主への金銭の支払い(財産上の給付)をするように命じられるのが通例です。

裁判所の許可により、地主は、借地契約の更新拒絶の正当事由が認められず、借地権者による建物買取請求の買取価額も増加することにより、不利益を受ける可能性が高いため、地主と借地権者の間の利益の調整を図る必要が生じるためです。

一切の事情の考慮

増改築の許可や附随裁判をする場合、裁判所は、借地権の残存期間、土地の状況、借地に関する従前の経過その他一切の事情を考慮することとされています。

ここでいう借地権の残存期間、土地の状況、借地に関する従前の経過については必ず考慮することとされています。

借地権の残存期間については、残存期間が短いほど許可が受けにくくなるか、許可を受けられても附随裁判の財産上の給付の金額が高くなる傾向にあると思われます。

建物の種類・構造・規模・用途などの変更を伴う場合

借地契約では、建物の種類・構造・規模・用途などの条件が定められていることがあります(借地借家法17条1項参照)。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 種類 | 硬固建築物、非硬固建築物など |

| 構造 | 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造など |

| 規模 | 階数、延べ面積、高さなど |

| 用途 | 居宅、店舗、事務所、工場など |

借地契約に定められている建物の種類・構造・規模・用途の条件の範囲内で増改築が行われる場合は、増改築禁止特約についてのみが問題となります。

しかし、建物の種類・構造・規模・用途の条件の範囲を超えて増改築が行われる場合は、増改築禁止特約のみならず建物の種類・構造・規模・用途の条件に反しているかも問題となりますので注意が必要です。

これから増改築禁止特約を定める際の留意点

増改築禁止特約は、借地権者の土地・建物の利用にとって大きな制約となり、後のトラブルとなることも考えられます。

そのため、借地契約を締結するにあたり、増改築禁止特約を定めることとなる場合、後のトラブルを避けるた事前に内容を精査することが大切です。

まず、契約書における特約の内容をチェックし、増改築の制限がどの程度か(禁止されているのか地主の承諾が必要なのか、小規模な修繕まで制限されているのかなど)を確認しましょう。

これに加え、将来的な生活設計も考慮しておくことが重要です。

例えば、家族構成やライフスタイルの変化により、居住スペースの拡張が必要になる可能性がある場合、その計画をもとに特約の内容が生活にどのように影響するかも検討しましょう。

制限が厳しすぎる場合は、契約前に地主と交渉して、特約の内容を緩和することを検討するべきでしょう。

特約内容が不明確であったり不安がある場合、弁護士などの専門家に相談し、契約内容を理解した上で締結することが望ましいです。

まとめ

増改築禁止特約は、借地権者にとって、土地や建物の利用に関わってくる重要な制約となります。

特約の内容や地主の承諾要件は契約ごとに異なるため、しっかり確認しておくことがトラブルの防止に役立ちます。

どうしても地主から承諾が得られない場合は裁判所の許可を求める手続もあります。

さいたま未来法律事務所では、不動産法務に関する豊富な経験をもとに、借地契約に関するお悩みや増改築にまつわる問題の解決を丁寧にサポートいたします。