ねこ

ねこ事業用定期借地権について知りたい人「事業用定期借地権で土地を貸すことを考えています。公正証書で契約しないといけないそうですが、法律を読んでもよくわからないので、どのような仕組みなのか教えてもらいたいです。」

弁護士の佐々木康友です。

今回は事業用定期借地権についてわかりやすく説明します。

事業用定期借地権は、普通借地権とは異なり、一定期間の経過により借地契約が確定的に終了しますので、地主にとっては利用しやすい借地権です。

しかし、利用しやすい反面、成立要件は厳格ですし、公正証書の作成など手間が掛かります。

事業用定期借地権の仕組みを十分に理解して、借地借家法の規定に従った契約を行わないと、事業用定期借地権の効力が発生せず、普通借地権となってしまい、長期にわたり土地が戻ってこない事態にもなりかねません。

記事はかなり長くなりますが、わかりにくい事業用定期借地権について丁寧にわかりやすく説明していますので、ぜひ最後までご覧ください。

- 事業用定期借地権とは

- 普通借地権や一般定期借地権との違いは

- 事業用定期借地権の要件は

- 事業用定期借地権の中途解約はできるのか

- 事業用定期借地権の登記はできるのか

- 事業用定期借地権の更新はできるのか

- 事業用定期借地権の延長はできるのか

- 権利金の支払は必要か

そもそも定期借地権とは

以下、土地の貸主(借地権設定者)のことを地主といい、土地の借主のことを借地権者といいます。

事業用定期借地権は定期借地権の一類型です。

事業用定期借地権について説明する前に、そもそも定期借地権とは何かについて説明しましょう。

普通の借地権(普通借地権)では、借地権の存続期間が満了しても、地主は簡単には土地の明渡しをしてもらえません。

地主は借地権者に対し遅滞なく借地契約の更新拒絶をしなければならず(借地借家法5条)、しかも更新拒絶には正当事由が必要です(借地借家法6条)。

裁判所は簡単には正当事由を認めてくれず、認めてくれる場合でも立退料の支払いが命じられることが多いです。

こういった制度は、借地権者を保護することにはなりますが、いったん土地を貸すと借地権が簡単には消滅しないことから、土地所有者が土地を貸そうとせず、土地活用が阻害されることにもなりかねません。

そこで、借地借家法では、一定期間が経過すると土地が確定的に返還される制度が創設されました。

これを定期借地権といいます。

定期借地権の場合、借地権の存続期間が満了すると、借地契約は更新されることなく借地権が消滅し、借地上に建物がある場合は更地にして返還することになります。

広い意味の定期借地権としては、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。

今回は、このうち事業用定期借地権(借地借家法23条)について説明します。

事業用定期借地権とは

事業用定期借地権とは、借地借家法23条に規定する定期借地権です。

広い意味での定期借地権には、

- 一般定期借地権(借地借家法22条)

- 事業用定期借地権(借地借家法23条)

- 建物譲渡特約付借地権(借地借家法24条)

がありますが、事業用定期借地権はその一類型であり、その名の通り事業用に限られた定期借地権です。

それでは、事業用定期借地権とはどのような借地権なのでしょうか。

これは、

- 普通借地権との違い

- 一般定期借地権との違い

を意識することにより理解しやすくなります。

そこで、以下では、普通借地権、一般定期借地権との違いを意識しつつ、事業用定期借地権の性質を説明します。

なお、建物譲渡特約付借地権については次の記事で説明しています。

事業用定期借地権と普通借地権の違い

まずは、事業用定期借地権と普通借地権との違いから説明しましょう。

普通借地権では、借地権者に対し次の3つの権利が認められます。

しかし、事業用定期借地権ではこれらが認められません。

- 借地契約の更新(借地借家法5条)

- 建物の築造による存続期間の延長(借地借家法7条)

- 地主に対する建物買取請求権(借地借家法13条)

この3つの権利は、借地権者の保護を厚くするため、普通借地権で認められているものですから、地主にとっては大きな負担となるものです。

これが事業用定期借地権では認められないのですから、普通借地権と比べれば、地主にとってはかなり有利な条件になることが分かります。

普通借地権の場合、借地契約の更新(借地借家法5条、6条)、建物の築造による存続期間の延長(同法7条)、建物買取請求権(同法13条)を認めない特約をしても、同法9条、16条により無効となります(強行規定)。

事業用定期借地権の場合、強行規定である借地借家法9条、16条が適用されないため(同法22条)、これらに反する特約をしても無効とはならない仕組みになります。

事業用定期借地権では認められない3つの権利について補足して説明すると次のとおりとなります。

借地契約の更新がない

普通借地権では、借地権の存続期間が満了しても、借地権者は借地契約の更新請求ができます(借地借家法5条)。

地主は、正当事由がなければ更新を拒絶できません(借地借家法6条)。

これに対し、事業用定期借地権では、借地契約の更新がありません。

つまり、借地契約は更新せずに終了します。

建物の築造による存続期間の延長がない

普通借地権では、借地権の存続期間満了前に建物を再築した場合、借地権者の承諾(2ヶ月以内に異議を述べない場合も承諾があったものとみなされる)があれば存続期間を延長できます(借地借家法7条)。

これに対し、事業用定期借地権では、存続期間の延長はありません。

地主に対する建物建物買取請求権がない

普通借地権では、借地権の存続期間が満了して借地契約を更新しない場合、借地権者は、地主に借地上の建物を時価で買い取るように請求ができます(建物買取請求権、借地借家法13条)。

これに対し、事業用定期借地権では、建物買取請求権がありません。

一般定期借地権と事業用定期借地権の違い

上でも説明しましたが、広い意味での定期借地権には、次の3つがあります。

- 一般定期借地権(借地借家法22条)

- 事業用定期借地権(借地借家法23条)

- 建物譲渡特約付借地権(借地借家法24条)

建物譲渡特約付借地権は特殊な借地権なので、一般定期借地権と事業用定期借地権の違いに着目しながら説明しましょう。

一般定期借地権と事業用定期借地権の違いは、次の3点です。

- 借地上の建物の用途制限があるかどうか

- 借地権の存続期間

- 公正証書による契約が必要かどうか

一般定期借地権は特徴は次のとおりになります。

- 用途制限がない

- 借地権の存続期間は50年以上

- 契約は書面であればよく、公正証書でなくていもよい

これに対し、事業用定期借地権は次のとおりになります。

- 専ら事業の用に供する建物の所有が目的

- 借地権の存続期間を10年以上50年未満

- 公正証書で契約しなければならない

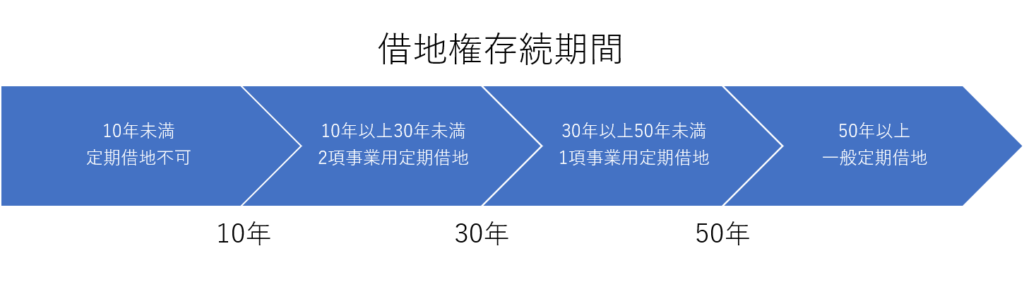

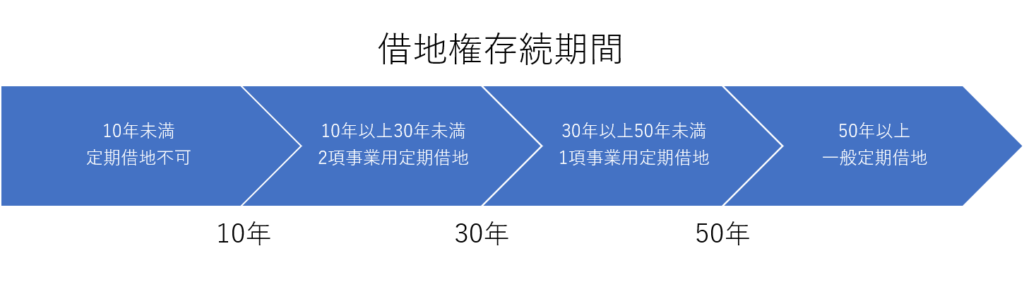

さらに、事業用定期借地権は、存続期間の違いにより2種類に分けられます。

- 存続期間が30年以上50年未満のもの(1項事業用定期借地権)

- 10年以上30年未満のもの(2項事業用定期借地権)

どちらの事業用定期借地権についても、存続期間を除いて実質的には同じ効果が発生しますが、要件は大きく異なっています。

以上の一般定期借地権と事業用定期借地権の違いを表にまとめると次のとおりとなります。

| 一般定期借地権 (借地借家法22条) | 事業用定期借地権 (借地借家法23条) | |

|---|---|---|

| 用途の要件 | なし | 専ら事業用途 |

| 存続期間 | 50年以上 | 30年以上50年未満(1項) 10年以上30年未満(2項) |

| 契約 | 書面であればよい (公正証書でなくてよい) | 公正証書でなければならない |

明確な違いは借地権の存続期間でしょう。

事業用定期借地権は10年以上50年未満、一般定期借地権は50年以上といったように、はっきりと期間が分かれています。

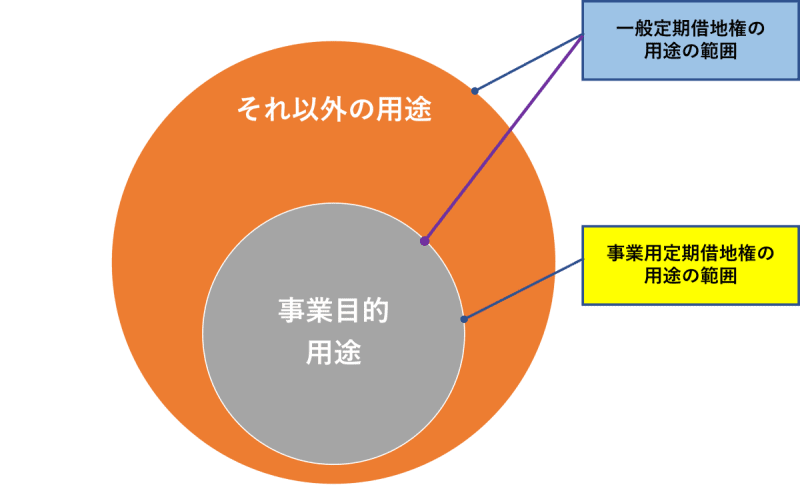

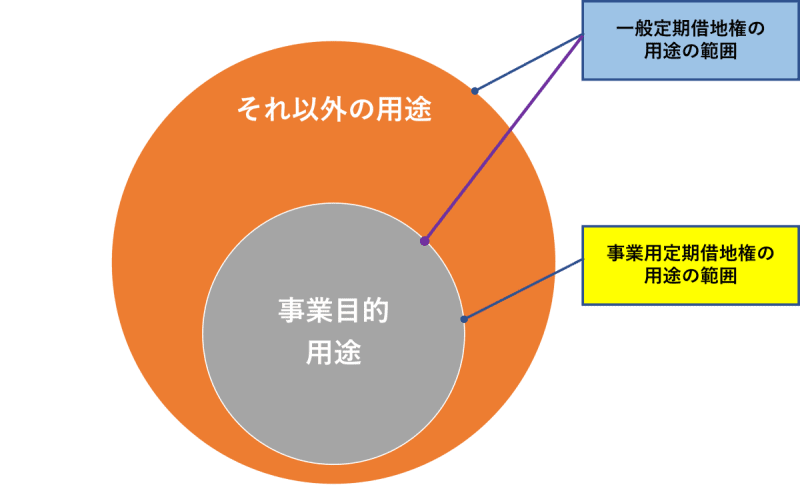

建物の用途の違いとしては、事業用定期借地権ではその名のとおり事業用途目的に制限されますが、一般定期借地権では、事業用途目的を含めて制限されていません。

一般定期借地権は、50年以上の長期に及ぶため、戸建て住宅やマンションの敷地として使用する場合に設定されることが多いです。

つまり、存続期間50年未満で定期借地権を設定できるのは、事業用途目的の場合だけということですね。

1項事業用定期借地権と2項事業用定期借地権

冒頭にも述べましたが、事業用定期借地権は、借地権の存続期間の違いにより、1項事業用定期借地権と2項事業用定期借地権の2種類に分かれています。

借地借家法では、それぞれについて、個別に要件が定められています。

以下、1項事業用定期借地権と2項事業用定期借地権の共通点と相違点を説明していきます。

| 1項事業用定期借地権 | 2項事業用定期借地権 | |

|---|---|---|

| 条文 | 借地借家法23条1項 | 借地借家法23条2項 |

| 用途目的 | 専ら事業の用に供する建物を所有する目的 | 専ら事業の用に供する建物を所有する目的 |

| 存続期間 | 30年以上50年未満 | 10年以上30年未満 |

| 特約 | ・更新をしないこと ・建物の築造による期間の延長がないこと ・建物買取請求をしないこと | なし |

| 要式 | 公正証書による契約 | 公正証書による契約 |

共通点

次の要件は、1項事業用定期借地権と2項事業用定期借地権で共通です。

- 専ら事業の用に供する建物の所有が目的であること

- 公正証書によって契約しなければならないこと

相違点

1項事業用定期借地権では、次の3点を特約で定める必要があります。

これらの特約を定めないと、そもそもにおいて定期借地権としての効果が発生しません。

- 更新をしない

- 建物の築造による期間の延長がない

- 建物買取請求をしない

これに対し、2項事業用定期借地権では、これらの特約を定める必要はありません。

特約を定めなくても、実質的には1項事業用定期借地権で定める特約と同じ効果が発生します。

これは、次のとおり、2項事業用定期借地権について定める借地借家法23条2項の条文自体が、特約を定めた場合と同じ効果が発生する内容となっているからです。

借地借家法23条2項(事業用定期借地権等)

専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上30未満として借地権を設定する場合には、第3条から第8条まで、第13条及び第18条の規定は、適用しない。

上の借地借家法23条2項の条文にある「第3条から第8条まで、第13条及び第18条」とは、次の内容について定めた規定になりますが、これらの規定が適用されないことにより、1項事業用定期借地契約で特約を定める内容(「借地権の更新をしない」「建物の築造による借地権の期間の延長をしない」「建物買取請求権がない」)と同じ効果が発生するのです。

| 条項 | 条項の内容 |

|---|---|

| 借地借家法3条~6条、8条、18条 | 借地権の更新 |

| 借地借家法7条 | 建物の築造による借地権の期間の延長 |

| 借地借家法13条 | 建物買取請求権 |

以下、1項事業用定期借地権と2項事業用定期借地権のそれぞれについて、要件を確認していきます。

1項事業用定期借地権の要件

まず、どのような要件を満たせば、1項事業用定期借地権となるのでしょうか。

借地借家法23条1項の条文を確認しておきましょう。

借地借家法23条1項(事業用定期借地権等)

専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。

一見して理解するのは容易ではありませんが、借地借家法23条1項によれば、以下の内容を満たす借地権が1項事業用定期借地権となります。

- 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とすること

- 存続期間が30年以上50年未満

- 更新をしない特約があること

- 建物の築造による期間の延長がない特約があること

- 建物買取請求をしない特約があること

- 公正証書によって契約されていること

上の①~⑥について一つずつ説明していきます。

①専ら事業の用に供する建物の所有を目的とすること

事業用定期借地権は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とすることが必要となります。

それでは、専ら事業の用に供する建物とはどのような建物でしょうか。

ここが事業用定期借地権で一番問題となるところです。

事業には、営利目的から非営利目的まで、民間から公共まで、幅広く含まれます。

専ら事業の用に供する建物といっても、

・オフィス

・工場

・店舗

・劇場

・競技場

といったものだけでなく

・病院

・学校

・幼稚園

・保育園

・宗教施設

といった非営利・公共のものまで含まれます。

専ら事業の用に供する建物の意味は非常に漠然としているので、むしろ専ら事業の用に供する建物に含まれないものを考えた方がイメージがしやすいと思います。

そこで、専ら事業の用に供する建物に含まれない場合について、以下に説明します。

居住の用に供するもの

まず、居住の用に供する建物は、専ら事業の用に供する建物に含まれません。

借地借家法23条1項には、

専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)

と規定されています。

つまり、条文から、専ら事業の用に供する建物には、居住の用に供する建物は含まないことになります。

居住の用に供する建物とは、ある特定の人が継続的に起臥寝食(きがしんしょく)する建物をいいます。

起臥寝食(きがしんしょく)とは、寝起き、食事など日常生活を送ることを意味します。

・一戸建て

・マンション

・老人ホーム

・社員寮

などが含まれます。

他方、次のものは含まれません。

・ホテル

・旅館

ホテル・旅館は、人が寝起き、食事をしたりする建物ですが、特定の人が継続的にするものではないので、居住の用に供する建物には含まれず、事業の用に供する建物とされます。

「専ら」の意味

「専ら」事業の用に供する建物とは、建物のすべてが事業の用に供されているものをいいます。

一部でも居住の用に供されている建物は、専ら事業の用に供されている建物にはならず、居住の用に供するものとなります。

例えば、会社の敷地内に社員寮があったり、会社ビルの上階が社員寮になっている場合などがありますが、専ら事業の用に供する建物とはいえず、事業用定期借地権とはならないので注意が必要です。

事業用定期借地権の設定を受けて建築した建物において、借地権者がその一部を居住用として使用している場合があります。

建物の一部であっても居住用に使用すれば、事業用定期借地権の「専ら事業の用に供する建物」の要件に反します。

地主は、借地契約に定めた用法の違反を理由として、特段の事情のない限り借地契約を解除することができます。

地主が、このような用法違反があることを知りながら、これを長期にわたり見過ごしていた場合、地主と借地権者の黙示の合意により、事業用定期借地権を普通借地権に変更した解釈されるおそれがありますので注意が必要です。

②存続期間が30年以上50年未満

1項定期借地権の存続期間は、30年以上50年未満の範囲で期限を確定させる必要があります。

つまり、

- ●年●月●日まで

- 契約日から●年

といった形で期限が定まっていなければなりません。

したがって、

- 存続期間を定めない

- 30年未満、50年超の存続期間を定めている

- 存続期間の満期について幅を持たせて定めている

といった場合、1項事業用定期借地権としての効果は発生しません。

ただし、その場合でも1項事業用定期借地契約が無効となるとは限りません。

契約内容によって、1項事業用定期借地権ではなくても、2項事業用定期借地権、一般定期借地権、普通借地権の設定契約としては有効と扱われることはあり得ます。

③更新をしない特約があること

1項事業用定期借地契約において、更新(借地借家法5条)をしない旨の特約を具体的に明記する必要があります。

1項事業用定期借地契約書の表題に「事業用定期借地契約」などと記載されていても、1項事業用定期借地権としての効力は発生しませんので注意が必要です。これについては他の特約も同様です。

普通借地権の場合は、借地借家法9条により、更新しない特約をしても無効とされますが、1項事業用定期借地権については、借地借家法23条1項において「第9条の…規定にかかわらず」とされていることにより、更新しない特約をしても無効とならないのです。

④建物の築造による期間の延長がない特約があること

1項事業用定期借地契約 において、建物の築造による期間の延長(借地借家法7条)がない旨の特約を具体的に明記する必要があります。

なお、借地権の存続期間30年以上50年未満の範囲内であれば、存続期間の延長は認められるものと考えられます。

存続期間を延長しても、借地権者の不利にはならないからです。

例えば、存続期間30年の事業用定期借地について、存続期間満了前に存続期間を40年に延長することは許されます。

普通借地権の場合は、借地借家法9条により、建物の築造による期間の延長がない特約をしても無効とされますが、1項事業用定期借地権については、借地借家法23条1項において「第9条の…規定にかかわらず」とされていることにより、更新しない特約をしても無効とならないのです。

⑤建物買取請求をしない特約があること

1項事業用定期借地契約 において、建物買取請求(借地借家法13条)をしない旨の特約を具体的に明記する必要があります。

普通借地権の場合は、借地借家法16条により、建物買取請求をしない特約をしても無効とされますが、1項事業用定期借地権については、借地借家法23条1項において「第16条の規定にかかわらず」とされていることにより、更新しない特約をしても無効とならないのです。

上記③~⑤の3つの特約を全て定める必要があるかについては考え方が分かれますが、登記実務上は、3つの特約は不可分であると考えられています。

そのため、紛争を避ける観点からも、事業用定期借地権設定契約では、③~⑤の特約をすべて定めなければならないと考えるべきでしょう。

⑥契約が公正証書によってされていること

一般定期借地権(借地借家法22条)については、書面であれば公正証書によることまでは要求されませんでしたが、事業用定期借地契約は、公正証書によらなければなりません(借地借家法23条3項)。

公正証書によらない事業用定期借地権設定解約は無効となってしまいますので注意が必要です。

事業用定期借地契約を締結する場合、公正証書の作成の前に、契約の内容について確認する覚書を作成することも多いです。

しかし、この覚書は、あくまでも当事者間で契約の内容を確認するものに過ぎないものと考えた方が無難でしょう。

事業用定期借地契約を成立させるには公正証書の作成が必要です。

まとめ

以上が、1項事業用定期借地権の要件になります。長くなったので、おさらいで要件を掲げておきます。

- 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とすること

- 存続期間が30年以上50年未満

- 更新をしない特約があること

- 建物の築造による期間の延長がない特約があること

- 建物買取請求をしない特約があること

- 公正証書によって契約されていること

2項事業用定期借地権の要件

次に、どのような要件を満たせば、2項事業用定期借地権となるのでしょうか。

借地借家法23条2項の条文を確認しておきましょう。

借地借家法23条1項(事業用定期借地権等)

専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合には、第3条から第8条まで、第13条及び第18条の規定は、適用しない。

2項事業用定期借地権の要件は、1項事業用定期借地権に比べればずっとシンプルです。

- 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とすること

- 存続期間が10年以上30年未満

- 公正証書によって契約されていること

上記3つの要件の考え方は1項事業用定期借地権と同じです。

存続期間が1項事業用定期借地権とは異なる(10年以上30年未満)ことに注意しましょう。

2項事業用定期借地権では、

- 更新をしないこと

- 建物の築造による期間の延長がないこと

- 建物買取請求をしないこと

については、特約を定めなくても、2項事業用定期借地権について定めた借地借家法23条2項の条文自体に「第3条から第8条まで、第13条及び第18条の規定は、適用しない」と定められていることから、1項事業用定期借地権と同じ効果が生じることはここで説明しました。

事業用定期借地権の効果

事業用定期借地権が成立すると、

- 借地契約の更新をしない

- 建物の築造による存続期間の延長がない

- 建物買取請求権をしない

という効果が認められます。

これは、1項事業用定期借地権、2項事業用定期借地権とも同じです。

ただし、次のとおり、効果の発生原因は異なりますので、法律的に厳密な意味では効果は同じではありません。

| 事業用定期借地権の別 | 発生原因 |

|---|---|

| 1項事業用定期借地権 | 「更新をしないこと」「建物の築造による期間の延長がないこと」「建物買取請求をしないこと」について特約を締結することにより効力が生じる。 |

| 2項事業用定期借地権 | 借地借家法23条2項の規定「第3条から第8条まで、第13条及び第18条の規定は、適用しない」により効力が生じる。 |

事業用的借地権の効果により、存続期間が満了すると借地権は消滅し、借地上に建物がある場合は更地にして返還することになります。

その他の事項については、借地借家法の規定に従います。

事業用定期借地権の更新はできなくても再契約は可能

事業用定期借地権を含む定期借地権の特質は、借地権の存続期間が満了すると、借地契約は更新せず、借地権が消滅することです。

特約を定めることにより、事業用定期借地権設定契約であっても更新できるとすると、そもそも事業用定期借地権の本質に反することになります。

そのため、事業用定期借地権を更新する特約を定めることはできないと考えるべきです。

とはいえ、借地権者としては、事業用定期借地権の存続期間の満了後も継続して土地を使用したい場合があります。

地主としても、普通借地権ではなく、事業用定期借地権であれば、土地を継続して使用してもらっても構わないということもあるでしょう。

そこで、当初の借地契約の終了後、事業用定期借地権を再度設定すること、つまり、事業用定期借地権設定契約の再契約をすることは認められます。

事業用定期借地権設定契約の再契約について詳しくは次の記事で説明しています。

事業用定期借地権の延長はできる

事業用定期借地権を延長することも可能です。

借地借家法23条に定められた事業用定期借地権の存続期間の範囲内であれば、延長することは可能と考えられます。

1項事業用定期借地権の存続期間は30年以上50年未満ですから、例えば、30年を40年に延長することは可能です。

2項事業用定期借地権の存続期間は10年以上30年未満ですから、例えば、20年を25年に延長することは可能です。

しかし、2項事業用定期借地権の対象期間から、1項事業用定期借地権の対象期間に延長することはできないものと考えます。

例えば、事業用定期借地権の存続期間を20年(2項の範囲)から40年(1項の範囲)に延長するような場合です。

1項事業用定期借地権と2項事業用定期借地権は成立要件が異なるためです(借地借家法23条1項と2項を比較してください。)。

事業用定期借地権の登記

事業用定期借地権の設定登記を申請する場合、借地借家法23条に基づく定期借地権であることが登記事項とされます。

また、添付書類としては、

借地借家法23条3項に基づく事業用定期借地契約の公正証書の謄本

を提出する必要があります(不動産登記令別表の33項・38項)。

上でも述べましたが、登記実務では、1項事業用定期借地権の3つの特約は不可分であると考えられていますから、少なくとも1項事業用定期借地権の登記する場合には、3つの特約をすべて定めることになるでしょう。

借地権設定後に特約を定めることができるか

特約は、借地権設定時に成立させなければならないと考えられます。

借地権設定後に特約を追加することを認めると、地代・借賃の増額をしないかわりに定期借地権への転換を要求するなどして、借地権者が不利な状況に置かれる可能性があるからです。

裁判例においても、普通借地権から定期借地権への切り替えができるかについて、「相応の合理的理由があり、その中で、当事者間で真に合意されたといえる場合でなければ、別途契約を締結し直すことにより定期借地権に切り替える旨の合意が有効とはならない」とされています(東京地裁判決平成29年12月12日)。

借地権者は、事業用定期借地契約を中途解約できるか

定期建物賃貸借では、やむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃貸借の解約の申入れができます(借地借家法38条5項)。

これに対し、定期借地ではこのような規定は設けられていません。

したがって、原則的には、借地権者は、定期借地契約を中途解約することはできません。

中途解約する可能性がある場合は、定期借地契約に、借地権者が中途解約権を留保する特約を設けておく必要があります。

地主が中途解約権を留保する特約を設けることは、借地権者に不利な特約であるため無効となります(借地借家法9条)。

事業用定期借地権の中途解約については次の記事で詳しく説明していますので、参考にしてください。

契約締結に伴う権利金

割合は高くないですが、事業用定期借地契約を締結する際に、権利金として、借地権者から地主に対して金銭の支払いがされることがあります。

敷金・保証金と異なり、原則として、権利金については、事業用定期借地契約が終了しても返還する必要がありません。

権利金には次の性質があるといわれます。

- 定期借地契約を締結すること自体の対価

- 地代・賃料の一部

権利金の支払方法としては、次のどちらかが考えられます。

- 契約時に権利金として地代を含めて全額を一括支払いする方法

- 契約時に権利金を支払い、その後、毎期に地代を支払う方法

ただし、契約時に権利金として地代を含めて全額を一括支払いする方法を採用する場合でも、固定資産税・都市計画税相当額は毎期負担するのが通常です。

何らかの理由により契約が借地権の存続期間満了前に終了した場合、権利金の一部を返還する義務があるかどうかが問題となります。

通常、権利金のなかに、残存期間に対応する地代相当分が含まれているのであれば、その分は不当利得として返還するべきと考えられますので、事業用定期借地契約を締結する際には、権利金の返還の必要性の有無、返還する場合の金額の算定方法等について明確な規定を設けておくことが必要となります。

まとめ

今回は事業用定期借地権について説明しました。

まとめると次のとおりとなります。

- 事業用定期借地権には、借地権の存続期間の違いにより、1項事業用定期借地権(30年以上50年未満)と2項事業用定期借地権(10年以上30年未満)の2種類に分かれている。

- 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするとは、居住の用に供するものでないこと、建物のすべてが事業の用に供されていることを意味する。

- 事業用定期借地契約は公正証書によってされていることが必要。

- 事業用定期借地権の効果は、①更新をしない、②建物の築造による期間の延長がない、③建物買取請求をしないことであるが、1項事業用定期借地権と2項事業用定期借地権では要件が異なる。

- 2項事業用定期借地権では、実質的に効果の一部を発生させない特約をすることも可能。

- 少なくとも1項事業用定期借地権の登記する場合には、3つの特約をすべて定めることになる。特約は、借地権設定時に成立させなければならない。

- 原則的に借地権者は、定期借地契約を中途解約することはできない。

- 事業用定期借地契約を締結する際に、権利金として、借地権者から地主に対して金銭の支払いがされることがある。敷金・保証金と異なり、原則として、権利金については、事業用定期借地契約が終了しても返還する必要がない。