ねこ

ねこ特別寄与者の特別寄与料について知りたい人「夫の母が亡くなりました。義父はすでに亡くなっています。義母は長年寝たきりで、亡くなるまで、私が自宅でずっと看護してきました。義母には、夫を含めて3人の子がいるのですが、誰も義母の看護はしませんでした。私は相続人ではありませんが、私の苦労が全く評価されず、何もしなかった相続人が遺産をすべて相続するのは納得ができません。私の長年の苦労を評価していただく方法はないものでしょうか。」

弁護士の佐々木康友です。

相続人ではない親族が、被相続人に対し、無償で療養監護その他の労務を提供したことにより、被相続人の財産の維持・増加に貢献した場合、相続開始後、相続人に対し、その貢献に応じた金銭の支払を請求できます。

これを特別寄与者の特別寄与料の請求といいます。

今回は、この特別寄与者の特別寄与料の請求について説明します。

- 特別寄与者の特別寄与料の請求とは

- 相続人の寄与分との違いは

- 特別寄与者になれる人は

- 特別寄与料はどうやって計算するのか

- 特別寄与料は誰に請求するのか

- 特別寄与料の請求手続きは

- 特別寄与料の請求の時効は

特別寄与者による特別寄与料の請求とは

特別寄与者による特別寄与料の請求とは一体何でしょうか。

共同相続人のなかに、被相続人の財産の維持・増加に貢献した人がいる場合、その共同相続人は、遺産分割において、寄与分の請求ができます(民法904条の2)。

寄与分の請求が認められると、貢献に応じた金額だけ遺産の取り分が増えます。

これに対し、相続人ではない親族が、被相続人に対して、無償で療養看護その他の労務の提供することがあります。

典型的には、冒頭のケースのように、

- 寝たきりの夫の母を自宅で無償で介護した

- 夫の家族が営む商売を無償で手伝った

場合などです。

例えば、妻が夫の母を看護していた場合、妻の看護により、夫の母の財産が維持・増加されたとしても、妻自身は、夫の母の相続人でないため寄与分の請求ができません。

しかし、それでは妻の苦労が報われません。

そこで、相続人ではない親族が、被相続人に対し、無償で療養監護その他の労務を提供したことにより、被相続人の財産の維持・増加に貢献した場合は、相続開始後、相続人に対し、その貢献に応じた金銭の支払を請求できます。

これを特別寄与者の特別寄与料の請求といいます。

被相続人に貢献した相続人以外の親族のことを特別寄与者、特別寄与者の貢献の程度を金銭で評価したものを特別寄与料といいます。

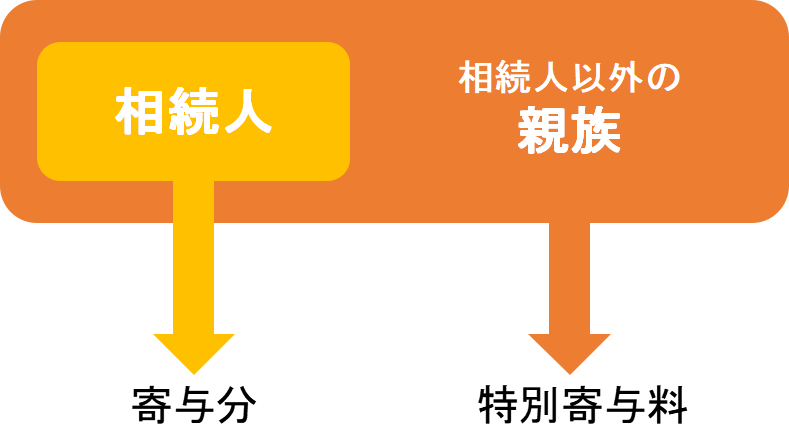

相続人が、被相続人の財産の維持・増加に貢献した場合に行うのが寄与分の請求です(民法904条の2)。

これに対し、相続人以外で、被相続人の財産の維持・増加に貢献した人がいる場合をに行うのが特別寄与者による特別寄与料の請求です(民法1050条)。

用語の違いに注意しましょう。

特別寄与者の特別寄与料の請求は、民法改正により新たに設けられた制度です。

令和元年7月1日より前に開始した相続(つまり令和元年6月30日までに被相続人が死亡した場合)については、特別寄与者の特別寄与料の請求はできないので注意が必要です。

民法1050条

1 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。

2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。

3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。

4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

民法904条の2(寄与分)

1 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

特別寄与者

まず、特別寄与料を請求できる特別寄与者とはどういった人のことをいうのでしょうか。

特別寄与者とは、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした相続人以外の親族をいいます(民法1050条1項)。

ポイントは、だれでも特別寄与者になれるのではなく、被相続人の親族に限定されるということです。

以下で、詳しく説明します。

特別の寄与とは

特別寄与者の特別の寄与とは、被相続人に対して、無償で療養看護その他の労務を提供したことにより、被相続人の財産の維持・増加に貢献したことをいいます。

相続人の寄与分(民法904条の2)においても、特別の寄与という文言が用いられていますががやや意味は異なります。

以下、相続人の寄与分とも比較しながら、特別の寄与の要件を説明します。

無償で療養看護その他の労務を提供したこと

まず、特別の寄与といえるには、無償で療養看護その他の労務を提供したことが必要となります。

ここで注目すべきは、相続人の寄与分の場合には、労務の提供だけでなく、財産を出資した場合も含まれますが、特別寄与者の特別寄与料の場合には、財産出資は含まれず、労務の提供のみが対象となることです。

この点は条文からも明らかです。

| 項目 | 条文 |

|---|---|

| 相続人の寄与分(民法904条の2第1項) | 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者 |

| 特別寄与者の特別寄与料(民法1050条1項) | 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族 |

また、特別の寄与は、無償でなければなりません。このことは条文にも明記されています。

被相続人から貢献に対する対価を得ていたり、遺言や死因贈与などにおいて貢献に対する対応がされている場合には、別途特別寄与料の請求はできません。

なお、相続人の寄与分の場合も、相応の報酬を得ている場合は認められません。

被相続人の財産の維持又は増加したこと

特別の寄与といえるためには、特別寄与者の行為によって、被相続人の財産が維持されるか増加したことが求められます。

これは、より丁寧に説明すれば、

- 特別寄与者の行為がなければ、被相続人の財産が減少していたが、特別寄与者の行為によって財産が維持された

- 特別寄与者の行為がなければ、被相続人の財産が増加しなかったが、特別寄与者の行為によって財産が増加した

といった事情が求められることを意味します。

一定程度を超える貢献といえること

特別寄与者の行為によって、被相続人の財産が維持又は増加したとして、その貢献の度合いが特別の寄与といえるものでなければなりません。

それでは、どの程度の貢献があれば、特別の寄与があったといえるのでしょうか。

相続人の寄与分についても、特別寄与者の特別寄与料についても、同じ特別の寄与という用語が用いられますが、求められる「特別」の程度は異なります。

相続人の寄与分の場合、相続人と被相続人の身分関係に基づいて通常期待される程度の貢献では、特別の寄与とはなりません。通常期待される程度を超える高度の寄与が求められます。

これに対し、特別寄与者の特別寄与料の場合は、そこまでの寄与は求められておらず、貢献が一定程度を超えるものであれば認められます。

相続人以外の親族

特別寄与者となり得るのは、相続人以外の親族に限られます。

相続人も当然に親族に含まれますが、特別寄与者の対象からは除外されます。相続人については、相続人としての身分に基づいて寄与分を請求することになります。

もちろん、親族ですらない人は特別寄与者にはなり得ません。

相続人以外の親族かどうかは、相続開始時(被相続人の死亡時。民法882条)を基準に判断されます。

親族とは、次の人たちです(民法725条)。

- 被相続人の6親等内の血族

- 被相続人の配偶者

- 被相続人の3親等内の姻族

②は常に相続人となります(民法890条)。

そのため、①と③のうち相続人でない人が特別寄与者になり得ます。

①のうち、被相続人の子、父母、兄弟姉妹は、この順序で相続人になります(民法887条1項、889条1項)。

例えば、被相続人の子が相続人となる場合は、父母、兄弟姉妹は相続人とはならないので、特別寄与者になり得ます。

被相続人の子が亡くなっている場合は孫(孫が亡くなっていればひ孫)が相続人になります(民法887条2項)。

父母ともになくなっている場合は祖父母も相続人になります(民法889条1項1号但書)。

兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子(甥・姪)が相続人になります(民法889条2項。但し、子の場合のようにさらにその下の世代が相続人になることはありません。)

これらの人が相続人にならなければ、特別寄与者になり得ます。

③で相続人になる人はいません。

被相続人の息子の妻の場合は、1親等の姻族となります。

なお、

- 相続を放棄した者

- 相続人の欠格事由に該当する者(民法891条に該当する場合)

- 廃除された者

については、相続人になれませんが、だからといって特別寄与者にはなれるわけではありません(民法1050条1項括弧書)。

相続を放棄した者や、被相続人に対する非行によって相続人としての資格を喪失した者は、特別寄与者としても認めるべきではないという考え方によります。

特別寄与料

特別寄与者は、相続人ではありませんから、特別寄与料を請求できても、被相続人の遺産を相続することになるわけではありません。

特別寄与者は、相続人に対して、特別寄与料に相当する金銭の支払を請求できることになります(民法1050条1項)。

原則として、特別寄与料の額は、特別寄与料を請求する相続人と特別寄与者の協議により決まります(民法1050条2項)。

具体的な算定基準がある訳ではありません。

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停・審判の申立てができます(民法1050条2項)。

家庭裁判所では、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定めます(民法1050条3項)。

特別寄与料の具体的な計算方法について指針があるわけではなく、今後の事例の蓄積が待たれるところですが、同様の趣旨の制度である相続人の寄与分(民法904条の2)の計算方法が参考になるものと考えられます。

家業従事型の場合

【特別寄与者が通常得られるであろう報酬額】×(1-【生活費控除割合】)×【寄与期間】

家業従事型の場合、特別寄与者が通常得られるであろう報酬額を客観的に計算することができない場合は、賃金センサス等を参考にして、寄与分権利者と同年齢の人は同種同業でどのくらい賃金を得ているかを考慮して報酬額を決めることが考えられます。

特別寄与者が、被相続人の収入により生活していた場合は、生活費相当額を控除することが考えられます(生活費控除割合)。被相続人の収入により生活していた事実がないのであれば、生活費相当額を控除する必要はないでしょう。

【相続財産の総額】×【特別寄与者が被相続人の財産の形成に貢献した割合】

特別寄与者が、被相続人とともに数十年といった長期間にわたり、共同して事業を行ってきたといった事情がある場合は、報酬額を計算するよりも、被相続人の形成した財産の一定割合を寄与分と認める方が的確な場合があるものと考えられます。

療養看護型の場合

【報酬相当額(日当)】× 【日数 】× 【裁量割合】

療養看護型の場合、介護報酬基準などの療養看護行為の報酬単価に基づいて特別寄与料を計算することが考えられます。

但し、介護報酬基準などの報酬基準は事業者に支払われる報酬単価であるため、介護者自身の報酬額を算定するために一定の裁量割合を乗じることになるでしょう。

相続人の寄与分の場合は、通常、裁量割合は、0.5~0.8の間のことが多いです。

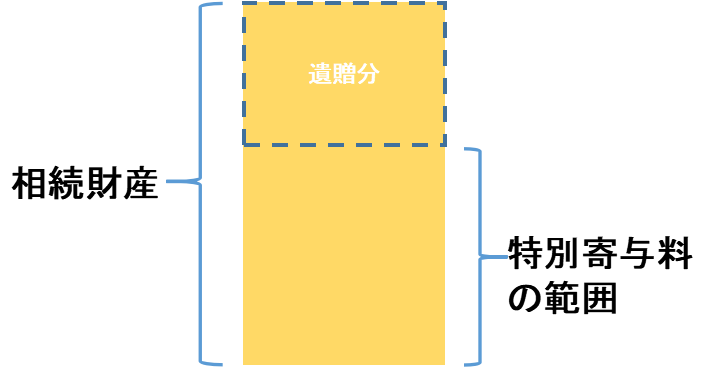

特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができません(民法1050条4項)。

これは、特別寄与者の貢献に報いるとしても、相続人が相続財産から受ける利益を超えてまで特別寄与料を支払うのは相当ではないとの考えに基づきます。

特別寄与料の請求の相手方

特別寄与料の請求の相手方は相続人です(民法1050条1項)。

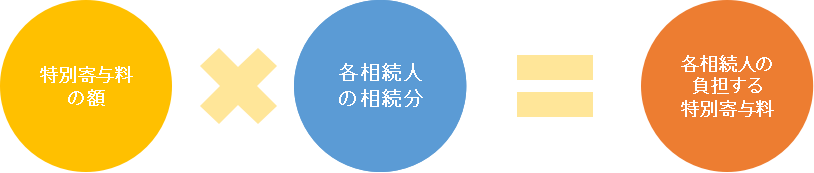

相続人が複数いる場合、各相続人は、特別寄与料の額に各相続人の相続分を乗じた額を負担します(民法1050条5項)。

共同相続人の一人に請求しても、その共同相続人の負担する分の特別寄与料しか支払われないため、全額の支払いを求めるには、すべての共同相続人に請求する必要があります。

時効・除斥期間

特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月を経過すると家庭裁判所に調停・審判の申立てをすることができなくなります(民法1050条2項但書)。6ヶ月の期間はかなり短いので注意が必要です。

また、同様に、相続の開始から1年を経過した場合も調停・審判の申立てができなくなります(民法1050条2項但書)。

つまり、

- 相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月

- 相続の開始から1年

のいずれか早い方がタイムリミットです。

相続人と協議しても6ヶ月などすぐに経過してしまいますから、相続人との協議には時間をかけずに、速やかに家庭裁判所に調停・審判を申し立てるのが賢明な判断といえるでしょう。

請求手続

請求には協議・調停・審判が必要

特別寄与料を請求するには、まずは、各相続人との協議が必要となります(民法1050条1項)。

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停・審判の申立てができます(民法1050条2項、家事事件手続法166条の2~、244条)。

これを特別の寄与に関する処分調停・審判といいます。

調停・審判のいずれも申立てができますが、審判を申し立てても、調停に付されることが多いです。これを付調停といいます(家事事件手続法274条1項)。

親族間の問題であるため、まずは話合いによる解決を目指すためです。

上でも述べましたが、相続人が複数いる場合、各共同相続人は、相続分に応じた額しか特別寄与料を負担しませんので、共同相続人全員を相手として協議・調停・審判することが必要となります。

特別の寄与に関する処分調停手続の概要

以上のとおり、特別寄与料については、まずは調停を申し立てるのが基本となりますので、以下に調停の申立手続きの概要を説明します。

申立人

- 被相続人に対し、無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(民法1050条1項)

相続人、相続の放棄をした者、相続人の欠格事由に該当する者(民法891条に該当する場合)、廃除によってその相続権を失った者は申立人になれません(民法1050条1項括弧書)。

申立期間

- 相続の開始があったこと及び相続人を知った時から6か月を経過したとき

- 相続開始の時から1年を経過したとき

のいずれかが経過するまでです(民法1050条2項但書)。

申立期間(時効・除斥期間)がかなり短いので、相続人との直接の協議には時間を掛けずに、速やかに調停を申し立てるのが賢明な判断と思われます。

申立先

- 相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

管轄裁判所についてはこちらから探してださい。

申立費用

- 申立人1人あたり収入印紙1200円分

相手方又は被相続人が2人以上の場合は「収入印紙1200円×相手方の人数×被相続人の人数」 - 連絡用の郵便切手

用意する郵便切手は申立先の家庭裁判所により異なるので確認してください。

必要書類

- 申立書1通

- 申立書の写し(相手方の人数分)

- 申立人・相手方の戸籍謄本

- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

手続について詳しくは裁判所のHPを確認してください。

特別寄与料についての課税関係

特別寄与料を受け取った特別寄与者

特別寄与料の支払いを受けた場合、特別寄与者は、被相続人から、特別寄与料の額に相当する金額の遺贈を受けたものとみなされ、これが相続税の課税価格となります(相続税法4条2項)。

被相続人の一親等の血族及び配偶者以外が遺贈を受けた場合は、本来の相続税の額の2割加算となります(相続税法18条1項)。

特別寄与者が被相続人の一親等の血族ではない場合、相続税の額は2割加算となります。

特別寄与料を支払った相続人

特別寄与料を支払った人は、被相続人から取得した相続財産の価格から特別寄与料を控除した価格が相続税の課税価格になります。

まとめ

今回は、特別寄与者が特別寄与料を請求する場合について説明しました。

特別寄与料の制度は創設されて年数が経っておらず、実務上、事例の蓄積も豊富ではないため、しばらくの間は手探りの実務が続くものと思われます。

申し立てる側としても、相手方や裁判所がなっとくできるように説得的な法的主張をしていく必要があります。

そのため、特別の寄与に関する処分調停を申し立てる場合には、弁護士に相談することが有益でしょう。