ねこ

ねこ遺産分割について知りたい人「父が亡くなりました。母は先に亡くなっています。相続人は私を含めた子どもだと思いますが、父は再婚しているので私たちの知らない相続人がいるかもしれません。どのように手続きを進めていけばよいでしょうか。」

弁護士の佐々木康友です。

今回は、遺産分割手続きの全体的な流れについて説明します。

相続人が複数いる場合、被相続人が亡くなり相続が開始されると、遺産は相続人の共有となります(民法898条1項)。

しかし、遺産が共有のままでは、自由に利用・処分することができないことから、各財産の最終的な帰属先を決める必要があります。

これが遺産分割です(民法907条1項)。

今回は遺産分割手続きの全体的な流れについて説明します。

この記事を読めば、遺産分割手続きが理解できると思います。

- 遺産分割とは

- 相続人の確定とは

- 遺産の範囲・評価の確定とは

- 遺産分割協議とは

- 遺産分割調停とは

遺産分割とは

相続人が複数いる場合、被相続人が亡くなり相続が開始されると、遺産は相続人の共有となります(民法898条1項)。

しかし、遺産が共有のままでは、自由に利用・処分することができないため、各財産の最終的な帰属先を決めなければなりません。

これが遺産分割です(民法907条1項)。

遺言書がない場合は、遺産の帰属先が決まっていないので遺産分割が必要になります。

一方、遺言書がある場合、遺言書によって遺産の最終的な帰属先が決まるのであれば、遺産分割の必要はありませんが、遺言書だけでは最終的な遺産の帰属が決まらないのであれば、遺産分割が必要になります。

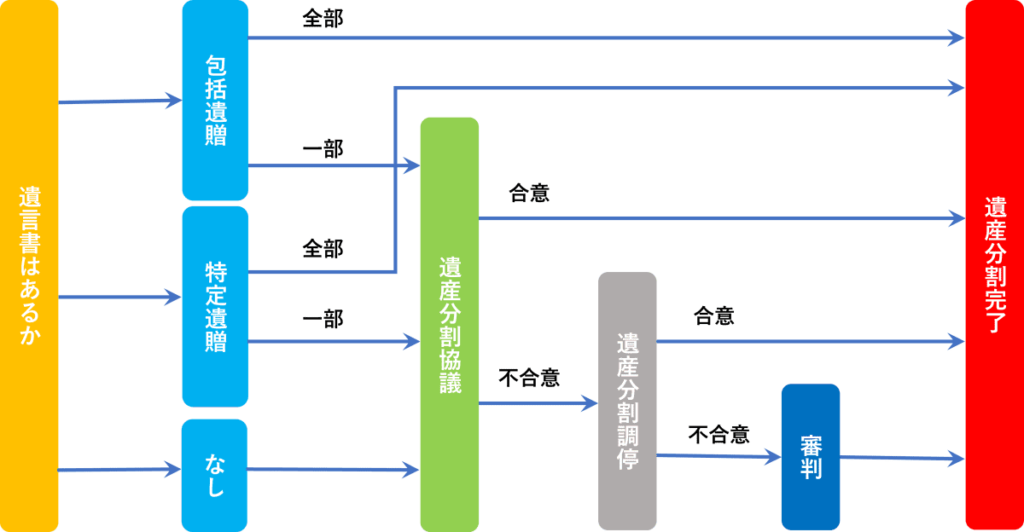

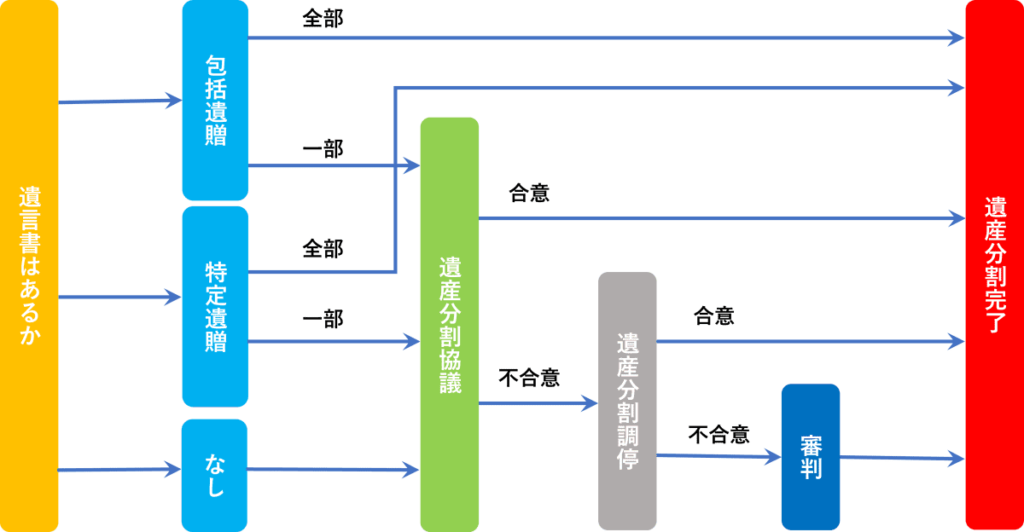

遺産分割の手続きは、遺言書の有無、相続人間の合意の状況などにより、次のような流れが考えられます。

以下では、各手続きについて説明していきます。

遺言書の有無の調査

まずは遺言書の有無を調べる

被相続人が亡くなり相続が開始されたら、まず行うべきなのが、遺言書の有無の調査です。

遺言書の有無によって、遺産分割が必要かどうか、遺産分割が必要だとしてどの範囲で行うべきかが変わってくるからです。

遺言書の調べ方は様々ですが、まずは公正証書遺言の有無を調べることが考えられます。

全国の公証役場で公正証書遺言の有無を調べることができます。

また、2020年7月より、遺言書保管制度の運用が開始されているので、自筆証書遺言が法務局に保管されている可能性もあります。

そのため、法務局に遺言書が保管されていないかを調べる必要もあります。

その他、

- 被相続人の遺品を整理する(金庫など)

- 付き合いのある知人、弁護士、司法書士等に聞いてみる

ことにより遺言書が発見される場合もあります。

遺言書が発見されなかった場合は、相続人が相続財産を共有している状態ですので、各相続財産の最終的な帰属先を決めるために遺産分割が必要となります。

遺言書の内容を吟味する

遺言書があっても、その内容によっては遺産分割が必要となる場合があります。

そのため、遺言書が発見された場合は、その内容を吟味する必要があります。

全財産の帰属先が指定されている場合

次のように、全財産を特定の一人に取得させる内容の遺言書の場合(包括遺贈、相続分の指定)は、遺言書の効力により、全財産が指定された特定の一人に帰属していますので、遺産分割の必要はありません。

Aに全財産を取得させる

また、次のように、被相続人の遺産を構成する全財産について、個別に取得者が指定されている場合(特定遺贈、特定財産承継遺言)も、遺言書の効力により、全ての財産について指定された取得者に帰属していますので、遺産分割の必要はありません。

1 甲不動産はAに取得させる

2 乙不動産はBに取得させる

3 ●●銀行●●支店・普通預金・口座番号●●●●●●●はCに取得させる

4 …

5 …

全財産の帰属先が指定されていない場合

一方、遺言書があっても次のような内容の場合は、未だに最終的な帰属先の決まっていない遺産がありますので、その遺産について遺産分割が必要となります。

次のように、遺産の全体に対する取得割合しか指定されていない場合は、その割合で遺産を共有しているに過ぎない状態ですので、遺産分割により最終的な財産の帰属先を決める必要があります。

Aに全財産の3分の1を譲る

次のように、遺産全体のうち、一部についてだけ取得者が指定されている場合があります。

この場合、遺言書の効力により、その特定の財産については指定された取得者に帰属していますが、他の遺産については取得者が指定されていないため、相続人が共有している状態になっています。

そのため、やはり、遺産の最終的な帰属先を決めるため、遺産分割が必要となります。

甲不動産はAに取得させる

相続人の確定

相続人を確定する

遺産分割は相続人全員で行う必要があります(民法907条1項)。

一部の相続人で遺産分割を行っても無効となってしまいます。

そのため、遺産分割協議を始めるにあたり、まずは相続人を確定させる必要があります。

通常、相続人が誰かは明らかなことが多いですが、高齢化により、相続人となるべき人がすでに亡くなっており、その子が代襲相続人になる場合もあります。

被相続人が再婚などしている場合は、相続人の範囲が広がる可能性があります。

被相続人が再婚している場合は、遺産分割後に新たな相続人が発見されるといったこととならないように戸籍を積極的に調べてみるべきでしょう。

被相続人の戸籍を調べることにより、被相続人が子を認知をしていることが判明する場合もあります。

相続人の住所がわからない場合

相続人のなかには、長年にわたり疎遠となっており、住所が分からない人がいることもあります。

この場合は戸籍をさかのぼるなどして住所を調べる必要があります。

それでも行方不明の相続人がいる場合、裁判所に不在者財産管理人の選任の申立てが必要となります。

相続人のなかに認知症を患っている人がいる場合

相続人の高齢化が進んでいます。

相続人のなかに認知症を患っている人がいる場合もかなりあります。

認知症を患っているため判断能力を欠いている相続人がいる場合は成年後見人の選任が必要です(民法8条)。

土地の登記名義人が何代も前のままになっている場合

例えば、土地の登記名義人が曾祖父のままになっている場合があります。

現実にはこのような場合はかなりあります。

単に登記手続きをしていないだけであれば問題はありません。

しかし、過去の相続の経緯もわからず、だれが現在の所有者であるか分からない場合は問題となります。

この場合、何代にもわたり遺産分割が行われていないことになり、相続人が多数になっているため、古い戸籍(原戸籍)まで遡って相続人を確定させる必要があります。

兄弟姉妹が多い場合などは、相続人が数十人及ぶこともあり、これらすべての人と協議するのは現実的には困難であるため特別な対応を考える必要があります。

遺産の範囲と評価の確定

遺産の範囲を確定する

相続人が確定できたら、遺産分割協議の対象となる遺産の範囲を確定する必要があります。

相続人は、被相続人の一身に専属するものを除き、被相続人の財産に帰属する一切の権利義務を承継します(民法896条)。

つまり、プラス・マイナスにかかわらず全ての財産を承継します。

法律上、遺産分割の対象となるのは、遺産分割時に存在する被相続人のプラスの財産です。

しかし、マイナスの財産についても遺産分割で一緒に話し合われるのが通常です。

債務などのマイナスの財産についても最終的にだれが負担するのかを決めなければ、プラスの財産の帰属について決めることができないからです。

不動産、有価証券、預貯金だけでなく財産的価値があるものは遺産分割の対象となります。

相続人の遺産をすべて把握できていない場合には財産調査が必要になります。

不動産、有価証券、預貯金、動産などにより調査方法は異なります。

金融機関や官公庁に問い合わせることが中心となるでしょう。

相続財産の調査についてはこちらの記事で詳しく説明していますので参考にしてください。

遺産の評価を確定する

遺産の範囲が確定したら、遺産の評価を確定する必要があります。

そうしないと、各相続人の取得額が計算できないからです。

通常は、遺産分割時の時価によります。

上場株式など時価のある有価証券については直近の価額によります。

未公開の株式や社債がある場合はその評価額が問題となります。

不動産については、相続税評価額、不動産会社・不動産鑑定士の評価額などによることが多いです。

預貯金については最終的な残高となるでしょう。

高価な動産(絵画・貴金属など)がある場合は鑑定が必要となることもあります。

相続人の一人が被相続人の死後に遺産の一部を使用・処分している場合

相続開始後、遺産分割が行われるまでに、相続人の一人が、他の相続人の了承を得ることなく、遺産の一部を使用・処分している場合があります。

よくあるのが、他の相続人の了解のないまま、

- 葬儀費用を支払った

- 墓を購入した

- 被相続人名義の建物を修繕した

といった場合で、他の相続人が疑義を呈している場合です。

この場合、使用・処分した相続人以外の相続人全員の合意によって、使用・処分した遺産に含めることができます(民法906条の2第1項)。

しかし、これに対しては、使用・処分をした相続人は、正当な理由があるので相続人全員で負担するべきと主張することが多いです。

こうなると、遺産の範囲が確定せず、先に民事訴訟により決着をつける必要があります。

相続人の一人が被相続人の生前に被相続人の財産を利用・処分している場合

相続人の一人が、被相続人の生前に被相続人の財産を利用・処分している場合もあります。

多いのが次のパターンです。

- 被相続人の財産を管理しているのに乗じて、被相続人の了解を得ることなく預貯金を引き出した

- 認知症により被相続人の財産管理能力が失われているのに乗じて、被相続人から不動産の贈与を受けた

いずれの場合についても、相続人の一人の行為は被相続人に対する不法行為となります。

したがって、被相続人は、不法行為を行った相続人に対して損害賠償請求権を取得します。

そして、この損害賠償請求権は、相続開始により法定相続分で各相続人に承継されますから、相続人は、不法行為を行った相続人に対し、損害賠償請求ができます。

この損害賠償請求権は金銭債権ですので、相続開始により法律上当然に分割され、各相続人は法定相続分により権利を承継してます。

したがって、この損害賠償請求権は遺産分割の対象とはなりません。

とはいえ、不法行為を行った相続人は、正当な理由により財産を取得したことを主張するでしょうから、損害賠償請求権が発生しているかどうかは、民事訴訟により決着をつける必要があるでしょう。

相続放棄の検討

相続財産の調査の結果、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合、相続放棄を検討することになります。

マイナスの財産が多いことが明らかな場合は、相続財産の調査をするまでもなく相続放棄をします。

家庭裁判所への相続放棄の申述は、自分について相続があったことを知った時から3ヶ月以内に行う必要があります(熟慮期間)。

熟慮期間を過ぎると単純承認をしたものとみなされますので注意が必要です。

相続放棄については、こちらの記事で詳しく説明していますので参考にしてください。

遺産の管理

相続開始から遺産分割が終わるまで長期間を要することもあるので、その間、相続人は、遺産を適切に管理する必要があります(民法918条)。

遺産分割の対象となる相続財産は、相続人の共有に属しているため、管理方法についても相続人間において合意しておく必要があります。

通常は、相続人の一部により遺産の管理が行われますが、相続人間において遺産の管理方法について合意ができない場合などは、遺産管理人の選任が必要となる場合もあります(民法918条2項、家事事件手続法200条1項)。

遺産分割協議

遺産分割協議とは

相続人が確定し、遺産の範囲・評価も確定すると、遺産分割協議を開始することができます。

相続人間で遺産分割協議を行い、各財産の最終的な帰属先を決定します。

各相続人に遺産を配分する割合については、遺言により相続分が指定されている場合(指定相続分)は、その相続分に従って、各財産の最終的な帰属先を決めます(民法902条)。

遺言がない場合は法定相続分(民法900条、901条)によります。

ただし、相続人間で合意があれば、指定相続分・法定相続分と異なる割合によって遺産を配分することも妨げられるものではありません。

また、不動産や預貯金など特定の財産について、遺言により相続人が指定されている場合は遺言での指定に従います(遺産分割方法の指定、民法908条1項)。

さらには、遺産分割協議の当事者は相続人だけではない場合もあります。

遺言により、包括遺贈(遺産の1/3といったように割合的に遺贈がされている場合)がされている場合や相続分の譲渡がされている場合は、包括受遺者や相続分の譲受人が遺産分割協議の当事者となることがあります。

特別受益の持ち戻し

複数の相続人がいる場合、他の相続人が、被相続人から生前贈与を受けている場合があります。

この生前贈与が、被相続人の遺産の前渡しと評価される場合、遺産分割において考慮しないと、生前贈与を受けた相続人に遺産の配分が偏ることとなり、公平とはいえません。

遺言で特定の相続人に遺贈がされる場合も同様です。

この場合も、遺産分割において考慮しないと、やはり遺贈を受けた相続人に遺産の配分が偏ることとなり、公平とはいえません。

そこで、民法では、特別受益を受けた相続人と、それ以外の相続人との間に不公平が生じないように、被相続人の相続財産に特別受益を加算の上、遺産分割をするにあたっての計算上の相続財産(みなし相続財産)を確定させ、これに基づいて各相続人が実際に取得する相続分(具体的相続分)を算定することとしています(民法903条1項)。

これを特別受益の持ち戻しといいます。

遺贈については遺言書に内容が明らかですが、生前贈与については他の相続人には知らされていないことも多いです。

他の相続人が、被相続人から生前贈与・遺贈を受けている場合、公平な遺産分割を求めるのであれば、積極的に主張していった方がよいでしょう。

特別受益の持ち戻しについては、こちらの記事で詳しく説明していますので参考にしてください。

寄与分

寄与分とは、相続人のなかに、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした人がいる場合、法定相続分に加えて、寄与分に相当する金額の相続財産を取得することを認める制度です(民法904条の2)。

ここでいう特別の寄与とは、相続人に通常期待される程度を超える貢献のことをいいます。

特別受益と同様に、相続人のなかに被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をしている者がいる場合、これを遺産分割において考慮しないと、不公平な結果となりかねません。

そこで、民法では、特別の寄与をした相続人と、それ以外の相続人との間に不公平が生じないように、被相続人の相続財産から寄与分を控除した上で、遺産分割をするにあたっての計算上の相続財産(みなし相続財産)を確定させ、特別の寄与をした相続人については、これに寄与分を加算するなどして各相続人が実際に取得する相続分(具体的相続分)を算定することとしています(民法903条1項)。

寄与分については、次の記事で詳しく説明していますので参考にしてください。

相続開始から10年を経過すると、特別受益・寄与分の主張ができない

遺産分割にはいつまでにしなければならないという時効があるわけではありませんが、相続開始から10年が経過すると、特別受益・寄与分が主張できず、法定相続分に基づいて遺産分割をすることになりますので注意が必要です(民法904条の3)。

遺産分割協議書の作成

相続人全員の合意ができたら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書を作成しなければ、遺産分割が無効になるというわけではありませんが、預貯金の解約、有価証券の名義変更、不動産所有権移転登記などの手続きにあたり、遺産分割協議書の提出が求められるので、作成した方がよいでしょう。

遺産分割協議書には定型の書式があるわけではありません。

被相続人の遺産について、相続人のだれが何を取得したかが明確に記載されており、各相続人の署名・押印、作成日の記載があればよいです。

なお、押印については、相続人本人が作成したことを証明するため、実印により、印鑑登録証明書も添付しておいた方がよいでしょう。

合意ができない場合は遺産分割調停の申立て

遺産分割調停

相続人間で遺産分割協議をしても、いつまでも合意ができない場合があります。

また、一部の相続人が協議に応じようとしないとか、行方不明であるとかにより、そもそも協議自体ができない場合もあります。

このような場合は、家庭裁判所に遺産分割調停・審判の申立てをすることができます(民法907条2項)。

調停と審判は、どちらでも申し立てることはできます。

ただし、調停を経ないで、いきなり審判を申し立てても、まずは調停で話し合ってくださいということで、調停に回されてしまうのが通常です。

これを付調停といいます(家事事件手続法274条1項)。

財産分与のような夫婦間の問題については、まずは当事者同士で話し合ってください、どうしても話合いで決められない場合は家庭裁判所が決めるというものです。

そのため、遺産分割について家庭裁判所の手続を利用する場合、通常、家庭裁判所に調停を申し立てます。

寄与分を請求する場合は、遺産分割調停とは別に寄与分を定める処分調停の申立てが必要です(家事事件手続法別表第2の14)。

調停で話し合っても、相続人間で合意ができずに調停が不成立となった場合、次に審判ということになります。

なお、調停が不成立となると、調停の申立て時に、審判の申立てがあったものとみなされます(家事事件手続法272条4項)。

つまり、自動的に審判に移行することとなり、資料などは、調停に提出したものがそのまま審判に引き継がれますから、基本的には再提出は必要はありません。

遺産分割調停の申立人となるのは相続人です。

なお、包括受遺者や相続分の譲受人がいる場合は、これらの人も申立てができます。

調停を申し立てる家庭裁判所は、相手方(通常は他の相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所か当事者間で合意した家庭裁判所になります。

家庭裁判所において調停を運営するのが調停委員会です。

調停委員会は、裁判官1名と家事調停委員2名の合計3名で構成されます。

家庭裁判所で調停が行われる日を調停期日といいます。

家庭裁判所に申立書を提出すると、通常は、3週間から1ヶ月後くらいに、家庭裁判所から第1回調停期日が指定されます。

調停は、通常、月1回、2時間程度のペースで行われます。

期間については特に決まりはありませんが、調停成立の余地がある場合、調停期日が繰り返されます。

調停の進め方ですが、まずは遺産の範囲と評価を確定することを目指します。

遺産の範囲と評価が確定できたら、遺産分割方法について話合いが行われます。

一般的に特別受益や寄与分が主張されている場合は調停が長期化する傾向にあります。

実務上は調停の申立てから審判までに4~5年の歳月を要することも珍しくはありません。

当事者間で合意ができたら調停成立になります。

調停室で、当事者双方の同席のもと裁判官が合意の内容を読み上げます。

当事者双方に合意の内容に間違いがないことを確認すると、調停が成立します。

遺産分割審判

当事者間での合意が困難な場合は調停は不成立となり、次に審判ということになります。

調停が不成立となると、調停の申立て時に審判の申立てがあったものとみなされます(家事事件手続法272条4項)。

つまり、自動的に審判に移行することとなり、資料などは、調停に提出したものがそのまま審判に引き継がれますから、基本的には再提出は必要はありません。

審判では、家庭裁判所の職権により、事実の調査や証拠調べ等が行われます(家事事件手続法56条1項)。

また、訴訟における尋問のように、家庭裁判所が当事者から話を直接聞く審問期日が開かれることもあります(家事事件手続法69条)。

家庭裁判所は、裁判をするのに熟したときに、審判書により審判をします(家事事件手続法73条1項、76条)。

審判の内容に不服がある場合は、審判の告知を受けた日から2週間以内に不服申し立て(即時抗告)ができます(家事事件手続法85条、86条、198条1項)

即時抗告の期間が経過しても即時抗告がされない場合には審判は確定します(家事事件手続法74条4項)。

調停成立・審判確定の効果

調停が成立すると、調停で合意した内容には裁判所による確定した判決や審判と同じ効力があります(家事事件手続法268条1項)。

また、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずる審判は、執行力のある債務名義と同一の効力を有します(家事事件手続法75条)。

仮に、相手方が調停・審判で定められたとおりに、金銭の支払いなどをしない場合、新たに訴訟を提起しなくても、相手方の財産などに対して強制執行(相手の財産を差し押さえるなどして強制的にお金を徴収すること)の申立てができます。

審判前の保全処分

遺産分割調停が成立するまでの間に、相手方が遺産分割の対象となる財産を使い込んだり、第三者に譲渡したりしてしまうおそれがある場合には、仮差押え、仮処分、財産の管理者の選任その他の必要な保全処分を命ずる審判の申立てをすることができます(家事事件手続法105条1項、200条)。

これを審判前の保全処分といいます。

通常、仮差押えや仮処分の場合には、法務局への担保の供託が必要となり、財産の管理者の選任の場合には、管理費用の拠出が必要となります。