ねこ

ねこ借地権の存続期間について知りたい人「土地を借りて建物を所有しています。借地契約が更新時期を迎えますが、次の契約期間は何年になるのでしょうか。平成4年に借地借家法が制定されたそうですが、契約更新の場合には借地法と借地借家法のどちらが適用されるのでしょうか。」

弁護士の佐々木康友です。

今回は、借地権の存続期間についてわかりやすく説明します。

- 旧借地法と借地借家法のどちらが適用されるのか

- 民法の規定と旧借地法・借地借家法の規定の違いは

- 借地借家法の借地権の存続期間は

- 旧借地法の借地権の存続期間は

- 更新の場合の存続期間は

- 建物が再築された場合の存続期間は

借地権とは

借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権です(借地借家法2条1号)。

土地の利用権については民法にも規定がありますが、土地の利用権が借地権に該当すると、借地借家法か借地法(旧借地法)のどちらかが適用されます。

借地権の存続期間についても借地借家法と旧借地法に規定されています。

借地借家法には、次のような特別な性質の借地権も存在します。

これらの借地権の存続期間については、それぞれ借地借家法上に個別に規定があります。

- 一般定期借地権(借地借家法22条)

- 事業用定期借地権(借地借家法23条)

- 建物譲渡特約付借地権(借地借家法24条)

- 一時利用目的の借地権(借地借家法25条)

今回は、これらの特別な性質の借地権を除く、一般的な性質の借地権の存続期間について説明します。

一般的な借地権のことを普通借地権ということがあります。

以下では、普通借地権を前提として、借地権の存続期間について説明しています。

特別な性質の借地権については次の記事で詳しく説明しています。

ぜひ参考にしてください。

借地借家法・旧借地法の適用関係

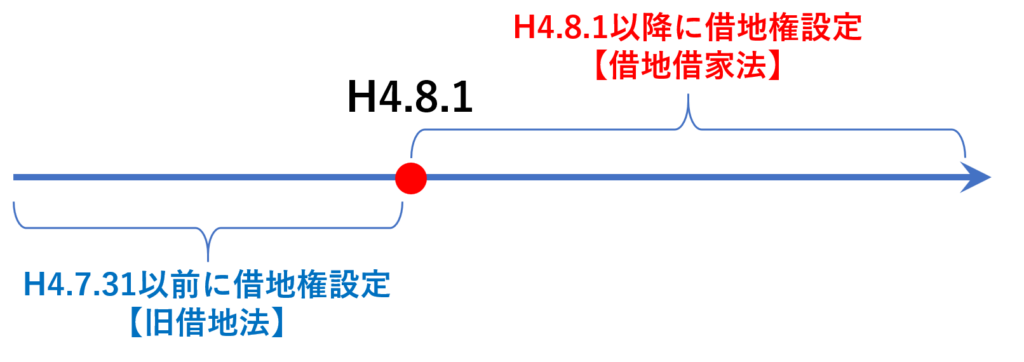

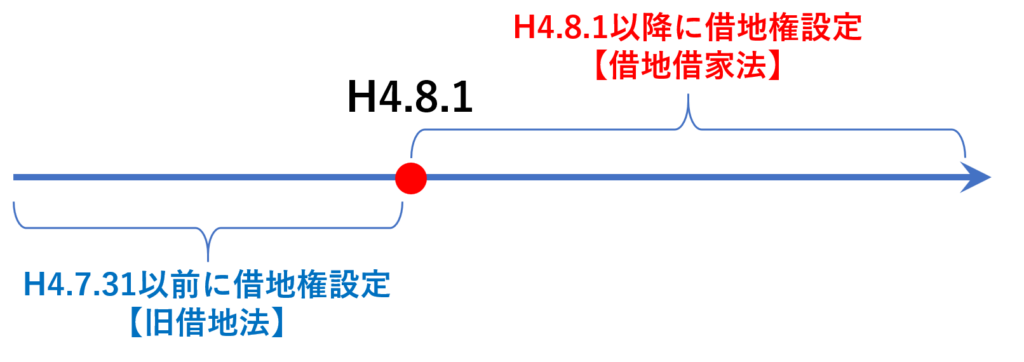

土地の利用権者が借地権に該当するとして、借地借家法と旧借地法のどちらが適用されるかは、借地権がいつ設定されたかによります。

借地借家法は平成4年8月1日に施行され、これにより旧借地法は廃止されました。

そのため、平成4年8月1日以降に設定された借地権については借地借家法が適用され、平成4年7月31日以前に設定された借地権については旧借地法が適用されることになります。

後ほど、借地契約が更新された場合の借地権の存続期間についても説明しますが、平成4年7月31日以前に設定された借地権については、借地契約の更新が、借地借家法の施行日である平成4年8月1日以降であっても、引き続き旧借地法が適用されるので注意が必要です。

図に表すと次のとおりとなります。

民法における土地の利用権についての規定

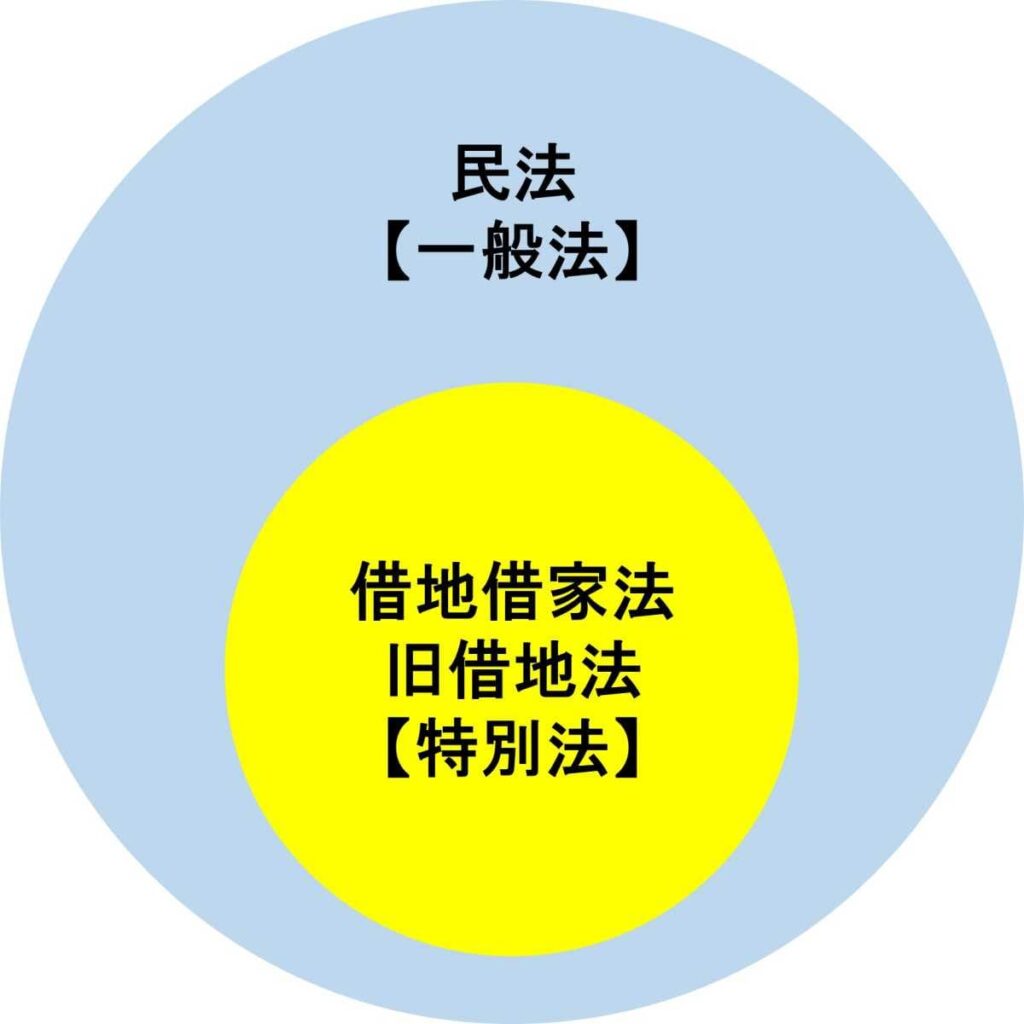

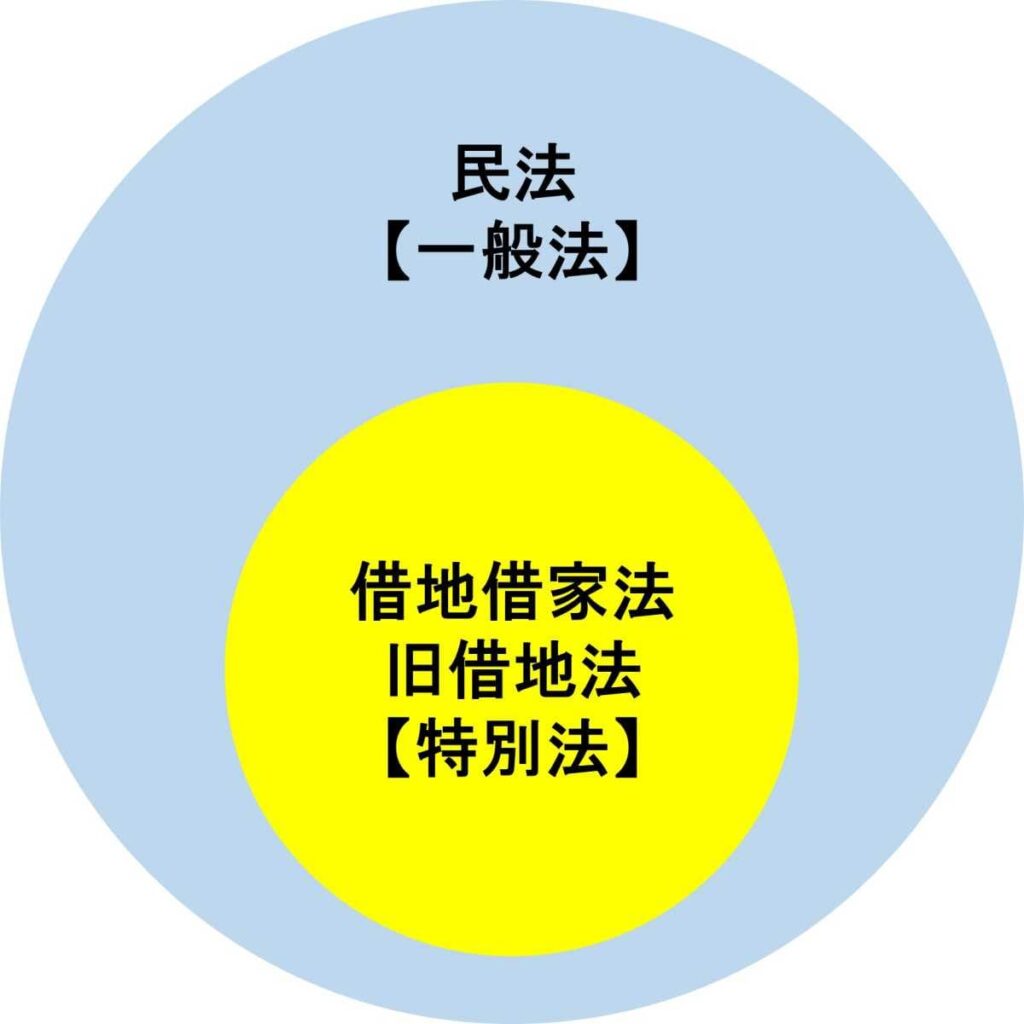

民法と借地借家法・旧借地法は、一般法と特別法の関係にあります。

土地の利用権が借地権(借地借家法2条1号)に該当する場合は、民法(一般法)ではなく、借地借家法・旧借地法(特別法)の規定が優先的に適用されます。

そのため、十分に理解しておくべきなのは借地借家法・旧借地法なのですが、念のため、一般法である民法の規定を確認しておきましょう。

上に述べたとおり、借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権(借地借家法2条1号)ですが、民法では、地上権と土地の賃借権の存続期間ついてどのように規定されているのでしょうか。

地上権

地上権(民法265条~)については存続期間の規定はありません。

どのような期間であっても設定できることになります。

土地の賃借権

賃貸借の存続期間は50年を超えることができません。

契約でこれより長い期間を設定しても50年に短縮されます(民法604条1項)。

存続期間を定めなかった場合は、期間の定めのない賃借権になります(民法617条)。

令和2年4月1日施行の民法改正前は、賃借権の存続期間の上限は20年でした。

借地借家法における借地権の存続期間

それでは、借地借家法の借地権(普通借地権)の存続期間についての規定はどのようになっているでしょうか。

上で説明した民法の規定とはどのように異なっているのでしょうか。

借地権設定時の存続期間

借地権設定時(最初に借地権を設定した時)の借地権の存続期間は30年です(借地借家法3条)。

借地契約で30年を超える期間を定めることもできます。

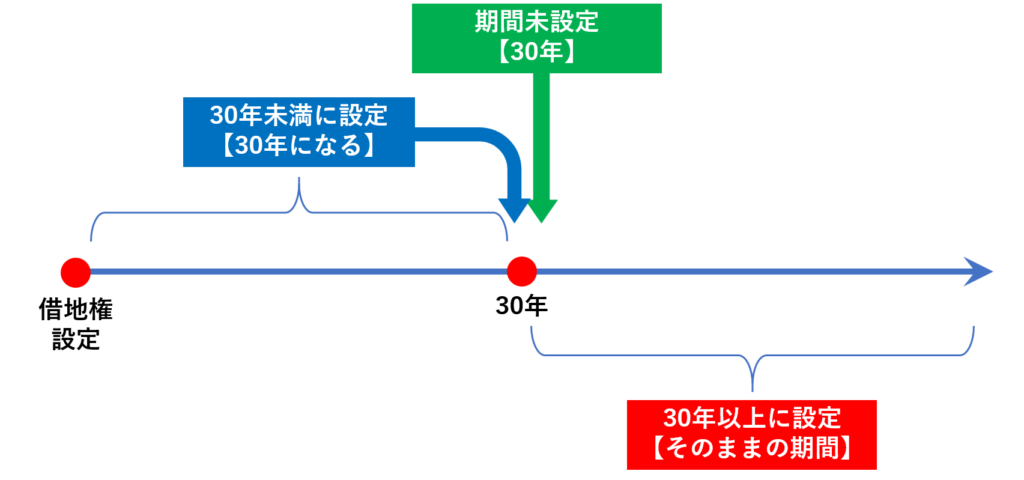

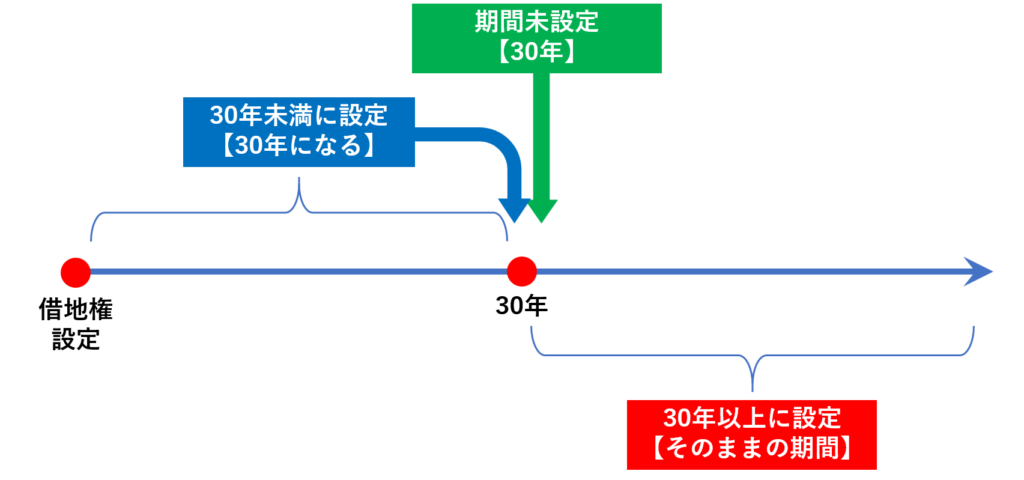

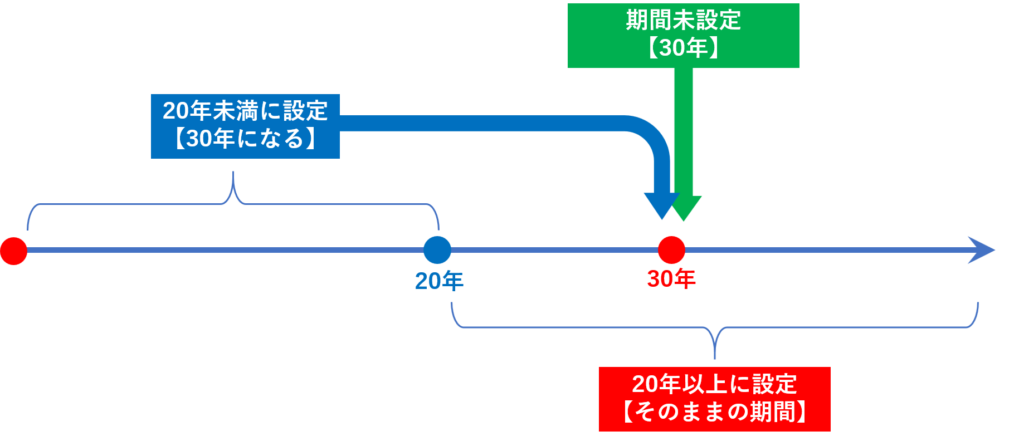

存続期間は、借地契約の定めに応じて次のとおりとなります。

| 借地契約での定め | 存続期間 | 備考 |

|---|---|---|

| 30年より長い期間 | 定めた期間 | 借地借家法3条但書 |

| 存続期間を定めていない | 30年 | 借地借家法3条 |

| 30年未満の期間 | 30年 | 30年未満の存続期間は借地借家法3条に反し、借地権者に不利な内容であるため無効となる(借地借家法9条)。その結果、存続期間の定めがないことになり、借地借家法3条により30年の存続期間となる。 |

民法の規定と比較すると、借地借家法では、借地権者の土地の利用権が保護されていることが分かります。

以上を図で示すと次のようなイメージです。

借地借家法3条(借地権の存続期間)

借地権の存続期間は、30年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

借地借家法9条(強行規定)

この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。

借地契約更新後の存続期間

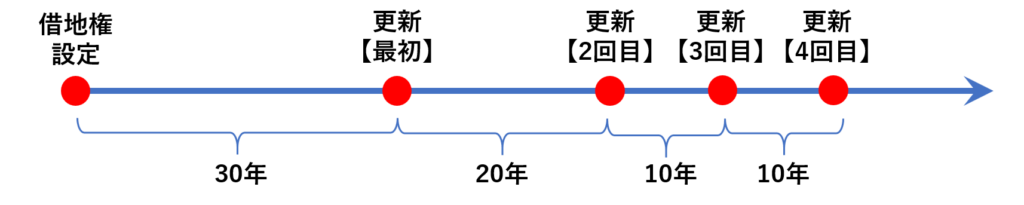

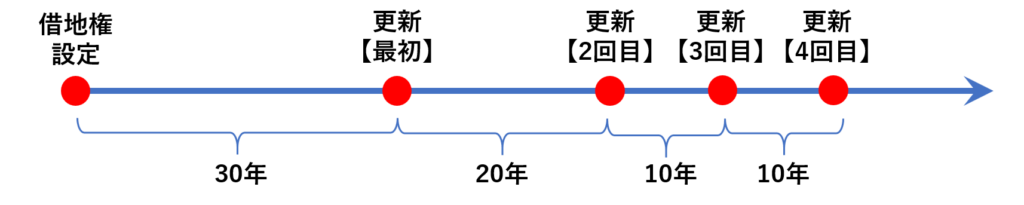

借地契約を更新した場合の借地権の存続期間については、借地借家法3条とは別に規定があります(借地借家法4条)。

借地契約を更新した場合の借地権の存続期間は、次のとおりとなります。

| 更新時期 | 存続期間 | 条文 |

|---|---|---|

| 初回の更新 | 借地契約更新の日から20年 | 借地借家法4条括弧書き |

| 2回目以降の更新 | 借地契約更新の日から10年 | 借地借家法4条 |

借地契約でこれを超える期間を定めることもできます。

図で示すと次のようなイメージです。

以下では、初回の更新と2回目以降の更新で分けて、それぞれ詳しく説明しましょう。

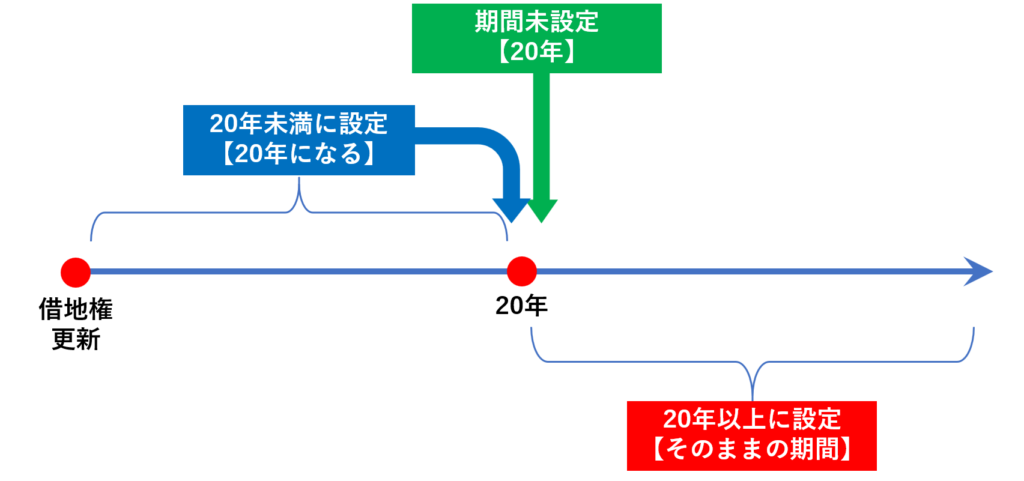

初回の更新後の存続期間

借地借家法では、初回の更新の場合、更新後の借地権の存続期間は更新の日から20年です。

契約で20年を超える期間をさだめることもできます。

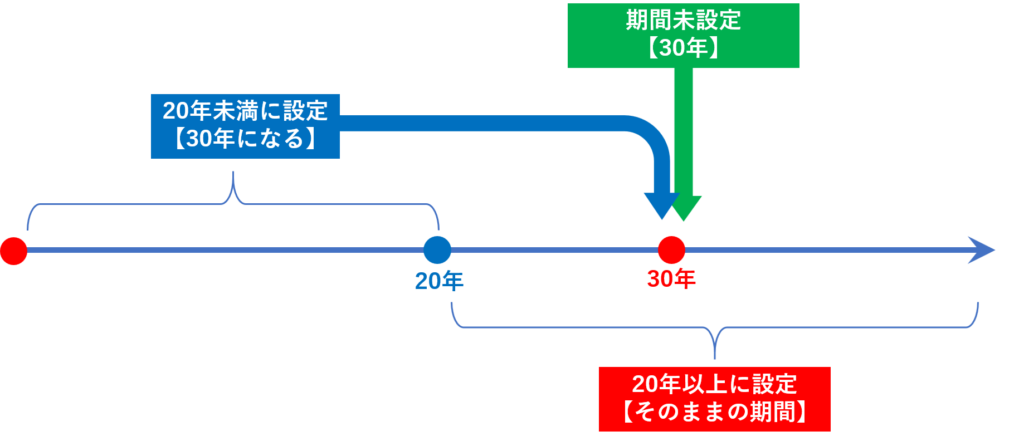

| 借地契約での定め | 存続期間 | 備考 |

|---|---|---|

| 20年より長い期間 | 定めた期間 | 借地借家法4条但書 |

| 存続期間を定めていない | 20年 | 借地借家法4条括弧書き |

| 20年未満の期間 | 20年 | 20年未満の存続期間は借地借家法4条括弧書きに反し、借地権者に不利な内容であるため無効となる(借地借家法9条)。その結果、存続期間の定めがないことになり、借地借家法4条括弧書きにより20年の存続期間となる。 |

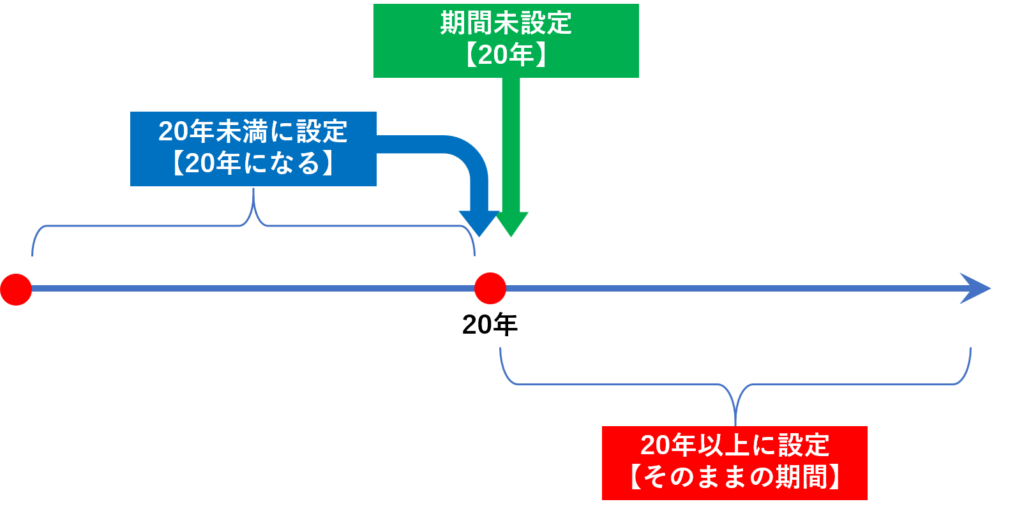

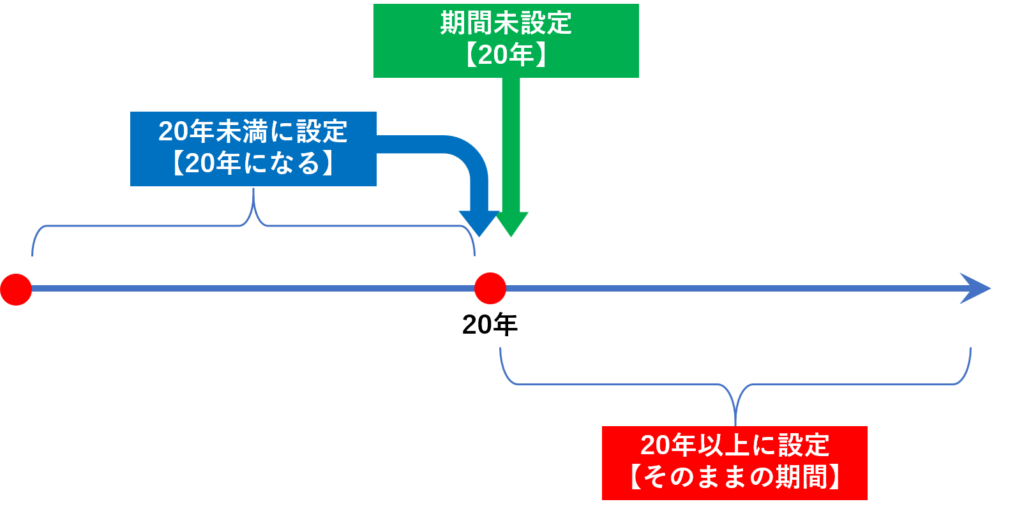

以上を図で示すと次のようなイメージです。

2回目以降の更新

借地借家法では、2回目以降の更新の場合、更新後の存続期間は更新の日から10年です。

契約で10年を超える期間を定めることもできます。

| 借地契約での定め | 存続期間 | 備考 |

|---|---|---|

| 10年より長い期間 | 定めた期間 | 借地借家法4条但書 |

| 存続期間を定めていない | 10年 | 借地借家法4条 |

| 10年未満の期間 | 10年 | 10年未満の存続期間は借地借家法4条に反し、借地権者に不利な内容であるため無効となる(借地借家法9条)。その結果、存続期間の定めがないことになり、借地借家法4条により10年の存続期間となる。 |

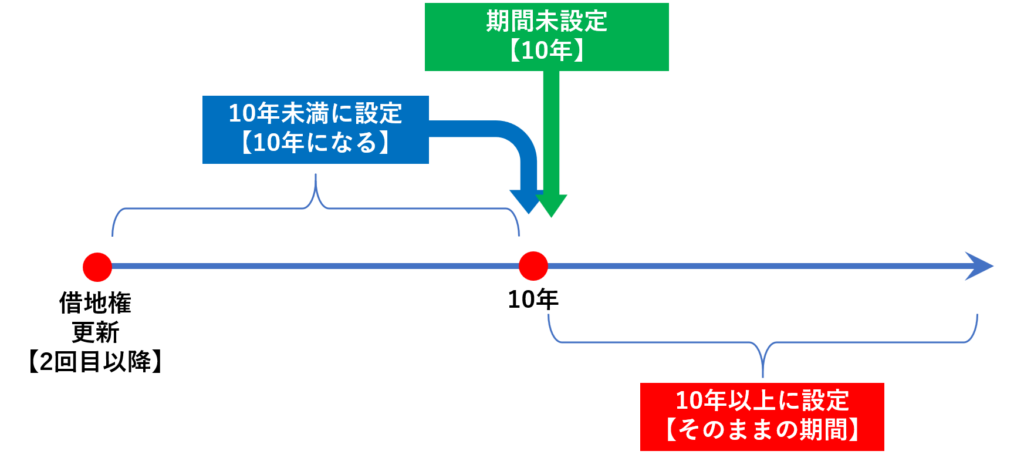

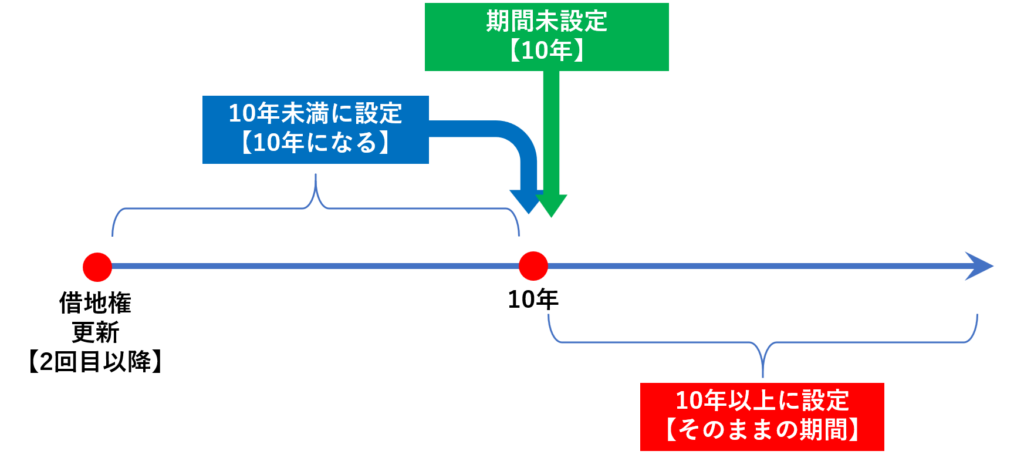

以上を図で示すと次のようなイメージです。

借地借家法4条(借地権の更新後の期間)

当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から10年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、20年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

借地権の存続期間が満了した場合において、借地権者が更新の請求し、これに対して借地権設定者が遅滞なく異議を述べた場合は、借地契約は更新されません(借地借家法5条1項、6条)。

また、借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続し、これに対して借地権者が遅滞なく異議を述べた場合も、借地契約は更新されません(借地借家法5条2項)。

借地権設定者が遅滞なく異議を述べても、正当事由がなければ借地権は更新されます(借地借家法6条)。

正当事由がなければ、有効な異議とはされないということです。

正当事由の要件は厳しいので、実際には正当事由は認められず、借地権の更新が認められる場合が多いと思います。

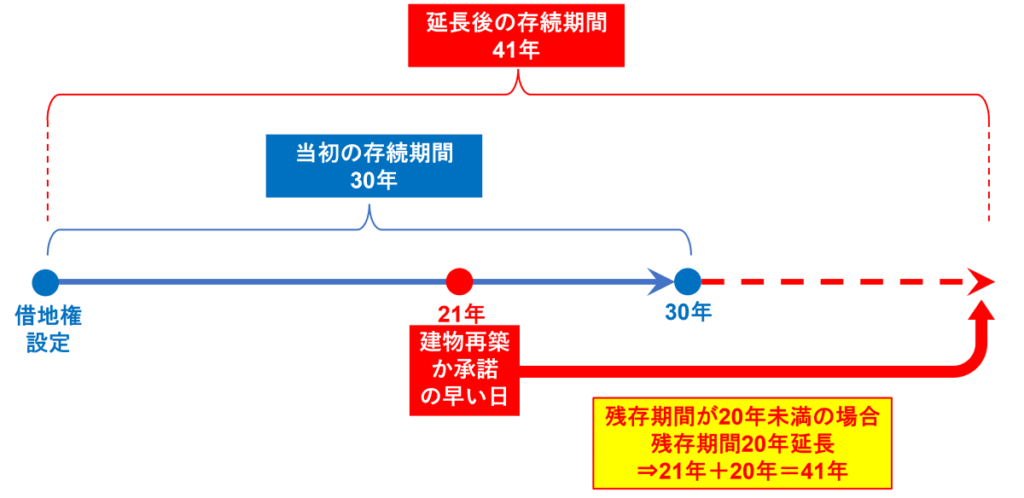

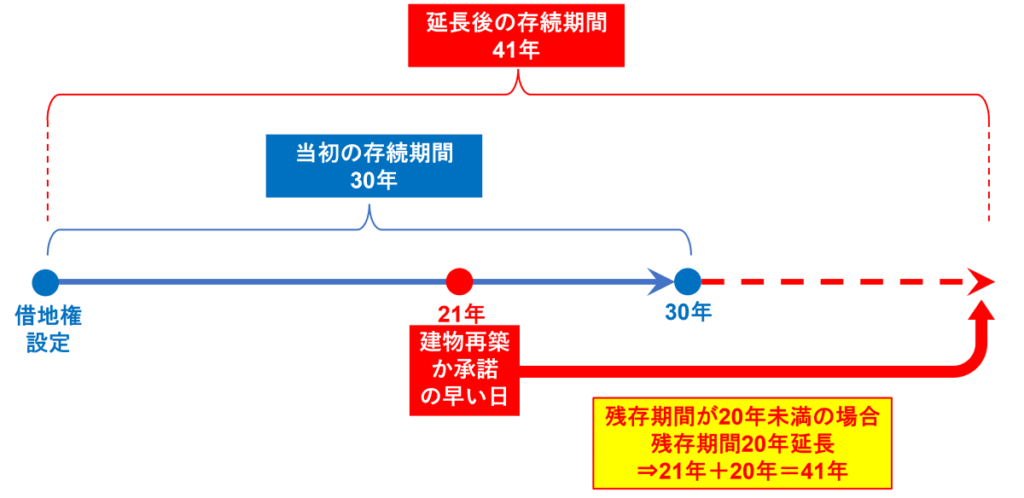

建物が再築された場合

借地権の存続期間が満了する前に建物が取り壊され、借地権者が建物を再築することがあります。

再築された建物が借地権の残存期間を超える場合、地主の承諾があれば、建物が再築された日か承諾のあった日のどちらか早い日から20年延長します(借地借家法7条1項)。

借地権者より、建物を再築する旨の通知があったのに、地主が通知から2ヶ月以内に異議を述べない場合にも、同様に借地権の残存期間が延長します(借地借家法7条2項)。

下の図のとおり、例えば、借地権の当初の存続期間が30年で、21年経過時点で建物を再築した場合は、借地権設定者の承諾があれば、借地権の存続期間は41年(21年+20年=41年)に延長されます。

旧借地法における借地権の存続期間

次に旧借地法における借地権の存続期間です。

平成4年7月31日以前に設定された借地権については旧借地法が適用されます。

借地契約の更新が借地借家法の施行日である平成4年8月1日以降の場合でも、引き続き旧借地法が適用されることには注意が必要です。

借地権は数十年の長きに及びますので、現在も借地借家法ではなく、旧借地法が適用される土地はたくさんあります。

借地借家法により設定された借地権の大半は定期借地権だという話もあります。

借地権設定時の存続期間

旧借地法と借地借家法の大きな違いは、旧借地法では、建物の種類・構造によって借地権の存続期間が異なることです。

旧借地法では、

- 石造、土造、煉瓦造又はこれに類する堅固の建物の所有を目的とする場合(堅固建物所有目的)

- その他の建物の所有を目的とする場合(非堅固建物所有目的)

によって借地権の存続期間が異なります。

以下、堅固建物所有目的・非堅固建物所有目的それぞれについて説明します。

借地契約で、上記の建物の種類を特定していない場合は、堅固建物所有目的とされます(旧借地法3条)

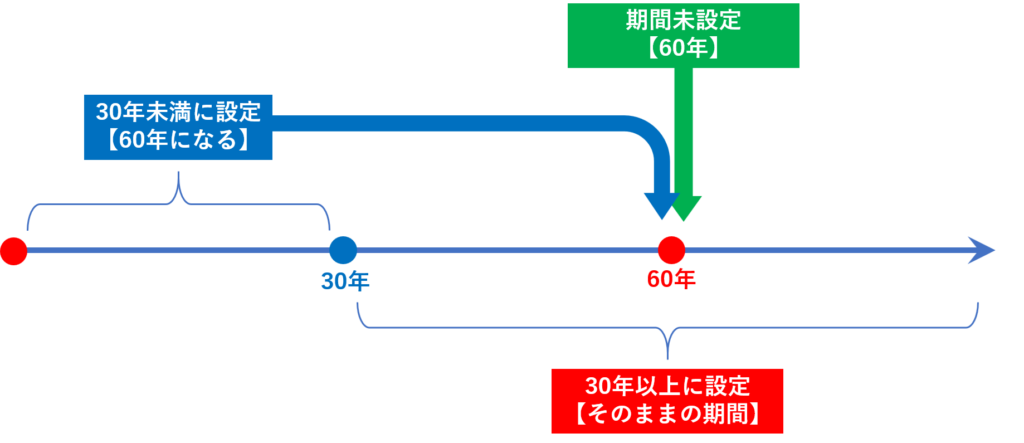

堅固建物所有目的の場合

堅固建物所有目的の場合、借地権の存続期間は60年です(旧借地法2条1項)。

但し、借地契約で存続期間を定めた場合は30年以上とすることができます(旧借地法2条2項)。

このように、旧借地法の借地権の存続期間は、借地借家法よりは少し複雑になります。

存続期間の定めがない場合は60年となりますが、30年以上の存続期間を定めた場合は有効とされている点に注意が必要です。

| 借地契約での定め | 存続期間 | 備考 |

|---|---|---|

| 30年より長い期間 | 定めた期間 | 旧借地法2条2項 |

| 存続期間を定めていない | 60年 | 旧借地法2条1項 |

| 30年未満の期間 | 60年 | 30年未満の存続期間は旧借地法2条1項に反し、借地権者に不利な内容であるため無効となる(旧借地法11条)。その結果、存続期間の定めがないことになり、旧借地法2条1項により60年の存続期間となる。 |

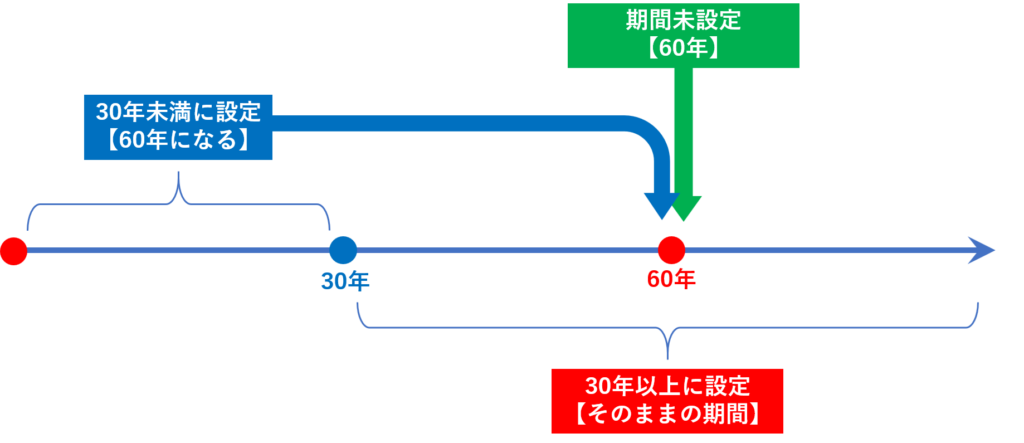

非堅固建物所有目的の場合

非堅固建物所有目的の場合、借地権の存続期間は30年です(旧借地法2条1項)。

但し、借地契約で存続期間を定めた場合は20年以上とすることができます(旧借地法2条2項)。

存続期間の定めがない場合は60年となりますが、30年以上の存続期間を定めた場合は有効とされている点に注意が必要です。

| 借地契約での定め | 存続期間 | 備考 |

|---|---|---|

| 20年より長い期間 | 定めた期間 | 旧借地法2条2項 |

| 存続期間を定めていない | 30年 | 旧借地法2条1項 |

| 20年未満の期間 | 30年 | 20年未満の存続期間は旧借地法2条1項に反し、借地権者に不利な内容であるため無効となる(旧借地法11条)。その結果、存続期間の定めがないことになり、旧借地法2条1項により30年の存続期間となる。 |

以上を図で示すと次のとおりとなります。

旧借地法2条(借地権の存続期間)

1 借地権ノ存続期間ハ石造、土造、煉瓦造又ハ之ニ類スル堅固ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノニ付テハ六十年、其ノ他ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノニ付テハ三十年トス

但シ建物カ此ノ期間満了前朽廃シタルトキハ借地権ハ之ニ因リテ消滅ス

2 契約ヲ以テ堅固ノ建物ニ付三十年以上、其ノ他ノ建物ニ付二十年以上ノ存続期間ヲ定メタルトキハ借地権ハ前項ノ規定ニ拘ラス其ノ期間ノ満了ニ因リテ消滅ス

旧借地法11条(借地権者に不利な契約条件の禁止)

第二条、第四条乃至第八条ノ二、第九条ノ二(第九条ノ四ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及前条ノ規定ニ反スル契約条件ニシテ借地権者ニ不利ナルモノハ之ヲ定メサルモノト看做ス

借地権の更新時

平成4年7月31日以前に設定された借地権については旧借地法が適用されますので、借地権の更新が借地借家法の施行された平成4年8月1日以降の場合でも旧借地法が適用されます。

旧借地法では、借地権の更新後の存続期間についても、堅固建物所有目的・非堅固建物所有目的に分けて規定されています。

堅固建物所有目的の場合

堅固建物所有目的の場合、更新後の借地権の存続期間は更新の日から30年です。

契約で30年を超える期間を定めることもできます。

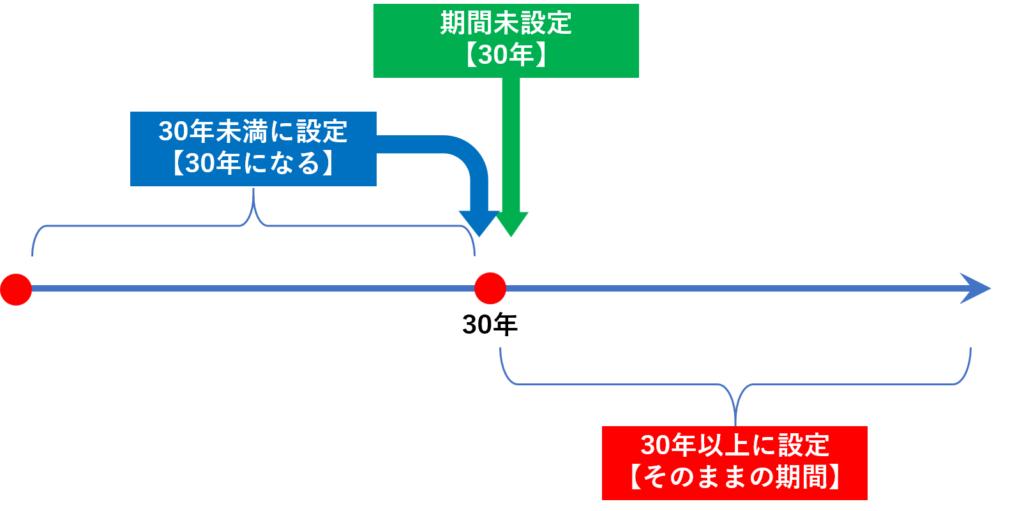

| 借地契約での定め | 存続期間 | 備考 |

|---|---|---|

| 30年より長い期間 | 定めた期間 | 旧借地法5条2項 |

| 存続期間を定めていない | 30年 | 旧借地法5条1項 |

| 30年未満の期間 | 30年 | 30年未満の存続期間は旧借地法5条1項に反し、借地権者に不利な内容であるため無効となる(旧借地法11条)。その結果、存続期間の定めがないことになり、旧借地法5条1項により30年の存続期間となる。 |

以上を図で示すと次のようなイメージです。

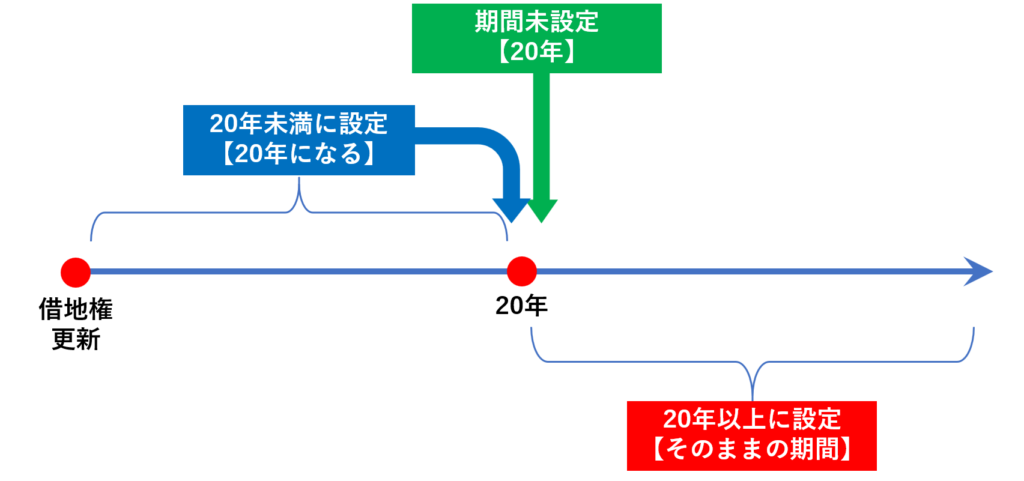

非堅固建物所有目的の場合

非堅固建物所有目的の場合、更新後の借地権の存続期間は更新の日から20年です。

契約で20年を超える期間を定めることもできます。

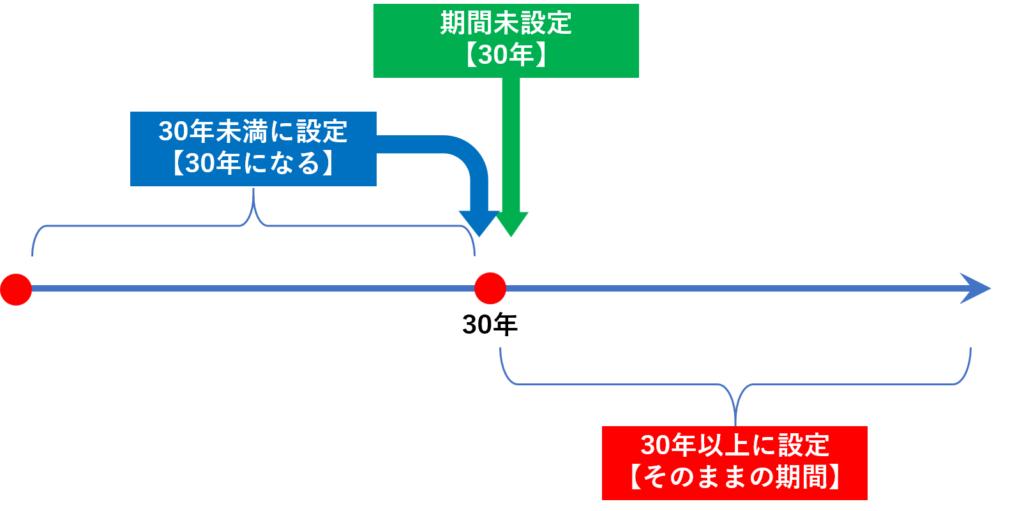

| 借地契約での定め | 存続期間 | 備考 |

|---|---|---|

| 20年より長い期間 | 定めた期間 | 旧借地法5条2項 |

| 存続期間を定めていない | 20年 | 旧借地法5条1項 |

| 20年未満の期間 | 20年 | 20年未満の存続期間は旧借地法5条1項に反し、借地権者に不利な内容であるため無効となる(旧借地法11条)。その結果、存続期間の定めがないことになり、旧借地法5条1項により20年の存続期間となる。 |

以上を図で示すと次のようなイメージです。

旧借地法5条(契約更新の場合における借地権の存続期間)

1 当事者カ契約ヲ更新スル場合ニ於テハ借地権ノ存続期間ハ更新ノ時ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ三十年、其ノ他ノ建物ニ付テハ二十年トス此ノ場合ニ於テハ第二条第一項但書ノ規定ヲ準用ス

2 当事者カ前項ニ規定スル期間ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ其ノ定ニ従フ

建物が朽廃した場合は借地権は消滅する

旧借地法では、建物が朽廃(きゅうはい)した場合は、存続期間の満了前であっても借地権が消滅します(旧借地法2条1項但書)。

朽廃(きゅうはい)とは、時の経過によって、建物の使用資材が腐朽、損傷し、全体的に観察してもはや建物としての社会経済的効用を失ったとみられる場合をいいます(最高裁判例昭和35年3月22日)。

朽廃は、建物の外観を有している点で、物理的に建物が存在しない滅失とは区別されます。

建物が滅失した場合は、当然に借地権は消滅します。

借地借家法では、旧借地法にあった朽廃について制度は廃止されました。

そのため、借地借家法に基づく借地権については、建物が朽廃しても借地権が消滅しません。