ねこ

ねこ借地権の更新について知りたい人「借地契約が満期を迎えます。借地権の更新を希望しています。契約書には更新について何も書いていないのだけど、更新はできるのでしょうか。更新料も支払う必要がありますか。」

弁護士の佐々木康友です。

今回は、借地権の更新について説明します。

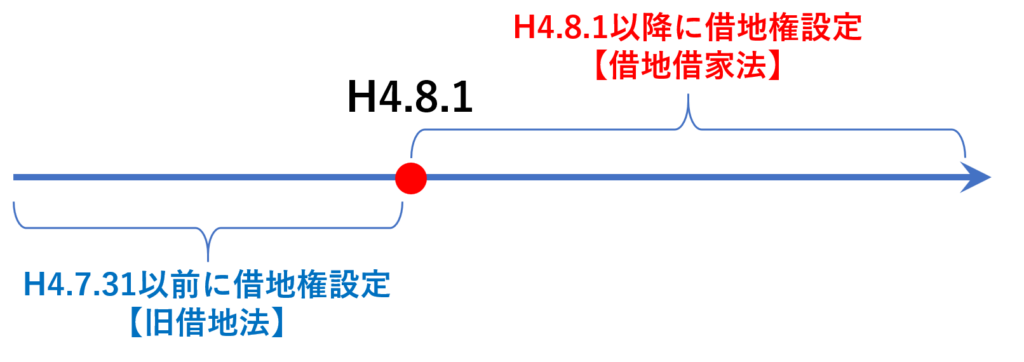

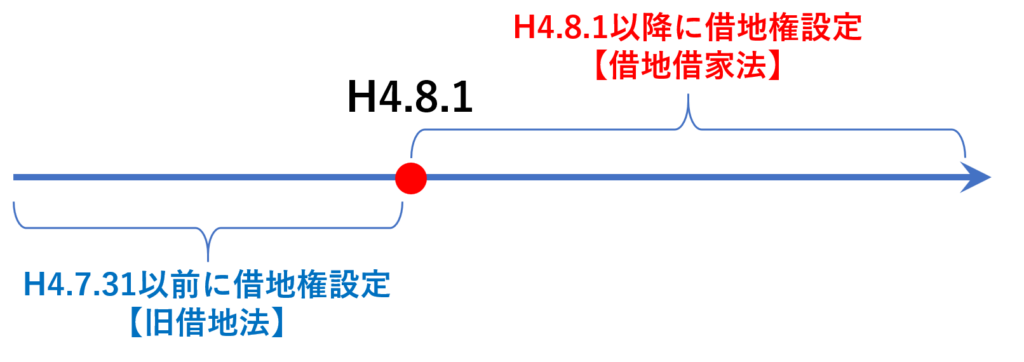

借地権の更新については、平成4年7月31日までに設定された借地権については借地法(旧借地法)、平成4年8月1日以降に設定された借地権については借地借家法が適用されます(借地借家法附則6条)。

借地権の存続期間は、一般的に数十年と長期間に及びます。

借地借家法が施行されてから30年以上が経過しましたが、現在でも平成4年7月31日までに設定された借地権が多く、これらについては旧借地法が適用されます。

そのため、今回は、借地借家法と旧借地法の借地権の更新に関する規定の違いがわかるように、まず、借地借家法の規定について説明し、その後、旧借地法の規定については、借地借家法との違いを中心に説明します。

借地借家法は、平成4年8月1日に施行され、これに伴い旧借地法は廃止されました。

- 借地権とは何か

- 借地権の更新のルールは

- 借地権の更新後の存続期間は何年か

- 借地借家法と旧借地法の規定の違い

- 更新料は支払わないといけないのか

借地権とは

借地権とは

まず、そもそも借地権とはどういった権利なのでしょうか。

借地権の更新について説明をするにあたり、借地権の意味を正確に理解しておくことが必要です。

借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権です(借地借家法2条1号、旧借地法1条)。

土地の利用権が借地権に該当すると、借地権の更新についての規定(借地借家法4~8条、旧借地法4~8条等)が適用されます。

例外:更新のない借地権

借地権のなかには、そもそも更新のない特別の借地権が存在します。

次の借地権です。

- 一般定期借地権(借地借家法22条)

- 事業用定期借地権(借地借家法23条)

- 建物譲渡特約付借地権(借地借家法24条)

- 一時使用目的の借地権(借地借家法25条、旧借地法9条)

本記事で説明する借地権の更新については、これらの特別の借地権を除くものとします。

これらの特別の借地権を除く通常の借地権を普通借地権ということもあります。

特別の借地権について詳しく知りたい方は、次の記事を参考にして下さい。

借地権の存続期間(借地権設定時)

借地権の存続期間は、借地借家法・旧借地法で異なります。

まず、最初に借地権を設定したとき(借地権設定時)の存続期間について説明します。

借地借家法の場合

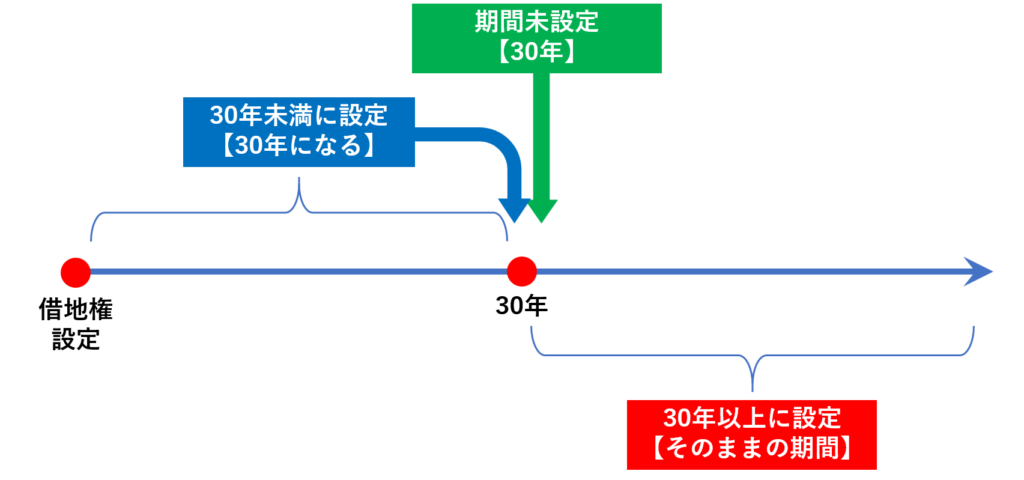

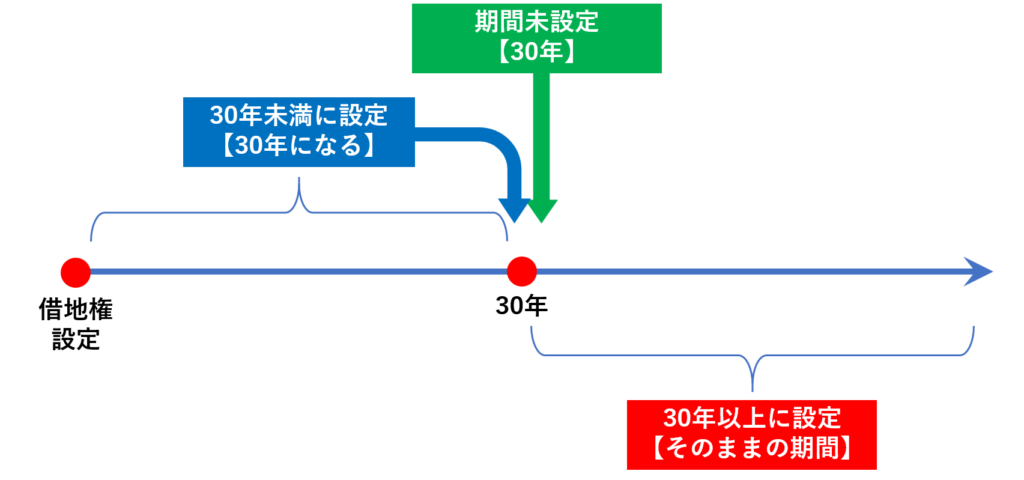

借地借家法では、借地権の存続期間は30年です(借地借家法3条)。

契約で30年を超える期間を定めることもできます。

存続期間を定めなかったり、30年未満の期間を定めた場合は30年になります(借地借家法9条)。

旧借地法の場合

旧借地法では、借地権の存続期間は少し複雑です。

- 石造、土造、煉瓦造又はこれに類する堅固の建物の所有を目的とする場合(堅固建物所有目的)

- その他の建物の所有を目的とする場合(非堅固建物所有目的)

のどちらかによって借地権の存続期間が異なります。

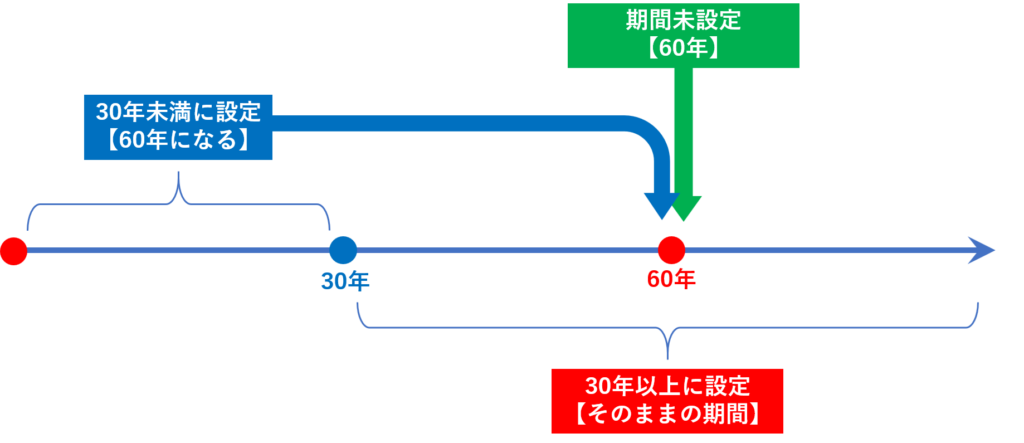

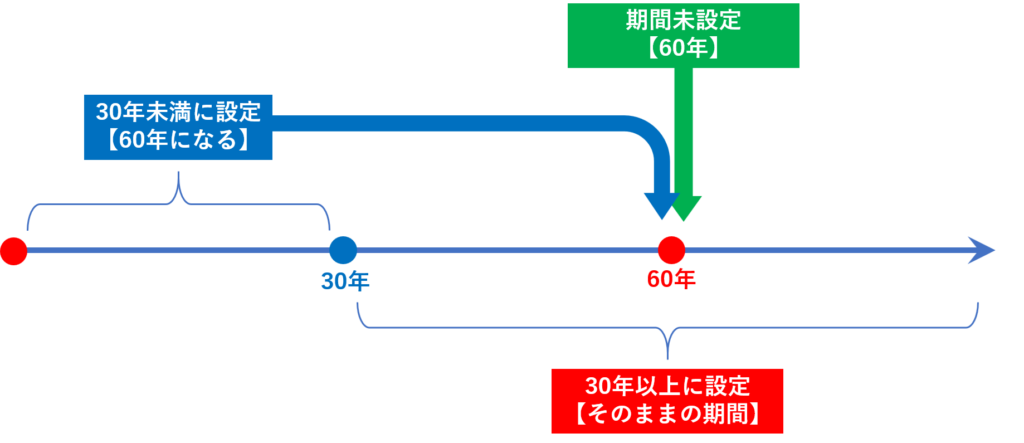

堅固建物所有目的の場合、借地権の存続期間は60年です(旧借地法2条1項)。

ただし、契約により30年以上の期間を定めた場合はその期間となります(旧借地法2条2項)。

契約により30年未満の期間を定めたり、期間を定めなかった場合は60年となります(旧借地法11条)。

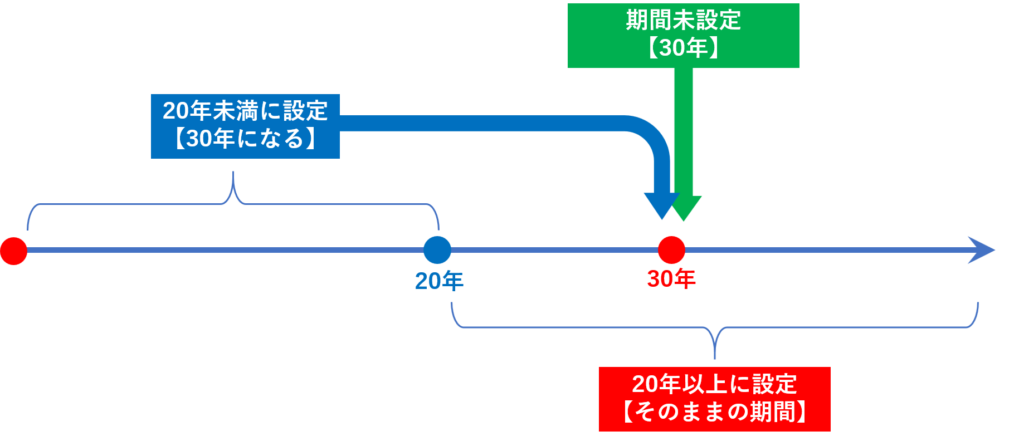

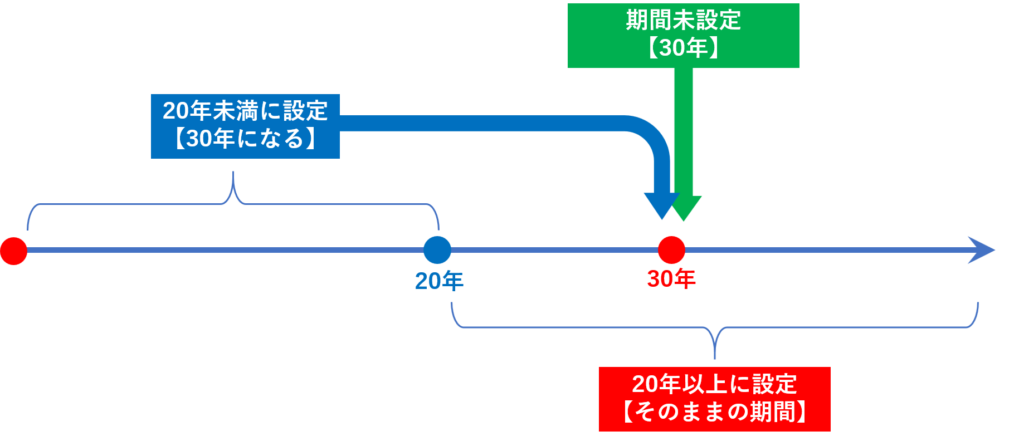

非堅固建物所有目的の場合、借地権の存続期間は30年です(旧借地法2条1項)。

ただし、契約により20年以上の期間を定めた場合はその期間となります(旧借地法2条2項)。

契約により20年未満の期間を定めたり、期間を定めなかった場合は60年となります(旧借地法11条)。

借地権の更新(借地借家法の場合)

上記の最初の借地権の存続期間が満了した場合、借地権は更新されるのでしょうか。

まず、借地借家法に基づく借地権(平成4年8月1日以降に設定された借地権)の更新について説明します。

借地権の存続期間が満了した場合、地主(借地権設定者)と借地権者の間で借地契約の更新について合意しない限り、本来、借地契約は終了するはずです。

しかし、借地権は借地上に建物を建てて土地を継続的に利用する権利ですので、借地上に建物が存在しており、まだまだ使用可能であるのに、存続期間が満了したからといって、借地契約を終了させてしまうことは適切ではありません。

そこで、借地借家法では、借地権の存続期間が満了しても、当然には借地権は消滅せずに、一定の要件を満たせば、地主と借地権者の合意がなくても借地権が更新されることとしました(借地借家法5条、6条)。

地主と借地権者の間で借地契約の更新を合意するのを合意更新というのに対し、このように法律の規定により更新する場合を法定更新といいます。

法定更新が認められるのは、次の2つの場合があります。

- 借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したとき(借地借家法5条1項)

- 借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するとき(借地借家法5条2項)

借地権の更新について定めた借地借家法5条は片面的強行規定であるため、借地契約の締結の際に、法定更新を排除する内容の特約を結ぶことは、借地権者に不利なものとして無効となりますので注意が必要です(借地借家法9条)。

例えば、借地権の存続期間満了後、直ちに土地を明け渡すとか、無償で建物を譲渡するといった内容の特約をしても無効となってしまいます。

以下では、法定更新の場合について説明します。

①借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したとき(借地借家法5条1項)

まずは、借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したとき(借地借家法5条1項)についてです。

この場合に借地契約の更新が認められる要件は次のとおりです。

一つ一つ確認していきましょう。

- 借地権の存続期間が満了すること

- 建物があること

- 借地契約の更新を請求すること

- 地主(借地権設定者)が遅滞なく正当事由のある異議を述べないこと

借地借家法5条1項(借地契約の更新請求等)

借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。

①借地権の存続期間が満了すること

借地権の存続期間が満了する場合にのみ、借地契約の更新は認められます。

他の理由で借地権が消滅しても認められません。

②建物があること

借地権の存続期間の満了時に借地上に建物が存在していることが必要です。

建物は、借地権者が所有している必要はありませんが、地主との関係において適法に建物が存在していることが必要です。

例えば、土地について転借地権が設定されていて、転借地権者が建物を所有している場合は、借地権者と転借地権者との間の転借地契約が適法になされていることが必要です。

なお、地主の妨害により建物が再築できなかった場合は、建物が存在しないことを理由として借地契約の更新請求を否定することは、信義則に反するとされた最高裁判例があります(最高裁判所判例昭和52年3月15日)。

➂借地契約の更新を請求すること

借地契約の更新請求は、借地権者が、借地契約の相手方である地主に対して行うものです。

転借地権者は、地主とは契約関係にないため、直接は更新請求はできません。

更新請求は、借地権の存続期間の満期に近い時期に行うべきとされます。

更新請求が早すぎれば、地主としては更新すべきかどうか判断できませんし、反対に遅すぎれば、次に説明する借地借家法5条2項の問題となるからです。

また、更新請求の方法についても特に決まりはありません。

通常は、地主が、借地権者に土地の明渡しを請求し、借地権者がこれを拒否することが多いと考えられますが、この拒否自体に借地契約の更新請求の意思表示が含まれていると考えられます。

④借地権設定者が遅滞なく正当事由のある異議を述べないこと

上記①~➂の要件が満たされれば、従前の契約と同一の条件で借地契約は更新されます。

但し、地主が遅滞なく異議を述べた場合は、借地契約は更新されません(借地借家法5条1項但書)。

しかし、地主の異議には、正当事由が必要とされます(借地借家法6条)。

つまり、正当事由がなければ、異議は有効なものとはされないということです。

地主の異議に正当事由があるかどうかは、次のことが総合的に考慮されます(借地借家法6条)。

このなかで、最も重視されるのが地主及び借地権者が土地の使用を必要とする事情です。

- 地主(借地権設定者)及び借地権者が土地の使用を必要とする事情

- 借地に関する従前の経過

- 土地の利用状況

- 地主(借地権設定者)が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出

借地借家法6条(借地契約の更新拒絶の要件)

前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。

地主は、遅滞なく異議を述べることとされていますが、どのくらい遅れると遅滞したとされるのでしょうか。

基準はないのですが、借地契約を更新するかどうかを検討するのに通常必要とされる期間を超えると遅滞したと評価されるおそれがあります。

昭和39年10月16日の最高裁判例では、契約書も存在しない借地契約について、借地権の存続期間満了1年10か月後に異議を述べても遅滞なしとされました。

しかし、近年は契約意識が高まっており、契約も書面化されているので、遅滞なしの期間は短縮されていると考えるべきでしょう。

また、異議を述べる方法についても定まったものはありません。

契約更新の意思がないことが示されていればよいと思われます。

借地権者の差し出す地代を何の異議も留保もすることなく受領すると、異議なしの意思表示とみなされるおそれがありますので注意しましょう。

②借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するとき(借地借家法5条2項)

次に、借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したとき(借地借家法5条1項)です。

この場合に借地契約の更新が認められる要件は次のとおりです。

上記の借地借家法5条1項の場合との違いは、③土地の使用を継続することです。

つまり、借地権者は、地主に更新請求をしなくても、土地の使用を継続すれば、借地契約は更新されるということになります。

- 借地権の存続期間が満了すること

- 建物があること

- 土地の使用を継続すること

- 地主(借地権設定者)が遅滞なく正当事由のある異議を述べないこと

借地借家法5条2項(借地契約の更新請求等)

借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。

①借地権の存続期間が満了すること

借地借家法5条1項の場合と同様に、借地権の存続期間が満了する場合にのみ、借地契約の更新は認められます。

他の理由で借地権が消滅しても認められません。

②建物があること

借地借家法5条1項の場合と同様に、借地権の存続期間の満了時に借地上に建物が存在していることが必要です。

建物は、借地権者が所有している必要はありませんが、転借地権者などが地主との関係において適法に所有していることが必要です。

➂土地の使用を継続すること

借地権者自身が土地を使用継続することが必要です。

借地権者が土地を転貸している場合がありますが、転借地権者が土地の使用継続をしていれば、借地権者の使用継続とみなされます(借地借家法5条3項)。

また、借地上の建物を第三者に使用させている場合も、借地権者自身が使用しているとみなされます。

④借地権設定者が遅滞なく正当事由のある異議を述べないこと

上記①~➂の要件が満たされれば、従前の契約と同一の条件で借地契約は更新されます。

但し、借地借家法5条1項の場合と同様に、借地権設定者が遅滞なく異議を述べた場合は、借地契約は更新されません(借地借家法5条2項、1項但書)。

しかし、地主の異議には、正当事由が必要とされます(借地借家法6条)。

つまり、正当事由がなければ、有効な異議とは評価されないということです。

法定更新の効果

法定更新の効果として、借地権の存続期間以外については、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます(借地借家法5条)。

「みなす」とは、ある事柄と性質の異なる他の事柄を、一定の法律関係について同一のものと考えることです。

ここでは、「契約の更新請求をする」「土地を使用継続する」ことを、「契約を更新する」ことと同一に考えるということです。

敷金、保証金等の借地権者が地主に提供した担保は、法定更新によっても引き継がれます。

保証人の責任も、借地権が存続する限りは存続するものと考えられます。

借地権の対抗力については、借地権の登記に存続期間が記録されていても、対抗力は失われないと考えられます。

民法619条1項では、同一の条件で更に賃貸借をしたものと「推定する」とされているのに対し、借地借家法5条では、同一の条件で契約を更新したものと「みなす」とされており、借地権者の保護が強化されています。

「みなす」には反証が認められませんが、「推定する」場合は反証が認められます。

法定更新後の借地権の存続期間

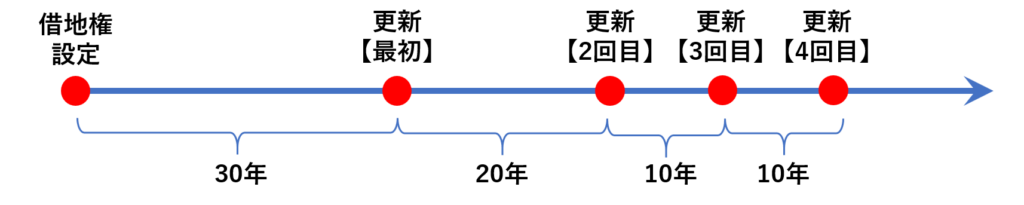

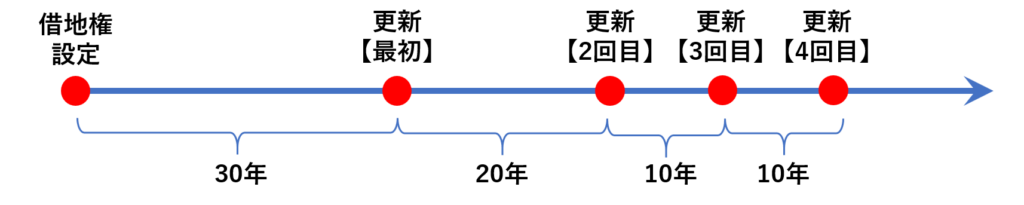

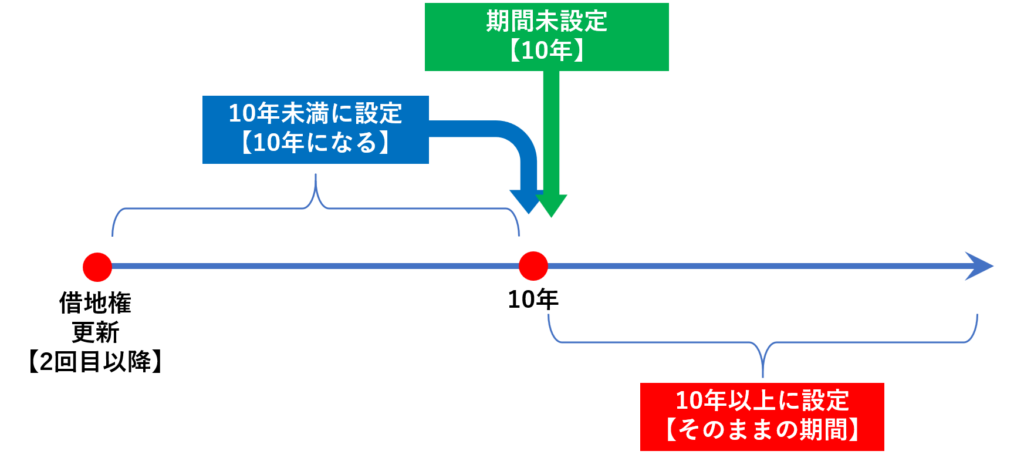

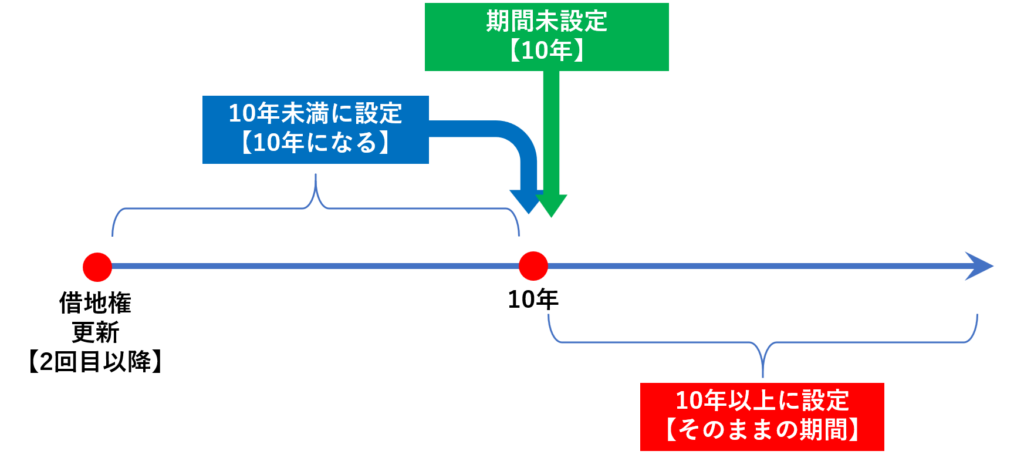

法定更新後の借地権の存続期間については、1回目の法定更新が20年、2回目以降の法定更新が10年となります(借地借家法4条本文)。

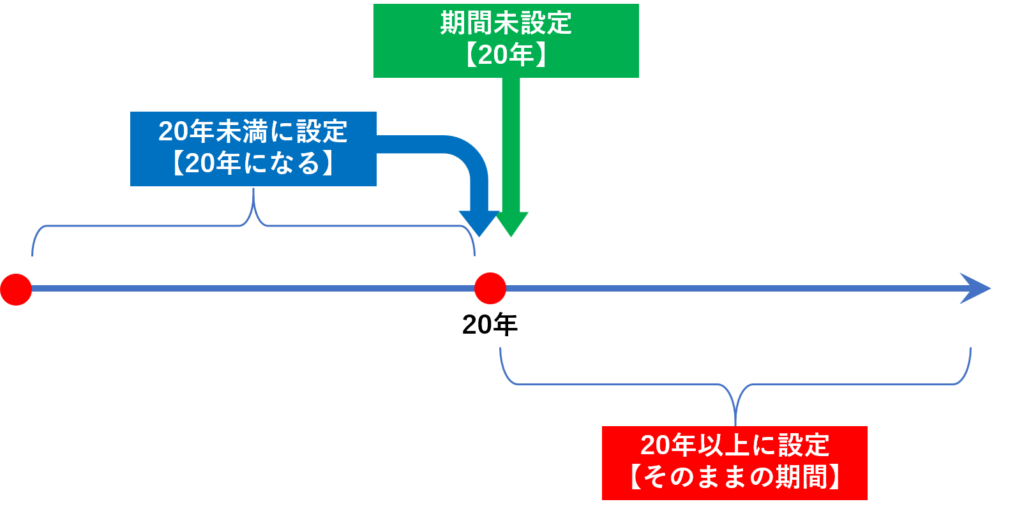

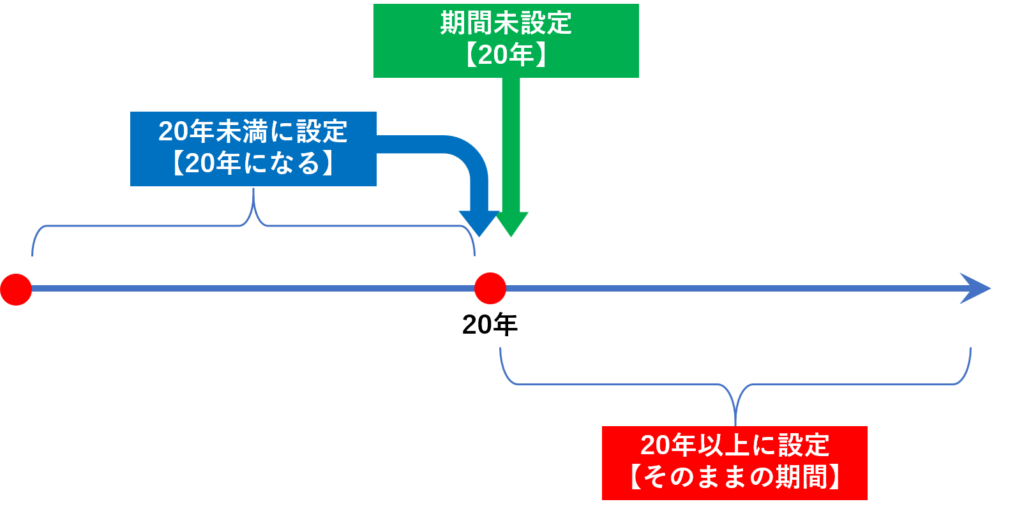

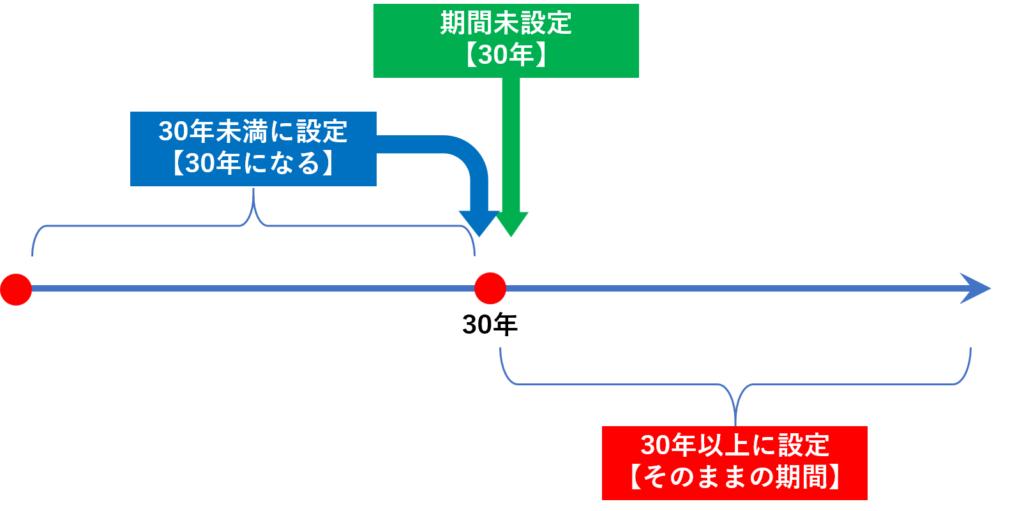

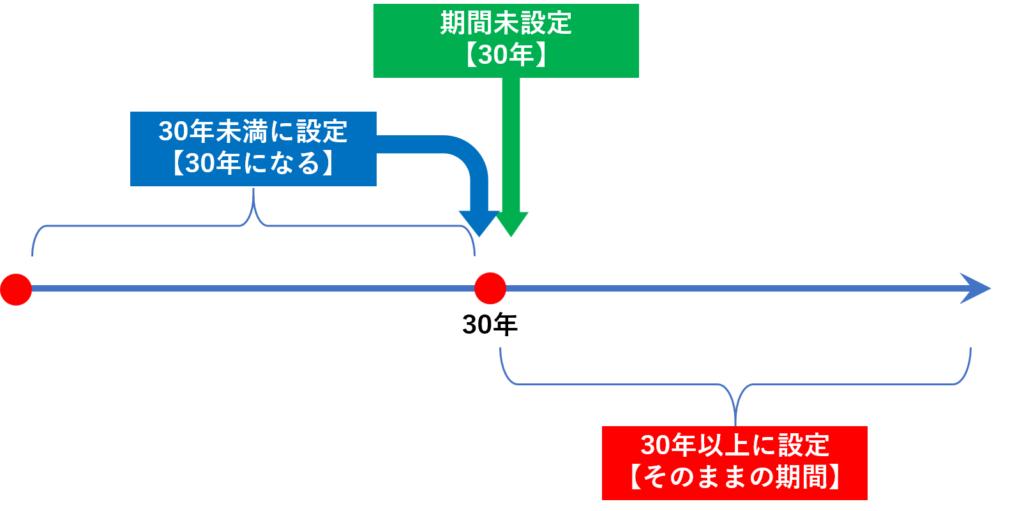

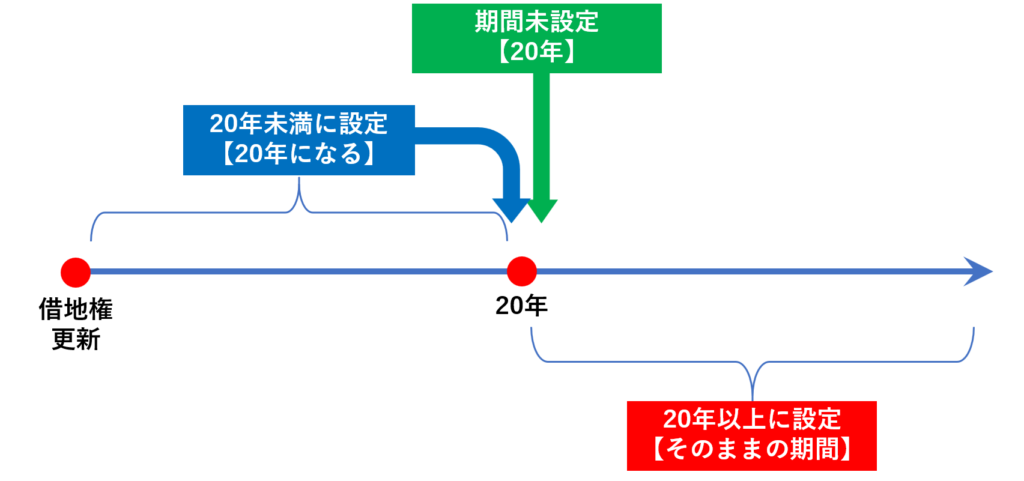

借地借家法では、最初の更新の場合、更新後の借地権の存続期間は更新の日から20年です(借地借家法4条)。

契約で20年を超える期間を定めることもできます。

存続期間を定めなかったり、20年未満の期間を定めた場合は20年になります(借地借家法9条)。

借地借家法では、2回目以降の更新の場合、更新後の存続期間は更新の日から10年です(借地借家法4条)。

契約で10年を超える期間を定めることもできます。

存続期間を定めなかったり、10年未満の期間を定めた場合は10年になります(借地借家法9条)。

法定更新の場合、契約で存続期間を定めることはありませんので、借地借家法4条の規定どおり、1回目の更新が20年、2回目以降の更新が10年となるのです。

借地契約の法定更新(旧借地法の場合)

次に、旧借地法に基づく借地権の更新について説明します。

平成4年7月31日までに設定された借地権については、こちらの規定が適用されます。

借地借家法の借地契約の更新に関する規定との違いを中心に説明します。

借地借家法と同様、借地権の更新について定めた旧借地法4条、6条は片面的強行規定であるため、法定更新を排除する内容の特約は、借地権者に不利なものとして無効となります(旧借地法11条)。

借地権消滅ノ場合ニ於テ借地権者カ契約ノ更新ヲ請求シタルトキ(旧借地法4条1項)

この場合に借地契約の更新が認められる要件は次のとおりです。

- 借地権が消滅したこと

- 建物があること

- 借地契約の更新を請求すること

- 借地権設定者が遅滞なく正当事由のある異議を述べないこと

借地法4条1項(借地権者の契約更新の請求・建物等の買取請求権)

借地権消滅ノ場合ニ於テ借地権者カ契約ノ更新ヲ請求シタルトキハ建物アル場合ニ限リ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス但シ土地所有者カ自ラ土地ヲ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由アル場合ニ於テ遅滞ナク異議ヲ述ヘタルトキハ此ノ限ニ在ラス

これは借地借家法5条1項と同様の内容です。

旧借地法4条1項の条文のうち、「借地権消滅ノ場合」は、借地権の存続期間が満了した場合に限定されます。

合意解約や債務不履行解除により、存続期間の満了前に借地権が消滅した場合は含まれません。

「土地所有者」は、地主(借地権設定者)のことをいいます。

借地権者借地権ノ消滅後土地ノ使用ヲ継続スル場合(旧借地法6条)

この場合に借地契約の更新が認められる要件は、建物があるか否かによって異なります。

建物のない場合(旧借地法6条1項)

この場合に借地契約の更新が認められる要件は次のとおりです。

- 借地権が消滅したこと

- 土地の使用を継続すること

- 借地権設定者が遅滞なく異議を述べないこと

借地法6条1項(土地使用の継続による契約の法定更新)

借地権者借地権ノ消滅後土地ノ使用ヲ継続スル場合ニ於テ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ前条第一項ノ規定ヲ準用ス

つまり、建物がない場合であっても、借地権が消滅した後、土地の使用を継続すれば、借地契約が更新されます。

借地借家法の場合の借地契約の更新については、すべて建物が存在することを前提としているので、建物がなくても借地契約が更新されるというのは旧借地法独自のものです。

また、旧借地法6条1項の条文のうち、「借地権消滅ノ場合」は、旧借地法4条1項の場合とは異なり、借地権の存続期間が満了した場合に限られません。

その他の理由により借地権が消滅した場合も含まれ得ます。

例えば、建物が朽廃して借地権が消滅した場合(旧借地法2条1項但書)も含まれるものと考えられます。

朽廃とは、建物が時間の経過によって社会的経済的価値がなくなることをいいます。借地借家法では、建物の朽廃により借地権が消滅する規定は削除されました。

そして、借地権設定者の異議には正当事由は必要ありません。

遅滞なく異議を述べさえすれば、借地契約を更新させないことができます。

「土地所有者」が地主(借地権設定者)のことであるのは、旧借地法4条1項と同様です。

建物のある場合(旧借地法6条2項)

この場合に借地契約の更新が認められる要件は次のとおりです。

- 借地権が消滅したこと

- 建物があること

- 土地の使用を継続すること

- 借地権設定者が遅滞なく正当事由のある異議を述べないこと

借地法6条2項(土地使用の継続による契約の法定更新)

前項ノ場合ニ於テ建物アルトキハ土地所有者ハ第四条第一項但書ニ規定スル事由アルニ非サレハ異議ヲ述フルコトヲ得ス

建物のある場合は、借地権設定者の異議には正当事由が求められます。

ここが建物がない場合との違いです。

建物のある場合は、借地権者の保護の強化を図っているということでしょう。

どのような場合に正当事由があるかの考慮要素については、借地借家法と同様です。

「借地権消滅ノ場合」は借地権の存続期間が満了した場合に限られません。

「土地所有者」が借地権設定者のことであるのは、旧借地法4条1項と同様です。

法定更新の効果

法定更新の効果として、借地権の存続期間以外については、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます(旧借地法4条、6条)。

これは借地借家法5条と同じです。

法定更新後の借地権の存続期間

旧借地法では、借地権の更新後の存続期間についても、堅固建物所有目的・非堅固建物所有目的に分けて規定されています。

法定更新後の借地権の存続期間については、堅固建物所有目的の場合が30年、非堅固建物所有目的の場合が20年となります(旧借地法5条)。

旧借地法では、更新後の借地権の存続期間は、堅固建物所有目的の場合が更新の日から30年です。

契約で30年を超える期間を定めることもできます。

存続期間を定めなかったり、30年未満の期間を定めた場合は30年になります(旧借地法11条)。

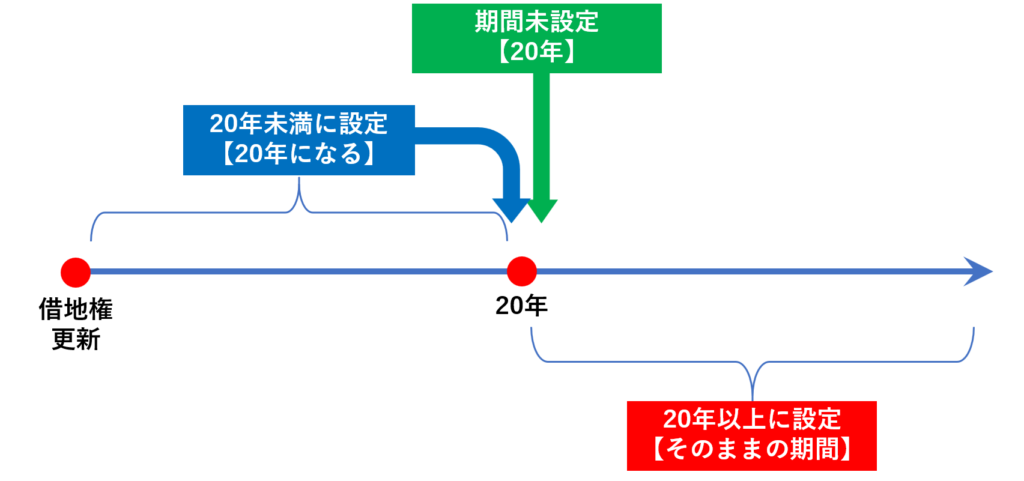

非堅固建物所有目的の場合は、更新後の借地権の存続期間は更新の日から20年です。

契約で20年を超える期間を定めることもできます。

存続期間を定めなかったり、20年未満の期間を定めた場合は20年になります(旧借地法11条)。

法定更新の場合、契約で存続期間を定めることはありませんので、旧借地法5条の規定どおり、堅固建物所有目的の場合の更新が30年、堅固建物所有目的の場合の更新が20年となるのです。

更新料を支払う必要があるのか

借地契約の更新時に更新料を支払うことがあります。

更新料は借地契約で一般に用いられる用語ですが、法律に定義のあるものではありません。

通常、借地契約における更新料とは次のような趣旨のものと考えられます。

- 賃料の補充

- 訴訟に持ち込むことなく合意で更新することの対価

- 更新請求に対して異議を述べないことの対価

- 手数料

- 商慣習

まず、更新料の支払合意(更新料特約)がなくても、借地契約の更新時には更新料を支払う義務があるのでしょうか。

これについては、最高裁の判例(最高裁判例昭和51年10月1日)によれば、更新料支払いの商慣習は認めていないので、更新料特約がなければ、更新料の支払義務は発生しません。

また、更新料特約は、借地権者に法律に規定のない金銭の支払いを負担させるものですので、内容を明確に定めておく必要があります。

更新料を支払う合意がされても、少なくとも金額を算定できる具体的な基準定めておかなければ、支払義務は発生しません(東京地裁平成21年2月23日)。

借地契約書には、更新料については「相当の更新料」と記載されていることが多いです。

借地契約の存続期間は数十年に及ぶものであり、次回更新時の更新料の相場など予想がつかないため、このような記載になるのはやむを得ないところもあるのですが、東京高等裁判所の令和2年7月20日の判決では、次のとおり、「相当の更新料」では、更新料の具体的な算定基準が分からないので、更新料支払義務は発生しないとされました。

更新料の支払請求権が具体的権利性を有するのは、それが、更新料の額を算出できる程度の具体的基準が定められていることが必要であるところ、本件合意第3項は、その「相当の更新料」という文言が抽象的で、裁判所において客観的に更新料の額を算出することが出来る程度の具体的な基準ではないから、具体的権利性を肯定することができない。

東京高等裁判所令和2年7月20日判決

また、借地契約の更新には、合意更新(借地権設定者と借地権者の合意による更新)と法定更新(借地借家法・旧借地法の規定による更新)がありますが、一般的には更新料は合意更新にあたり支払うべきものと考えられます。

そのため、法定更新の場合でも更新料の支払いを求めるのであれば、そのことを明確に定めておく必要があります。

「合意更新・法定更新いずれの場合でも更新料〇円を支払う」などと契約書に明確に定めておくべきでしょう。

借地の更新料についてはこちらの記事で詳しく説明していますので参考にしてください。