ねこ

ねこ建物買取請求権について知りたい人「借りている土地の上にビルを所有しています。借地期間が満了した際は、借地契約は更新しないつもりです。借地契約が終了する時、土地の借主は地主に建物の買取りを請求できると聞きましたが、どういった場合にできるのでしょうか。」

弁護士の佐々木康友です。

今回は建物買取請求権について説明します。

借地期間が満了し、借地契約が更新されないこととなった場合、土地の借主(借地権者)は土地を返還することになりますが、その際、地主(借地権設定者)に対し、借地上の建物を時価で買い取るように請求することができます(借地借家法13条)。これを建物買取請求権といいます。

建物買取請求権は、借主の一方的な意思表示によって売買契約を成立させるものであるため、地主がこれを拒否する自由はありません。

但し、建物買取請求権が成立しない場合もありますので、建物買取請求権の成立要件については十分に理解しておく必要があります。

また、建物買取請求権を行使されると、地主は建物を時価で買い取らなければなりませんが、この時価の意味も法律上は明らかにされていないので、裁判例などから理解しておく必要があります。

そこで、今回は建物買取請求権についてわかりやすく説明します。

建物買取請求権には、借主の建物買取請求権(借地借家法13条)と、借主から建物等を譲り受けた第三者の建物買取請求権(借地借家法14条)がありますが、今回は借地権者の建物買取請求権(借地借家法13条)について説明します。

・建物買取請求権とは

・建物買取請求権が認められる借地権と認められない借地権

・建物買取請求権を行使しない特約は無効となる

・建物買取請求権の要件

・建物買取請求の行使方法

・買取価格

・建物買取請求を拒否できる場合

・転貸借の場合

・建物賃借人との関係

建物買取請求権とは

以下、借地権設定者のことを地主といい、借地権者を借主として説明しています。

借地期間が満了して、借地契約が更新されない場合、借地権者(土地の借主)は、地主(借地権設定者)に土地を返還することになりますが、その際、地主に対し、借地上の建物等を時価で買い取るように請求できます(借地借家法13条1項)。

これを建物買取請求権といいます。

それでは、建物買取請求権はなぜ認められているのでしょうか。

借地契約が終了した場合、民法の原則に従えば、借主は、建物を取り壊して原状回復の上、地主に土地を明け渡さなければなりません(民法616条、598条、269条1項)。

原状回復とは、簡単に言うと、借主が設置した建物その他の工作物などを撤去して、土地を借りる前の状態に戻すことです。

しかし、この原則を貫くと、借主にとって過度の負担となる場合があります。

例えば、建物がまだまだ十分に使用できて、建物を建設するために投下した資金も全額回収できていないのに、事情があって借地契約が終了する場合です。

また、一般論として考えても、まだまだ建物が利用可能であるのに、借地契約が終了したからこれを取り壊すのは、国民経済上も適切とはいえません(つまりもったいないということです。)。

そこで、民法の例外として、借地借家法において建物買取請求権を認められているのです。

平成4年8月1日に借地法(旧借地法)は廃止され、借地借家法が施行されました。

旧借地法に基づいて設定された借地権についても、建物買取請求権を行使する場合には、現行の借地借家法13条1項が適用されます。

なお、借地借家法13条2項、3項は、借地借家法で新たに規定されたものであるため、旧借地法に基づいて設定された借地権には適用されません(借地借家法附則9条)。

建物買取請求権が認められる場合

建物買取請求権が認められるには借地権であることが必要

建物買取請求権は、借地権の存続期間が満了した場合において、借地契約の更新がないときに認められるものです(借地借家法13条1項)。

つまり、建物買取請求権が認められるためは、土地の利用権が借地権(借地借家法2条1号)であることが必要です。

それでは、借地権であるための要件とは何でしょうか。

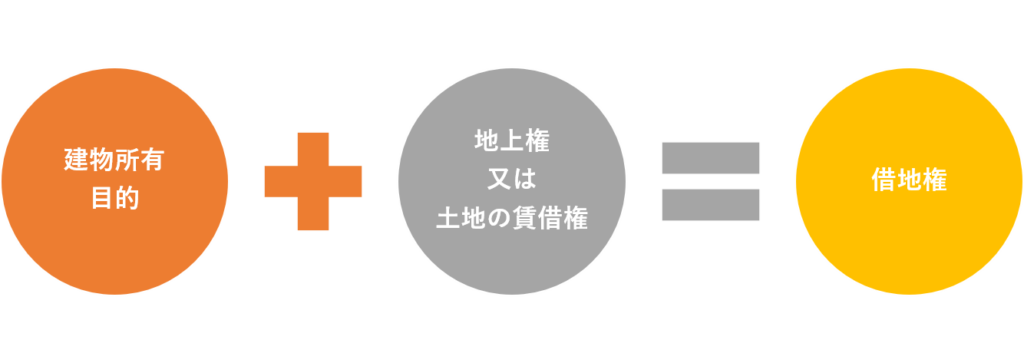

借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権です(借地借家法2条1号)。

つまり、借地権の要件は以下の2点です。

- 建物所有目的であること

- 地上権又は土地の賃借権であること

例えば、ゴルフ場用地として土地を貸す場合は、クラブハウスが建設されたりしますが、ゴルフ場全体として見ると、①建物所有目的とはいえないので、原則として借地権とはならず、建物買取請求権は認められません。

また、土地をただで借りて(使用貸借、民法593条)、土地上に建物を建てている場合も、②地上権又は土地の賃借権ではないので、原則として借地権とはならず、建物買取請求権は認められません。

定期借地権では建物買取請求権が認められない

土地の利用権が借地権(借地借家法2条1号)であれば、建物買取請求権が認められるのが原則ですが、例外的に、借地権であっても建物買取請求権が認められない場合があります。

その一つが、借地権が、定期借地権(借地借家法22~24条)である場合です。

定期借地権とは、一定期間が経過すると土地が確実に返還される特別な借地権です。

借地借家法上、定期借地権は、次の3つの種類が定められています。

- 一般定期借地権(借地借家法22条)

- 事業用定期借地権(借地借家法23条)

- 建物譲渡特約付借地権(借地借家法24条)

それぞれの定期借地権において、建物買取請求権が認められない理由を簡単に説明しておきましょう。

- 一般定期借地権(借地借家法22条)

-

一般定期借地権(借地期間:50年以上)は、建物買取請求をしない特約を定めた借地権であるため、当然に建物買取請求権は認められません。

- 事業用定期借地権(借地借家法23条)

-

事業用定期借地権は、1項事業用敵借地権(借地借家法23条1項、借地期間:30年以上50年未満)、2項事業用定期借地権(同条2項、借地期間:10年以上30年未満)に分かれます。

1項事業用定期借地権で建物買取請求権が認められない理由は、一般定期借地権と同じです。1項事業用定期借地権は、建物買取請求をしない特約を定めた借地権であるため、当然に建物買取請求権は認められません。

2項事業用敵借地権で建物買取請求権が認められない理由はもっと簡単です。借地借家法23条2項で、建物買取請求権について定めた借地借家法13条は適用しないと定められることによります。 - 建物譲渡特約付借地権(借地借家法24条)

-

建物譲渡特約付借地権とは、借地権設定後30年以上経過した日に、借地上の建物を譲渡することをあらかじめ定めた借地権です。つまり、借地契約上、建物を譲渡することがすでに予定されているため、建物買取請求権とは相容れません。

一時使用目的の借地権でも建物買取請求権は認められない

一時使用目的の借地権(借地借家法25条)でも建物買取請求権は認められません。

一時使用目的の借地権の規定で、そもそも建物買取請求権について定めた借地借家法13条の適用が排除されているからです。

まとめ

以上のとおり、建物買取請求権が認められるためは、土地の利用権が借地権(借地借家法2条1号)であることが必要です。但し、借地権のうち、定期借地権、一時使用目的の借地権では建物買取請求権は認められません。

| 借地権の種類 | 建物買取請求権 |

|---|---|

| 普通借地権(通常の借地権) | 〇 |

| 定期借地権(一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権) | × |

| 一時使用目的の借地権 | × |

建物買取請求をしない旨の特約は無効となる

地主にとっては、借地契約の終了時に建物を買い取らなければならないことは大きな負担です。

地主としては建物買取請求権はできれば認めたくないところでしょう。

しかし、借地契約において、地主と借主が、建物買取請求権を行使しない旨の特約をしても無効となります(借地借家法13条1項、16条)。

借地借家法16条において、建物買取請求権について定めた同法13条の規定に反する特約で、借地権者に不利なものは無効となるとされているからです(建物買取請求をしない特約が借主に不利なことは明らかでしょう。)。

このように当事者の一方に不利になる特約を定めることを禁止する規定を片面的強行規定といいます。

但し、定期借地権の場合は、建物買取請求をしない旨の特約をすることができるのは、こちらで説明しました。

建物買取請求の当事者

建物買取請求の当事者

建物買取請求は、土地の借主(借地権者)が、地主(借地権設定者)に対して行うものです。

借主は、借地上の建物を所有していることが必要です。

つまり、他人の建物の買取請求することはできないので注意が必要です。

借地契約が終了した後、借主が建物を第三者に譲渡した場合、第三者が建物買取請求ができるのかについては、判例(大判昭和16年6月20日)は否定しています。

なお、地が借主から第三者(転借地権者)に転貸されていて、その第三者が土地上に建物を所有している場合があります。

この場合、転借地権者は、地主に対しても、借主(転借地権者から見た貸主)に対しても、建物買取請求ができる場合があり得ます。

この点については後ほど説明します。

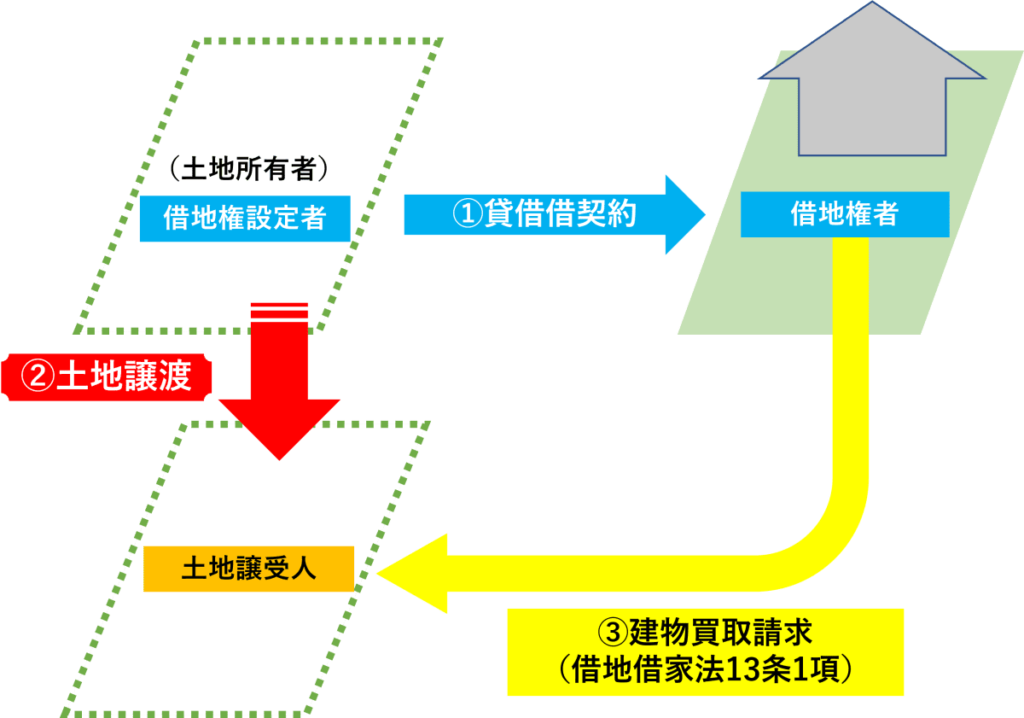

借地契約の終了後に土地が第三者に譲渡された場合

通常、建物買取請求の相手方は地主になりますが、借地契約の終了後、土地が地主から第三者に譲渡される場合があります。

この場合は、下図のとおり、土地の譲受人に対して建物買取請求をします。

借主が、土地の譲受人に対して建物買取請求権を行使をするには、借地権の対抗力(対抗要件)を有していることが必要ですが、借主名義の建物所有権保存登記がされているのであれば、対抗力を有していることになります(借地借家法10条1項)。

建物買取請求権の要件

それでは、どのような場合に建物買取請求権が成立するのでしょうか。

建物買取請求権の要件が問題となります。

建物買取請求権が成立するには、次の2つの要件を満たす必要があります。

- 借地上に建物が存在すること

- 借地権の存続期間が満了し、更新がないこと

①借地上に建物が存在すること

建物買取請求権を行使するには、当然のことですが、現に建物が存在しなければなりません。

そのため、借地上に建物が存在することが必要です。

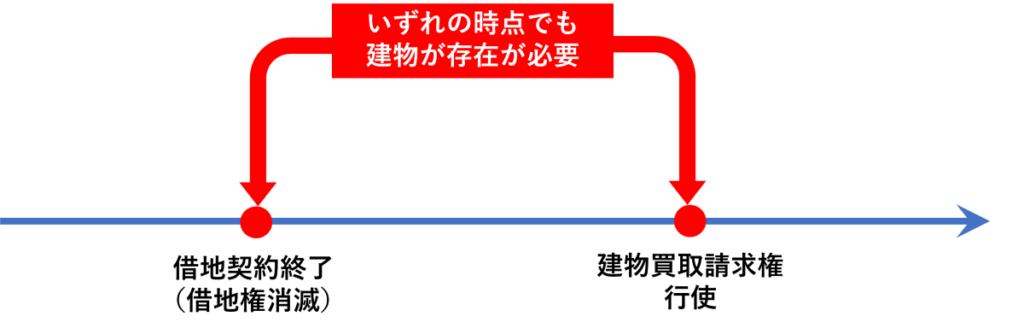

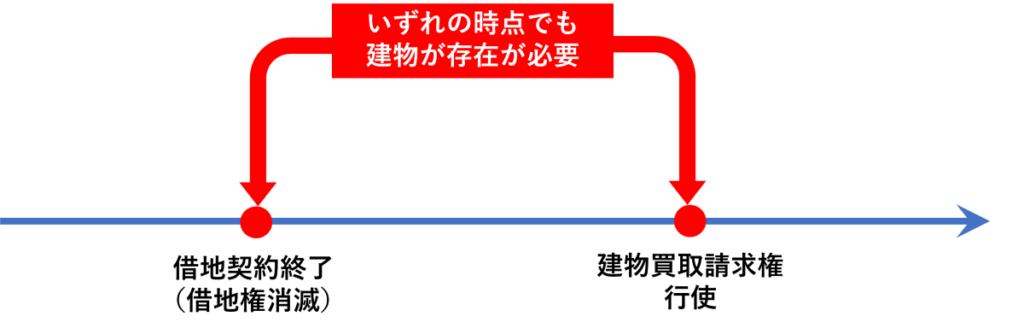

建物は、次のいずれの時点にも存在している必要がありますので注意が必要です。

- 借地権の存続期間の満了時

- 建物買取請求権の行使時

建物買取請求権は、借地契約終了時に借主に建物に対する投下資本の回収の機会を与えるものですので、まず、借地権の存続期間の満了時に建物が存在している必要があります。

また、後で説明するように、建物買取請求権の行使により建物の売買契約が成立するのですから、建物買取請求権の行使時に建物が存在することが前提となるのは当然です。

建物が、所有者の異なる数筆の土地上にまたがって存在する場合は、原則として建物買取請求は認められません。

地主に対して建物買取請求ができるのは、あくまでもその地主の土地上に建っている建物のみであり、他の地主の土地上に建っている部分も含めて買取りを請求することはできません。

建物の一部を買取請求するのであれば、区分所有権などにより独立した所有権の客体になっていることが必要です。

上記の見解について、次のとおり最高裁判所の判例がありますので参考にしてください。

地主の立場からすれば、「他の地主の土地上の建物までなぜ買い取らなければならないのか」ということになります。建物が物理的に他の地主の土地上にまでまたがっている場合は、区分所有権により、土地ごとに権利が明確に区分されている必要があります。

「買収請求によつて建物の所有権は土地賃貸人に移転するのであるから、買収請求の対象となる建物は独立の所有権の客体となるに適するものであることを要する。それは、必らずしも一棟の建物であることを要しないが、その一部であるときは、区分所有権の対象となるものでなければならない。したがつて、建物の取得者は、該建物のうち賃貸人所有地上の部分を区分所有権の客体たるに適する状態にした後初めて買収請求ができるのである。」

最高裁判所判例昭和42年9月29日

②借地権の存続期間が満了し、更新がないこと

また、借地権の存続期間が満了し、更新がないことが必要です。

まず、建物買取請求権が認められるためは、土地の利用権が借地権(借地借家法2条1号)であることが必要なことは、こちらですでに説明しました。

問題は、借地権の存続期間が満了し、更新がないことです。

借地権の存続期間が満了し、更新がないとは、典型的には次のような場合が考えられます。

- 借主が借地契約の更新請求をして、これに対して地主が拒絶し正当事由がある場合(借地借家法5条1項、6条)

- 借主が存続期間満了後も土地の使用を継続し、これに対して地主が異議を述べて、正当事由がある場合(借地借家法5条2項、6条)

- 借主が更新請求をせず、直ちに建物買取請求をする場合

通常、建物買取請求権は、借主としては借地契約を更新したいのにそれができない場合に、やむを得ず行使されることが多いと考えられます。

しかし、一般には、借主が、当初より借地契約の更新をするつもりがなく、更新請求をせずに直ちに建物買取請求をすることもできると考えられています。

これに対しては、地主としては、借主が更新を望まない場合まで、建物を買い取らなければならないことに疑問を持つかもしれません。

しかし、土地に借地権が設定されている場合、地主が保有している土地の価値は、底地価格(土地の更地価格-借地権価格)です。

建物買取請求権の行使をされた場合、地主は、建物の時価を支払いさえすれば、更地価格の価値を持つ土地を取り戻すことができますし、建物も保有することができるようになります。

通常は地主にとっては建物を買い取って土地を取り戻した方がはるかに有利と考えられることから、借主は、更新請求をせずに直ちに建物買取請求をすることもできると考えられています。。

ただし、地主が借地契約の更新を容認する意思を表明すれば、建物買取請求を免れることができるとの有力な学説(星野英一・借地・借家法)もありますので、判断が確定しているとまではいえないでしょう。

この点については、地主が建物の買取りを希望しないことも多いため慎重な判断が必要となります。

建物買取請求権の要件を満たしても認められない場合

建物買取請求権の要件である上記の①②を満たしていても、建物買取請求権が認められない場合はあります。

例えば次のような場合です。

債務不履行解除の場合

地代不払いなど借主の債務不履行により借地契約が解除され(民法541条)、これにより借地権が消滅した場合にも、借主は、地主に対して建物買取請求できるのでしょうか。

借主の不誠実な行為により、借地契約が予定よりも早く終了した場合にまで建物買取請求を認めてしまうと、地主に過度の負担を与えることにもなりかねないため問題となります。

この点については建物買取請求権は認められないというのが最高裁の判例の見解です(最高裁昭和35年2月9日)。

借地借家法(旧借地法)において、建物買取請求権を認めているのは、誠実な借地権者を保護するためというのが理由です。

「借地法4条2項の規定は誠実な借地人保護の規定であるから、借地人の債務不履行による土地賃貸借解除の場合には借地人は同条項による買取請求権を有しないものと解すべきである」

最高裁判例昭和35年2月9日

合意解約の場合

借地借家法13条1項の条文によれば、建物買取請求権の行使ができるのは、借地権の存続期間が満了し、借地契約の更新がない場合とされています。

それでは、存続期間満了ではなく、地主と借地権者が、合意により借地契約を中途解約した場合、建物買取請求権が認められるのでしょうか。

これについては、旧借地法時代の最高裁の判例では、旧借地法4条2項(借地借家法13条1項)は、借地権の存続期間が満了し、借地契約の更新がない場合に限り、借地人に建物買取請求権を認めたものであるとしています(最高裁判所判例昭和29年6月11日・判例タイムズ41号31頁)。

この考え方に従えば、借地権の存続期間の満了前に、合意により借地解約された場合は、原則的には建物買取請求権は認められず、建物買取りの合意があった場合に限り、建物買取請求権が認められるものと考えられます。

一方、学説では、期間満了の場合と合意解約の場合を区別する理由はないとして、合意解約の場合にも建物買取請求権を認めるべきとの考え方が有力となっています。

今後、合意解約の場合にも建物買取請求権が認められる可能性がないとはいえないので、紛争を回避するためにも、合意解約した場合の建物買取請求についてはあらかじめ確認しておく必要があるでしょう。

建物買取請求の対象となる建物等

建物買取請求の対象となるのは、建物その他借地権者が権原により土地に付属させた物です。

建物だけでなく、それ以外のものも買取請求の目的物となりますので注意が必要です。

建物については、借地人の所有する建物であることが必要なことはこちらで既に述べたとおりです。

但し、借主の所有する建物であれば、どのようなものであっても建物買取請求の対象となるのではなく、借地契約に違反した種類・構造の建物である場合には、建物買取請求権が認められない可能性があります。

なお、転借地権者の所有する建物の場合は、転借地権者が建物買取請求権を行使できますが、このことについては後で詳しく説明します。

建物以外のものについては、庭石、庭木、下水・水道・ガス・電気・防火設備、堀、垣根、門、井戸などが考えられますが、何でも対象となるわけではなく、次の①~④の要件を全て満たす必要があります。

- 土地に附属した物

買取請求の目的物となるのは土地に附属させたものです。

家具や備品などは建物に附属したものであるので該当しません。

但し、屋根に設置された太陽光発電設備などは、建物の従物(民法87条2項)として買取請求が認められる可能性があります。 - 土地とは別個独立の物

土地に附属したものであっても、土地に付合すると(民法242条)、土地の一部になってしまい、買取請求の目的物とはならなくなります(付合とは、土地から容易に分離できず、それでも分離しようとすると過剰な費用が発生する場合をいいます。)。

この場合、有益費用償還請求(民法608条2項)の問題となります。 - 権原により附属させた物

設置が用法違反となる物、借地権消滅後に設置した物、借主でない第三者がの設置した物は買取請求の目的物とはなりません。

第三者が設置した物であっても、借主が譲り受けたのであれば目的物になり得ます。 - 借地又は借地上建物の使用に必要な物

建物買取請求権は、借主の投下資金の回収のため、地主に強制的に売買契約が成立したのと同じ効果を発生させるものです。

そのため、借地又は借地上建物の使用について、一般的な便益を与える客観的性質を有する物であることが必要です。

個人的趣味や特殊な用途の物は含まれないと考えられます。

建物買取請求権の行使方法

建物買取請求権を行使できるのは借地契約の更新がないことが確定したとき

まず、建物買取請求権はいつ発生し、いつから行使することができるのでしょうか。

借地借家法13条1項では、「借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは…建物…を時価で買い取るべきことを請求することができる」とされています。

そうすると、借地契約の更新がないことが確定したときから、建物買取請求権は行使できるとするのがが合理的だと考えられます。

- 借地権の存続期間の満了後、借主が土地の使用を継続していた場合、地主から正当事由のある異議(借地借家法6条)が述べられたときから、借主は建物買取請求権を行使できるものと考えます。

- 地主からの異議に正当事由がなかったとしても、借主が、地主の請求に応じて土地の明渡しを承認したときには、そのときから建物買取請求権を行使できるものと考えます。

なお、建物買取請求権も一般の債権と同様に消滅時効にかかります(最高裁判所判例昭和42年7月20日)。

消滅時効については民法が改正されたので、次のような取り扱いになるものと考えます。

権利を行使できる時がいつになるかは、地主から異議が述べられた時期などをもとに個別的に判断されるものと考えます。

| 時期 | 時効期間 | 条文 |

|---|---|---|

| 2020年3月31日までに発生した建物買取請求権 | 権利を行使できる時から10年 | 民法167条1項(改正前) |

| 2020年4月1日以降に発生した建物買取請求権 | 権利を行使できることを知った時から5年 権利を行使できる時から10年 | 民法166条1項(改正後) |

建物買取請求権の行使方法は問われない

建物買取請求権の行使の方法は問われません。

口頭、書面でも構いませんし、訴訟を提起する必要もありません。

建物買取請求権を行使しても、借地権設定者が売買代金の支払いを拒否した場合は、訴訟を提起するなどするしかありません。

建物買取請求権はいつまでに行使しなければならないか

実務上、地主が、借主に対して、建物収去土地明渡請求訴訟を提起した場合に、借主から建物買取請求権が行使されることが多いです。

地主の建物収去土地明渡請求が認容される判決となった場合(借地契約の更新がないことが確定した場合)に対抗して、建物買取請求権を行使することになります。

それでは、このように地主が建物収去土地明渡請求訴訟を提起した場合、借主は、いつまでに地主に対して建物買取請求権を行使しなければならないのでしょうか。

この点については、最高裁の判例では、地主の建物収去土地明渡請求を認容する判決が確定した後(借地契約の更新がないことが確定した後)でも、借主は、地主に対して建物買取請求権を行使できるとしています。

「借地上に建物を所有する土地の賃借人が、賃貸人から提起された建物収去土地明渡請求訴訟の事実審口頭弁論終結時までに借地法四条二頃所定の建物買取請求権を行使しないまま、賃貸人の右請求を認容する判決がされ、同判決が確定した場合であっても、賃借人は、その後に建物買取請求権を行使した上、賃貸人に対して右確定判決による強制執行の不許を求める請求異議の訴えを提起し、建物買取請求権行使の効果を異議の事由として主張することができるものと解するのが相当である。」

最高裁判所判例平成7年12月15日(民集49巻10号3051頁)

建物買取請求権の行使の効果(地主が拒否することは可能か)

建物買取請求権を行使すると売買契約が成立する

借主が、地主に対して建物買取請求権を行使すると、借主と地主との間で借地上の建物について売買契約が成立し、建物所有権が地主に移転します。

建物買取請求権は、借主の一方的な意思表示により売買契約を成立させるものであるため、地主は原則として拒否できません。

このように権利者の一方的な意思表示によって、法律効果が発生する権利を形成権といいます。

建物買取請求権の行使により、地主と借主に次の義務が発生します。

| 当事者 | 発生する義務 |

|---|---|

| 【売主】借主(借地権者) | 建物明渡し義務、所有権移転登記手続義務 |

| 【買主】地主(借地権設定者) | 売買代金支払義務 |

代金を支払わない場合は建物の引き渡しを拒否できる

借地上の建物について売買契約が成立した場合の借主の義務と地主の義務は同時履行の関係にあります。

つまり、借主は、売買代金の支払いがあるまで、建物明渡しと所有権移転登記手続を拒否できます。

反対に、地主も、建物明渡しと所有権移転登記手続があるまで、売買代金の支払いを拒否できます(同時履行の抗弁権。民法533条)。

同時履行の抗弁権(民法533条)とは、契約当事者が、相手方が債務の履行を提供するまでは自分の債務を履行しないと主張できる権利をいいます。 お互いに債務を負担しているのに、一方だけを履行させるのは不公平だという考え方によります。

また、売買代金支払請求権を被担保債権として建物の留置権も認められます(民法295条1項)。

留置権とは、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまでその物を留置する権利をいいます。この場合、借地権設定者が建物の売買代金を支払わない(売買代金支払義務を履行しない)ために、留置権に基づいて建物を渡さないということになります。

同時履行の抗弁権や留置権が認められている間は、建物の占有に必要な範囲で、敷地の占有も可能となります。

ただし、敷地の利用に伴う賃料相当額の支払いは必要となるので注意が必要です。

建物の買取価格

借地借家法13条1項は、「建物…を時価で買い取るべきことを請求することができる」と規定していますが、時価が何を意味するのかは借地借家法上明らかにされていません。

建物買取請求権の行使においては、借地上の建物の評価額が最大の争点となるため、最高裁の判例などにより、実務における時価の意味を十分に理解しておく必要があります。

買取価格は時価

建物買取請求権を行使した場合の建物の買取価格は時価とされています(借地借家法13条1項)。

時価とは、建物が現存するままの状態における価格をいいます。

建物のありままの価格です。

建物を取り壊した場合の動産(材木・鉄骨等)の価格などを意味しているわけではありません。

時価には、建物の建つ場所的環境(建物の敷地、所在位置、周辺土地の状況など)の価値も参酌されるものと考えられています。

一方、借地権価格は建物の時価には含めないとされます。

つまり、建物の価格と借地権の価格は別々に評価するべきという考え方です。

以上を踏まえると、時価とは、次のようなものと考えられます。

時価=建物そのものの価値+建物の存在する場所的利益

建物の売買契約が成立するのは建物買取請求権行使時です。

時価の基準時は売買契約成立時です。

したがって、時価とは、建物買取請求権行使時の建物の価格ということになります。

「借地法に基づく買取請求権行使によつて成立する売買の代価は、その行使当時における建物の時価により客観的に定まるものであつて、所論の如くに、買主が主観的に算定して定めるものではない。」

最高裁判所判決昭和39年2月4日

「借地法10条にいう建物の「時価」とは、建物を取毀つた場合の動産としての価格ではなく、建物が現存するままの状態における価格である。そして、この場合の建物が現存するままの状態における価格には、該建物の敷地の借地権そのものの価格は加算すべきでないが、該建物の存在する場所的環境については参酌すべきである。けだし、特定の建物が特定の場所に存在するということは、建物の存在自体から該建物の所有者が享受する事実上の利益であり、また建物の存在する場所的環境を考慮に入れて該建物の取引を行うことは一般取引における通念であるからである」

最高裁判所判決昭和35年12月20日

それでは、ここでいう建物が存在する場所的利益とは具体的には何なのかとうことですが、捉えどころがないというのが正直なところです。

最高裁の判例では、建物の敷地やその所在位置、周辺土地に関する諸般の事情のことを建物の所在する場所的環境といっています。

この考え方によれば、都心だとか、郊外だとか、日当たりがよいとか、閑静な住宅地であるとか、駅から近いとかそういったものを場所時利益といっているとも考えられます。

しかし、本来、建物の所在する場所的環境とは、建物ではなく土地の性質を示すものと考えらます。

ですので、場所的利益が土地の価額や借地権の価額に反映されるのであれば分かりやすいのですが、これが建物の評価額においても参酌されるというのが分かりにくい原因かもしれません。

実務上は、場所的利益は、土地の価額の10〜30%に収まることが多いですが、明確な算定根拠がある訳ではなく、個別的に判断されているものと考えられます。

建物が再築された場合の買取価格

借地権の存続期間中に建物が再築されていたという場合があります。

この場合、建物買取請求がされた場合の建物の買取価格はどのように考えればよいのでしょうか。

再築されたばかりの新しい建物を基準として買取価格が決まるのでしょうか。

それとも、再築前の旧建物を基準として買取価格が決まるのでしょうか。

例えば、次のようなケースでも建物買取請求権は認められますが、この場合、建物の買取価格は、再築前の旧建物ではななく、再築後の新建物の時価とされます。

- 借地権の当初の存続期間中に建物が滅失して、借主は残存期間を超えて存続する建物を再築した。

これに対し、地主が異議を申し立てたため、借地権の存続期間は延長されないまま(借地借家法7条)、存続期間が満了し、借地権は更新されなかった。 - 借地契約の更新後に建物が滅失して、地主は、地主の承諾を得ないで残存期間を超えて存続する建物を再築した(借地借家法8条)。地主が解約の申入れをしないまま存続期間が満了し、借地権も更新されなかった。

しかし、同じ構造・材料・面積で建てられた建物であったとしても、築50年と新築とでは建物の時価は全く異なります。

旧建物より、再築後の新建物の方が時価がはるかに高いのが通常です。

地主としては、借主が地主に承諾を得ないまま建物を再築したのに、高い時価で建物の買取りを強制されるのは納得ができないでしょう。

そこで、裁判所は、地主(借地権設定者)の請求により、代金の全部又は一部について、支払猶予期間を設定することができることとしています(借地借家法13条2項)。

借地借家法13条2項は、借地借家法の施行により新たに設けられた条文であるため、借地借家法施行前(旧借地法)に設定された借地権には適用されません(借地借家法附則9条1項)。

建物に抵当権が設定されている場合

建物に抵当権が設定されている場合であっても、建物の買取価格に抵当権の負担は考慮されません。

建物の価格は、抵当権が設定されているかいなかにかかわらず決定されます。

最高裁判所の判例でも次のとおり述べられています。

「そもそも、借地法10条による買取請求の対象となる建物の時価は、その請求権行使につき特別の意思表示のない限り、その建物の上に抵当権の設定があると否とに拘りなく定まつて居るものと解するを相当とする」

最高裁判所判決昭和39年2月4日

しかし、建物の買取価格に抵当権の負担が考慮されないのは、買主である地主にとって大きな不利益とも考えられます。

そこで、地主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、借地権者に売買代金の支払いを拒否することができますし(民法577条1項)、抵当権消滅請求による費用支出については、借地権者に償還請求ができることとされています(民法570条)。

建物が老朽化している場合

借地上の建物の老朽化が相当に進み、耐用年数を超えている場合であったとしても、建物買取請求権の対象となるのでしょうか。

この場合、建物自体の価値がゼロであったとしても、建物の存在する場所的利益が認められる場合は、建物の時価はゼロにはならず、建物の存在する場所的利益を踏まえて買取価格が算定されます(東京地裁平成28年2月25日)。

建物が朽廃(老朽化により建物の社会経済的価値がなくなっていること)していると判断される場合は、建物の存在する場所的利益もないから、買取価格はゼロとなります。

建物が増改築されている場合

借地契約には、建物の増改築禁止特約が付されていることが多いです。

増改築禁止特約に違反している建物について、建物買取請求が認められるのかが問題となりますが、増改築前の建物の時価による買取請求は認めるべきとの考え方が有力です。

転貸借の場合にも建物買取請求権は認められる

これまでは、地主(借地権設定者)が借主(借地権者)に土地を貸している場合の建物買取請求権について説明してきました。

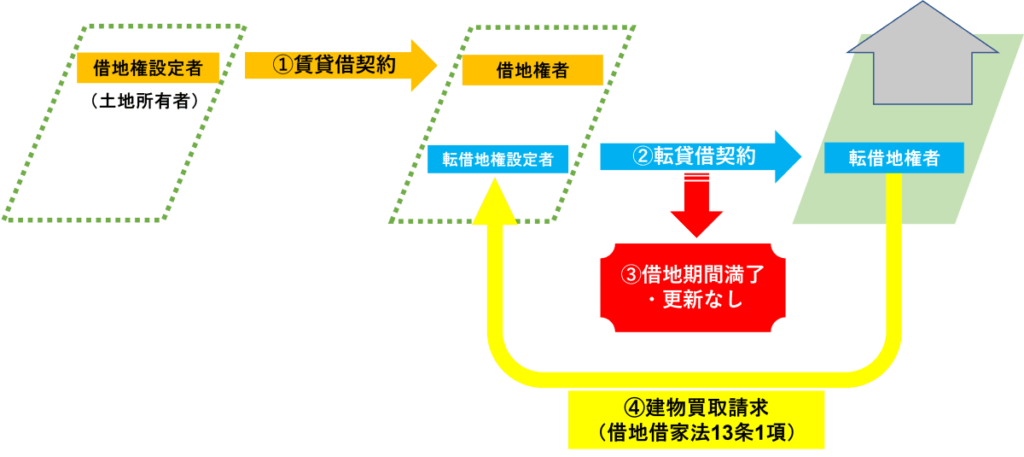

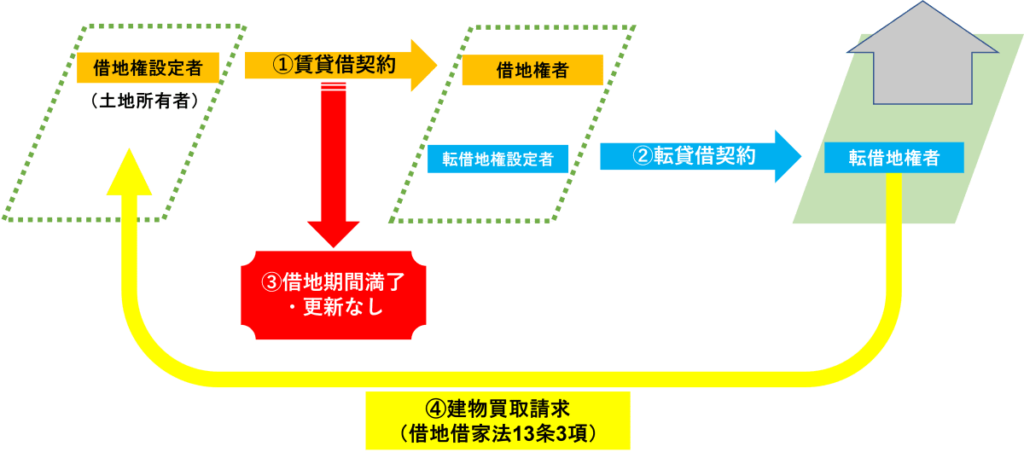

これに加え、借主が第三者にさらに土地を貸している場合も、転借地権者(第三者)の転借地権が消滅して、転貸借契約の更新がないときは、転借地権者は、建物買取請求権を行使することができます。

転借地権者が建物買取請求権をする相手方は、地主(借地権設定者)の場合と、借主(転借地権者に土地を貸した借地権者)の場合があり得ます。

| 消滅する借地権 | 建物買取請求の相手方 | 条文 |

|---|---|---|

| 【ケースA】②転貸借契約が終了して、転借地権が消滅した場合 | 借主(転借地権者に土地を貸した借地権者) | 借地借家法13条1項 |

| 【ケースB】①賃貸借契約が終了して、借地権が消滅した結果、転借地権も消滅した場合 | 地主(借地権設定者) | 借地借家法13条3項 |

- 【ケースA】転借地契約が終了して、転借地権が消滅した場合の買取請求の相手方

-

- 【ケースB】借地契約が終了して、借地権が消滅した結果、転借地権も消滅した場合の買取請求の相手方

-

借地借家法13条3項は、借地借家法の施行により新たに設けられた条文であるため、借地借家法施行前(旧借地法)に設定された借地権には適用されません(借地借家法附則9条1項)。

建物を賃貸借している場合

建物買取請求の目的物である建物が第三者に賃貸借されている場合があります。

土地の借主(借地権者)が、地主(借地権設定者)に対して、建物買取請求権を行使すると、建物の売買契約が成立し、建物の所有権は地主に移転します。

この場合、建物の賃借人が建物の引渡しを受け、対抗力を有していたとすると(借地借家法31条)、地主は、借主から建物の賃貸人の地位を承継することとなり、地主と建物の賃借人との間で建物賃貸借契約が継続することになります。

建物買取請求の目的物である建物だ第三者に賃貸借されている場合、建物の買取価格は賃借権付きの建物価格となります。

建物の時価(建物そのものの価値+建物の存在する場所的利益)よりも建物賃貸借契約に伴う負担額(敷金の価格等)が大きい場合は、建物の買取価格がマイナスになるため、建物買取請求権は認められません(東京高裁判決昭和56年6月2日)。

建物買取請求権についてお困りごとがある場合はさいたま未来法律事務所へ

今回は、建物買取請求権について説明しましました。

建物買取請求権は、当初の借地契約の締結から長期間経過した後に行使されることが通常であり、その間に建物が再築されたり、抵当権が設定されていたり、転貸借が行われていたりなど権利関係が複雑に絡み合い、容易に問題を解決できない状態に陥っていることも少なくありません。

また、建物買取請求権に関する紛争は、裁判事例の蓄積もそれほど多くなく、裁判実務上未だに解釈が定まっていないことも多いです。

さいたま未来事務所の弁護士は、建築・不動産分野を得意分野としています。

建物買取請求権に関する問題についても、過去の裁判例や学説などを踏まえ、適切な解決の方向性についてご助言することができます。

建物買取請求権についてお困りごとがある場合は、当事務所にいつでもご相談ください。