ねこ

ねこ建物譲渡特約付借地権について知りたい人「土地を貸すことになりました。今後も土地を使う予定はないのですが、先祖代々の土地ですので、ずっと土地が戻ってこないのも困ります。必要な時には建物を買い取ってでも土地が戻ってくるようにしたいのですが、何か良い方法はあるでしょうか。」

弁護士の佐々木康友です。

今回は、建物譲渡特約付借地権について説明します。

建物譲渡特約付借地権は、平成4年8月1日の借地借家法の施行により創設された新しい種類の借地権です。

建物譲渡特約付借地権は借地借家法では定期借地権の一つに分類されていますが(借地借家法24条)、その性質は分かりにくいというのが正直なところです。

これまでも実例はあまり多くはありません。

とはいえ、建物譲渡特約付借地権は、地主(借地権設定者)が建物を買い取ることにより、借地権を消滅させることのできる便利な制度ですので、将来的に土地を取り戻せる手段を用意しておきたい場合には有用な制度だと思います。

今回は、わかりにくい建物譲渡特約付借地権をできるだけわかりやすく説明します。

- 建物譲渡特約付借地権とは

- 建物譲渡特約付借地権の成立要件は

- 建物の所有権の移転時期はどのように定めるのか

- 建物の買取価格である相当の対価とは

- 建物譲渡特約付借地権には仮登記が必要

- 建物の所有権の移転後の建物使用者との関係は

- 法定借家権の要件は

- 建物の滅失があった場合にも借地権は消滅するのか

建物譲渡特約付借地権は、借地借家法の施行により新たに創設された借地権ですので、同法施行前に借地法(旧借地法)に基づいて設定された借地権には適用されません。

旧借地法時代に、建物譲渡特約付借地権と同じ内容のものが設定されていたとしても、旧借地法11条、4条に違反して無効となります。

建物譲渡特約付借地権とは

借地借家法24条1項(建物譲渡特約付借地権)

借地借家法

借地権を設定する場合(前条第2項に規定する借地権を設定する場合を除く。)においては、第9条の規定にかかわらず、借地権を消滅させるため、その設定後30年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。

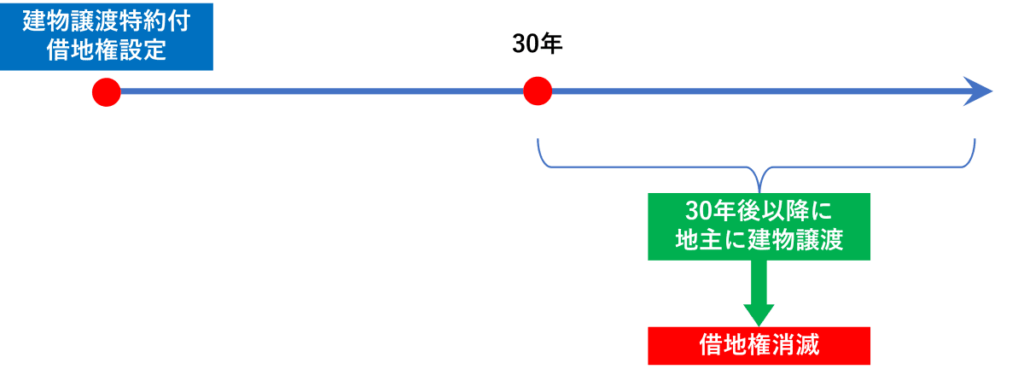

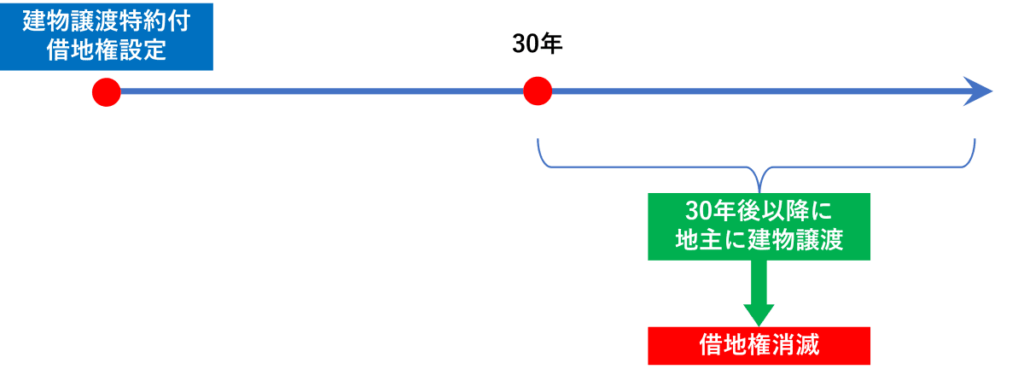

建物譲渡特約付借地権とは、借地権設定後30年以上経過した日に、借地権者が、地主(借地権設定者)に対し、借地上の建物を相当な対価で譲渡する旨の特約を定めた借地権です。

分かりにくいですが、要するに、地主は、借地権を設定する際に建物譲渡特約を定めておけば、借地権設定から30年以上後という制約はありますが、借地権者から建物を買い取ることにより借地権を消滅させることができます。

建物譲渡特約付借地権は、地主に建物を譲渡することより、借地権が更新されることなく消滅するものなので、定期借地権の一つとして分類されています(借地借家法24条)。

しかし、実際のところは、他の定期借地権(一般定期借地権(借地借家法22条)、事業用定期借地権(同法23条)) のように、特別な契約方式があるわけではありません。

建物譲渡特約付借地権は、借地借家法に定める借地権に建物譲渡特約を付加したものと考えてよいと思います。

つまり、

借地借家法に定める借地権+建物譲渡特約=建物譲渡特約付借地権

ということになります。

ここでいう借地借家法に定める借地権とは、次のいずれかをいいます。

- 普通借地権(借地借家法2条1)

- 一般定期借地権(同法22条)

- 1項事業用定期借地権(同法23条1項)

2項事業用定期借地権(借地借家法23条2項)と一時使用目的の借地権(同法25条)は、建物譲渡特約付借地権にはなれません。

2項事業用定期借地権は、建物譲渡特約付借地権について定めた借地借家法24条1項括弧書で除外されています。

また、一時使用目的の借地権については、同法25条で同法24条の適用が除外されています。

このことについては後ほど詳しく説明します。

建物譲渡特約付借地権の要件

それでは、どのような要件を満たすと建物譲渡特約付借地権となるのでしょうか。

建物譲渡特約付借地権の要件は次のとおりとなります。

- 借地借家法の定める借地権の要件を満たすこと

- 借地権設定時に、30年以上経過した後に借地上の建物を地主に相当な対価で譲渡する旨の特約(建物譲渡特約)を定めること

以下、それぞれについて詳しく説明します。

①借地借家法の定める借地権の要件を満たすこと

まず、①借地借家法の定める借地権の要件を満たすことについてです。

建物譲渡特約付借地権は、借地借家法の定める借地権に建物譲渡特約を付加したものです。

借地借家法に定める借地権+建物譲渡特約=建物譲渡特約付借地権

したがって、建物譲渡特約付借地権の前提として、借地借家法に定める借地権の要件を満たしている必要があります。

借地権の要件を満たしていない場合は、当然のことながら建物譲渡特約付借地権自体が無効となります。

借地借家法に定める借地権のうち、建物譲渡特約付借地権となれるのは、次のいずれかです。

- 普通借地権(借地借家法2条1)

- 一般定期借地権(同法22条)

- 1項事業用定期借地権(同法23条1項)

なお、借地借家法に定める借地権には、上の3つのほかに、

- 2項事業用定期借地権(借地借家法23条2項)

- 一時使用目的の借地権(借地借家法25条)

がありますが、これらの借地権は建物譲渡特約付借地権にはなれません。

まず、2項事業用定期借地権については、建物譲渡特約付借地権について定めた借地借家法24条1項括弧書きで除外されているため、建物譲渡特約付借地権にはなれません。

そもそも、それ以前の問題として、建物譲渡特約付借地権における建物譲渡特約とは、借地権設定後30年以上経過した日に建物を譲渡することを内容とするものです。

2項事業用定期借地権の存続期間は10年以上30年未満であり、借地契約の更新もされないため、建物譲渡特約付借地権になる前提を欠いているといえます。

次に、一時使用目的の借地権は、借地借家法25条において、建物譲渡特約付借地権について定めた同法24条の適用が除外されていることから、建物譲渡特約付借地権にはなれません。

建物譲渡特約付借地権は、書面(契約書・公正証書)で契約することは義務付けられていません。

しかし、一般定期借地権の場合は書面(借地借家法22条)、1項事業用定期借地権の場合は公正証書(同法23条1項)で契約することが必要となりますので、これらの借地権に建物譲渡特約を付加して、建物譲渡特約付借地権とするのであれば、契約書又は公正証書の作成が必要となります。

普通借地権を前提とする場合は、契約書を作成する必要はないことになりますが、契約期間が30年以上となることを踏まえれば、契約書を作成するのが通常でしょう。

借地借家法に定める借地権の成立要件等については、次の記事で詳しく説明していますので参考にしてください。

②借地権設定時に、30年以上経過した後に借地上の建物を地主に相当な対価で譲渡する旨の特約(建物譲渡特約)を定めること

借地権設定時に建物譲渡特約をすること

建物譲渡特約は、借地権設定時に定められなければなりません。

建物譲渡特約の契約形態について規定はなく、次のように種々のものが考えられます。

- 期限付・停止条件付売買

- 売買予約

- 期限付・停止条件付交換

- 交換予約

- 期限付・停止条件付代物弁済

借地権設定後に行われた建物譲渡特約は無効となります。

ただし、建物がまだ完成していないなど、借地権設定時に建物譲渡特約の具体的な内容を確定するのが困難な場合も多いでしょう。

このような場合には借地権設定時には建物譲渡特約の概要だけ定めて、建物完成時に具体的な内容を確定させることも可能と考えられます。

借地権設定後に行われた建物譲渡特約が無効となっても、基礎となる借地権の要件を満たしていれば、建物譲渡特約の付加されてない借地権が成立することになります。

建物の所有権移転は借地権設定時から30年以上経過後とすること

建物譲渡特約は、借地権設定時から30年以上経過後に建物の所有権が移転する内容とすることが必要です。

例えば、借地権設定時から25年後に建物の所有権が移転する建物譲渡特約は無効となります。

その場合、建物譲渡特約の付加されていない借地権が成立することになります。

建物の所有権の移転時期については、自由に定めることができる

建物の所有権移転時期については、借地権設定時から30年以上経過後ということ以外に規定はないため、建物譲渡特約により自由に内容を定めることができます。

建物の所有権移転時期の定め方としては、次のどちらかのパターンとなることが多いと思われます。

- 建物の所有権移転時期をあらかじめ確定しておく場合

- 地主又は借地権者の意思表示や一定の事実の発生により建物の所有権移転時期が確定する場合

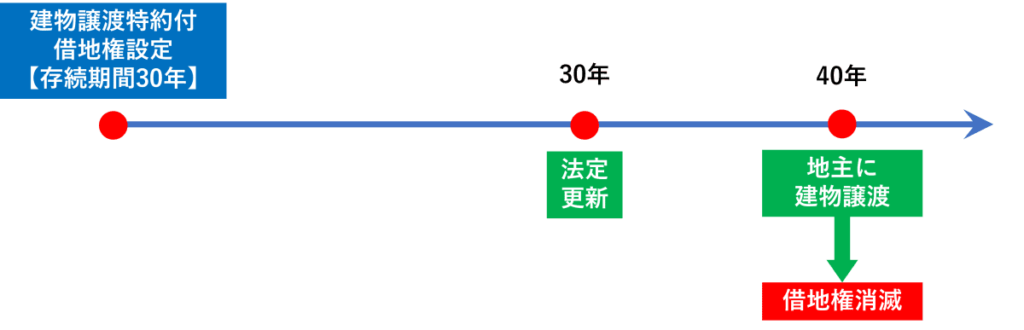

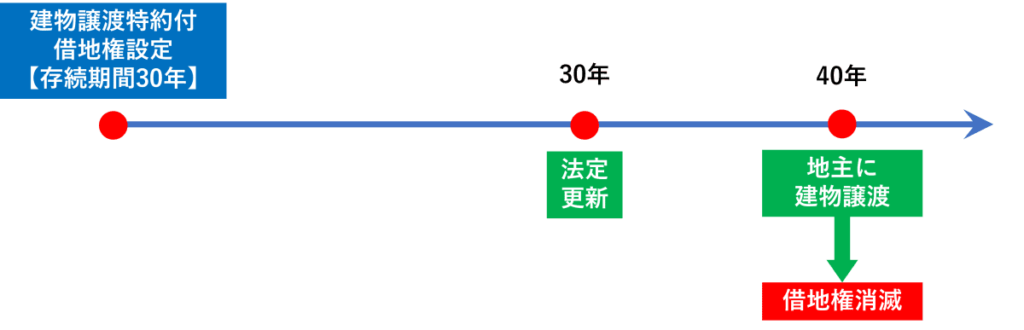

また、建物の所有権移転時期は、借地権の存続期間の満了時に一致させる必要はありません。

次のように建物の所有権移転時期と借地権の存続期間の満了時が一致しない建物譲渡特約も有効です。

存続期間を30年とする普通借地権を設定し、借地権設定時から40年後に地主が建物を買い取って借地権を消滅させる内容の建物譲渡特約をした。

この場合、下の図のように借地権は30年後の存続期間の満了時に一旦法定更新され、その10年後に建物譲渡特約が効力を生じ、建物の所有権が地主に移転することにより、借地権が消滅することになります。

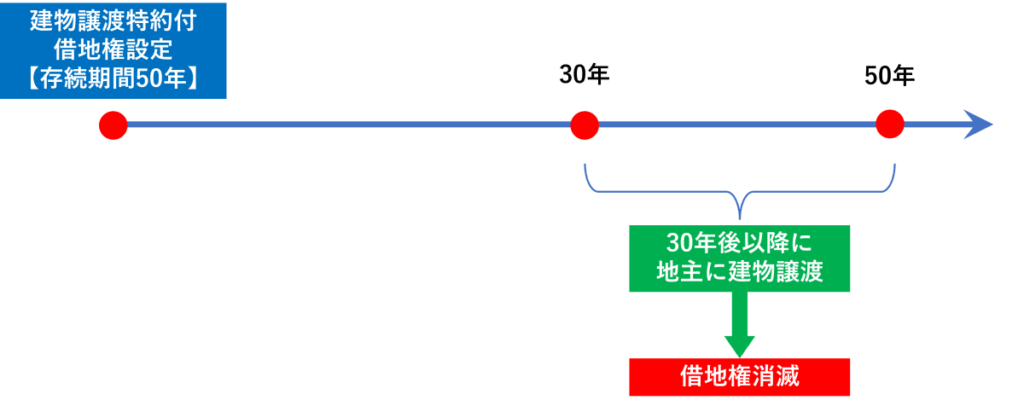

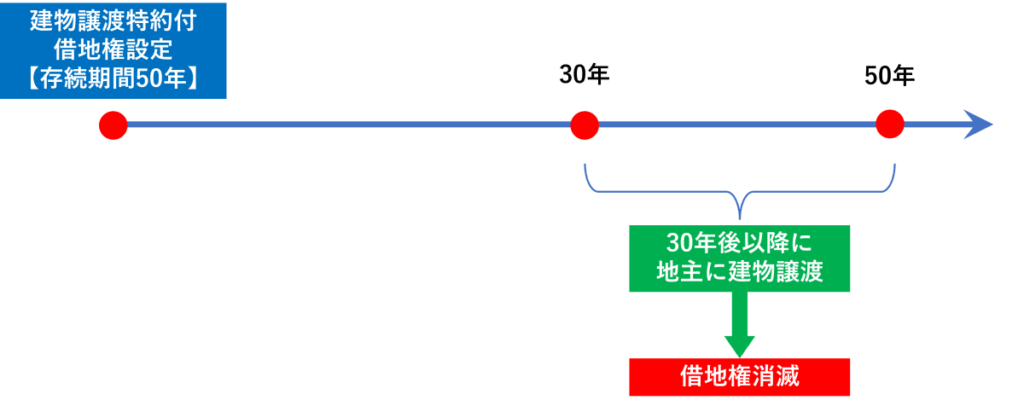

存続期間を50年とする普通借地権を設定し、借地権設定時から30年後以降に地主が売買予約の完結権を行使することによって、借地権を消滅させる内容の建物譲渡特約をした。

この場合、下の図のように、借地権設定後30年から50年の間に地主が売買予約の完結権を行使すれば、建物の所有権が地主に移転することにより、50年の存続期間の満了を待つことなく、借地権が消滅することになります。

建物の所有権が地主に移転すると借地権が消滅する理由

そもそも建物の所有権が借地権者から地主に移転すると借地権が消滅するのはなぜでしょうか。

その理由は、次のとおり建物の所有権が移転する時期によって異なります。

- ア 借地権の存続期間の満了時に建物の所有権が移転する場合

-

- 借地権の存続期間の満了時に建物の所有権が借地権者から地主に移転すると、借地権者の所有する建物が存在しないことになる

- 借地権の存続期間満了時に借地権者の所有する建物が存在しなければ、借地契約は法定更新しない(借地借家法5条)

- 借地契約が更新しない結果、借地権が消滅する

- イ 借地権の存続期間の満了時以外に建物の所有権が移転する場合

-

- 建物譲渡特約により売買契約の効力が発生すると、建物の所有権が借地権者から地主に移転する

- 建物所有権とともに借地権も借地権者から地主に移転する

- 民法の混同の法理(地主と借地権者が同一人物となる)により、借地権は消滅する(民法179条1項、520条)

建物の買取価格である相当の対価

建物買取請求権との違い

建物譲渡特約では、地主に建物を相当の対価で譲渡することとされていますが、相当の対価とは何かについて具体的な規定はありません。

一般的には、相当の対価とは、建物買取請求権における時価(借地借家法13条1項)と同様のものと考えられます。

建物買取請求における時価とは、建物を取り壊した場合の動産(材木・鉄骨等)としての価格ではなく、建物が現存するままの状態における価格をいいます。

建物の立地する場所的環境(敷地、所在位置、周辺土地等)は建物の価格に考慮されますが、借地権価格は建物の価格に含めないとされます。

建物の価格は、次のようなものと考えてよいでしょう。

時価=建物そのものの価値+建物の存在する場所的利益

ただし、次のように建物譲渡特約付借地権における建物譲渡特約は、建物買取請求権の行使とは違う性質がありますので、これらの点も考慮して相当の対価を定める必要があります。

- 建物譲渡が借地権設定当初から予定されている(建物買取請求権は行使されるとは限らない)

- 借地権の存続期間満了前に建物譲渡の効力を生じることがある(建物買取請求権の行使は存続期間満了以降)

- 法定借家権が成立する可能性がある(後述)

なお、相当の対価とされている以上、無償の場合は建物譲渡特約は無効とされます。

無償ではなくても、相当の対価に至らない場合は無償と同視され、建物譲渡特約は無効と可能性があります。

相当の対価をどのように定めるのか

それでは、相当の対価をどのように定めればよいのでしょうか。

建物の所有権が移転するのは、借地権の設定から30年以上後になります。

何十年も先の建物の譲渡価格を確定するのは困難と言わざるを得ません。

売買予約の完結権の行使時期を特定しておらず、地主や借地権者の意思表示に委ねられてる場合は、そもそもいつ売買契約がされるのかすら分からないのですから尚更のことでしょう。

一方で、「相当の対価」としか定めないのであれば、それは何も定めていないのと同じこととなってしまいます。

そこで、次のようなものを参考に、相当の対価の基準・計算方法を定めておくことが現実的と考えられます。

- 固定資産評価額

- 地代・賃料等

- 不動産鑑定士の評価額

- 損失補償基準

仮登記の必要性

建物譲渡特約付借地権を設定した場合、地主は速やかに所有権移転の仮登記をするべきでしょう。

建物譲渡特約付借地権の場合、所有権移転の仮登記は次の理由により行うことができます(不動産登記法105条2号)。

- 所有権移転請求権仮登記

- 停止条件付所有権移転仮登記

- 始期付所有権移転仮登記

建物譲渡特約付借地権の場合、なぜ所有権移転の仮登記をするべきなのでしょうか。

建物の所有権が移転するのは、借地権の設定から30年以上後になります。

所有権移転の仮登記のないまま時間が経過し、いつのまにか借地権者が建物を第三者に譲渡し、その第三者について所有権移転登記がされてしまうと、地主は第三者に建物譲渡を対抗できないおそれがあります。

その結果、借地権は消滅せず、建物譲渡特約のない借地権(普通借地権、一般定期借地権、1項事業用定期借地権)として存続することになりかねません。

同様のことは、建物に抵当権が設定されたり、差押えがされる場合にもあてはまります。

そのため、地主は、第三者に建物が譲渡されたりする前に所有権移転の仮登記することが必要となります。

借地権が賃借権の場合は、建物譲渡に伴う借地権譲渡を承諾しなければよいですし、土地の賃借権の譲渡の許可請求(借地借家法19条)でも、借地権設定者に不利になるおそれがあるとして許可されない可能性がありますが、それでも念のために仮登記をした方がよいでしょう。

建物使用者との関係

借地借家法24条2項(建物譲渡特約付借地権)

前項の特約により借地権が消滅した場合において、その借地権者又は建物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、請求の時にその建物につきその借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借(借地権者が請求をした場合において、借地権の残存期間があるときは、その残存期間を存続期間とする賃貸借)がされたものとみなす。この場合において、建物の借賃は、当事者の請求により、裁判所が定める。

建物譲渡特約が実行されて借地権が消滅しても、建物使用者(借地権者・借家人)としては、建物の使用を継続することが必要な場合もあります。

この場合、建物使用者が建物の使用を継続して地主に請求すれば、地主と建物使用者との間で建物賃貸借契約が成立したものとみなされます。

このように借地借家法24条2項の賃貸借契約に基づく借家権を法定借家権といいます。

建物賃貸借では、借家権について登記がされていなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後に建物所有権を取得した者に対して、借家権を対抗できます(借地借家法31条)。

しかし、建物譲渡特約付借地権では、通常、建物の完成後に建物所有権の仮登記がされ、その後に建物賃貸借が行われます。

そのため、建物譲渡特約の実行により、仮登記が本登記になった時点で、借家人は新しい建物所有者である地主に借家権を対抗できないことになります。

しかし、これで借家人が建物を退去しなければならないとすると保護に欠けることから、借地借家法により法定借家権を認めました。

法定借家権の要件

法定借家権の要件は次のとおりです。

- 建物譲渡特約により借地権が消滅したこと

- 建物使用者(借地権者・借家人)が建物の使用を継続ずること

- 建物使用者が地主(借地権設定者)に建物賃貸借の請求をすること

法定借家権は、建物使用者の請求により成立します。

このように請求によってはじめて発生する権利を形成権といいます。

建物の使用を継続しているだけでは、法定借家権は成立しません。

この点は、土地の使用を継続しているだけで借地権が更新される法定借地権(借地借家法5条2項)とは異なりますので注意してください。

法定借家権の存続期間

借家権の存続期間については、基本的には期間の定めのないものとされます。

ただし、建物使用者が借地権者であって、借地権の残存期間がある場合は、その残存期間が借家権の存続期間となります(借地借家法24条2項括弧書き)。

建物の家賃(借賃)

建物の家賃(借賃)は、当事者の協議により定めるのが基本ですが、協議が整わない場合は、当事者の請求により裁判所が定めます。

定期借家権

定期建物賃貸借契約(借地借家法38条1項)による合意がされている場合、その合意は有効とされます。

つまり、法定借家権が成立するのではなく、定期借家権が成立することになります。

定期建物賃貸借契約による合意がされるのは、建物譲渡特約の実行により借地権が消滅する前後どちらでも構わないものとされています。

建物の滅失があった場合

建物譲渡特約付借地権の対象となる建物が、借地権の存続期間の満了前に滅失した場合はどうなるのでしょうか。

そのまま建物が再築されることなく存続期間が満了すれば、借地契約は法定更新されず、借地権は消滅するのが原則となります。

なぜならば、借地契約の更新は、借地上に建物が存在することが要件となるからです(借地借家法5条)。

一方、借地権の存続期間の満了前に建物が再築された場合、原則として、再築された建物には建物譲渡特約の効力は及びません。

再築前の建物を対象として建物譲渡特約がされたものと考えるのが通常だからです。

しかし、このままだと建物譲渡特約の効力が発生せず、普通借地権の場合は借地契約が法定更新され、借地権が消滅しないことになってしまいます。

そこで、再築された建物も建物譲渡特約の対象とすることを特約で定めておくべきです。

つまり、建物が滅失した場合には、再築された建物についても当初の合意の内容が維持される新たな建物譲渡特約を締結しなければならないことを定めます。

ただし、再築された建物の買取価格である相当の対価が高額になる可能性が高いので、その場合は金額の上限を設けるなどしておく必要があるでしょう。

建物譲渡特約付借地権が、一般定期借地権(借地借家法22条)、1項事業用定期借地権(同法23条1項)である場合は、そもそも借地契約は更新されないので、存続期間の満了とともに借地権は消滅します。

再築された建物について新たな建物譲渡特約を締結した場合、所有権移転の仮登記についても改めて行う必要があることに注意しましょう。